準噶爾盆地老君廟地區砂巖型鈾礦成礦條件與找礦潛力分析*

王 健 張 鵬 劉敬杰 曲守全 邢 楠 曹德強

(山東省第五地質礦產勘查院)

準噶爾盆地是我國重要的含油氣疊合盆地,也是新疆中新生代陸相沉積賦鈾礦盆地之一。該盆地主體是準噶爾褶皺系,周邊為褶皺山系環繞。北部與阿爾泰褶皺系相連,西靠準噶爾褶皺系西準噶爾優地槽褶皺帶,東接準噶爾褶皺系東準噶爾優地槽褶皺帶,南與天山褶皺系北天山優地槽褶皺帶為伴。盆地主體是準噶爾地臺或中間地塊,具有古生代洋盆褶皺基底,下伏太古宙—元古宙陸塊。從早二疊世開始海相前陸盆地轉化為內陸沉積盆地,經歷了晚二疊世拗陷期、三疊紀斷拗期、侏羅紀—古近紀拗陷期和新近紀—第四紀收縮期這4個構造演化階段[1-2]。

自上世紀50年代至今,在準噶爾盆地南緣、東部和西北緣中新生代地層中發現并評價了多處砂巖型鈾礦床和大量鈾礦化點(帶),形成3個鈾成礦帶。老君廟地區正處于盆地東部成礦帶,類比準噶爾盆地東部砂巖型鈾礦床及礦化點,老君廟地區具有相同的地質背景和相似的鈾成礦地質條件,同屬準噶爾盆地東部有利地帶[3-6]。

1 區域地質背景

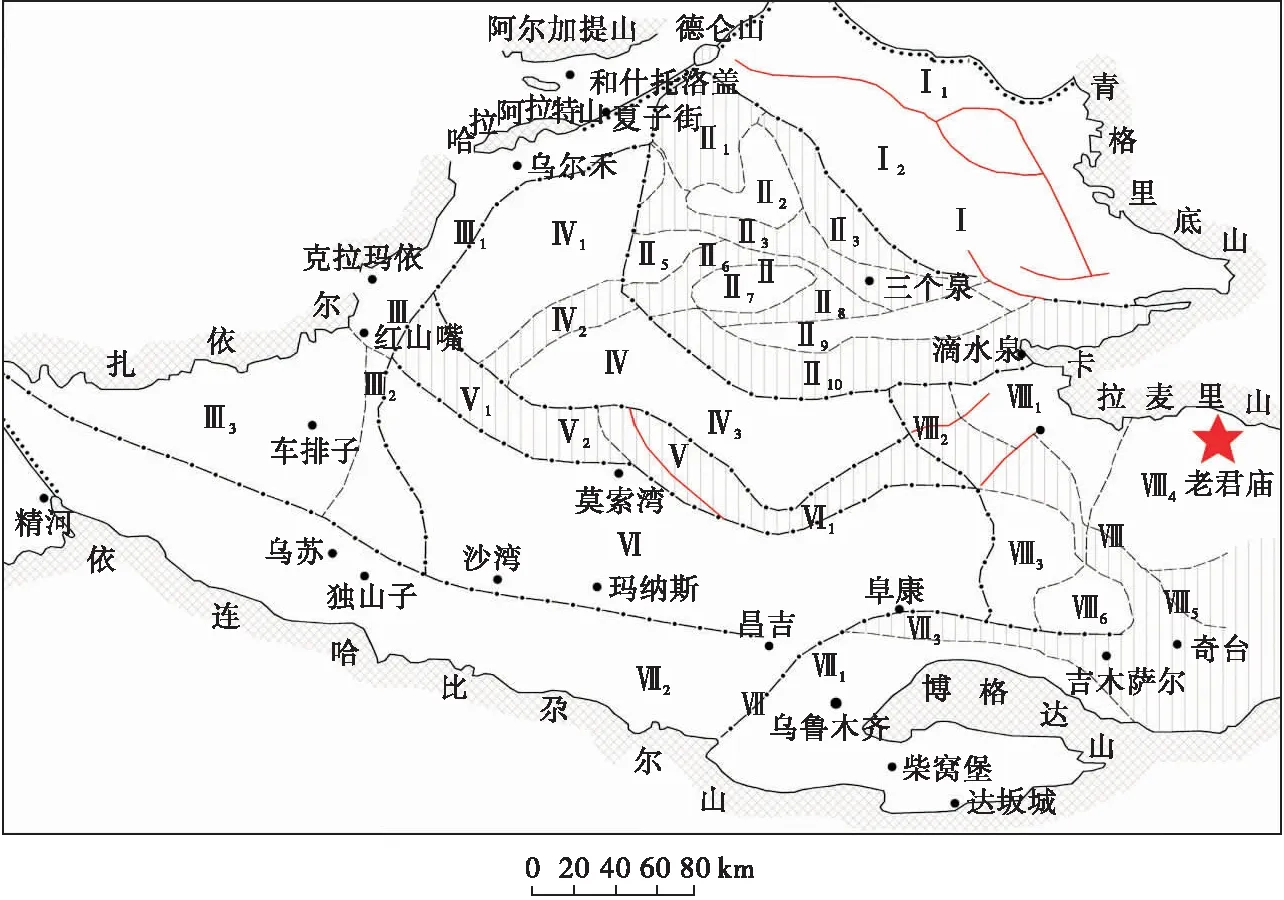

老君廟地區區域構造屬沙—奇隆起區(Ⅰ級)大井凹陷(Ⅱ級)構造中的老君廟凹陷區,是準噶爾中新生代拗陷盆地東部邊緣地區,詳見圖1。拗陷區在下石炭統末期褶皺隆起。發育自二疊紀以來的陸相沉積,由二疊系、三疊系、侏羅系3個亞構造層組成,并發生褶皺、斷裂。區域上出露有古生代、中生代和新生代地層。

圖1 準噶爾盆地構造單元分區

區域構造形態為北西部和北東部構成一隆起,主要地層為古生代地層,整體巖性為一套火山巖沉積,產狀受火山作用控制。中部及南部為老君廟凹陷沉積,由侏羅系地層組成,拗掐邊緣地層產狀較陡(傾角35°~60°),中部較開闊平緩(10°~20°),傾向受拗陷邊緣形態控制,指向拗陷中心。

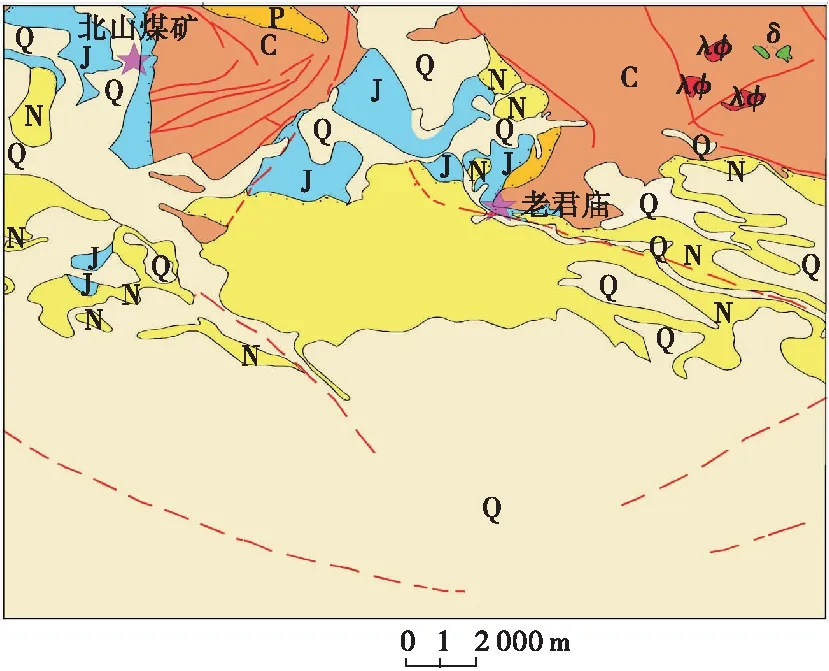

巖漿巖以淺成侵入巖為主,在區域的東北部零星出露,詳見圖2。

圖2 區域地質略圖

2 成礦條件

2.1 鈾源條件

老君廟地區北部的卡拉麥里山為以中基性、中酸性火山碎屑巖為主的古生界褶皺帶,是第四紀以來的準噶爾盆地東部的主要物源供給區。卡拉麥里山一帶鈾含量一般在(3.7~5.5)×10-6,鈾的偏高場主要集中在大慶溝、沙丘河、老鷹溝、北山煤礦和老君廟以北等中新生界露頭區,呈零星塊狀分布,含量多大于6×10-6,活化鈾的偏高場與鈾的分布基本吻合,含量多大于2.5×10-6,說明卡拉麥里山具有一定的鈾遷移能力,是鈾的遷出區,山脈南部和北部是鈾的遷入區,可以為該區提供一定的鈾源[7-8]。

2.2 構造條件

老君廟地區位于準噶爾盆地東部的沙丘河—奇臺隆起區,北部為卡拉麥里山,構造活動相對較弱,且卡拉麥里山前發育傾斜自流水盆地和產狀平緩的局部滲入型斜坡,為鈾成礦創造了相對有利的構造條件[9]。

2.3 地層條件

準噶爾盆地東部砂巖型鈾礦找礦目的層主要為侏羅系地層,自下而上主要有下侏羅統八道灣組、三工河組、西山窯組和中上侏羅統石樹溝群[10-11]。

其中八道灣組為潮濕還原環境下的暗色含煤碎屑沉積,總體表現為下粗上細的正旋回,并由3個小韻律組成,顏色呈灰、深灰、灰綠、灰黑色,該組為一套河流—湖沼相的沉積,砂體較穩定,延續性好。

三工河組的沉積環境與八道灣組類似,下部為一套辮狀河沉積,中上部為濱湖、淺湖相沉積,局部為分流河道、河漫灘相。

西山窯組為河流、湖沼相沉積,發育2個韻律層,通常含有2層煤。

石樹溝群與西山窯組呈平行不整合接觸,下亞群是一套灰色層,為辮狀河、濱湖、淺湖相、分流河道沉積物;中亞群是一套雜色層,以河道相、河漫灘相、濱湖、淺湖相沉積;上亞群是一套棕紅色、紫紅色的紅層,以粉砂質泥巖、泥巖為主。

綜上說明,該區侏羅系地層河流相沉積較發育,且富含煤等有機質,利于鈾的富集成礦。

2.4 水文地質條件

準噶爾盆地四周為褶皺山系所環繞,呈現出一個三角形封閉式的承壓自流水盆地。盆地內地勢總體呈北高南低、東高西低的趨勢。盆地周邊山為盆地的補給區,盆地平原區為徑流區,盆地南部地區是盆地內各個含水層的承壓水排泄區,構成了較好的補給—徑流—排泄系統,為砂巖型鈾礦的形成提供了良好的水文地質條件。

2.5 古氣候條件

準噶爾盆地中新生代古氣候經歷了多次交替,其中早—中侏羅世溫暖潮濕的氣候形成了八道灣組、三工河組、西山窯組、石樹溝群富有機質的有利含礦建造,為砂巖型鈾礦主要找礦目的層;自晚侏羅世開始,經歷了齊古期、晚白堊世—古新世、漸新世至今3個時期干旱—半干旱古氣候過程[12-16],有利于鈾的淋濾、遷移、滲入到含礦建造沉淀富集成礦。

3 找礦潛力分析

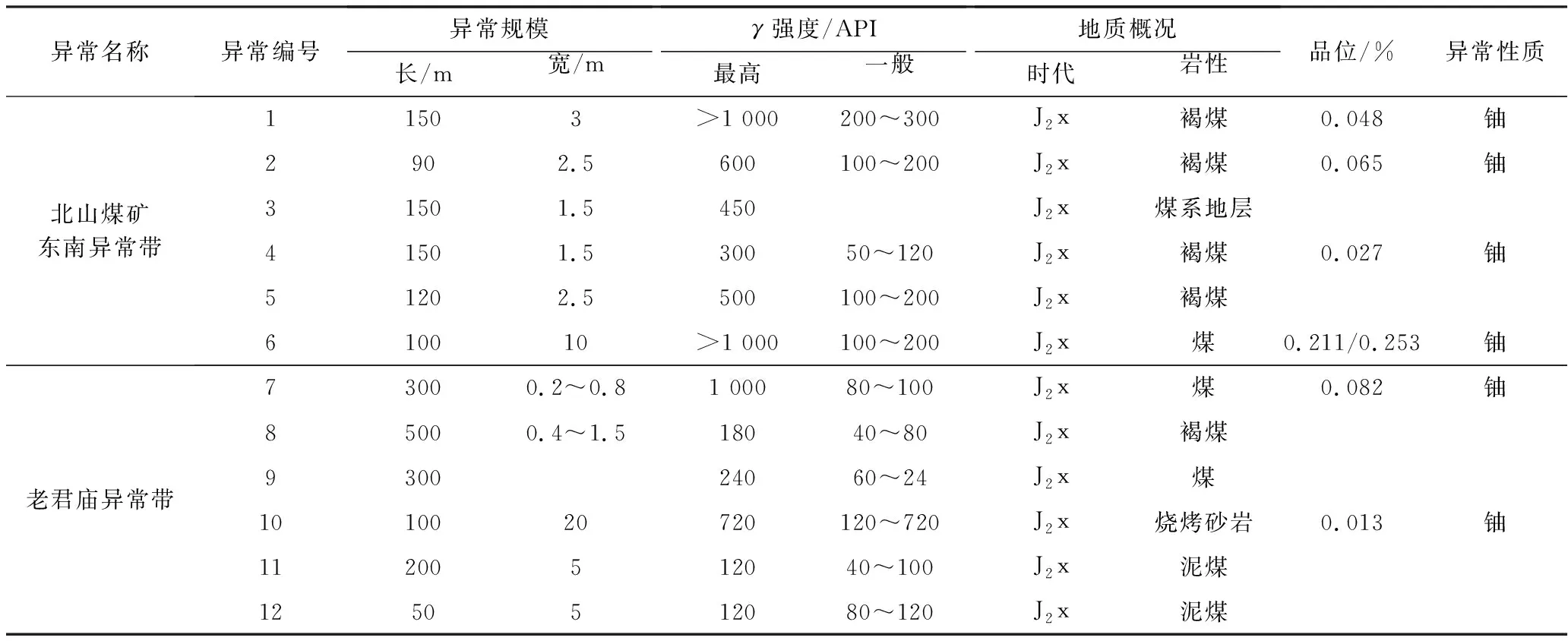

前人在開展老君廟幅1∶20萬區域地質調查的同時,開展了同比例尺的放射性調查工作,在該區發現多處放射性異常,異常主要產在含煤盆地的煤系地層中,詳見表1。由于受當時實驗室條件限制,對鈾的賦存狀態、礦物種類等未進行研究,但確定了侏羅紀煤系地層是尋找鈾礦的有利層位。

表1 區域放射性異常

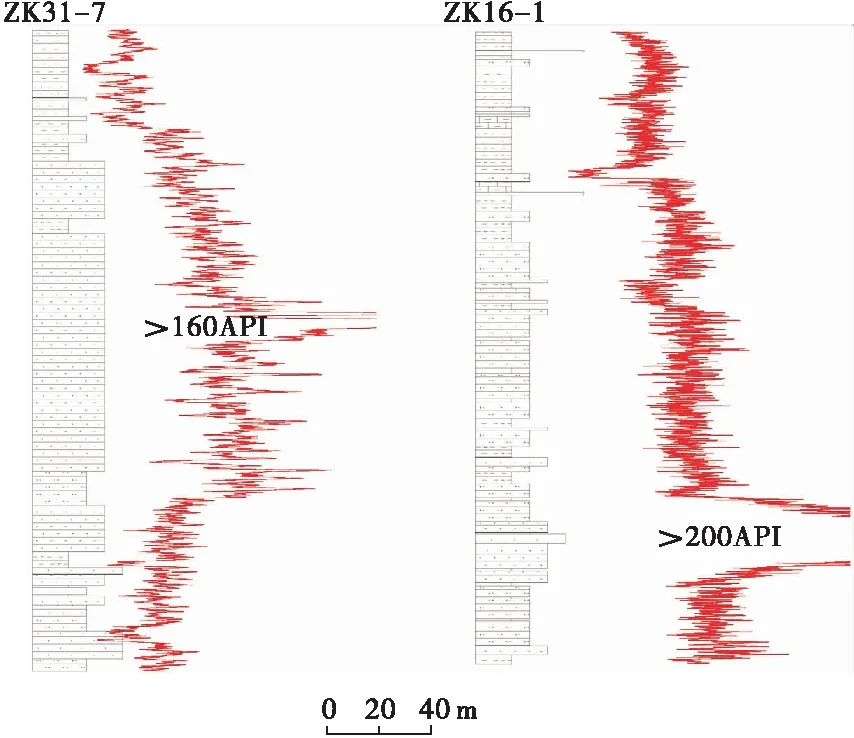

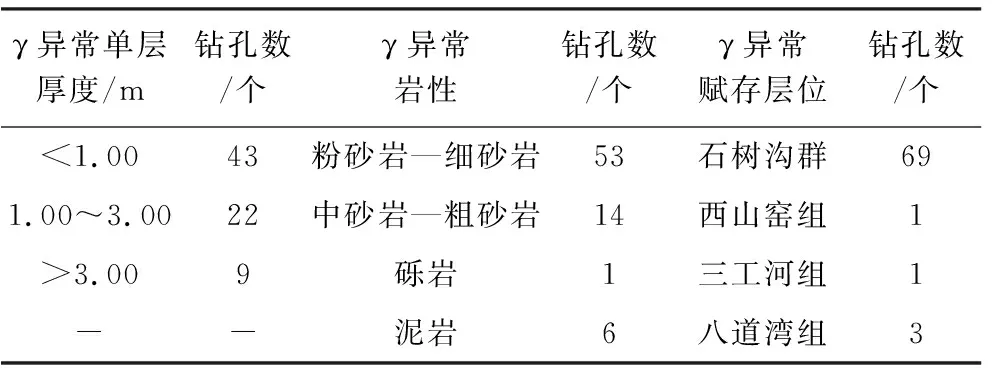

另外,通過廣泛收集老君廟地區前期鉆孔測井資料,共收集煤田鉆孔113個[17],按照鉆孔中γ強度<150 API為無礦孔,鉆孔中γ強度>150 API對應巖性是砂巖時為潛在鈾礦化孔,對煤田鉆孔進行數據統計和排查,發現自然伽瑪異常鉆孔74個,單層異常厚度<1.00 m的鉆孔43個,單層異常厚度1.00~3.00 m的鉆孔22個,單層異常厚度>3.00 m的鉆孔9個,單層異常厚度最大達32.65 m;異常巖性為粉砂巖—細砂巖的鉆孔53個,異常巖性為中砂巖—粗砂巖的鉆孔14個,異常巖性為礫巖的鉆孔1個,異常巖性為泥巖的鉆孔6個;異常賦存于侏羅系上中統石樹溝群的鉆孔69個,異常賦存于侏羅系中統西山窯組的鉆孔1個,異常賦存于侏羅系下統三工河組的鉆孔1個,異常賦存于侏羅系下統八道灣組的鉆孔3個,煤田鉆孔γ異常信息詳見表2,典型鉆孔柱狀圖詳見圖3。

圖3 典型鉆孔測井γ異常

表2 老君廟地區煤田鉆孔γ異常信息統計

綜上所述,前人面上的放射性測量顯示該區放射性異常強度高和品位較高,而煤田測井資料顯示,該區自然伽瑪異常賦存層位較穩定、異常厚度較大,巖性以各種粒度的砂巖為主,說明該區具有較好的砂巖型鈾礦找礦前景。

4 結 論

(1)通過對老君廟地區鈾源、構造、地層、水文地質、古氣候等條件綜合分析,該區具備非常有利的砂巖型鈾礦成礦條件。

(2)通過對前人面上放射性測量工作成果及煤田測井資料的深入研究,顯示老君廟地區侏羅系地層尤其是石樹溝群具有良好的找礦前景。