安徽廬江彭墩地區控礦因素與成礦條件分析

楊 強

(安徽省地質礦產勘查局311地質隊,安徽 安慶 246000)

安徽廬江彭墩地區位于廬樅火山盆地的北東緣,大地構造位置處于揚子板塊西北緣,靠近揚子與華北板塊的拼合帶,西鄰郯(城)—廬(江)斷裂帶,南為下揚子破碎帶[1,2]。廬樅火山巖盆地為長江中下游鐵銅成礦帶江北重要成礦區之一,其工作程度均較高,認為其是繼承式火山巖盆地,蓋層的火山巖系可分為龍門院組、磚橋組(屬晚侏羅世)、雙廟組和浮山組(屬早白堊世),為一套角閃橄欖粗安巖系巖石建造組合;基底地層則為下侏羅統的磨山組及中侏羅統羅嶺組,屬內陸湖泊相沉積建造。

在礦產地質勘查工作上,研究區發現岳山鉛鋅銀礦床[3]、黃屯大型硫鐵礦床、龍橋大型鐵礦床和馬鞭山鐵礦床等。通過對研究區內成礦地質背景、控礦因素及礦化蝕變分帶進一步的認識,對區內地、重、磁、化資料重新認識和深化,認為研究區具有重大找礦潛力。

1 地質情況

1.1 地層

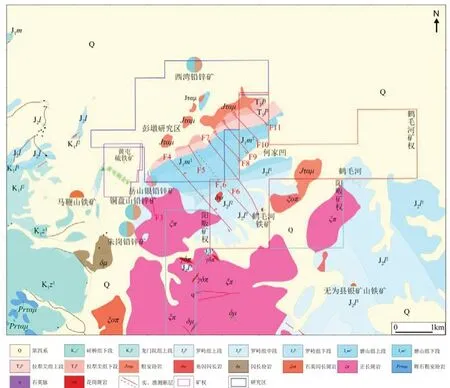

研究區基底地層主要為三疊系中統東馬鞍山組(T2d)、三疊系中統銅頭尖組(T2t)、三疊系上統拉犁尖組(T3l)、侏羅系下統磨山組(J1m)以及侏羅系中統羅嶺組(J2l)。蓋層主要有龍門院組(J3l)火山巖,且大部分為第四系(Q)覆蓋(圖1)。

圖1 研究區地質圖

1.2 巖漿巖

巖漿巖主要有超淺成相的黃屯閃長玢巖、淺成相的焦沖正長斑巖,以及龍門院旋回的次火山巖(岳山粗安斑巖)和噴發巖。

1.3 構造

研究區位于廬樅火山巖斷陷盆地東北部,東有大安山南北向斷裂,西有缺口~羅河斷裂,北有廬江~襄安斷裂,區域性斷裂及其派生的次級構造,構成了研究區內以斷裂為主的構造形態。研究區中部受黃屯~蜀山隱伏斷裂控制,造成東馬鞍山組重復出現,中部及南部受金山水庫~鶴毛隱伏斷裂控制。黃屯閃長玢巖體、岳山粗安斑巖體和焦沖正長斑巖體的空間分布,明顯受這兩條斷裂控制。這兩條斷裂與研究區內的成巖成礦作用關系極為密切。

1.4 圍巖蝕變

研究區內巖石除正長斑巖蝕變較弱外,其他巖石蝕變均較強,大致有以下五個組合蝕變帶。

(1)硅化、次生石英巖蝕變帶。發育于銅盤山粗安斑巖中和馬鞍橋北部的龍門院組噴出巖中,平面上總體呈帶狀分布。銅盤山的次生石英巖呈半環狀分布,水平寬度5m~15m,石英含量大于50%。次要蝕變礦物為黃鐵礦,且基本上被地表風化所溶蝕,僅留下孔洞。

(2)高嶺石、水云母蝕變帶。廣泛發育于龍門院組的噴出巖和粗安斑巖及閃長玢巖中。次要蝕變礦物有綠泥石、綠簾石、絹云母、石英、電氣石和黃鐵礦等。呈面型展布。厚度20m~160m,標高+60m~-150m。上部界線位于地表上或近地表,下部界線位于火山巖中部或底部,以及粗安斑巖中部或底部。高嶺石含量25%~60%,水云母含量25%~60%,石英含量5%~10%,綠泥石、綠簾石含量5%~10%。

(3)黃鐵礦、石英蝕變帶。廣泛發育于龍門院旋回的粗安巖、安山巖以及粗安斑巖中。次要蝕變礦物為高嶺石、水云母、綠泥石、電氣石、赤鐵礦和磁鐵礦。厚度25m~330m,標高+5m~-370m。此蝕變帶上部大體與高嶺石、水云母蝕變帶相連,下部界線大體位于龍門院組與基底地層接觸帶,或基底地層的砂巖中。龍門院組火山巖中,黃鐵礦含量10%~30%,石英含量15%~30%,高嶺石含量5%~15%;砂巖中黃鐵礦含量10%~25%,石英含量25%~60%,高嶺石含量5%~10%。粗安斑巖與龍門院組噴出巖相近。此帶為硫鐵礦礦體的主要賦存部位。

(4)電氣石、鉀長石蝕變帶。主要分布于礦床南部和北部及銅盤山鉛鋅礦段的鉆孔深部的粗安巖和龍門院組的安山巖、粗安巖中,呈面型展布。次要蝕變礦物有綠泥石、水云母、黃鐵礦、石英及高嶺石等。厚度40m~190m,標高-25m~-280m。鉛鋅礦化比較強。

(5)綠泥石、磁鐵礦蝕變帶。主要分布于礦區南部黃屯硫鐵礦床鉆孔深部的基底地層巖石中,主要蝕變礦物有綠泥石、磁鐵礦、黃鐵礦,磁鐵礦與綠泥石化相伴生,呈團塊狀、條帶狀不均勻分布,次要蝕變有水云母化、硅化、電氣石及鉀長石化等。厚度大于400m,賦存部位主要在-400m標高以下。礦物有綠泥石、水云母、黃鐵礦、石英及高嶺石等。

2 控礦因素與成礦條件分析

為分析研究區控礦因素及成礦條件,有必要對研究區巖漿巖進行系統研究。

粗安巖:呈淺灰色~灰色~灰紫色,斑狀結構,塊狀構造,局部見流動構造。基質主要為隱晶質結構,次為晶質結構、交織結構。礦物成份主要包含斜長石、鉀長石,少量暗色礦物輝石、角閃石和黑云母。副礦物有磷灰石。斑晶含量35%,斜長石斑晶呈自形板狀,大小一般為0.2mm×0.5mm~0.4mm×1.2mm,聚片雙晶發育,但不普遍;鉀長石斑晶呈半自形板狀,大小一般為0.2mm~1mm,偶見卡氏雙晶;長石斑晶含量占25%左右或者更高;角閃石斑晶呈長柱狀,長0.5mm~1.5mm;輝石斑晶呈粒狀或短柱狀;黑云母斑晶呈片狀。暗色礦物含量常局部增高,而形成輝石粗安巖、黑云母粗安巖。巖石蝕變主要為綠泥石化、水云母化,次為高嶺石化、綠簾石化、絹云母化、黝簾石化和碳酸鹽化等。礦化主要為黃鐵礦化,偶見方鉛礦、閃鋅礦化。巖石中常含角礫,角礫成份為粗安巖、凝灰巖、泥質粉砂巖等,角礫呈不規則狀,礫徑0.5cm~1cm,含量可達10%~20%,間或角礫成份僅為粗安巖,此時巖石已成為角礫狀粗安巖。

角閃粗安巖:表面顏色由淺灰向灰色遞進,其形狀結構可分為斑狀結構、塊狀構造,間或杏仁狀構造。斑晶分布均勻,具流動構造;基質呈交織結構,顯晶微粒狀~隱晶質結構。斑晶含量35%左右。礦物成份主要為斜長石(中、更長石),次為角閃石,偶見輝石、鉀長石和黑云母,副礦物磷灰石微量。斜長石斑晶常呈自形板狀,聚片雙晶發育;間或可見環帶結構,一般為正環帶,斜長石大小一般為0.65mm×0.2mm~1.5mm×0.5mm。角閃石斑晶呈長柱狀,結晶不好者呈針狀,長0.5mm~2.5mm,大多蝕變,僅存暗化邊。基質主要由斜長石微晶組成,斜長石呈微細板條狀,且具有定向排列特征。巖石中常含有凝灰質和粗安巖巖屑。巖石中角閃石含量常可達10%左右,甚至更高,而成為角閃安山巖。巖石中有時含有角礫,礫石成分為安山巖,礫石呈次圓狀,均具定向排列,礫徑0.5cm~3cm,大者5cm,礫石含量約3%~5%,分布不均勻。局部巖石含礫量高,成份較雜,主要成分為粉砂巖,次為角閃安山巖,礫石大多呈棱角狀~次棱角狀,礫石大小為3mm×5mm~10mm×30mm,含量一般為40%~50%,高者可達80%左右。礦化主要為黃鐵礦化。

火山角礫巖:巖石淺紫灰色、灰色、灰褐色,火山碎屑結構,角礫狀構造。角礫呈棱角狀,大小不等,礫徑0.5cm~2cm,含量達70%左右。角礫成份主要為安山質,次為粗安巖、凝灰質及正常沉積物粉砂,膠結物為凝灰質、斜長石、鉀長石晶屑。巖石蝕變強,主要有高嶺石化、水云母化、綠泥石化、硅酸鹽化。礦化主要為黃鐵礦化。

凝灰巖:巖石呈灰~灰褐色,凝灰質結構。碎屑成份主要為長石晶屑、粗安質或安山質巖屑,次為少量的玻璃質或火山灰。晶屑含量30%,巖屑含量20%。長石晶屑粒徑0.5mm,呈棱角狀~尖棱角狀,偶見石英晶屑。巖屑粒徑0.4mm~2.0mm,呈棱角狀。巖石蝕變主要為高嶺石化、水云母化。

熔結凝灰巖:呈淺灰~深灰色,間或灰白色,凝灰質結構,塊狀構造,局部具假流動構造。巖石主要由漿屑、長石晶屑、火山灰組成。漿屑常表現為塑性拉長,形態常呈火焰狀,大小3mm×5mm~10mm×30mm,含量30%左右,具定向排列。長石晶屑形態不規則,粒徑1mm~1.5mm,含量40%左右。偶見杏仁體,為黃鐵礦、電氣石和高嶺石。巖石具綠泥石化、高嶺石化、硅化和黃鐵礦化、電氣石化。

沉凝灰巖:呈灰白~灰色、灰綠色,碎屑結構,層理不清。巖石主要由粗安巖巖屑,長石、石英晶屑組成,次要成分為火山灰。沉積型石英質點和泥質長石晶屑常定向排列,呈次棱角狀,粒徑0.2mm~0.4mm,巖屑亦呈次棱角狀,粒徑1mm左右,石英質點呈渾圓狀及橢圓狀,偶含礫石。蝕變有高嶺石化、硅化、水云母化、碳酸鹽化。礦化為黃鐵礦化。

凝灰質粉砂巖:灰白色、肉紅或紫紅色,凝灰質粉砂結構,層理不清。由粉砂及石英、泥質和凝灰質組成,含長石晶屑,偶含粗安巖礫。蝕變有高嶺石化、硅化、水云母化。

岳山粗安斑巖:呈巖枝或巖株產出,巖石SiO2平均含量為55.07%,=8.55。次火山巖體超覆于基底地層之上,傾向北西西,傾角40°左右。巖體頂部局部有砂巖(J1m2)殘留頂蓋。巖石呈灰~淺灰紫色、淺肉紅色等,風化后呈黃褐色、紫紅色、灰白色等,斑狀結構,塊狀構造。礦物成份主要為斜長石、鉀長石及微斜長石,斜長石常以中、更長石出現,暗色礦物主要為角閃石,次為黑云母和輝石。巖石中副礦物有磷灰石、榍石、鋯石等。巖體及附近的圍巖蝕變強烈,粗安斑巖中的主要蝕變為水云母化、高嶺石化,次為綠泥石化、綠簾石化、硅化、鉀化、碳酸鹽化、絹云母化、電氣石化和伊利石化等。巖石中礦化明顯,主要為鉛鋅礦化,次為黃鐵礦化,方鉛礦、閃鋅礦常沿巖體與砂巖接觸帶及在巖體內部富集成礦,形成鉛鋅礦礦體。

黃屯閃長玢巖:呈灰~深灰色,風化后呈黃褐色、黃綠色等,斑狀結構,塊狀構造。礦物成份主要為斜長石(中、更長石、少量鈉長石)、角閃石。斑晶主要由斜長石和角閃石組成,偶見少量鉀長石、輝石和黑云母,局部見有少量石英,斑晶含量35%~40%。斜長石斑晶結晶不太好,往往被基質熔蝕成半自形板狀,聚片雙晶可見,但不太發育,雙晶帶不太連續,大小一般在1mm×2mm左右。角閃石斑晶含量5%~10%,局部可達15%,大小一般為0.5mm×1.5mm~1mm×2.5mm。基質呈微晶結構,局部呈微晶交織結構,微晶斜長石粒徑為0.01mm~0.03mm,部份為0.1mm~0.2mm,基質中常見有微量次生石英和少量綠泥石。巖石中黃鐵礦化較普遍,有不均勻的微弱鉛鋅礦化。巖石中的副礦物,主要為磷灰石、榍石等。巖體中局部見流動構造,長條狀、板柱狀的角閃石和斜長石定向排列。

3 找礦方向

①燕墩~葉家碾一帶東馬鞍山組灰巖與巖體接觸帶部位是矽卡巖型銅、鉛、鋅、銀多金屬礦的有利靶區。②黃屯成礦小區內的麻園、新坊一帶是金礦成礦有利靶區。③矮嶺及高洼一帶粗安斑巖與砂巖接觸帶附近有可能找到岳山式鉛鋅銀礦體。

4 結論

安徽廬江彭墩地區礦化十分發育,礦床類型多樣,根據成礦地質特征、礦化類型及控礦地質條件不同,分為:①燕墩~葉家碾一帶主要控礦條件是東馬鞍山組層位控礦,是尋找龍橋式鐵礦、龍橋鐵礦體頭部的鉛鋅礦及灰巖與巖體接觸帶部位矽卡巖型銅、鉛、鋅、銀多金屬礦的有利靶區;②黃屯鐵、硫、金礦區內主要控礦條件是龍門院旋回火山—次火山噴氣熱液,在火山巖與基底接觸帶附近交代圍巖而形成硫鐵礦,在深部交代東馬鞍山組含鐵層位而形成磁鐵礦化或鐵礦體,稍晚期含礦熱液沿北西向構造破碎帶交代圍巖形成金礦化;③高洼~棉花地一帶主要控礦條件是龍門院旋回的次火山巖—粗安斑巖體。是尋找岳山式鉛、鋅、銀礦的有利靶區。