綜合地球物理勘查在低阻覆蓋區新疆富蘊縣丹壩金礦的應用

劉小鳳

(安徽省地球物理地球化學勘查技術院,安徽 合肥 232000)

本次勘查工作的任務是采用加拿大鳳凰公司的V8多功能電法工作站開展大功率激電(TDIP)和音頻大地電磁測深(AMT)工作,查明測區范圍內礦脈形態、產狀和主要礦脈的分布范圍;圈定區內主要地質構造及綠簾石的下底界限,指導找礦及工程布置。

針對低阻覆蓋區難以取得較好的激電效應,開展了大量的野外試驗工作,最先進行了供電極距AB為3000m的中間梯度法大功率激電測量試驗,但無法取得真實有效的數據,對試驗結果分析原因可能是工區表層鹽堿化嚴重,加之前期剛下過大雨,使得表層電阻率特別低(小于20歐姆米),產生嚴重的電磁耦合。針對這種現象,將供電極距AB改變為2000m和1500m,但均未能取得較好的效果。考慮到工區自然電位觀測結果相對比較穩定,還進行了自然電位觀測,最終決定進行近場源三極裝置試驗,通過大量的試驗表明該區進行近場源三極裝置能取得穩定、有效的激電剖面測量數據,因此決定采用近場源三極裝置開展大功率激電剖面測量,進行了觀測參數試驗,確定了最佳測量參數。在初步分析激電剖面測量結果的基礎上,在激電異常區完成了激電測深工作。最后進行音頻大地電磁測量工作,對區內音頻大地電磁測深反演斷面圖的地質推斷解釋。通過綜合地球物理勘查,圈定了區內存在的主要構造及綠簾石的下底界限,為指導找礦的工程布置提供了參考。

1 大功率激電測量工作方法技術

由于“WDJS-2”數字直流激電接收機配置的大功率發射機最大功率為5KW,不能滿足設計工作要求發射電流15A以上。考慮到WDJS-2數字直流激電接收機具有自動搜索發射機供電和斷電信號功能,因此本區選擇加拿大鳳凰地球物理有限公司生產的“TXU-30”大功率發射機進行發射,配置三臺“WDJS-2”數字直流激電接收機同時觀測的激電剖面測量技術。

野外施工使用的“TXU-30”大功率發射機和“WDJS-2”數字直流激電接收機出隊前和到達工區后都經過了認真檢查,符合《時間域激發極化法技術規定》(DZ/T 0070-93)要求。

正式開展工作前,在工區上進行觀測參數實驗,通過大量的試驗研究發射、接收參數設置為:發射機供電周期及接收機測量周期均為8s,發射機自動將發射電流、電壓、時間、日期存儲在儀器的CF卡中,記錄間隔為1分鐘。接收機測量參數設定為:疊加次數5次,延時50ms,采樣寬度40ms,每個測點觀測三次,計數穩定則觀測結果存入接收機內存中,存儲信息包括線號、點號、自然電位、一次電位、四個極化率M1、M2、M3、M4、觀測時間、日期等。

在準備工作結果以后,在工區上進行方法裝置選擇實驗。通過實驗表明若采用激電中梯裝置,無論供電電極距AB=2000m、15000m、1000m,均無法得到穩定、可靠的激電數據。通過分析發現該區表層為低阻(小于20歐姆米)第四系鹽堿地,因此采用長距離發射源時,電流只在表層流動,與供電線之間會產生嚴重的電磁耦合,無法開展激電測量工作,因此采用近場源三極裝置開展激電剖面測量,極距選擇為AM=100m,AN=140m。

2 AMT測深工作方法技術

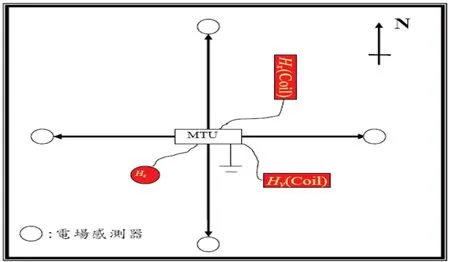

野外施工使用加拿大鳳凰地球物理有限公司研制的V8(30kw)型電法多功能數據采集系統,包括電源、發射、接收、同步、信息處理等五個子系統。采集系統由一主一輔接收機和兩根磁棒組成,接收主機為V8型,自控6道接收時間采樣系統;輔接收主機為RXU-3ER型,自控3道接收時間采樣系統;磁棒為AMTC-30型,系頻率范圍從10000Hz 到0.1Hz的AMT/CSAMT 高頻磁棒。

AMT測深共用四個不極化電極,每兩個電極組成一個電偶極子,為了便于對比監視電場信號,其長度都為20米,稱測線方向一致的電偶極子為X-Dipole;與測線方向垂直的電偶極子為Y-Dipole。為了保證Y-Dipole電偶極子的方向與X-Dipole的相互垂直,要用羅盤儀定向,誤差;電偶極子的長度用測繩測量,誤差米。

磁棒離前置放大器大于5米,為了消除人文因素干擾兩個磁棒要埋在地下,保證其平穩,用羅盤儀定向使Hx、Hy兩磁棒相互垂直,誤差控制在,且水平。所有的工作人員離開磁棒至少5m,盡量選擇遠離房屋、電纜、大樹的地方布置磁棒。

圖1 AMT測深儀器連接示意圖

3 異常分析與解釋推斷

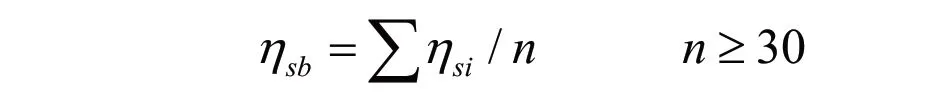

首先確定激電異常背景場,工區極化率背景值sbη值取整個測區中間平穩變化數據的算術平均值,公式為:

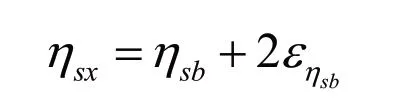

激電異常下限值sxη等于極化率背景值sbη加兩倍均方差εηsb,公式為:

根據統計結果表明:本測區視極化率算術平均值為2.7,方差為0.4。因此取該區極化率的背景值sbη為2.7,則異常下限值sxη為3.5。

據異常下限值sbη和激電異常所處不同的成礦地質環境與異常的延續情況,在測區內按從西向東、從北至南進行編號命名,本測區共劃分了IP-1,IP-2和IP-3三處激電異常。

物探資料綜合分析推斷遵循由已知到未知,從簡單到復雜,從點到面的原則。分析推斷解釋的基本圖件為sη、sρ平面剖面圖、平面等值線圖、測深曲線和巖芯物性測量結果。在對sη、sρ異常特征、巖礦石電性特征進行定性分析的基礎上,結合地質資料和野外調查結果建立異常與礦化體和地質層位的對應關系。

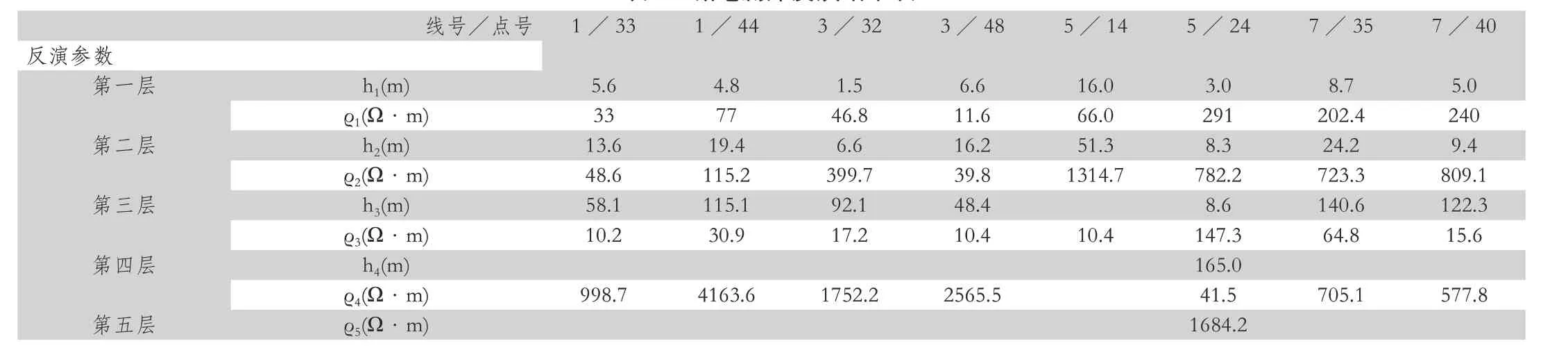

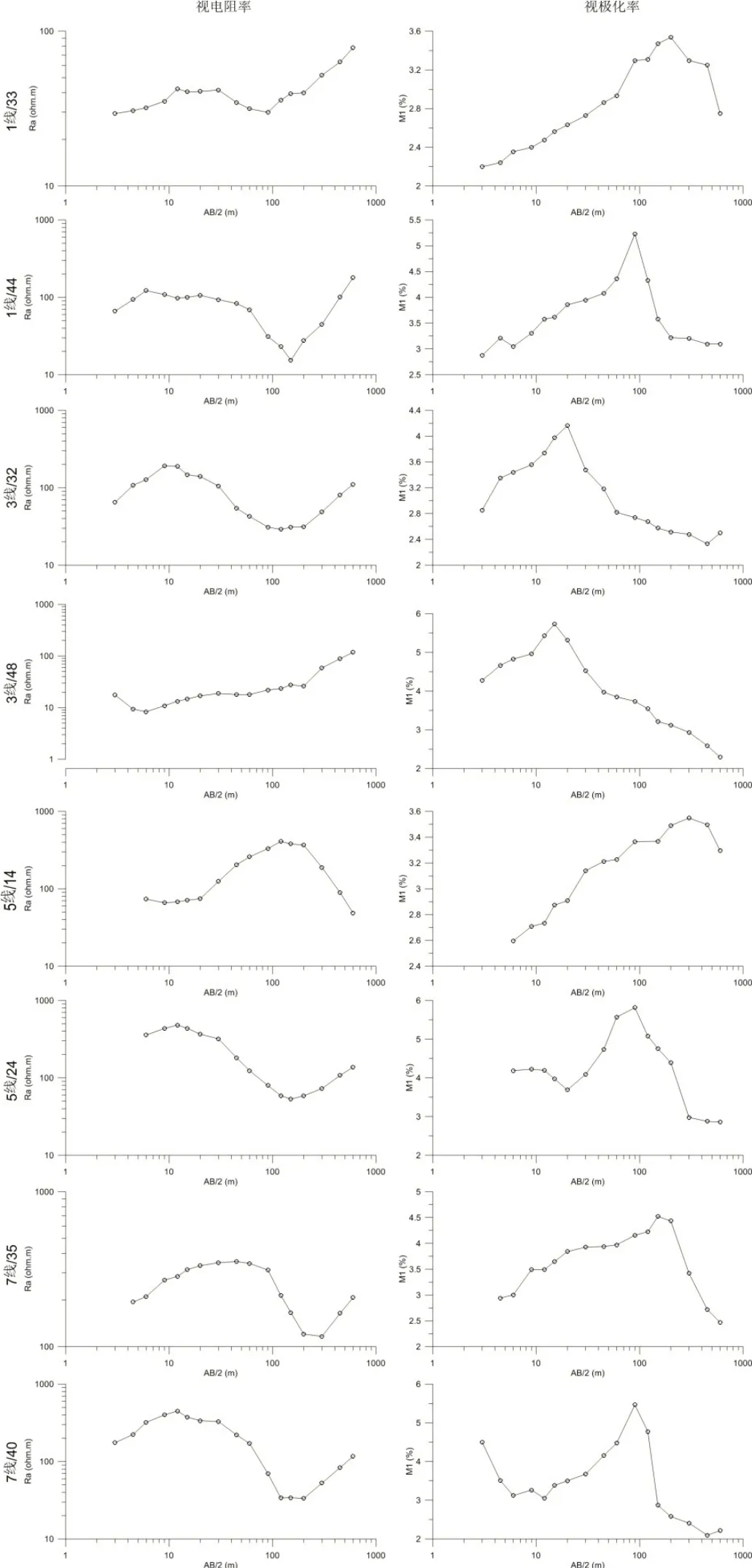

在完成激電剖面測量的基礎上,選擇了8個點進行激電測深工作,圖2為8個測深點的視電阻率和視極化率曲線圖,由圖可以看出,8個測深點中有7個點存在低阻高極化層,表1為8個測深點的視電阻率曲線反演結果。

表1 激電測深反演結果表

圖2 激電測深曲線圖

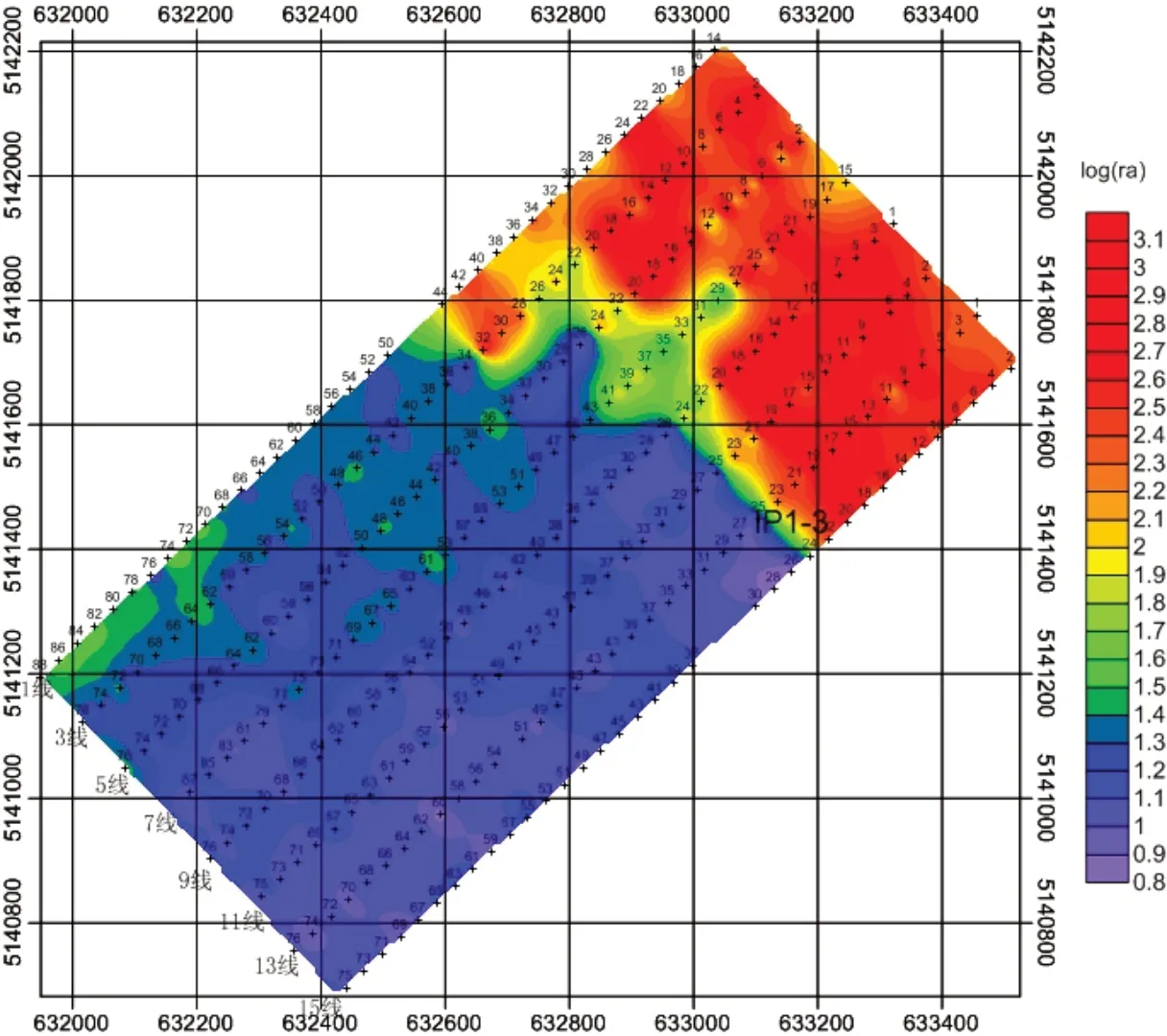

圖3和圖4分別為工區激電剖面測量視電阻率和視極化率平面等值線圖,根據視極化率異常平面形態特征并綜合考慮視電阻率平面等值線和激電測深反演結果,區內視極化率異常為似板狀或透鏡狀極化體產生。

圖3 激電剖面視電阻率平面等值線圖

圖4 激電剖面視極化率平面等值線圖

根據區內大功率激電剖面和激電測深探測成果圖,圈定了IP1、IP2和IP3三個激電異常區,現對其場源性質和極化體特征進行推斷解釋。其中:

IP1異常由IP1-1,IP1-2和IP1-3三個高極化率異常區組成,異常呈條帶狀沿北西方向展布,自西向東異常寬度逐漸減小,極化體傾向西南方向。異常區呈現出低阻高極化的特征,推斷為該區有利的找礦地段。

IP2為一南北向展布的高極化異常區,綜合激電測深結果,該異常區的高極化體埋深較淺,但與IP1異常區相比,該段的異常范圍相對較小。

IP3為沿北東向分布的條狀低阻高極化率異常區,該異常區范圍介于IP1和IP2之間,與IP2異常區的距離較近,有可能與IP2異常體相聯通,其找礦價值有待進一步勘查工作確定。

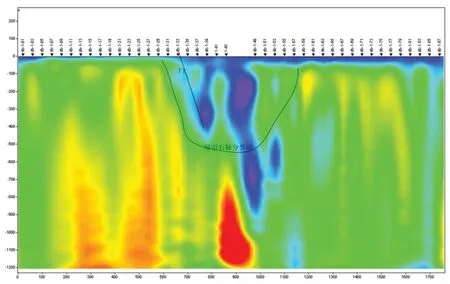

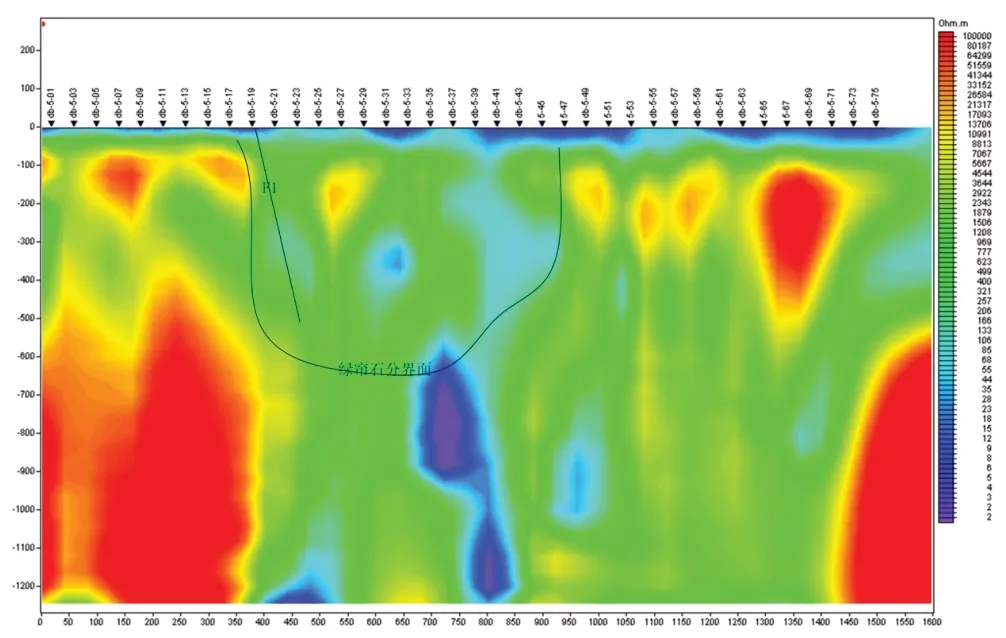

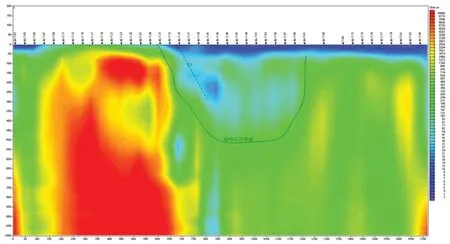

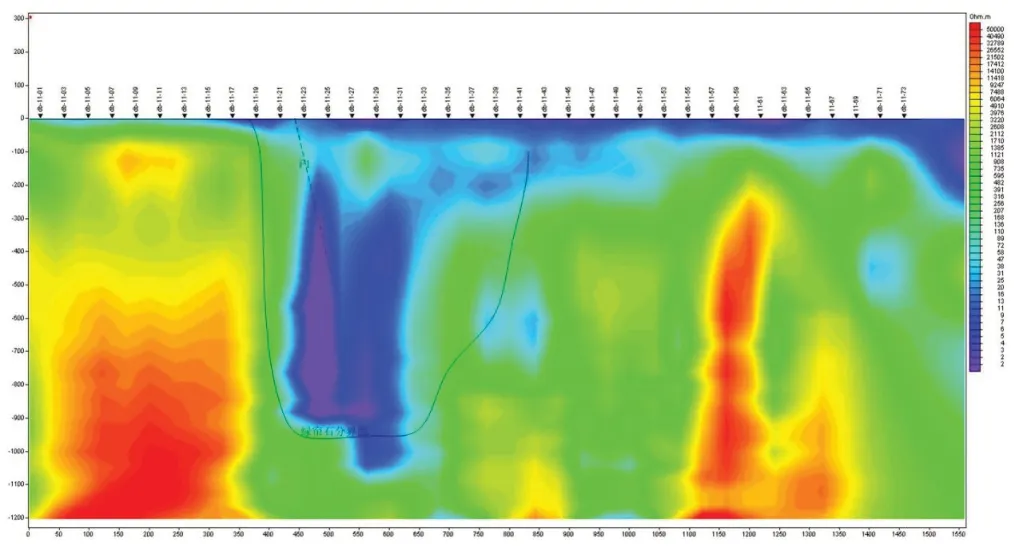

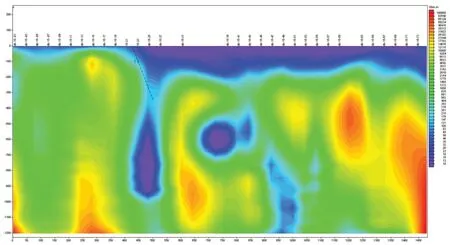

圖5~圖9為工區各測線AMT反演電阻率斷面圖,縱觀全區5條測線的AMT反演電阻率斷面圖,各測線電性均反映出相似的分布特征,根據區域巖層地球物理特征及其對應地層的組合關系,結合區域地質情況,可將工作區測線反演電阻率斷面劃分為四個電性層。頂部有一低電阻率薄層;測線北端深部為高電阻率層,南端為中高電阻率層,測線中部為中低電阻率層。綜合推測:頂部低阻薄層為第四系或風化安山巖引起;北部高電阻率為安山巖引起,南部中高電阻率可能是不同期次或發生過后期地質作用的安山巖引起,測線中段中低電阻率異常為綠簾石或斷裂構造引起。圖5~圖9結合地質資料圈定了各測線中段綠簾石的分布范圍并推斷了一條構造。

圖5 測線一AMT反演電阻率斷面圖及地質解釋

圖6 測線五AMT反演電阻率斷面圖及地質解釋

圖7 測線七AMT反演電阻率斷面圖及地質解釋

圖8 測線十一AMT反演電阻率斷面圖及地質解釋

圖9 測線十五AMT反演電阻率斷面圖及地質解釋

4 結論

在區內大功率激電剖面和激電測深探測成果圖中,通過對區內音頻大地電磁測深反演斷面圖的地質推斷解釋,圈定了區內存在的主要構造及綠簾石的下底界限,為指導找礦的工程布置提供了參考。