利托那韋過飽和溶液中相分離研究*

馬奇三,趙燕娜,趙玉萍,洪建華,王正平,韓軍

(1.聊城大學生物制藥研究院,聊城 252000;2.南昌航空大學環境與材料學院,南昌 330063)

目前,隨著組合化學和高通量篩選技術的發展,難溶性候選化合物的數量急劇增加。據統計,上市藥品中約40%水溶性較差,而在研階段候選藥物難溶性比例高達90%[1]。因此,改善難溶性藥物溶解度是制劑開發中最具挑戰的問題之一[1],一些提升藥物溶解度的制劑技術也因此應運而生,固體分散即為其中一種較有效的方式。固體分散體中的藥物往往以無定型或分子狀態分散在載體材料中,熔融法和溶劑揮發法是最常用的兩種方法[2-3]。由于藥物無定型狀態相比于晶態是高能態,溶解不受晶格能束縛,所以有較高溶解度,進而可提高藥物生物利用度[4-5],并由此產生處于亞穩態的過飽和溶液[6-8]。合理運用輔料可以在一定程度上阻止藥物成核和晶體增長,確保藥物在存儲期間保持無定型和阻止無定型藥物溶出后重結晶[9-10]。但迄今為止利用固體分散技術制備的藥物卻仍屈指可數,根本原因是固體分散體本質上不穩定,高能態無定型藥物更傾向于轉化為低能態難溶結晶形式,這使得固體分散體優勢大打折扣。由難溶性藥物和水溶性高分子聚合物組成的非晶固體分散體(amorphous solid dispersion,ASD)作為過飽和藥物傳遞系統,已被證明在溶于水的過程中能夠產生第二分散相[11-12],對于第二分散相形成過程中的相行為目前知之甚少。

人體免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)蛋白酶抑制劑利托那韋,是艾滋病“雞尾酒”療法的重要組分,在控制病毒傳播和控制病毒變異產生抗藥性方面療效顯著[13],臨床可單獨使用,或與其他抗逆轉錄藥物聯用[14]。利托那韋水溶性較差,已被證實在水介質中可形成第二分散相[15]。筆者在本研究選用利托那韋為模型藥物,通過溶劑轉移法考察過飽和狀態下利托那韋膠體分散體粒徑變化和結晶趨勢,利用動態光散射、消光(濁度)、芘熒光探針、偏光顯微鏡全面表征其過飽和溶液相分離及結晶過程。研究結果可為篩選具有優異結晶抑制特性的聚合物提供新思路,并有助于指導新型藥用輔料開發。

1 儀器與試藥

1.1儀器 Nano ZSP激光粒度儀(英國馬爾文儀器公司),F-7000熒光分光光度計(日本日立公司),U-3900H紫外分光光度計(日本日立公司),Axio lab A1偏光顯微鏡(卡爾蔡司股份公司)。

1.2試藥 利托那韋原料藥(印度HETERO DRUGS LIMITED,含量:99%,批號:RI17100047),芘(麥克林試劑,含量:99%,批號:C10561824),磷酸二氫鉀(分析純,天津市致遠化學試劑有限公司,含量≥99.5%,批號:20108012079),氫氧化鈉(分析純,煙臺遠東精細化工有限公司,含量≥96%,批號:20181101),甲醇(色譜純,阿達瑪斯試劑,含量≥99.9%,批號:P1346953),水為自制超純水。

2 方法與結果

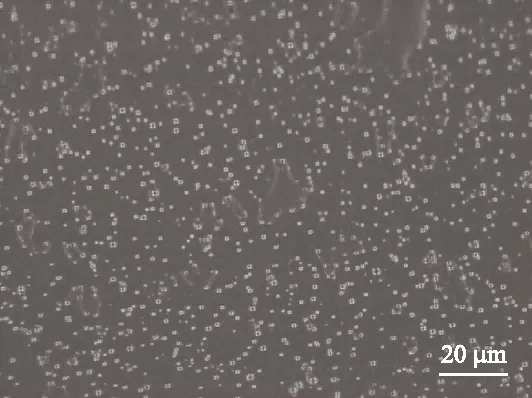

2.1過飽和溶液的制備與第二分散相觀察 通過溶劑轉移法制備利托那韋過飽和溶液。取利托那韋原料藥50 mg,溶于甲醇5 mL,作為儲備液備用。移取儲備液0.5 mL,滴入pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL中(37 ℃,300 r·min-1),在藥物滴加的過程中,磷酸鹽緩沖液由澄清變渾濁,呈現膠體溶液特有的藍色乳光,最終形成理論濃度100 μg·mL-1利托那韋過飽和溶液。取該過飽和溶液20 μL,滴于載玻片上,偏光顯微鏡觀察,可見亞微米級非雙折射的類液體狀球形小液滴,見圖1。由前人研究可知,這些小液滴是當溶液中藥物溶度超過其無定型溶解度時經液-液相分離形成的第二分散相,該相是一種富含藥物的類液體狀的液滴[15-16]。

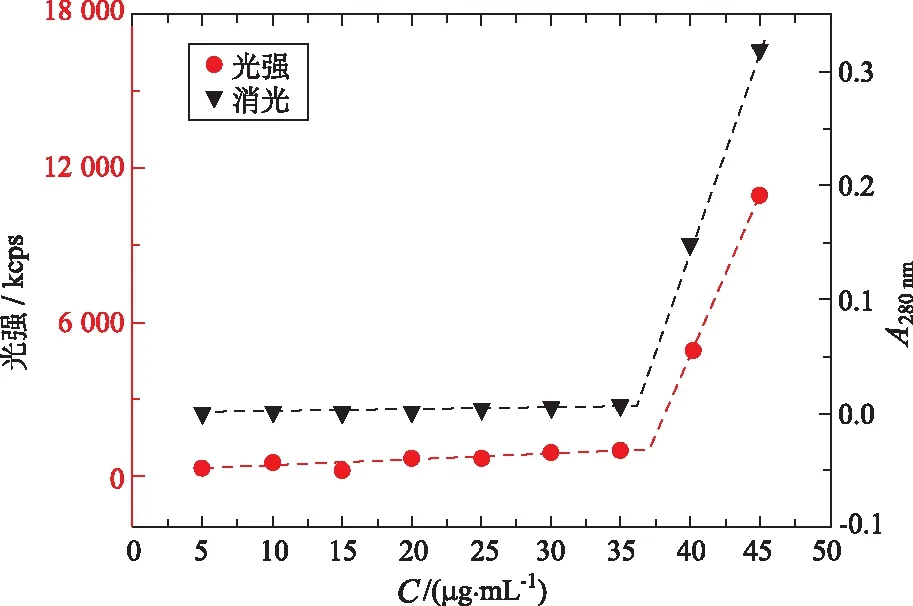

2.2第二分散相形成的臨界濃度測定 為測定第二分散相形成的臨界濃度,分別利用紫外分光光度計和動態光散射對該過程進行表征。通過溶劑轉移法,向pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL中依次加入利托那韋甲醇儲備液,獲得濃度分別為5,10,15,20,25,30,35,40,45 μg·mL-1過飽和溶液,取相應濃度過飽和溶液適量,測其紫外消光和動態光散射粒徑。其中,紫外吸收波長選擇無藥物紫外吸收干擾波段(如280 nm),以消光(extinction)作為評價指標。動態光散射則通過馬爾文粒度儀(Nano ZSP,以173°散射角),以光強(count rate)作為評價指標。以消光或光強對濃度作圖,結果見圖2。由圖2可知,紫外消光和光強結果一致,均在利托那韋濃度達到約37 μg·mL-1時產生突變,表明液-液相分離濃度,即第二分散相形成的濃度約37 μg·mL-1。

圖1 利托那韋過飽和溶液偏光圖

圖2 利托那韋過飽和溶液相分離濃度曲線

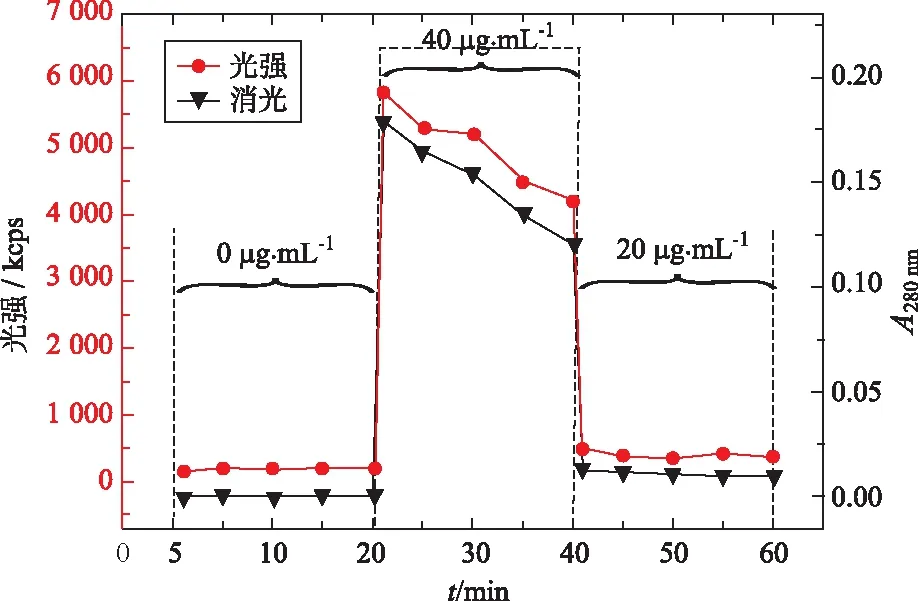

2.3過飽和溶液中產生的第二分散相的性質考察 結合“2.2”項得到的相分離濃度,進一步考察相分離后形成的第二分散相性質。50 mL pH值6.8磷酸鹽緩沖液37 ℃條件下300 r·min-1攪拌,每隔5 min采集一次光強和紫外消光數據,作為空白對照。20 min后,加入利托那韋甲醇儲備液0.2 mL,獲得濃度為40 μg·mL-1利托那韋溶液,繼續每隔5 min采集一次光強和紫外消光數據。20 min后加入pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL,使其濃度稀釋為20 μg·mL-1,繼續每隔5 min采集一次光強和紫外消光數據,結果見圖3。由圖3可知,利托那韋過飽和溶液達40 μg·mL-1,會發生液-液相分離形成第二分散相,與“2.2”項結果一致。而當利托那韋過飽和溶液被稀釋至20 μg·mL-1時,其消光和光強又驟降到接近0 μg·mL-1水平,說明液-液相分離形成的第二分散相可逆,即該富藥液滴并非晶體,否則其無法在高于利托那韋平衡溶解度的溶液中溶解,消光和光強也不會驟降到如此低。但需要注意的是,利托那韋過飽和溶液再稀釋后的消光和光強并沒有回到與0 μg·mL-1一致的零點,而是略高于零點,推測溶液中存在少量未溶解的晶體[17]。另外在40 μg·mL-1濃度下,隨著時間延長,利托那韋過飽和溶液消光和光強一直下降,推測可能是該溶液中富藥液滴不穩定,藥物結晶析出所致。

圖3 濃度變化過程中利托那韋過飽和溶液光強和消光變化曲線

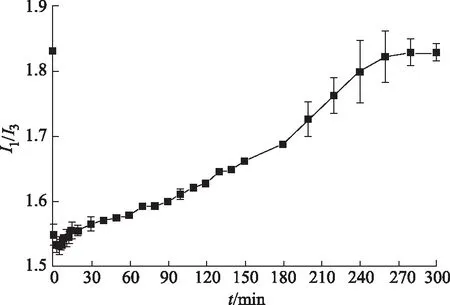

2.4第二分散相結晶情況考察 通過芘熒光探針進一步表征利托那韋過飽和溶液中第二分散相結晶過程,芘的熒光發射峰強度之比(I1/I3)對芘分子所在微環境的極性特別敏感,在藥物結晶前,芘進入富藥液滴極性較小的疏水環境中,而富藥液滴結晶時,芘被排出晶格,進入極性大的水溶液,因此可以利用芘熒光探針法測定第二分散相富藥液滴環境的極性變化和結晶過程[16]。稱取芘1 mg,用二甲亞砜1 mL溶解,取25 μL加入pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL,使芘終濃度為0.5 μg·mL-1。取利托那韋儲備液0.2 mL加入上述含芘磷酸鹽緩沖液,利托那韋終濃度為40 μg·mL-1,37 ℃條件下300 r·min-1持續攪拌,每幾分鐘測一次熒光。熒光分光光度計激發波長為334 nm,375 nm處的發射峰為I1,386 nm處的發射峰為I3,以I1/I3對時間作圖,結果見圖4。由圖4可知,加入利托那韋使I1/I3迅速減小,說明短時間內利托那韋過飽和溶液發生了相分離,并且產生了具有疏水核心的富藥液滴,即第二分散相。隨著時間延長,I1/I3又逐漸增大,說明部分液滴或液滴局部開始結晶,藥物分子開始有序排列,芘被排出晶格,進入極性強的水環境中。

圖4 I1/I3隨時間變化曲線

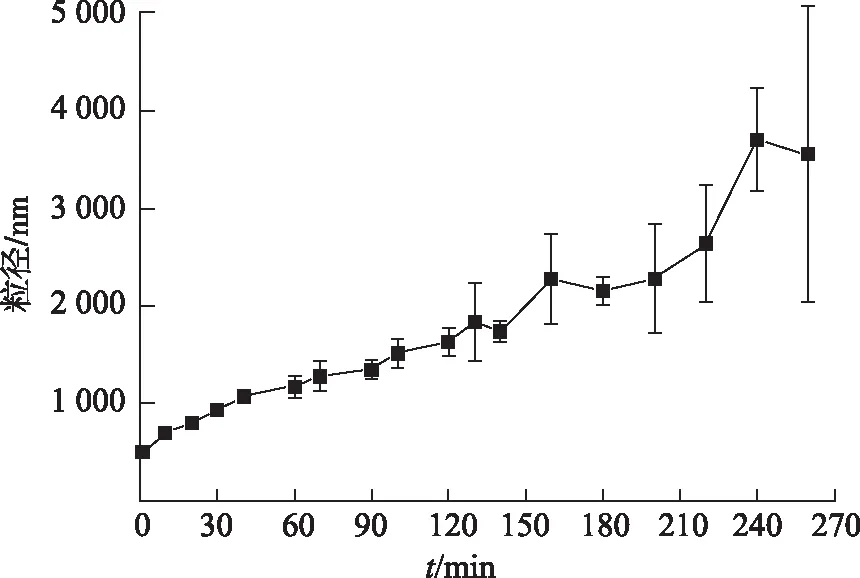

2.5第二分散相粒徑的變化考察 進一步考察第二分散相結晶過程伴隨粒徑變化,取利托那韋儲備液0.2 mL,加入pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL中,利托那韋終濃度40 μg·mL-1,37 ℃,300 r·min-1持續攪拌,一定時間間隔取樣,馬爾文nano-ZSP粒度儀測粒徑,采用后向散射探測器,探測角度為173°的散射光。從圖5粒徑隨時間的變化曲線可以看出,第二分散相富藥液滴初始粒徑在約450 nm,隨著時間延長,其粒徑逐漸增大,到120 min,粒徑增大到約1600 nm,結合原始數據,在120 min之前,第二分散相粒徑的標準偏差較小,多分散指數(polydispersity index,PDI)<0.7,說明液滴粒徑分布較集中。在120 min后,粒徑仍呈增長趨勢,但粒徑標準偏差變得很大,同時PDI>0.9,甚至等于1,說明液滴粒徑分布較寬,大顆粒和小顆粒同時存在。

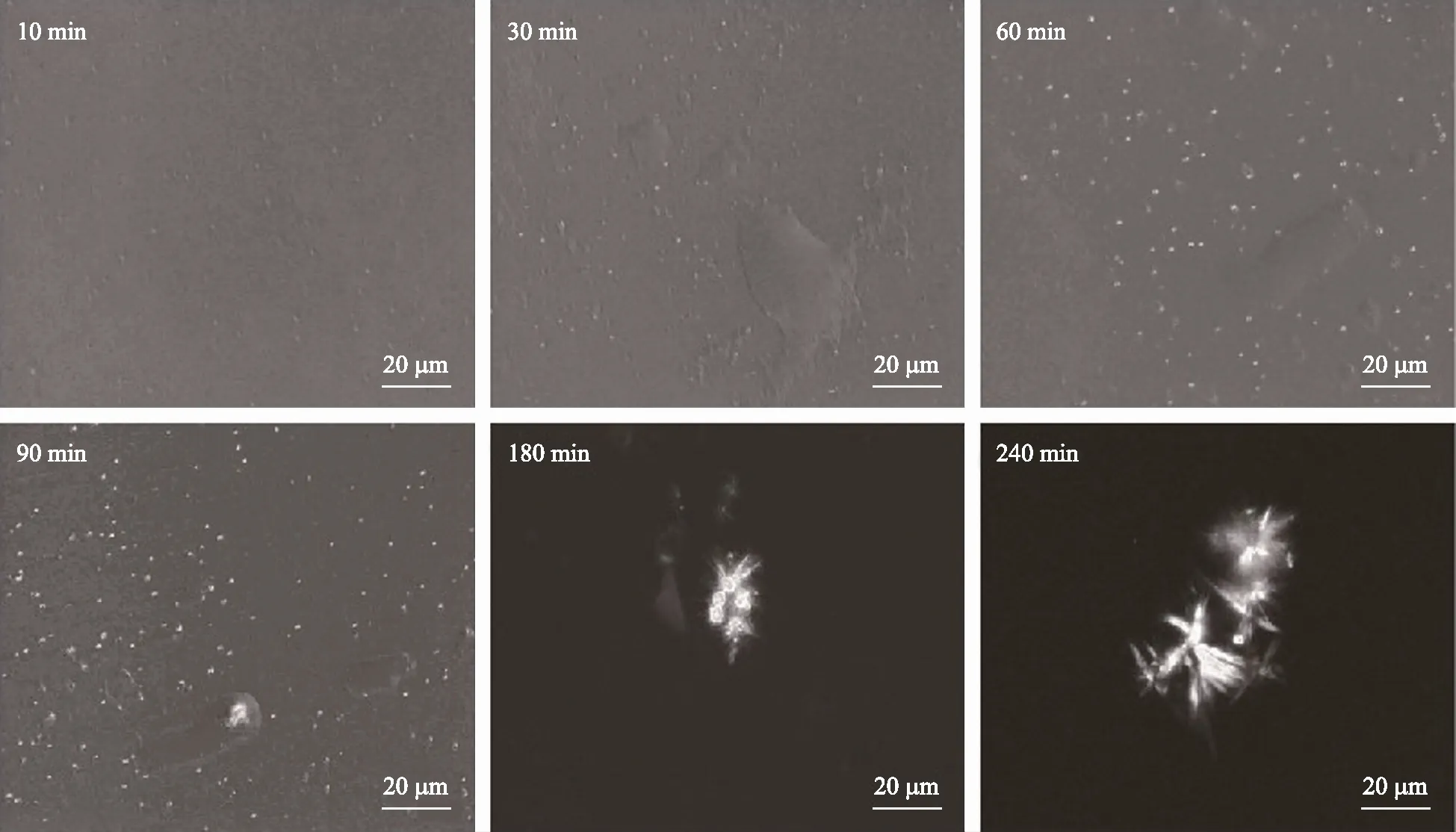

2.6考察第二分散相在偏光顯微鏡下的變化 為直觀觀察過飽和溶液中第二分散相結晶情況,取利托那韋儲備液0.2 mL,加入pH值6.8磷酸鹽緩沖液50 mL中,利托那韋終濃度40 μg·mL-1,37 ℃條件下300 r·min-1持續攪拌,10,30,60,90,180,240 min取樣,偏光顯微鏡觀察,結果見圖6。由圖6可見,從10~60 min,過飽和溶液第二分散相的形成,第二分散相粒徑逐漸變大,并且液滴在偏光下逐步顯現出晶體的光學特征,晶核逐漸形成,90 min可以看到晶體的初步形成,180~240 min,可以觀察到晶體生長,小晶體進一步生長變為更大晶體。

圖5 粒徑隨時間變化曲線(n=3)

3 討論

在利用固體分散技術提高難溶性藥物溶解度的研究過程中,常常因為過飽和溶液中第二分散相的產生而使藥物的溶解情況變得復雜。為更好地理解過飽和溶液中的第二分散相,如分散相的粒徑、結晶時間,筆者在本研究通過溶劑轉移法制備過飽和溶液,考察了在沒有輔料存在的情況下,利托那韋藥物的過飽和溶液發生相分離、產生第二分散相的臨界濃度,進一步考察了在該分離濃度下第二分散相的結晶趨勢和粒徑變化。經過紫外消光、動態光散射、芘熒光探針法表征,發現利托那韋過飽和溶液發生相分離的濃度在大約37 μg·mL-1,相分離后形成可溶解的富藥液滴,即第二分散相,隨后該富藥液滴開始結晶。另外,藥物相分離濃度與其無定型狀態溶解度有關。上述實驗結果與文獻研究結果基本一致[15]。偏光顯微鏡下的觀察結果再次驗證了上述結論。需要注意的是,并非所有過飽和溶液都可以發生相分離形成第二分散相,第二分散相的形成取決于溶液中的藥物濃度是否超過了該藥物無定型的溶解度[6]。同時,由于各種輔料的性能差異,藥物-聚合物-水之間相互作用差異,導致不同輔料存在時,藥物的溶出速率有較大差異,藥物溶出后存在狀態亦是多樣化的[12,18-19],輔料或制備工藝對第二分散相的粒徑增長控制越好或保持不結晶的時間越長,可能對提高生物利用度越有效果。

筆者在本研究系統全面地研究了利托那韋過飽和溶液中第二分散相的形成和特性,這對需要知道最大可達到的游離藥物濃度的情況具有重要意義,例如在藥物輸送中用于構建劑量反應曲線,以及在確定最大生物接觸限值時。另外,通過測定形成第二分散相時的濃度,對該體系中相邊界的位置和形狀進行更定量的了解,尤其是它們如何隨化合物性質、離子強度、溫度、輔料和濃度產生方法的變化而變化[15]。通常,輔料會影響第二分散相粒徑、穩定性和結晶行為,為后續探究輔料和制備工藝對過飽和體系中第二分散相的影響,篩選具有優異結晶抑制特性的聚合物和制備工藝提供研究基礎,并有助于指導后續新型藥用輔料的開發。普渡大學Taylor課題組研究表明,帶電荷的輔料降低了第二分散相聚結的動力學,但是對結晶動力學具有可變的影響,促進或抑制了結晶,通過適當選擇配方成分,可以促進第二分散相膠體液滴的形成,并抑制其聚結和結晶[16]。此外,過飽和體系越來越多地應用于藥物遞送系統,固體分散體就是一個典型的過飽和給藥體系,像自乳化藥物傳遞系統、納米制劑等也是基于藥物處于過飽和狀態,進而提高生物利用度的制劑技術。通過對過飽和體系的理解和認識,有助于合理設計過飽和藥物傳遞系統,并對難溶性藥物進行更深入的探索和利用。

圖6 過飽和溶液在不同時間點的偏光照片