鎘污染聯合修復技術對水稻田修復效應

吳東濤,李小榮

(麗水市土肥植保能源總站,浙江 麗水 323000)

江浙地區作為我國“魚米之鄉”,是我國糧食主產區,但是由于長期不科學的耕作制度與工業活動導致糧食重金屬污染問題已經逐漸演變為生態安全事件[1-2]。農田土壤中的重金屬積累不僅會造成耕地質量下降與農產品減產,還會進入食物鏈成為危害人體健康的隱患。近年來,由重金屬污染引發的社會問題頻發,促使我國政府對糧食作物安全生產的嚴格把控[3-4]。《全國土壤污染狀況公報》顯示,全國土壤污染超標率為 16.1%,其中由重金屬污染物造成的占80%,以重金屬Cd的點位超標率最高(達7.0%),涉及全國11省市的25個地區,已經嚴重制約了社會經濟發展,影響了消費者身體健康[5-6]。因此,減少農作物對土壤重金屬Cd的吸收積累,保障糧食安全生產成為當前亟待解決的問題。

目前,我國針對農田土壤Cd污染修復技術主要有:化學穩定化技術、低積累品種篩選技術、葉面生理阻控技術以及農藝調控措施[7-8]。化學穩定化技術主要通過向Cd污染農田投加化學鈍化劑,調節土壤pH,改變土壤Cd賦存形態,從而降低土壤Cd的生物有效性與移動性[9]。低積累水稻品種篩選主要利用不同水稻品種對土壤Cd的吸收積累存在差異的特性,篩選出具有低吸收Cd特性的隧道式品種進行推廣應用[10]。葉面阻控技術主要在水稻生育期噴施葉面阻控劑,阻礙水稻吸收的Cd進入可食部的籽粒中,從而達到生理阻控作用[11]。農藝調控措施主要依托調控技術對輸入農田的肥料與水分進行綜合管理,間接影響水稻田土壤中Cd的形態,進而影響水稻對土壤Cd的吸收積累[12]。目前,Cd污染稻田土壤修復技術主要集中在上述單項技術的獨立運用,而對多項技術聯合運用的研究甚少涉及。但面對我國稻田Cd污染的復雜化發展趨勢,對于多種單項修復技術聯合的需求日益凸顯。因此,本文將聚焦于聯合修復技術的研究,以期為Cd污染農田修復提供技術支持與理論基礎。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地位于浙江省麗水市某現代農業園區內,氣候四季分明,高溫多雨,全年總降雨量平均為1 424 mm,多集中在6—9月,適宜水稻等喜高溫、多濕的作物生長。供試土壤基本理化性質為pH值5.43,土壤全Cd含量1.03 mg·kg-1。

1.2 處理設計

采用的水稻低積累品種為甬優1540,非低積累品種為浙兩優274;穩定化產品為生石灰(667 m2投加水平100 kg);葉面阻控劑為正大速溶硅肥(667 m2施100 g);水肥管理中肥料采用鈣鎂磷肥(667 m2施30 kg),水分管理采用水稻分蘗后全生育期淹水。共設置6個處理,包括空白對照(CK)、低吸收品種+穩定化產品(LS)、低吸收品種+穩定化產品+水肥管理(LSW)、低吸收品種+穩定化產品+葉面阻控劑(LSF)、穩定化產品+水肥管理+葉面阻控劑(SWF)、低吸收品種+穩定化產品+水肥管理+葉面阻控劑(LSWF)。每處理設3個平行,共計18個試驗區(試驗區面積為100 m2)。各小區之間采用田埂覆膜進行隔離,小區周邊設置0.5 m寬度的保護行。整個試驗區除處理不同外,其他農藝管理均保持同步進行。

1.3 樣品采集與分析

土樣采集與分析。各小區按“S形”采集表層土壤樣品,挑出石子、根系等雜質后帶回實驗室。土樣經自然風干,磨碎,過2 mm尼龍篩后用pH計(土液比為1∶2.5)進行pH值測定。水稻產量測定通過試驗小區的面積與其產出折算成單位產量。

植物樣采集與分析。各處理小區按“S形”采集水稻樣并帶回實驗室。將帶回的整株水稻樣品進行分蘗數與株高測定。將稻谷剪下用去離子水沖洗,放入烘箱在105 ℃下殺青30 min,然后在65 ℃下烘干至恒重后取出,研磨,過0.15 mm尼龍篩,將研磨后的籽粒樣品在170 ℃下用濃HNO3進行提取,最后用原子吸收分光光度法測定籽粒中Cd含量。

1.4 數據處理

數據處理采用Excel 2010 進行統計,數據統計分析采用SPSS 17.0,圖中不同小寫字母表示組間差異具有統計學意義(P<0.05)。分析圖制作采用Sigma Plot v.12.5。

2 結果與分析

2.1 鎘污染修復聯合技術對土壤pH的影響

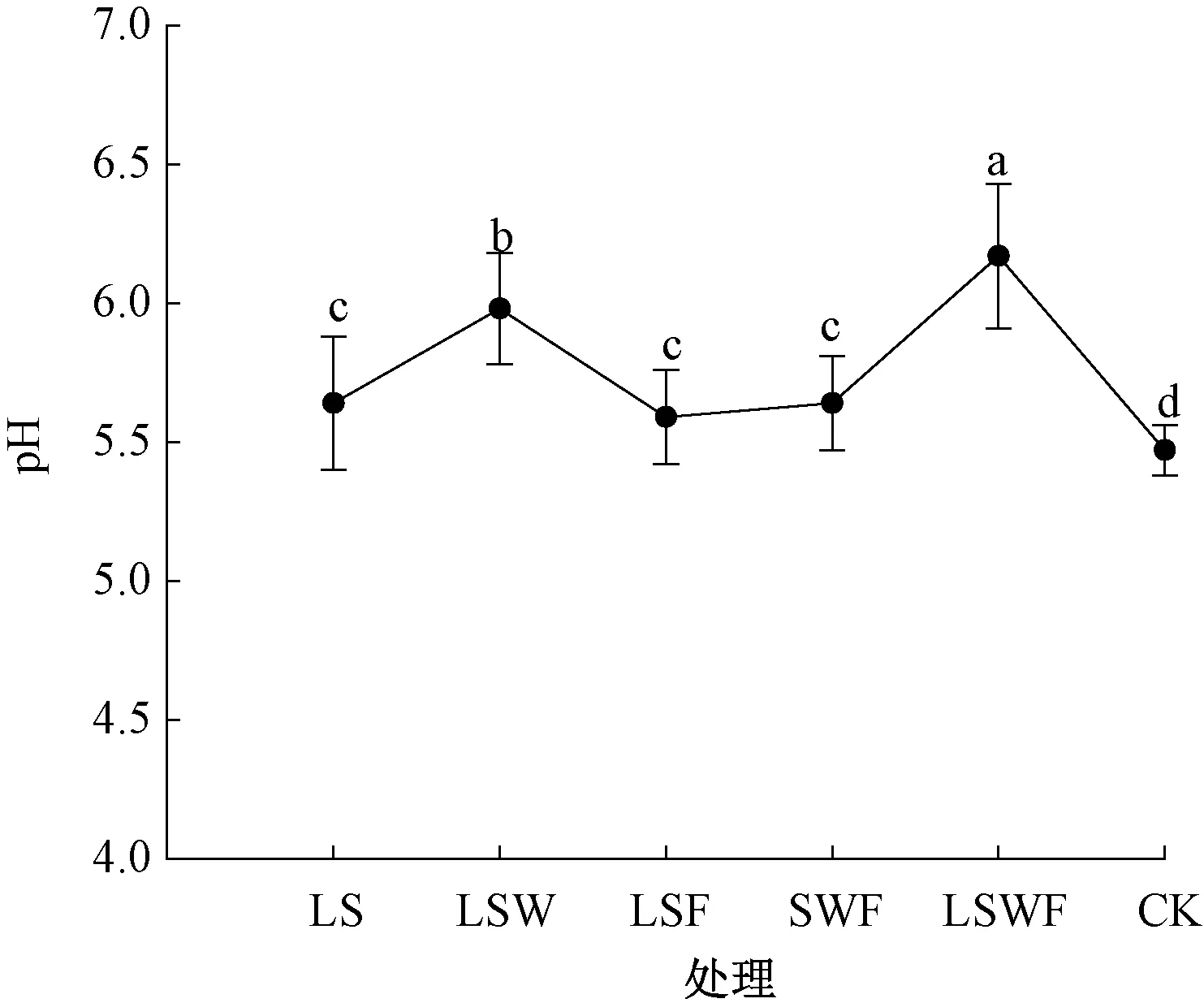

如圖1所示,所有Cd污染聯合修復技術均能顯著提升土壤pH值,比CK增加0.12~0.70個單位。本研究中,聯合技術LSWF對土壤pH的增加幅度最大,較CK增12.8%;其次為聯合技術LSW,較CK增加9.3%。而聯合技術LS、LSF與SWF間對土壤pH的增效無顯著差異。各類聯合技術對土壤pH增加效果表現為LSWF>LSW>SWF=LS>LSF。聯合技術LSWF與LSW處理均是添加鈍化劑石灰與分蘗后期進行全生育期淹水。由此可見,鈍化劑與淹水處理有助于提升土壤pH。朱丹妹等[13]研究發現,稻田土壤在長期淹水條件下pH呈上升趨勢,逐步趨于中性;高譯丹等[14]在研究中指出,添加穩定化材料生石灰會直接提升土壤pH值。這與本研究結果一致,究其原因,是由于淹水條件切斷了土壤的氧供應,使土壤從氧化態轉變為還原態,土壤中鐵氧化物還原生成新的鐵氧化物,從而促使土壤pH趨于中性變化[15]。投加穩定化材料會直接影響土壤pH,因為生石灰屬于堿性物質,當輸入到土壤中會對土壤酸堿平衡系統產生直接沖擊,進而提升土壤pH值[16]。

圖1 鎘污染修復聯合技術對土壤pH值的影響

2.2 鎘污染修復聯合技術對水稻株高與分蘗數的影響

水稻分蘗數與株高是反應水稻在污染土壤中脅迫效應的一個關鍵指標。有研究顯示,在水稻生長受到脅迫時,水稻的株高與分蘗數將會下降。由圖2可知,聯合技術LSWF、LSF、LSW與LS均能顯著增加水稻株高,而聯合技術LSF與LSWF顯著增加水稻分蘗數。LSWF處理對水稻株高增加幅度最大;與CK比較,聯合技術LSWF、LSF、LSW與LS水稻株高增幅依次為24.7%、22.6%、14.0%、11.8%。此外,聯合技術LSWF與LSF對水稻分蘗數的增加效果最好,分蘗數分別為21.67和17.67個·株-1。由此可見,聯合技術LSWF與LSF不僅能有效緩解土壤Cd對水稻的脅迫效應,還能有效促進水稻生長。

圖2 鎘污染修復聯合技術對水稻生長的影響

2.3 鎘污染修復聯合技術對水稻產量的影響

由圖3可知,除聯合技術LS與LSW外,其他各類聯合技術均能促進水稻產量的增加。其中,聯合技術LSF、SWF與LSWF對水稻產量增加的促進作用達顯著水平,較空白對照依次增加15.4%、6.7%與19.9%。但聯合技術LS與LSW卻降低了水稻產量,降低幅度為LS>LSW。比較LSW與LSF可知,投加葉面阻控劑能顯著提升水稻產量。主要由于本試驗采用的葉面阻控劑為速溶硅肥,在生理上不僅能阻控水稻體內Cd的運輸,還能補充水稻生長所必需的硅元素等微肥促進水稻生長[17]。比較于聯合技術SWF與LSWF可知,低積累品種甬優1540產量比非低積累水稻品種浙兩優274高。因此,在鎘污染農田耕作時,選用低積累品種并噴施葉面肥有助于提升水稻產量。徐奕等[18]研究表明,硅被水稻葉片吸收后,能增大水稻葉面積,調整冠層對光的接受姿態,增強水稻生理活性,提升光合能力,進而增加水稻生物量。與本試驗的結果一致。

圖3 鎘污染修復聯合技術對水稻產量的影響

2.4 鎘污染修復聯合技術對水稻籽粒Cd含量的影響

水稻籽粒中Cd含量是直接關乎食品健康安全的關鍵所在。由圖4可知,所有聯合技術均能顯著降低水稻籽粒中Cd含量,其中以聯合技術LSWF與SWF為最佳。對比CK,聯合技術LSWF與SWF對水稻籽粒中Cd含量降幅為45.0%與40.2%。相較于其他聯合技術,LSWF對降低水稻籽粒中Cd含量的效果較好,降低17%~30%。究其原因,主要是由于石灰屬于堿性物質,能有效增加土壤pH值,并促進土壤中游離態Cd與酸根離子發生沉淀反應,生成碳酸鹽、磷酸鹽以及氫氧化物等惰性物質,從而減少水稻對Cd的吸收積累[19]。同時,淹水條件有利于水稻土壤從氧化態轉化為還原態,增加土壤中S2-濃度,促使硫化物沉淀的生成,進而抑制土壤Cd進入水稻體內[20]。此外,本試驗采用的葉面阻控劑主要是硅肥,而水稻體內硅結合蛋白會促進水稻根系纖維層細胞與Cd形成Si-Cd的復合物共沉淀,阻塞細胞壁孔隙,使Cd進入共質體受阻,從而抑制水稻根系吸收土壤Cd[21]。因此,聯合技術(低積累品種+鈍化劑+水分管理+葉面阻控)LSWF有助于Cd污染農田中水稻安全生產。

圖4 鎘污染修復聯合技術對水稻籽粒Cd含量的影響

3 小結

本試驗以不同Cd污染修復聯合技術為研究對象,篩選出高效的抑制水稻籽粒吸收積累土壤Cd的聯合技術。通過大田研究發現,相比空白對照,低吸收品種+穩定化產品+水肥管理+葉面阻控劑能有效促進土壤pH增加12.8%,水稻分蘗數、株高與產量依次增加71.1%、24.7%與19.9%,水稻籽粒中Cd含量降低45.0%,糙米Cd含量降至食品安全國家標準食品中污染物糙米中Cd限量值以下。綜上所述,聯合技術低吸收品種+鈍化劑+水分管理+葉面阻控劑有助于在Cd污染耕地上實現農產品安全生產的目標。