幾種映山紅雜交杜鵑莖段快繁體系的建立

朱春艷,盛小光,勵(lì)敏,周紹榮,陳霞,顧宏輝

(1.杭州植物園,浙江 杭州 310013;2.杭州西湖園林科學(xué)研究院,浙江 杭州 310013;3.浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 蔬菜研究所,浙江 杭州 310021)

杜鵑花是杜鵑花科杜鵑花屬(RhododendronL.)植物,別名映山紅、滿山紅、照山紅、山石榴、山躑躅等,是世界三大天然名花之一,也是我國(guó)傳統(tǒng)十大名花之一。全世界有杜鵑花900多種,產(chǎn)于中國(guó)的有近600種,其中400種是我國(guó)特有。杭州植物園自1956年建園以來(lái),一直重視杜鵑花資源的收集和應(yīng)用研究,其土壤屬紅壤和黃壤,pH 4.9~6.5,為杜鵑花研究提供了良好的條件[1]。

20世紀(jì)90年代初,杭州植物園把篩選出的杜鵑花種、品種和自選育雜交組合的3 000多株杜鵑栽植于玉泉景點(diǎn)西南面,以杜鵑花為主的各種植物配置,建設(shè)了占地約3 hm2的杜鵑花專類園。其中雪粉和雪翠2個(gè)新品種于2016年獲得植物新品種授權(quán)。杭州植物園廣泛開(kāi)展了杜鵑屬的種內(nèi)雜交和種間雜交,雜交組合超過(guò)300個(gè),為開(kāi)展杜鵑花育種研究積累了一定的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗(yàn),尤以映山紅(杜鵑花屬的一種)為親本的杜鵑花育種取得成效。杭州植物園選擇我國(guó)分布最廣、抗性最強(qiáng)且在我園引種馴化成功的野生映山紅做母本,以貴妃醉酒、紅霞、玉玲、月白風(fēng)清等色彩鮮艷、觀賞價(jià)值高的杜鵑為父本,所配的組合不僅表現(xiàn)明顯的親合性,而且每個(gè)組合的雜交F1具有明顯雜種優(yōu)勢(shì),體現(xiàn)在花色、花大小、花期、株型以及抗性等方面。近年來(lái)新育成了映玉1號(hào)、映玉2號(hào)、玉映、映紫等映山紅類雜交杜鵑。隨著對(duì)新育成杜鵑品種的大規(guī)模生產(chǎn)需求,品種規(guī)模化生產(chǎn)成為產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)。

目前,杜鵑花的繁殖方式主要采用播種、扦插和嫁接等[2],存在季節(jié)、環(huán)境的制約性大、繁殖系數(shù)低、成活率低等問(wèn)題,難以進(jìn)行大規(guī)模推廣生產(chǎn)。應(yīng)用組織培養(yǎng)技術(shù)進(jìn)行杜鵑繁殖,具有繁殖速度快、系數(shù)高、季節(jié)影響低等特點(diǎn),對(duì)于珍貴優(yōu)良杜鵑品種的引進(jìn)和規(guī)模化生產(chǎn)具有重要意義。

本文在前期組培快繁技術(shù)的基礎(chǔ)上[2-3],對(duì)新育成的映山紅進(jìn)行組培快繁技術(shù)研究,成功利用新發(fā)枝條的莖段外植體誘導(dǎo)出了叢生芽,并且實(shí)現(xiàn)了瓶苗的正常生根,為新品種組培快繁生產(chǎn)技術(shù)奠定基礎(chǔ)。

1 材料與方法

1.1 材料

供試材料為杭州植物園育成的映山紅雜交杜鵑,編號(hào)1、2、3和4,分別為映玉1號(hào)、映玉2號(hào)、玉映和映紫。

1.2 外植體滅菌

在春季4—5月,摘取母株中的新發(fā)嫩枝為外植體。剪去葉柄基部,去除所有葉片,將外植體剪成2~3 cm長(zhǎng)的莖段備用。在自來(lái)水中沖洗約1 h,再用70%的酒精浸泡10 s,隨后在0.1% HgCl2溶液中振蕩滅菌12~15 min,最后用無(wú)菌蒸餾水沖洗3~4次,用滅菌濾紙吸干備用。

1.3 叢生芽誘導(dǎo)

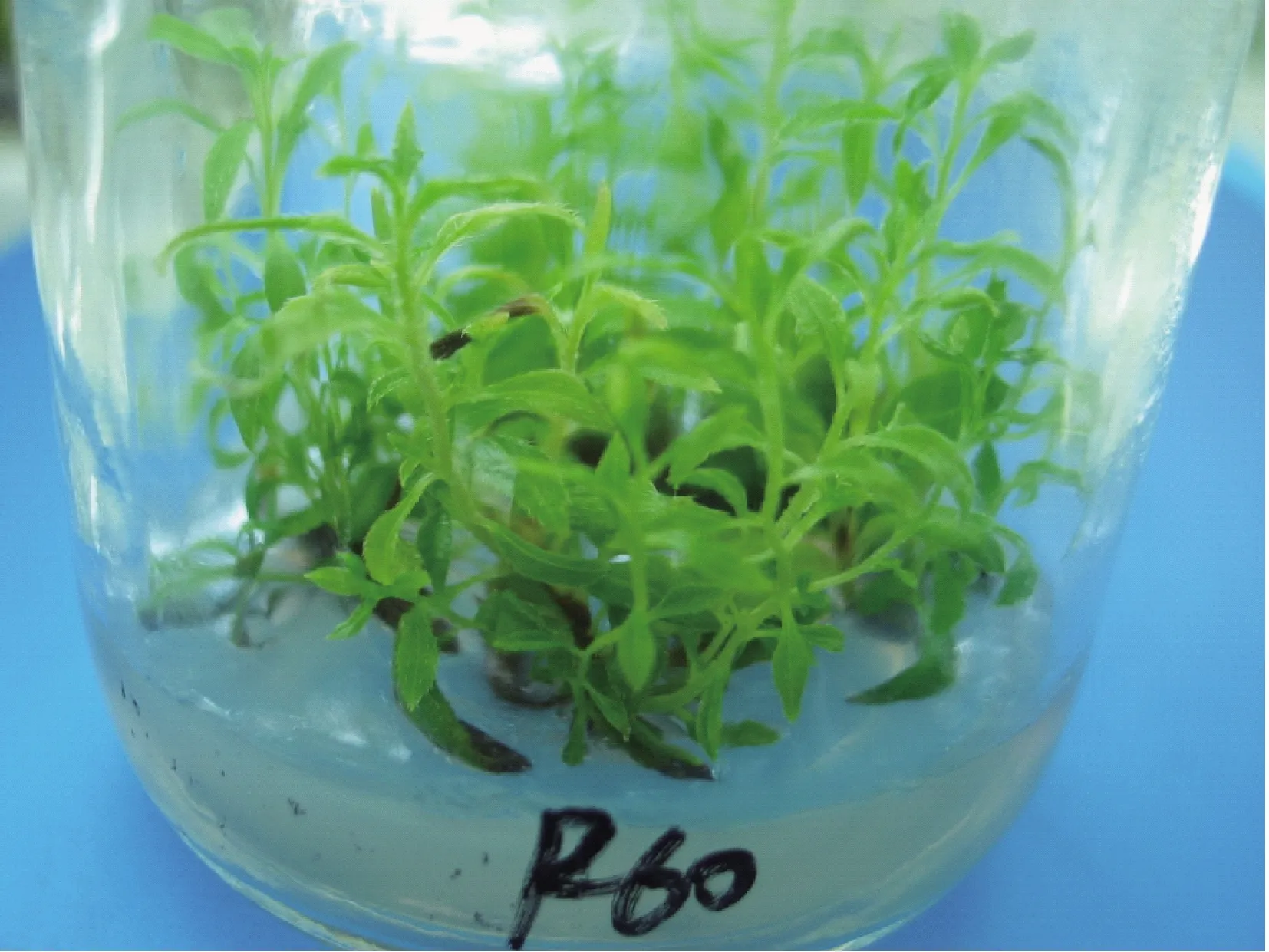

將滅好菌的備用枝條切除莖尖,余下的枝條剪成約1 cm長(zhǎng)的莖段,每段帶有1~2個(gè)腋芽節(jié),接種到WPM叢生芽誘導(dǎo)培養(yǎng)基上[2-3](添加不同濃度的反-玉米素,30 g·L-1蔗糖、8 g·L-1瓊脂,pH約4.3)。于25~28 ℃光培養(yǎng)(16 h)25~35 d,莖段腋芽長(zhǎng)至2~3 cm后,切取新發(fā)腋芽并切除莖尖,移入上述WPM誘導(dǎo)培養(yǎng)基上進(jìn)行增殖培養(yǎng),相同的溫度和光照條件下培養(yǎng)30~40 d后,腋芽基部生長(zhǎng)出叢生芽(圖1)。

圖1 映山紅1號(hào)(試驗(yàn)編號(hào)R60)叢生芽誘導(dǎo)

1.4 瓶苗根的誘導(dǎo)

從誘導(dǎo)出的叢生芽中切取生長(zhǎng)粗壯的枝條,接種于添加不同濃度的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)的WPM基本培養(yǎng)基上,于25~28 ℃(16 h),光培養(yǎng)約25 d,誘導(dǎo)生根。

2 結(jié)果與分析

2.1 外植體腋芽誘導(dǎo)分化情況

供試的4個(gè)杜鵑品種均能被成功誘導(dǎo),平均誘導(dǎo)率為45.3%~61.5%。滅菌好的外植體,約有30%在接種后1周內(nèi)發(fā)生污染,另有約10%會(huì)在接種后2~4周內(nèi)發(fā)生污染,另有5%~10%的外植體雖然沒(méi)有發(fā)生污染,但可能因?yàn)闇缇^(guò)程中受到傷害而沒(méi)有萌發(fā)。

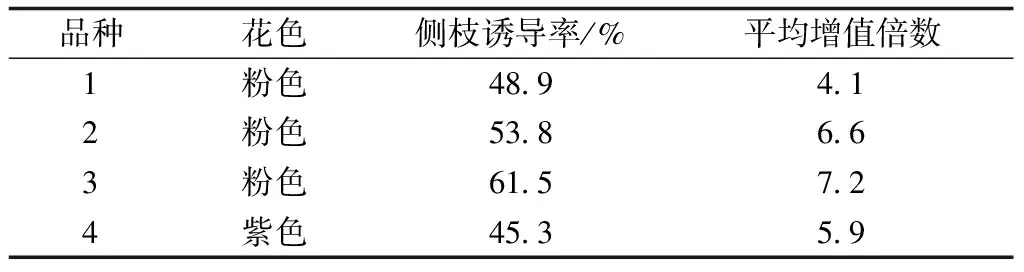

外植體中的腋芽能在添加0.5~3.0 mg·L-1trans-ZT的WPM培養(yǎng)基中被誘導(dǎo)萌發(fā),腋芽的萌發(fā)速度會(huì)隨著trans-ZT的濃度的增加而加快。接種約14 d后,腋芽處開(kāi)始膨大萌動(dòng)。約30 d后,形成帶有2~3張葉片的小枝條。約60 d后,形成帶有6~8張葉片,長(zhǎng)度達(dá)2~4 cm的小枝條。將新誘發(fā)的無(wú)菌枝條切成帶有1~2個(gè)腋芽的莖段,移入增殖培養(yǎng)基進(jìn)行叢生芽誘導(dǎo)培養(yǎng),約50 d后在每一腋芽處誘導(dǎo)出數(shù)個(gè)新的枝條(表1)。

表1 4種映山紅雜交杜鵑側(cè)芽誘導(dǎo)和增殖情況

2.2 培養(yǎng)基對(duì)叢生芽誘導(dǎo)的影響

2.2.1 不同類型的WPM培養(yǎng)基對(duì)枝條增值誘導(dǎo)的影響

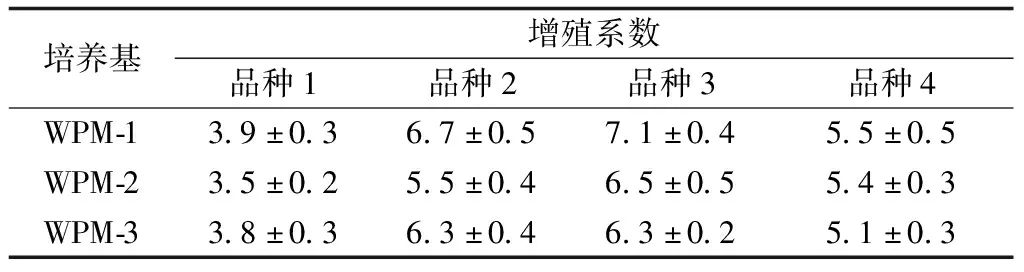

以往研究結(jié)果表明[2-3],WPM基本培養(yǎng)基是杜鵑枝條增殖較為適宜的培養(yǎng)基,本研究選用了兩種類型的WPM培養(yǎng)基,基本成分一樣,但配制形式不同。一是配制大量、微量、有機(jī)和鐵鹽等物質(zhì)的母液,量取不同體積的母液配制成WPM工作液(WPM-1)。二是購(gòu)得末狀固體,取2.47 g粉末即可配制1 L的WPM工作液(WPM-2和WPM-3)。總體而言,兩種類型的WPM培養(yǎng)基對(duì)杜鵑枝條增殖的效果差異不顯著,但也存在細(xì)節(jié)上的區(qū)別,如WPM-2和WPM-3培養(yǎng)基上杜鵑枝條增殖系數(shù)略低于WPM-1培養(yǎng)基,但是其誘發(fā)的枝條相比更為粗壯(表2)。

表2 不同培養(yǎng)基對(duì)杜鵑枝條增殖的影響

2.2.2 叢生芽激素濃度對(duì)枝條增殖的影響

含有不同濃度的trans-ZT的WPM培養(yǎng)基,對(duì)杜鵑枝條的繁殖系數(shù)及生長(zhǎng)情況產(chǎn)生顯著影響。總體而言,隨著trans-ZT濃度的增加,枝條的繁殖系數(shù)提高。但相對(duì)較低濃度的trans-ZT使得枝條的生長(zhǎng)速度變慢,誘發(fā)的新枝條相對(duì)粗壯;而相對(duì)高濃度的trans-ZT使得新枝條的生長(zhǎng)速度過(guò)快(表3),枝條變細(xì),可利用率下降,所以需綜合增值系數(shù)和生長(zhǎng)情況選擇適合的trans-ZT的濃度。此外,不同品種對(duì)trans-ZT濃度變化的響應(yīng)略有不同,其中品種1和2的適宜trans-ZT濃度(2.0 mg·L-1)略高于品種3和4(1.5 mg·L-1)。

表3 不同濃度的trans-ZT對(duì)杜鵑枝條增殖系數(shù)的影響

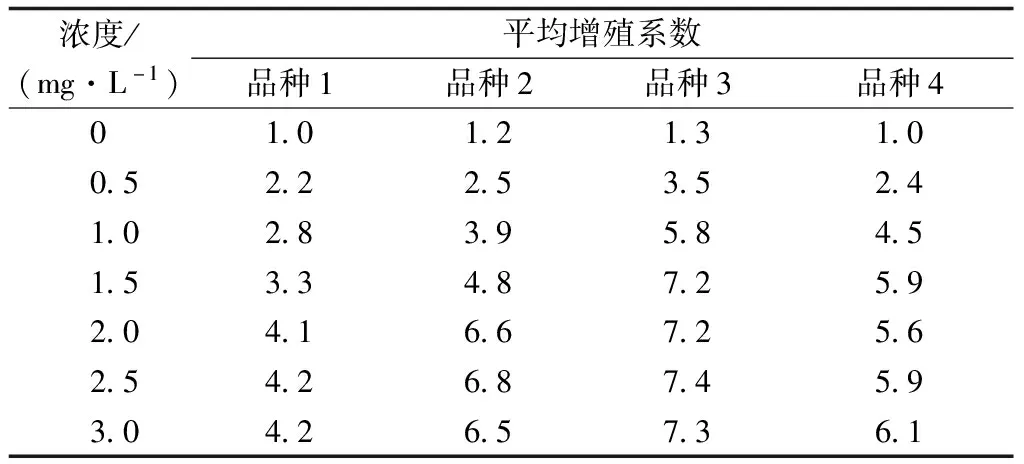

2.2.3 生根激素濃度對(duì)瓶苗根誘導(dǎo)的影響

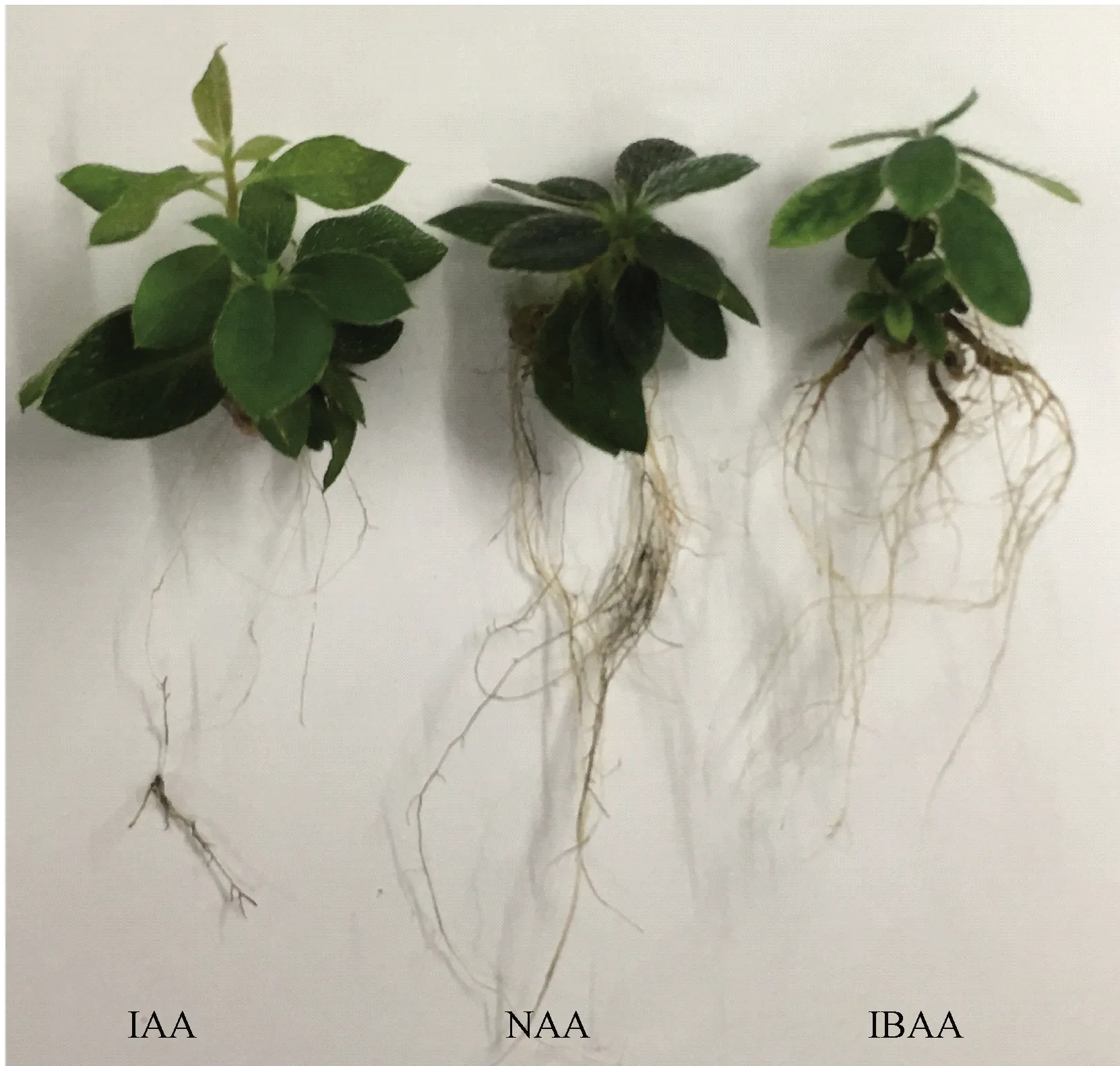

研究了3種生根激素及不同濃度對(duì)瓶苗生根誘導(dǎo)的影響。結(jié)果表明,IBA和NAA誘導(dǎo)生根率都達(dá)到了95%以上,而IAA的誘導(dǎo)生根率較低,為40%左右。此外,IBA誘導(dǎo)的根系要比NAA誘導(dǎo)生長(zhǎng)的根系更為粗壯(圖2)。IBA和NAA的適宜濃度分別為100~150 μg·L-1和50~100 μg·L-1,使瓶苗的生根誘導(dǎo)率達(dá)到90%以上。當(dāng)試驗(yàn)低于此濃度時(shí),根誘導(dǎo)效果較差,當(dāng)高于此濃度時(shí)會(huì)使氣生根的數(shù)量增加,同時(shí)也導(dǎo)致枝條的生長(zhǎng)受到抑制。

圖2 添加100 μg·L-1的不同激素對(duì)杜鵑瓶苗生根誘導(dǎo)的影響

3 討論

本研究以本單位培育的4個(gè)映山紅杜鵑雜交種的莖段為外植體,在添加不同濃度的trans-ZT的WPM培養(yǎng)基上成功誘導(dǎo)出無(wú)菌的幼嫩新枝條;通過(guò)進(jìn)一步的增殖培養(yǎng),獲得了較高繁殖系數(shù)并生長(zhǎng)粗壯的叢生枝條;最后通過(guò)生根誘導(dǎo),成功獲得了大量組培苗。本試驗(yàn)結(jié)果為映山紅雜交杜鵑外植體組培和無(wú)菌擴(kuò)繁的技術(shù)和規(guī)模化生產(chǎn)提供技術(shù)支撐。

WPM基本培養(yǎng)基是以往研究報(bào)道的最適合杜鵑莖段組織培養(yǎng)和無(wú)菌擴(kuò)繁的培養(yǎng)基。現(xiàn)在市場(chǎng)上有合成的WPM固體培養(yǎng)基銷售,此類培養(yǎng)基已經(jīng)添加各種WPM培養(yǎng)基的基本成分,可依據(jù)試驗(yàn)要求的用量(如本試驗(yàn)2.47 g·L-1)進(jìn)行工作液的配制,比傳統(tǒng)的母液配置更為簡(jiǎn)單、快捷。本試驗(yàn)分別采用了國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口的WPM固體培養(yǎng)基,整體培養(yǎng)效果與傳統(tǒng)的母液配置法相當(dāng),甚至在枝條的生長(zhǎng)發(fā)育方面更顯優(yōu)勢(shì),可作為商業(yè)化生產(chǎn)使用。

玉米素是一種天然的細(xì)胞分裂素,可以有效刺激細(xì)胞分化及側(cè)芽的生長(zhǎng)。玉米素在結(jié)構(gòu)上有順、反兩種異構(gòu)體,反式異構(gòu)體具有更強(qiáng)的生物活性。本試驗(yàn)結(jié)果表明,反-玉米素可以有效誘導(dǎo)杜鵑莖段枝條增殖,這與前人的研究結(jié)果相符。試驗(yàn)表明,該激素添加的濃度不宜過(guò)高,過(guò)高會(huì)產(chǎn)生畸形腋芽或者玻璃化苗。本試驗(yàn)4個(gè)杜鵑品種的最適trans-ZT濃度為1.5~2.0 mg·L-1,其增殖系數(shù)可以達(dá)到4.1~7.2倍,取得了比較好的繁殖系數(shù)和再生苗的質(zhì)量。

杜鵑是生長(zhǎng)比較緩慢的木本植物,其組培苗的生根誘導(dǎo)一直是個(gè)難題。本試驗(yàn)選用的3種不定根誘導(dǎo)激素中,IBA和NAA的誘導(dǎo)效果要明顯優(yōu)于IAA。其中100~150 μg·L-1的IBA或50~100 μg·L-1的NAA都可以使組培苗的生根率達(dá)到90%以上,而且根系較為發(fā)達(dá),移栽成活率高。