對(duì)未來(lái)科技的哲學(xué)審思

郁雋

科幻小說(shuō)家威廉·吉布森曾有一句話:“未來(lái)其實(shí)已經(jīng)到了,只不過(guò)分布得不均勻而已。”在漢語(yǔ)中,“未來(lái)”一詞非常奇妙,未來(lái)未來(lái),還未到來(lái)。因此,這句話翻譯成漢語(yǔ)后,本身就包含了一種矛盾—既然未來(lái),怎么就已經(jīng)來(lái)了?如今,我們經(jīng)常會(huì)說(shuō),“未來(lái)已來(lái)”,尤其是二○二○年發(fā)生的很多事,給人們一種時(shí)空交錯(cuò)的感覺(jué)。很多看似科幻的事情已經(jīng)實(shí)現(xiàn),而很多遠(yuǎn)古的東西又再發(fā)生。有時(shí)候,我們會(huì)感到迷茫,到底什么是前現(xiàn)代,什么是現(xiàn)代,什么又是后現(xiàn)代,各種元素全部交錯(cuò)在一起。十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初,歐洲曾有一門學(xué)科叫“未來(lái)學(xué)”(Futurology),回頭看,當(dāng)時(shí)未來(lái)學(xué)家們所做的預(yù)言大多是錯(cuò)的,但并不能因?yàn)檫@些錯(cuò)誤就否定了他們的價(jià)值。相比之下,今天的人們對(duì)于未來(lái),有一種前路迷茫的感覺(jué),不僅僅是十字路口的左右為難,而是仿佛走到了路的盡頭,再往前就是一片灘涂。在這種迷茫中,科技好像是唯一能夠提供新的、外來(lái)的刺激,甚至能產(chǎn)生顛覆性效果的領(lǐng)域。

如果關(guān)注科技新聞的話,會(huì)發(fā)現(xiàn)這些年新的技術(shù)產(chǎn)品好像基因突變一樣,不斷更新迭代。但是從人文學(xué)者的角度來(lái)說(shuō),還是要從穩(wěn)定的人性去思考這些突變的技術(shù)。無(wú)論技術(shù)如何發(fā)展,人性最基本、最底層的需求,包括欲望,包括社會(huì)結(jié)構(gòu),其實(shí)沒(méi)有太大的變化。這也是為什么哲學(xué)從它的源頭—公元前五百年左右—到現(xiàn)在,討論的核心問(wèn)題都差不多。因此,面對(duì)層出不窮、日新月異的技術(shù),我們也不用恐慌,穩(wěn)定不變的人性為我們提供了理解的視角與依靠。

一、地平線上烏云,還是烏云的金邊?

克服死亡的技術(shù)儲(chǔ)備:NBIC

十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初,在愛(ài)因斯坦于一九○五年發(fā)表三篇石破天驚的論文之前,當(dāng)時(shí)的整個(gè)物理學(xué)界仿佛晴空萬(wàn)里,所有重大的物理學(xué)問(wèn)題好像都已經(jīng)被解決。一九○○年,英國(guó)物理學(xué)家湯姆生提出,整個(gè)物理學(xué)的“地平線”上只剩下兩朵“小烏云”:一個(gè)是黑體輻射問(wèn)題,另一個(gè)是以太漂移說(shuō)。后來(lái),這兩朵“烏云”集聚發(fā)展成為兩場(chǎng)“大風(fēng)暴”,將整個(gè)牛頓物理體系全部推翻掉。那么,那些在今天的媒體中被熱議的技術(shù),到底是會(huì)將人類生活整個(gè)顛覆,還是會(huì)讓人類進(jìn)入更美好、更多福祉的狀態(tài)?對(duì)于這一問(wèn)題,人們的判斷可謂南轅北轍。

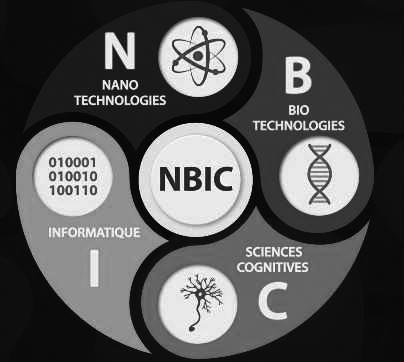

近幾年,媒體對(duì)于技術(shù)的討論主要集中在以下四個(gè)領(lǐng)域:納米技術(shù)、人工智能、虛擬實(shí)境和基因修改。跟這四個(gè)領(lǐng)域相匹配的技術(shù)叫NBIC,分別是納米科技(Nano-technology)、生物科技(Biotechnology)、信息技術(shù)(Information technology),以及認(rèn)知科學(xué)(Cognitive science)。這四個(gè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的學(xué)科,有任意一個(gè)出現(xiàn)突破,都會(huì)對(duì)人類生活造成極大的沖擊,反過(guò)來(lái)說(shuō)也給人類帶來(lái)極大的希望。千百年來(lái)困擾人類的死亡,可能就因?yàn)檫@些技術(shù)的突破而得到解決。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),可能有以下幾個(gè)技術(shù)路徑。納米科技催生高強(qiáng)度的新材料。試想未來(lái)的高血壓、血栓病人無(wú)須開刀,只要注射納米機(jī)器人,就能夠自動(dòng)將血管壁上的附著物清除。其次是生物科技的發(fā)展。人類生活中有非常多的疾病,每種疾病都給人類帶來(lái)非常具體的家庭和個(gè)人的痛苦。通過(guò)生物科技的發(fā)展,如果有一天所有疾病都被克服了,那么人類壽命自然會(huì)延長(zhǎng),甚至實(shí)現(xiàn)永生(Immortality)。

然后是認(rèn)知科學(xué)。美國(guó)企業(yè)家埃隆·馬斯克在二○二○年上半年召開了一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì),介紹了Neuralink項(xiàng)目的最新發(fā)展。這項(xiàng)技術(shù)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)腦機(jī)互動(dòng),這一技術(shù)的前景非常迷人,尤其對(duì)于殘障人士來(lái)說(shuō),的確是個(gè)福音。二○一八年去世的英國(guó)天體物理學(xué)家霍金,因?yàn)榈昧撕币?jiàn)的漸凍人癥,喪失了大部分的運(yùn)動(dòng)能力,只能用嘴和幾根手指來(lái)操作鍵盤。后來(lái)IBM為他定制了一輛安裝了電腦的輪椅,通過(guò)這輛輪椅,他花很長(zhǎng)時(shí)間才能“說(shuō)出”一句話來(lái)。如果有腦機(jī)互動(dòng)技術(shù)的話,這位科學(xué)家可以更流暢地將他的思想表達(dá)出來(lái),更好地造福人類。因此,這一技術(shù)確實(shí)非常有吸引力。

當(dāng)然,人們對(duì)未來(lái)的想法千奇百怪,但就像威廉·吉布森說(shuō)的“未來(lái)已來(lái)”,很多技術(shù)已經(jīng)走到了門檻上,甚至一條腿已經(jīng)邁入了門內(nèi)。這些技術(shù)中,有一項(xiàng)就叫作“賽博格”(Cyborg)。賽博格一詞由控制論(Cybernetic)和生命體(Organism)組成。這項(xiàng)技術(shù)認(rèn)為人類天生的生理局限需要通過(guò)科技去克服。既然掌握了機(jī)械技術(shù)與電子工程技術(shù),為何不對(duì)我們的身體進(jìn)行改造,甚至加強(qiáng)?很多技術(shù)專家都認(rèn)為,賽博格是對(duì)人類生命的重大改善,而且技術(shù)門檻非常低。前兩年,英國(guó)科學(xué)家在一位失明的士兵身上做了一項(xiàng)實(shí)驗(yàn),通過(guò)連接在士兵舌味覺(jué)神經(jīng)上的數(shù)據(jù)線及攝像頭,令其可以簡(jiǎn)單地“看”到外部的黑白圖像。

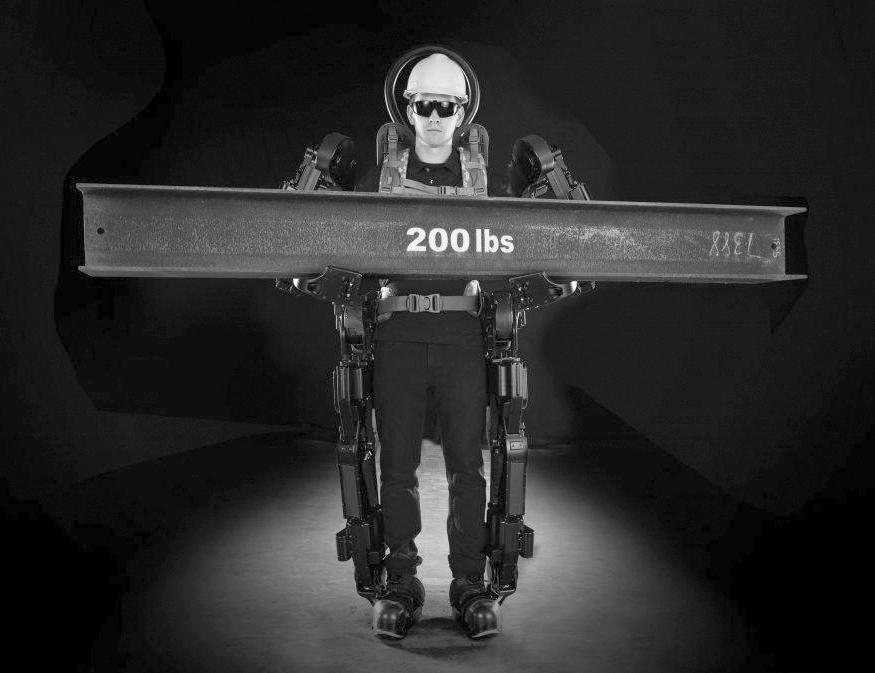

外骨骼

還有一項(xiàng)技術(shù)叫“外骨骼”(exoske-leton)。喜愛(ài)科幻作品的人應(yīng)該對(duì)它非常熟悉。美國(guó)的波士頓動(dòng)力公司所研發(fā)的機(jī)械狗,可以自主站立、跑跳。這項(xiàng)技術(shù)可以很容易地變成外骨骼,由獨(dú)立電池驅(qū)動(dòng),感知腿和軀干的運(yùn)動(dòng)。人們一旦穿戴上這樣的設(shè)備,只要做出動(dòng)作,就可以抬起平時(shí)無(wú)法負(fù)擔(dān)的重量。無(wú)論是軍事還是工業(yè)上,這都有非常廣泛的應(yīng)用前景。

腦控打字

當(dāng)然還有腦機(jī)互動(dòng)。埃隆·馬斯克的Neuralink技術(shù)采用了侵入式的腦機(jī)互動(dòng)(Brain-computer Interface,縮寫為BCI),而非侵入式的腦機(jī)互動(dòng)技術(shù),例如腦控打字,如今已經(jīng)比較成熟。通過(guò)使用者所佩戴的電極捕捉腦電波,再用算法將雜波過(guò)濾,進(jìn)行電腦輸入。二○一九年,在武漢舉辦的世界機(jī)器人大會(huì)上,中國(guó)學(xué)生創(chuàng)造了每分鐘六百多比特的腦控打字世界紀(jì)錄。但“腦控打字”仍然屬于一種中介技術(shù),腦機(jī)互動(dòng)的終極目標(biāo),是腦波的直接解讀和傳輸。Neuralink計(jì)劃的目標(biāo)從一開始就非常明確地想要發(fā)展侵入式的腦機(jī)互動(dòng)技術(shù)。第一代的Neuralink技術(shù),通過(guò)直接接入人類大腦的聽(tīng)覺(jué)中樞,繞開了耳朵、耳膜、耳神經(jīng)等自然的聽(tīng)覺(jué)器官,而讓聽(tīng)覺(jué)直接發(fā)生在大腦皮層。在二○二○年的發(fā)布會(huì)上,馬斯克又提出,該技術(shù)未來(lái)的努力方向,是治療心理疾病。人類的大腦其實(shí)是一種非常簡(jiǎn)單的生物機(jī)器,通過(guò)為數(shù)不多的幾種荷爾蒙,調(diào)整當(dāng)下人的心理狀態(tài),多巴胺令人幸福、褪黑素幫助入眠、催產(chǎn)素令人平靜,最近又有研究指出血清素對(duì)于抗抑郁非常有效。通過(guò)植入大腦的芯片,調(diào)節(jié)荷爾蒙分泌,以達(dá)到不藥而愈的目的。當(dāng)然,這樣的技術(shù)可能還需要很長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)。

電視劇《上載新生》海報(bào)

對(duì)于那些常年受困于某種特定疾病—失眠、抑郁、焦慮等—的人來(lái)說(shuō),這項(xiàng)技術(shù)不啻為福音。但對(duì)于人類整體來(lái)說(shuō),這是不是一件好事呢?美國(guó)哲學(xué)家諾齊克(Robert Nozick,1938-2002)曾經(jīng)提出過(guò)一個(gè)思想實(shí)驗(yàn),叫作“幸福機(jī)器”,和Neuralink的目標(biāo)非常接近。幸福機(jī)器可以立刻滿足人的任何需求,一個(gè)人想要達(dá)到的任何心理狀態(tài),幸福機(jī)器都可以通過(guò)生物化學(xué)的方式讓人立即獲得。但是,現(xiàn)代人類的許多成就,其實(shí)是因?yàn)闆](méi)有及時(shí)地獲得滿足,欲望被延遲之后,人們才需要持續(xù)地努力,才能創(chuàng)造出很多東西來(lái)。但如果真的像埃隆·馬斯克所描述的那樣,所有的痛苦在短時(shí)間內(nèi)被消除了,所有的欲望在短時(shí)間內(nèi)被滿足了,人們?yōu)槭裁催€要努力呢?只要有機(jī)器就可以了。這對(duì)人類的創(chuàng)造力,是不是一種破壞?

腦機(jī)互動(dòng)的下一個(gè)階段叫“讀心術(shù)”(mind reading)。外骨骼技術(shù)更多的是讀取人身體的運(yùn)動(dòng)指令。在埃隆·馬斯克的發(fā)布會(huì)上,Neuralink技術(shù)對(duì)那頭實(shí)驗(yàn)豬的身體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的讀取是極為精確的。但是讀取“意圖”的技術(shù)會(huì)更加麻煩。二戰(zhàn)之后美國(guó)的社會(huì)學(xué)的發(fā)展,完全取決于兩項(xiàng)應(yīng)用型的研究。一是人的購(gòu)買行為,即對(duì)消費(fèi)的預(yù)測(cè),二是選舉,即對(duì)投票的預(yù)測(cè)。這兩項(xiàng)一個(gè)涉及經(jīng)濟(jì),一個(gè)涉及政治權(quán)力,如果能夠左右人長(zhǎng)時(shí)段的決策意圖,通過(guò)這項(xiàng)技術(shù),甚至可以左右國(guó)家或者整個(gè)人類的未來(lái)。那么,有沒(méi)有可能產(chǎn)生這樣的腦機(jī)互動(dòng)技術(shù)—一種高階的讀心術(shù),來(lái)獲知一個(gè)人所有的意圖、所有的想法,甚至有沒(méi)有辦法讀取一個(gè)人的審美趣味?審美是一種奇怪的生理現(xiàn)象,當(dāng)一個(gè)人看到壯麗的風(fēng)景,或者一幅畫的時(shí)候,自然而然產(chǎn)生身心愉悅的狀態(tài)。進(jìn)一步來(lái)說(shuō),有了這樣的技術(shù)之后,是否可以反向操作,從此人們不用去看莫奈、不用去看倫勃朗、不用去看畢加索,就能夠獲得這種身心愉悅的感覺(jué)?最重要的還有情緒,除了喜怒哀樂(lè)之外,人的情緒是很復(fù)雜的。中文在表達(dá)人的情緒的時(shí)候,有一個(gè)特殊的語(yǔ)匯,歐洲人始終理解不了,就是“空靈”。空靈不指向任何對(duì)象,也不一定是風(fēng)景優(yōu)美的地方。隨著技術(shù)的發(fā)展,是否可以通過(guò)讀心術(shù)的方式把它讀出來(lái)?終極目標(biāo)可能是實(shí)現(xiàn)反向輸送,只要買一個(gè)像咖啡膠囊那樣的東西,加到機(jī)器里,人一下就獲得了那種空靈感。

再往下一步就更科幻了,當(dāng)腦機(jī)互動(dòng)技術(shù)和信息技術(shù)結(jié)合在一起,未來(lái)人類的一種生存樣態(tài)就叫作“意識(shí)上傳”(mind uploading)。如果生理學(xué)、醫(yī)學(xué)沒(méi)有更大的突破的話,我們的壽命仍舊是有限的。人的“臭皮囊”是會(huì)生病的,人的身體是有“保質(zhì)期”的。如果數(shù)字技術(shù)可以將人的意識(shí)保留下來(lái),甚至用超級(jí)計(jì)算機(jī)模擬個(gè)體意識(shí),這樣這個(gè)人就得到了某種意義上的永生。二○二○年有一部科幻劇,叫《上載新生》(Upload)。故事中,人們發(fā)明了一種意識(shí)上傳的技術(shù),一個(gè)人壽數(shù)將盡的時(shí)候可以有兩種選擇—可以選擇搶救,也可以放棄搶救,直接將意識(shí)上傳到云端,所以叫“上載新生”。當(dāng)然,從技術(shù)角度來(lái)說(shuō),要做到意識(shí)上傳是非常困難的。但哲學(xué)家與技術(shù)專家的思考路徑不同。技術(shù)專家的思路是技術(shù)如何實(shí)現(xiàn),而哲學(xué)家的思路則是,先不管技術(shù),思考做到之后會(huì)怎樣。

在《上載新生》中,導(dǎo)演編劇將一個(gè)哲學(xué)問(wèn)題用一種非常戲劇性的方式展現(xiàn)出來(lái)。當(dāng)男主角完成意識(shí)上傳的那一刻,醫(yī)療器械中突然發(fā)出高能激光束,把他的頭給燒掉了,表明這個(gè)過(guò)程是不可逆的。為什么要這樣做?如果不把這具身體給毀掉的話,那從此之后就有兩個(gè)“他”。一個(gè)是數(shù)碼空間的“他”,另一個(gè)是現(xiàn)實(shí)世界當(dāng)中有血有肉有身體的“他”。這當(dāng)然會(huì)出現(xiàn)很嚴(yán)重的法律問(wèn)題。但后面的哲學(xué)問(wèn)題是,即便存在這樣的技術(shù),會(huì)有人使用嗎?那個(gè)繼續(xù)生活在云端的“我”還是我嗎?有什么保證那是“我”意識(shí)的延續(xù)?這就是“自我同一性”問(wèn)題。自我同一性到底依賴生命的延續(xù)性,還是一些感受的統(tǒng)合?現(xiàn)代主流的生理學(xué)家認(rèn)為,從神經(jīng)生理學(xué)或者心理學(xué)角度來(lái)說(shuō),是沒(méi)有“我”的,“我”是一些感覺(jué)被綁在一起,或者說(shuō)某種程度上是種幻覺(jué)。這里就存在一個(gè)哲學(xué)問(wèn)題。

二、超人類主義與生物保守主義

西方的學(xué)者對(duì)人類未來(lái)存在的樣態(tài)有過(guò)非常多樣的討論和展望。以麥克斯·莫爾(Max More)為代表的學(xué)者,在一九九○年發(fā)布了《超人類主義宣言》。超人類主義,即“通過(guò)科學(xué)、技術(shù)的方式,由生命提升和價(jià)值引導(dǎo),尋求延續(xù)和加速智能生命演化,超越其現(xiàn)有人類形式和人類局限的生命哲學(xué)”。這些學(xué)者中,大部分有科學(xué)背景。他們認(rèn)為,從進(jìn)化論角度來(lái)看,人只不過(guò)是漫漫宇宙演化過(guò)程中的一個(gè)產(chǎn)物。雖然人類自我感覺(jué)良好,認(rèn)為自己是萬(wàn)物之靈長(zhǎng),但卻不是宇宙演化的最高階段,將來(lái)必然會(huì)有新的、別的物種來(lái)代替人。進(jìn)一步而言,與其被其他生物替代,不如自己主動(dòng)進(jìn)行改變。

今天之所以要提出這個(gè)問(wèn)題,是因?yàn)榧夹g(shù)已經(jīng)到了這個(gè)程度,可以對(duì)人本身進(jìn)行一種修改。很多專家學(xué)者都認(rèn)為,從人類誕生的那一刻起,在人類的很多思想中,都已經(jīng)包含了超人類主義的種子。人類的所有想象,對(duì)未來(lái)的憧憬,其實(shí)都是想要讓自己變得更好、更完善、更強(qiáng)大。意大利文藝復(fù)興時(shí)期的哲學(xué)家皮科在《論人的尊嚴(yán)》(1486)一書中,以對(duì)話體的方式,借神之口對(duì)人說(shuō):

我們沒(méi)有給你任何固定的位置或?qū)俚男问剑矝](méi)有給你獨(dú)特的稟賦,你不受任何限制的約束,你可以按照你的自由選擇決定,我已把你交給你的自由選擇。……你既不屬天也不屬地;既非可朽亦非不朽;這樣一來(lái),你就是自己尊貴而自由的形塑者,可以把自己塑造成任何你偏愛(ài)的形式。

這話說(shuō)得非常有前瞻性。達(dá)爾文的進(jìn)化論告訴我們,所有物種都是自然選擇的產(chǎn)物。環(huán)境變了,能適應(yīng)環(huán)境變化的被保留下來(lái),不能適應(yīng)環(huán)境變化的被淘汰掉,這叫“自然選擇”。人類當(dāng)然是自然選擇出來(lái)的,但當(dāng)人有那么高的技術(shù)能力之后,有多少人還在接受自然選擇?

回過(guò)來(lái)說(shuō),超人類主義提出目標(biāo)又被稱作“3S”,超級(jí)智能(Super-intelligence)、超級(jí)長(zhǎng)壽(Super-longevity)、超級(jí)福祉(Super-wellbeing)。超級(jí)智能不多說(shuō),很多作品都有涉及。超級(jí)長(zhǎng)壽是不是很令人憧憬?對(duì)于怎么實(shí)現(xiàn)超級(jí)長(zhǎng)壽是有爭(zhēng)論的。這取決于哪一個(gè)技術(shù)先突破。如果是生物技術(shù)先突破,那么人類的身軀可以保留;但如果是數(shù)碼技術(shù)先突破,那可能就要走數(shù)碼永生(digital immortality)那條道路,將身軀扔掉。因此,超人類主義者又提出口號(hào),認(rèn)為除了法律當(dāng)中已經(jīng)規(guī)定的那些權(quán)利之外,人還應(yīng)該有一項(xiàng)基本自由,即“形態(tài)自由”(morphological freedom)。但是,如果反思一下的話,大多數(shù)人要改變自己的身體,無(wú)非就想改得再窈窕一點(diǎn)、健康一點(diǎn),或者按照我們的審美趣味,把某些部分縮一縮、長(zhǎng)一長(zhǎng)而已。但如果想要改成三頭六臂就可能有問(wèn)題了。

最有意思的實(shí)驗(yàn)是超級(jí)福祉,更幸福、更快樂(lè)。這一點(diǎn)與埃隆·馬斯克的目標(biāo)是很接近的,希望減少人類的痛苦,治療人類的大腦損傷。但從我們哲學(xué)的角度來(lái)說(shuō),這一目標(biāo)的基本取向是快樂(lè)主義。需要思考的是,這樣的快樂(lè)到底值不值得追求?以及,每時(shí)每刻都持續(xù)的快樂(lè),是不是件好事情?

當(dāng)然也有不少的哲學(xué)家對(duì)超人類主義提出批評(píng),這批人被稱作“生物保守主義”。這里簡(jiǎn)單介紹兩位學(xué)者的觀點(diǎn):一位是美國(guó)政治學(xué)家福山。在《超人類主義》一文(Francis Fukuyama,? “Transhumanism”,? Foreign Policy, no. 144, October 2004)中,他擔(dān)心超人類主義的出現(xiàn)會(huì)影響社會(huì)公正:“如果我們開始將我們自己改變?yōu)槟撤N高等的東西,那么這些被增強(qiáng)了的人會(huì)主張什么權(quán)利,和那些沒(méi)有被增強(qiáng)的人相比較,他們將會(huì)擁有哪些權(quán)利?”他的質(zhì)疑基于一個(gè)簡(jiǎn)單的理由,任何的技術(shù)產(chǎn)品都有價(jià)格,不是所有人都消費(fèi)得起。這樣一來(lái),人跟人之間的差距會(huì)被越拉越開。現(xiàn)在只要是父母所生,生理能力不會(huì)有太大差異的。當(dāng)然,福山并沒(méi)有提出有效的論證,而只是在表達(dá)擔(dān)憂,但這個(gè)擔(dān)憂是有道理的。他說(shuō):“如果我們不很快發(fā)展出這種謙遜的話,我們可能會(huì)稀里糊涂地讓超人類主義用他們的基因推土機(jī)和精神購(gòu)物中心損害了人類。”

另一位是桑德?tīng)枺∕ichael J. Sandel)。桑德?tīng)栐凇斗磳?duì)完美》( “The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering”,? The Atlantic Monthly, April 2004)一文中,討論了幾種技術(shù)增強(qiáng)—肌肉的、記憶的、身高的、性別選擇的。舉個(gè)例子,比如可以通過(guò)基因修改增強(qiáng)下肢的肌肉,那這個(gè)人肯定跑得更快。這個(gè)基因修改人能否跟普通人在奧運(yùn)會(huì)同臺(tái)競(jìng)技,好像不可以、不公平,違反了體育精神。這里遇到的依舊是社會(huì)公正的問(wèn)題。隨著技術(shù)的發(fā)展,可能會(huì)人為地創(chuàng)造出兩個(gè)階級(jí),一個(gè)是改造過(guò)的,一個(gè)是沒(méi)有改造過(guò)的,而且兩個(gè)階級(jí)之間能力的差別越來(lái)越大。那人類以后還能友好地相處嗎?除了我們以前講的宗教、政治、出身、種族等造成的人類差異之外,現(xiàn)在又多了新的東西。桑德?tīng)柕拇蟛糠炙伎级际窃谡x問(wèn)題上,他提出了一種危險(xiǎn)叫“超自主”(hyperagency),即認(rèn)為“并非這個(gè)世界中的一切都是我們可以欲求或支配的”。這和福山講的謙遜跟審慎有關(guān),有些東西是不能修改、不能觸碰的。歷史上有很多這樣的想法,大部分來(lái)自文化的禁忌或者宗教的信條。如今,人類身體的神圣性已經(jīng)沒(méi)有了。一個(gè)人可以接受器官移植,可以做整形手術(shù),好像一開始只是小小的改變,但一旦開始,恐怕后面就剎不住車了。

按照桑德?tīng)柕恼撟C,身體是不可以隨意支配的,也不可以隨意對(duì)它進(jìn)行改造,但學(xué)者的論證能不能擋住技術(shù)的社會(huì)應(yīng)用?有人真的想改變自己,因?yàn)楦淖兦熬皩?shí)在太誘人。這又被叫作“普羅米修斯的陰暗面”。神話人物普羅米修斯因?yàn)榻o人類帶來(lái)了第一項(xiàng)能夠掌控的技術(shù)—火,所以在西方通常是正面的形象。但是桑德?tīng)柗催^(guò)來(lái)論證,指出人類獲得技術(shù)之后,未必就用來(lái)做好事。因而,技術(shù)反過(guò)來(lái)變成人類的“詛咒”。這個(gè)說(shuō)法不太容易接受,因?yàn)楫?dāng)代絕大多數(shù)人都是“技術(shù)進(jìn)步主義”或者“技術(shù)樂(lè)觀主義”的。大家相信,技術(shù)雖然會(huì)帶來(lái)新問(wèn)題,但新問(wèn)題必須由更新的技術(shù)去克服。技術(shù)樂(lè)觀主義基本不會(huì)承認(rèn)或接受“普羅米修斯的陰暗面”這一說(shuō)法。

三、個(gè)人主義的生死觀

從生物學(xué)角度來(lái)看,不同的物種有兩種不同的生存策略,R策略和K策略。R策略,就比如魚類、兩棲類,以產(chǎn)卵的方式繁衍下一代,后代數(shù)量極大,但真正能夠存活的不多,以數(shù)量取勝;K策略,人類就是其中的典型代表,后代數(shù)量很小,但人類重視教育,以質(zhì)量取勝。但隨著基因技術(shù)的發(fā)展,思考問(wèn)題的視角也隨之轉(zhuǎn)換。我們不難發(fā)現(xiàn),無(wú)論是埃隆·馬斯克還是基因修改技術(shù),采用的營(yíng)銷策略,都是從個(gè)體的角度出發(fā)—治療失眠、焦慮、遺傳疾病等,這些都是個(gè)人視角,但是當(dāng)我們談人類整體的時(shí)候,其實(shí)完全不同。

其中有一個(gè)很重要的“合成問(wèn)題”(problem of composition),即對(duì)每個(gè)個(gè)人是好的,是不是對(duì)人類整體也是好的?這是個(gè)很嚴(yán)重的問(wèn)題。因?yàn)橐坏┯梢噪S時(shí)得到滿足,人類文化是否還可以進(jìn)步,是否還會(huì)有音樂(lè),是否還會(huì)有哲學(xué)?苦悶是一種特別的情緒,不管是黑格爾、康德、費(fèi)希特和謝林的作品,讀出來(lái)的無(wú)非是苦和陰郁。如果德國(guó)人的生活和英國(guó)人的一樣“好”,還會(huì)有德國(guó)哲學(xué)嗎?我認(rèn)為,不會(huì)有了。所以對(duì)個(gè)體好的事,是不是對(duì)民族好,對(duì)民族好的是不是對(duì)物種好,對(duì)物種好的是不是對(duì)生物界好?這些問(wèn)題都值得提出來(lái)。

英國(guó)生物學(xué)家理查德·道金斯寫的《自私的基因》一書,提出了完全不同的生命觀。道金斯認(rèn)為,所有的生命只不過(guò)是用不同的方式在進(jìn)行基因傳遞。生命的核心不是個(gè)體,也不是物種,而是基因。這樣理解的話,病毒跟人類相比,唯一的區(qū)別是它的傳遞速度比人類快。人類不能生活的環(huán)境,病毒還能生活下去,還能把基因隨時(shí)注射到別的生物活體中去。這樣一來(lái),人在宇宙中的特殊地位就沒(méi)有了。這是很危險(xiǎn)的想法,到底是基因視角,還是人類的視角。面對(duì)這樣的問(wèn)題,可能還是需要回到人類整體的視角去重新審視。

關(guān)于永生有兩個(gè)詞,永葆青春與永垂不朽。永垂不朽就是永遠(yuǎn)活下去。永葆青春就是永不衰老。因?yàn)槿嘶蛘呓^大多數(shù)生物,大多是在老年時(shí)死掉。所以人類懼怕老,衰老意味著生理能力的衰落。但是懼怕老和懼怕死,本質(zhì)上是不一樣的。假設(shè)技術(shù)能夠?qū)⑷说纳鼱顟B(tài)定格,相信絕大部分人愿意把自己停留在比較年輕的時(shí)候。因?yàn)槟菚r(shí)候真的年輕貌美,胃口也好,基礎(chǔ)代謝也高。但是對(duì)人類文化來(lái)說(shuō),生命周期給我們帶來(lái)了什么?中老年人有的智慧,年輕人是不會(huì)有的,這就是生命周期的特殊意義。或許未來(lái)所有人都可以永葆青春了,但所有人的身體都已經(jīng)八百歲,而心理狀態(tài)卻始終停留在二十歲左右,這是不是一件很奇怪的事情。失去衰老,對(duì)人類整體而言,當(dāng)然是一種損失。

再進(jìn)一步思考,技術(shù)的發(fā)展,是否會(huì)帶來(lái)主體的終結(jié)?主體是西方近代哲學(xué)立論的基礎(chǔ),主體不僅是連續(xù)的,也是封閉的。但是隨著腦機(jī)互動(dòng)、讀心術(shù)等技術(shù)的發(fā)展,主體的封閉性可能被打破。例如,一個(gè)人只要接收另一個(gè)人傳遞來(lái)的電子信號(hào),就能完整感受到其他人的感受。這項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,人類學(xué)習(xí)的時(shí)間會(huì)大大縮短,可以通過(guò)電子訊號(hào)傳輸,迅速獲得知識(shí)。但同樣存在危險(xiǎn),人們?cè)僖卜植磺迨裁词俏业母惺埽裁词瞧渌说母惺埽@就是“主體性的終結(jié)”。

在整個(gè)超人類主義背后,它的生死觀、它對(duì)生命的觀念,都是以個(gè)體為中心出發(fā)的。這里遇到的核心問(wèn)題,就是上面提到的“合成問(wèn)題”—對(duì)個(gè)體的改善,是不是意味著對(duì)整體的改善?我們能夠預(yù)見(jiàn)技術(shù)突破的若干社會(huì)效應(yīng):例如代際概念被模糊,如果大家都能活幾百歲,知識(shí)的傳承就失去了意義。但更令人擔(dān)心的是人類的“種內(nèi)分化”。有的人用賽博格技術(shù)擴(kuò)展身體,有的人數(shù)碼永生,有的人基因修改,這么多不同的路徑是否意味著,人類以后不能再被稱作同一個(gè)物種?那對(duì)于人類的生命、家庭、社會(huì)來(lái)說(shuō),都會(huì)發(fā)生顛覆性的改變。未來(lái)的社會(huì)前景跟現(xiàn)代社會(huì)結(jié)構(gòu)是完全不一樣的。

人類的文化多種多樣,包括宗教也好,神話也好,科學(xué)技術(shù)也好,在引發(fā)人的最底層的驅(qū)動(dòng)或者追求這方面,幾千年來(lái)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變,即對(duì)人的有限性的挑戰(zhàn)。最近重讀希臘神話,讀到西西弗的神話:西西弗被奧林匹斯山諸神懲罰去推一塊石頭。他推到頂上又滑下來(lái),再推,再滑下來(lái)。這則神話因?yàn)榧涌姷摹段魑鞲ド裨挕芬粫呀?jīng)為大家所熟悉。這種情景好像跟現(xiàn)代人生活中的無(wú)意義感、虛無(wú)荒誕以及機(jī)械重復(fù)很相似。但很多人忘記了,西西弗之所以被懲罰去推石頭,是因?yàn)樗垓_了死神。這真是很有寓意的故事。如果人真的永生不死,是否會(huì)陷入西西弗這樣的痛苦?從哲學(xué)角度說(shuō),人向死而生(海德格爾語(yǔ)),因?yàn)橹廊松邢蓿祟惒艜?huì)對(duì)人生進(jìn)行各種各樣的規(guī)劃,所以人生才有意義。有限性是意義的前提。技術(shù)可能打破這一前提,或者給人一種無(wú)限性的錯(cuò)覺(jué)。

本文系作者在新華·知本讀書會(huì)第八十一期所作演講,刊發(fā)時(shí)經(jīng)作者修訂