開普勒、音樂和玻璃球游戲

馬慧元

一

行刑者帶著七十歲的凱瑟琳·開普勒參觀刑具:扎透身體的針,鉗子,烙鐵,等等,然后給她描述巫婆被活活燒死的情景。這是她被審判的第五年,加上之前的指控,已經(jīng)被折磨七年。凱瑟琳被關在冰冷潮濕的監(jiān)獄里,還一直被獄卒們勒索錢財,她堅持自己沒什么好認罪的。她是個瘦小的老婦,日日受失眠困擾,苦不堪言,戴著手銬仍然倔強:“你們把我的筋一根根抽出來,我也沒什么好招認的。”就因為給了鄰居女孩子一杯“藥酒”,她被告成女巫。“犯罪”過程有人信有人不信,但那沒關系。燒死女巫的傳統(tǒng),從巴比倫時代就有,而這是個女巫奇多的時代,當年村里就有六個女人因被告為女巫而被殺死,凱瑟琳的姨媽就是被當作巫婆燒死的。很多老太太因為一些人的道聽途說或者私怨被定成女巫,還沒上法庭就被私下殺死。

這是一六二○年九月。四十九歲的約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler,1571-1630)默默忍受煎熬,祈禱這一切都快過去。最近他不停地奔走,動用全部人脈向議員求助。母親跟他一樣是聰明人,可是沒受過教育,內(nèi)心的能量似乎都發(fā)泄在了古怪的行為上。不負責的父親早已離家出走,他除了打槍以外一技不知,參加了一場又一場的惡戰(zhàn)—這是三十年戰(zhàn)爭中的歐洲,是充滿仇恨和恐懼之地。這場審判僅僅是日常恐怖的一幕,參與迫害的都是周圍鄰里,毫不陌生。開普勒本人是“宮廷數(shù)學家”,別人奈何他不得,他的母親就沒有護身符了。凱瑟琳懂一些草藥,常給人看病。治好了的時候是英雄,治不好的時候人們就會來問罪,這些恩怨加上她有些毒舌,就遭到這樣的報復。

一五七一年,開普勒出生于德意志小鎮(zhèn)維爾代施塔特(Weil der Stadt)。六歲的時候,媽媽拉著他的手,帶他看了彗星。巧的是,之后改變他的人生也改變世界天文歷史的丹麥人第谷也看了那場“彗星秀”。對星空的興趣一直是開普勒生活的一部分。他從小在嚴格的教會學校長大,一直參加教堂合唱團,沉浸在學問和音樂中。那時的路德宗教會學校極為嚴格,十二歲的學生每天五點起床,拉丁語、修辭、音樂、算術排得滿滿的,其中的佼佼者以后有望成為神職人員。

長大之后,開普勒在學校里教數(shù)學。他遇到的女子芭芭拉之前已經(jīng)結婚兩次,還卷入一些丑聞,帶著一個小女兒,也帶了一小筆錢,甚至還有土地,對開普勒會有些幫助。經(jīng)歷了周折和反復,窮小子開普勒終于得到了她。芭芭拉其人表面上看充滿基督徒的美德,但私下里并不可愛,尤其對開普勒的世界毫無興趣,當然后人所知多為開普勒的一面之詞。后來,她疾病纏身、孤僻、心情不好。開普勒默默忍耐,還要花時間幫她管理土地。“我躲在一邊咬手指,盡量不跟她大吵。”

因為是路德宗教徒,開普勒在當?shù)氐摹疤熘鹘套诮谈母铩敝惺チ私處煹墓ぷ鳎驮谶@個最焦慮的時刻,天文學家第谷向他拋出橄欖枝,請他來做助手。兩人曾經(jīng)合作過,開普勒對數(shù)據(jù)的宏觀把握讓第谷印象很深。

丹麥貴族、天文學家(或者說當時的占星家)第谷是個大傳奇。在那個沒有天文望遠鏡的時代,他努力做出了最好的觀測,并且記錄得極為精確。他看星星之外的生活也很豐富,跟人決斗,劍砍額頭,鼻子削掉一塊竟然沒有感染致死—不然歐洲天文史不知會落得個什么形狀。鼻傷好了以后,他用金銀合金塑了一個假鼻子裝上,當然這是在重要場合,平時就用一個“平裝”—銅鼻子。假鼻子完全可以畫成肉色,但他故意不,光亮閃閃的鼻子正是“梟雄”的標志。又不愧為性情中人,他后來跟決斗的對手成了莫逆。

約翰內(nèi)斯·開普勒(Johannes Kepler,1571-1630)

話說開普勒接受了邀請,舉家搬到布拉格。性格、經(jīng)歷、身份完全不同的兩個人,就這樣開始了一場奇特、困難,但誰都離不開誰的合作。兩人都脾氣火爆,各有驕傲。開普勒幼時患過天花,視力很差,不善觀測(不過,他后來對光學和望遠鏡都做出了貢獻)。此外,他心性謹慎、暗含自卑,跟豪氣的第谷十分不搭,并且他很討厭第谷身邊那些常見于達官貴人周圍的奸佞之輩。可是第谷擁有的觀測能力和長期積累的數(shù)據(jù)也是開普勒沒有的。

在第谷這里,渴望拿到數(shù)據(jù)的開普勒只能被“賞”一點點。“他擁有最好的觀察力,只是不知道怎么用。”開普勒說。再加上開普勒主張日心說,而第谷有套自己的體系,建立于托勒密的地心說之上。此時還并沒有足夠的事實支持,兩人都從宗教角度站隊。爭吵自然是家常便飯。

在一場宴會上,據(jù)說第谷為了遵守禮儀,不在男爵之前離開,尿急也坐著不動,大約給憋壞了。再加上后來不禁飲食,各種劇痛、高燒、失眠接踵而至,終于死于尿道感染。第谷死后,開普勒終于將數(shù)據(jù)占為己有,手段正當與否大可討論,不過無疑是天文大幸。這段故事在后代被講得活靈活現(xiàn),有人寫出小說《神圣的陰謀》(Heavenly Intrigue),儼然一個天文界之《阿瑪?shù)聻跛埂罚_里埃利和莫扎特的陰謀論。也有人說第谷真心把數(shù)據(jù)交付給他。臨終之前,他反復念叨“不要讓我的心血白費”,指的就是托付數(shù)據(jù),也有人解讀為,第谷希望開普勒不要為了日心說而放棄他的模型。

這是一六○一年。現(xiàn)在開普勒要自謀出路。他終于被哈布斯堡王朝的神圣羅馬帝國皇帝魯?shù)婪蚨廊蚊鼮閷m廷數(shù)學家,或者說“宮廷占星家。萬幸,魯?shù)婪蚨肋€算重視科學。那時的科學包括煉金術、占星術以及許許多多后人已經(jīng)認不出的東西。

布拉格的宗教氛圍極濃,宮廷屬于天主教,但對新教比較寬容,同時兩方的爭斗從未停止。這是一個復雜、充滿病態(tài)人格和煉金狂熱的宮廷。魯?shù)婪蚣易逵芯癫∈罚约荷罟殴謽O端,最終跟兄弟刀兵相見。開普勒就在這樣的環(huán)境中小心翼翼生存。不久,三十年戰(zhàn)爭開始了,布拉格陷入混戰(zhàn),開普勒曾經(jīng)依賴的安寧環(huán)境化為烏有,他自己陷入深深的抑郁。在這段時間,開普勒還有兩個孩子夭亡,生活無法更加糟糕。第一次失去孩子,他錯誤地指責妻子,兩人的關系雪上加霜,妻子則整日哭泣,家庭一片絕望。在開普勒眼里,城中四處都是兇兆,他的日記中記載了一次次“血光”。這還不算,埋葬女兒的時候,他還被要求額外付一筆錢,就因為他是路德宗教徒。這又激發(fā)了他和反宗教改革勢力無休止的矛盾。

就在這時,奇跡出現(xiàn):“帕杜瓦數(shù)學家”伽利略又來信了!十三年前,開普勒把得意的大著《宇宙的神秘》送給了好幾位聞達,也包括一位當時尚默默無聞的帕杜瓦數(shù)學家伽利略。伽利略興奮地回復了長信,因為總算又遇到一位支持日心說的同仁。開普勒回了信,可是伽利略有些害怕被人發(fā)現(xiàn),就沒再回信,沉默持續(xù)了十三年。

此時的伽利略,已經(jīng)做出了當時最先進的天文望遠鏡,記錄了很多新發(fā)現(xiàn),也已經(jīng)成為那個樹敵無數(shù)的公眾人物伽利略。兩人又興奮地開始通信,彼此支持,雖然各種分歧仍然存在,比如伽利略是個實際的觀察者,而開普勒從來沒有放棄一套“宏大敘事”,總是堅信現(xiàn)象背后有“上帝的理由”。性格倨傲的伽利略贊美了他,但也有些害怕開普勒發(fā)現(xiàn)太多,對他的地位不利,并且伽利略當時也沒有接受橢圓軌道的結論。兩人的通信持續(xù)了一陣子,但一六一一年之后永久地中止了。此時,城中殺戮不斷,芭芭拉的病時好時壞,三個孩子也常常生病,開普勒焦頭爛額。不久,妻子病逝。

為躲避種種口舌,開普勒搬到了奧地利的林茨,也就是在這里,他再婚了;他被驅逐出路德宗教會;本文開頭所描述的,母親凱瑟琳的麻煩開始了。最終,手段用盡之后,又被拖延一段時間,凱瑟琳獲得了赦免。起訴她的人不甘心,要求她離開這個地方,永不露面。不久,凱瑟琳在異鄉(xiāng)去世。一樁“女巫”的公案,就這樣鑲嵌在天文學的敘事里。愚昧、仇恨、混亂、兇險……永遠是這個世界的一部分。

二

開普勒的終生都處在對貧困的恐懼之中。當時,貧困意味著離淪為奴隸只差一步。一方面為世俗生活牽腸掛肚,一方面無時無刻不在想著上帝所設計的星星的規(guī)律,他就一直過著這樣的雙面生活。在個人世界崩壞、家庭危機之中,他打起精神,去尋找對星體更精確的解釋。這個奇怪的力量或許就來自他一貫的人格,也來自堅定的信念:上帝不會無緣無故地觸發(fā)事件或者星體的存在,一切定有神的聲音。

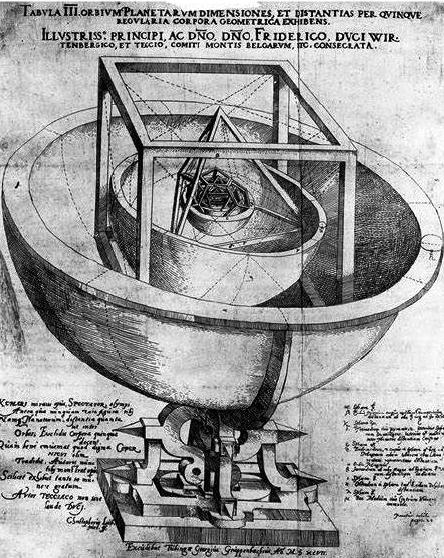

不僅執(zhí)念于宇宙和諧完美的必然,還認為宇宙的規(guī)律跟人腦的創(chuàng)造一定是吻合的,所以他相信星體、幾何、音樂等必有聯(lián)系。在尚無天文望遠鏡的當時,人們只知道六顆行星,水星、金星、地球、火星、木星和土星,開普勒也認為這是最終結果,而且定有終極原因。為此他設計了一個精致的模型,里面是幾個正多面體嵌套—球體內(nèi)切于四面體,四面體又外切一個球體,起因是他發(fā)現(xiàn)這兩個圓形的半徑比恰等于木星和土星環(huán)繞太陽的軌道半徑長度的比例。而幾何學已經(jīng)證明了,正多面體只有五種,那么這個多面體系列生成的內(nèi)切、外切圓就構建出六大行星的軌道。這是一五九五年,他只有二十四歲,還在當教師。這個結論看上去太妙了,這些幾何體和天體規(guī)律的秘密在向開普勒展開,他狂喜得眼淚都掉下來。后來,他還利用一次出訪的機會,請求大公讓金匠把這個嵌套幾何體給打造出來。可惜請的金匠手藝不夠,這個完美的金制宇宙模型不了了之。但它留在早期的大著《宇宙的神秘》(Mysterium Cosmographicum)中。

《宇宙的神秘》中的太陽系實體模型,1596

它很快就被證明是錯的。因為,第谷的數(shù)據(jù)怎么也對不上這六層行星的結構,尤其是火星軌道,離圓形極為接近,但就是差一點,十分煩惱。話說從亞里士多德開始,天文學家都相信行星的軌道是圓的,開普勒也不例外。數(shù)據(jù)對不上的時候,人們想出來各種疊加的圓軌道—當時因為無法解釋星球在某些時刻相對于地球向反方向運行,所以托勒密認為行星自有一個小圓軌道,一邊繞地球轉一邊沿著自己的小軌道轉,所以在地球上看,各個行星有不同的轉向。這種解釋的優(yōu)勢是,因為那個“小圓軌道”可以任意模擬,似乎總有一款能解釋數(shù)據(jù),缺點是越搞越復雜,各種圓形無窮疊加。而哥白尼的解釋是,各個行星圍繞太陽運轉,某些行星后移是因為跟地球有速度差。但哥白尼仍然堅信軌道是圓的,所以一樣陷入死胡同,日心說甚至不如地心說解釋得圓滿。開普勒相信軌道應該遵循簡單的原則,所以他雖然沒有真正想出行星之間的引力,但猜測它們可能是受力的,離太陽越遠受力越小。單是這個猜測已經(jīng)預示了之后牛頓定律的可能。但開普勒沒有好的數(shù)學工具(那要等到牛頓的時候),一切都是用原始的方法艱苦地算出來的。

一六○五年,開普勒終于得出結論,太陽處在一個橢圓形的兩個焦點之一,行星就在橢圓軌道上,而非各循另外的小圓軌道。這是第一定律。不久,“太陽和運動著的行星的連線在相等時間內(nèi)所掃過的面積相等”的第二定律(出自《新天文學》一書)也出來了。“十八個月前,第一道曙光擊中了我;三個月前,另一道晨光;幾天以前,陽光完完整整地揭示了世界。現(xiàn)在沒有什么能攔住我了,我現(xiàn)在活在隱秘的狂喜中……我偷走了埃及的金碗,為我的上帝裝飾帳篷。如果你原諒我,我會很歡喜;如果你不原諒,我也會活下去—我會擲骰子,會寫一本書,即使不為當下,也可以為未來……”開普勒在給一位恩師的信中這樣寫。

一六一八年,第三定律來臨。它揭示了行星和太陽之間的距離與運行周期之間的關系。開普勒因此能用第谷的數(shù)據(jù)預測金星、水星凌日(指某行星恰好在太陽和地球上的觀察點之間穿過)事件。不過在開普勒這里,天體還只是呈現(xiàn)出幾何特性,后世的牛頓才用萬有引力定律揭示了更深刻的秘密。“是開普勒的第三定律,而不是一只蘋果,引導牛頓發(fā)現(xiàn)了萬有引力定律。”NASA網(wǎng)站的開普勒頁這樣說。

《世界的和諧》(Harmonices Mundi)終于在一六二九年(開普勒去世前一年)出版,它包括了開普勒第三定律。而在討論它的第五章之前,有一整章貢獻給“算命”的占星學。這就是那個時代。

三

歐洲歷史上,“音樂天文學”早有傳統(tǒng),各個時代、各類占星家都有自己的理論,把行星安排成音階中的音符。柏拉圖寫過一本《蒂邁歐》(Timaeus),集綜合音樂、數(shù)學、哲學等學問大成。開普勒將之奉為圭臬,那個精巧的嵌套幾何體(所謂一系列多面體有個名字,“柏拉圖多面體”)就出于此念。對開普勒有大啟發(fā)的還有伽利略的父親伽利萊(Vincenzo Galilei,1520-1591)的書《關于古代音樂和近代音樂的對話》,其中談到古希臘數(shù)學家畢達哥拉斯的理論—人們知道和聲的弦長比有這樣的規(guī)則:八度之間是2∶1,五度之間是3∶2,大三度是5∶4,等等,這些較小、較基本的數(shù)字原本就在文化中寓意富厚,如果有機會跟“宇宙秘密”相聯(lián)系就更妙,跟開普勒所信的至簡之道不謀而合。

于是他根據(jù)當時已知的幾大行星和地球的距離,找到了它們各自和地球的“和弦”以及行星之間的“音程”。這是他的一個表格:

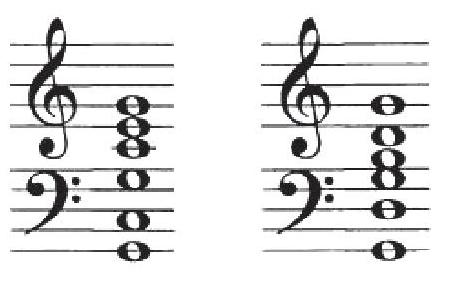

此外,開普勒還有過許多版本的“行星和弦”(The Music of the Heavens, by Bruce Stephenson),見于他多年來在托勒密的地心說和哥白尼的日心說之中不斷探索的筆記。比如這兩個(從上到下的音符依次代表水星、金星、地球、火星、木星和土星):

今人皆知這些理論的命運。

開普勒會失望透頂嗎?且慢,世間但凡有智性、有內(nèi)在組織的事物,總會體現(xiàn)出一些聯(lián)系甚至同構性,即便這些聯(lián)系暫時進入死胡同。那么首先看看,為什么太陽系行星沒有構成“音階”?先不說它們之間的距離是否符合音樂中的弦長比,只說距離本身—因為各行星之間距離很遠,雖然它們都繞著太陽旋轉,但它們之間的引力對軌道的作用,可以忽略不計,所以我們能這樣說:這些行星并沒有“音階”的關系。然而在二○一五年,比利時科學家發(fā)現(xiàn)了超冷紅矮星“Trappist 1”,之后又發(fā)現(xiàn)了七顆圍繞它的行星。因為彼此距離極近,它們在引力平衡的情況下,果然形成了跟引力直接相關的、固定的軌道半徑比,雖然不是音樂上的2∶1、 3∶2等,但它們是有理數(shù),所以可以算是一種和弦了!

我猜,開普勒泉下有知,不僅會大笑,多半還會接受現(xiàn)代人對音樂的理解:所謂五度、三度,也無非是人的文化生理構建,并非宇宙定律。對了,有人真的把“Trappist 1”的比例投射到音階上,寫出了音樂呢。

興德米特以開普勒為主人公創(chuàng)作的歌劇《世界的和諧》

二○○五年,德國音樂學家、鋼琴家布魯恩出版了一本書《世界的音樂秩序:開普勒,黑塞和興德米特》,講的是天文學家開普勒、現(xiàn)代作曲家興德米特以開普勒為主人公的歌劇《世界的和諧》和黑塞的小說《玻璃球游戲》,對這三人的選取頗為“腦洞大開”。這題材也是我感興趣的,所以跟隨她閱讀了不少相關資料。開普勒那么堅信一種“完整”,星體與音符一定能對應—即便對應關系完全錯了,這種完整也許沒錯。這就是本書的線索。

一九五一年,德國作曲家興德米特寫過一部以開普勒為內(nèi)涵的標題交響曲《世界的和諧》(Die Harmonie der Welt)。指揮大師富特文格勒大為贊賞,立刻把它收入自己的曲庫。全曲分為“機器音樂”“人的音樂”和“世界音樂”三部分,標題就來自中世紀學者波埃修斯(Boethius,477-524), 分別指器樂/聲樂、人的肉體和靈魂的和諧以及神創(chuàng)世界中的共鳴。

后來,交響曲擴充成五幕歌劇。興德米特跟開普勒一樣沉浸在數(shù)字、象征之中。比如劇中開普勒為自己的良心辯護的時候,不止一次,作曲家居然引用了一小段巴赫的《賦格的藝術》中最后的B-A-C-H主題—興德米特崇拜巴赫,在作品中暗指、引用巴赫是常事。劇中以開普勒的五個行星為人物,開普勒自己是地球,不得不繞著象征魯?shù)婪虻奶栟D,他的母親凱瑟琳是月亮。第一幕中,開普勒的生活是個雙主題的賦格,一是對星球不懈地追尋和計算,一是個人生活中不斷的焦慮和悲傷。作者布魯恩說,這好比開普勒第一定律中的兩個焦點。兩個焦點之間遙不可及,但它們撐起橢圓形軌道。

劇中的開普勒有這樣的墓志銘:“我丈量過天空,現(xiàn)在我將丈量大地的陰影。”他的身體把他束縛在大地、陰影和痛苦中,而他的思想屬于宇宙之中的永恒之光,屬于造物主的終極設計。布魯恩指出,歌劇中這樣的對位比比皆是,也根據(jù)開普勒的認識,有許多數(shù)字隱喻,連段落的長度比都有意思,比如贊美詩∶賦格∶帕

薩卡利亞∶混合∶帕薩卡利亞的長度是5∶8∶9∶3∶9,這正是巴赫甚喜的作曲手段,段落長度比成為隱秘的敘事。此外,5這個數(shù)字在畢達哥拉斯體系中是“無理”的,它常常跟喜怒無常的魯?shù)婪蚧实酆碗y以捉摸的開普勒母親相聯(lián)系。這正是開普勒被寫進音樂的要點之一:他畢生都思考行星軌道,也固執(zhí)地把軌道比例應用于音樂中的弦長數(shù)字比,雖然離譜,但這都是開普勒的一部分,沒有它就沒有開普勒執(zhí)信的和諧宇宙和最終被破解的密碼。劇中舞臺上的行兇、死亡之外,每個人物都是悲哀的,殘酷、野蠻或者荒唐,就連開普勒本人,也是充滿凡人弱點和錯誤的,不是嗎?

二十一世紀,倒有另一部關于開普勒的歌劇,這是菲利普·格拉斯作曲的《開普勒》,正好以開普勒的墓志銘“我丈量過天空,即將丈量大地的陰影”開場。格拉斯高度重復的音樂天然充滿儀式感,風霜凜凜。事關開普勒,總少不了幾何的隱喻,格拉斯的舞臺上,就懸掛著那個“柏拉圖多面體”,那個曾經(jīng)的,人心中的微縮宇宙。第二幕中,懸掛于舞臺中央的是一雙注視之眼,看星空的執(zhí)著之眼,地上的人在注視之下一片惶惶然,不知何從。

四

對現(xiàn)代讀者來說,《玻璃球游戲》可能是一部太慢、太多說教的書。盡管它也有對青春的吉光片羽的回顧,有對音樂幻想式的記錄。那個一直躲閃著的游戲規(guī)則沒有現(xiàn)身,據(jù)說是音樂、數(shù)學、歷史的完美結合,也是各種智性的終極綜合。玻璃球游戲聽上去野心勃勃,屬于精英中的精英,并且從不滿足,一輩子都在完善他們精妙的藝術。那么它的規(guī)則到底是什么呢?黑塞并沒有具體寫,只類比了一些現(xiàn)成的活動,比如下棋、記憶游戲,還有管風琴演奏—它作為樂器正是工程成就的結晶,也是一人演奏多聲部音樂的頂點。而管風琴音樂處在一個相對孤立的世界里,大約也和卡斯特拉有幾分契合。除此之外,天文學家、古典學家、學者、音樂學生都可以應用自己行業(yè)的規(guī)則來玩這個游戲,它可以從一個巴赫賦格開始,也可以從萊布尼茨的一個句子開始。它不再僅僅是娛樂,它成了知識分子們的一種“身份意識”……

照布魯恩的想法,卡斯特拉是哥白尼主義(Copernican)的一個隱喻。開普勒和克乃西特都有自己無休的叛逆和詰問,都回應各自的深厚傳統(tǒng)。開普勒眼前的高山是哥白尼,克乃西特的則是“游戲大師”Magister Ludi。卡斯特拉到底是個什么樣的世界呢?這是個二十三世紀的城堡,里面的人衣食無憂(開普勒該多么羨慕),它每年都有“玻璃球游戲大賽”,有美麗隆重(而無生氣)的慶典,不過它沒有女人,沒有婚姻,沒有現(xiàn)世的政治(但充滿微妙緊張的人事),連藝術上的創(chuàng)造自由都禁止,此外可以想象的是,其中的大部分人都缺乏熱情。而克乃西特冒天下大不韙,居然寫了詩!詩中有死亡、夢魘、哲學家,還有巴赫的托卡塔。“這在卡斯特拉的世界里,是最荒唐、最不可能、被嚴禁的事!”

看上去,它影影綽綽地暗示一些現(xiàn)代的機制:古典音樂、古典文化、某些學術圈,等等,各有其繭房之中的悲哀和保守,但也有其孤立中的輝煌和理想,有光榮的過去。然而在傳統(tǒng)文明高度成熟的今天,它面臨被破壞與困境。當年人類在辛苦掙扎中所獲的創(chuàng)造和靈感,已經(jīng)縮減成概念和規(guī)則。而卡斯特拉城堡中的靈與肉,只能交匯于克乃西特突然的死亡。他曾經(jīng)是其中的異數(shù),有叛逆、背離也有對它的贊美和奉獻。“我們不愿設想它們有朝一日終成遺跡。然而我們不得不想這個問題。”克乃西特說過。

克乃西特的智性生活也充滿辯論:“對一切人類精神創(chuàng)造成果之可疑性質,遠在他研究并洞悉人類歷史之前,便早早有了宇宙意識。”他也說過,如果整個世界就像卡斯特拉那樣,是個秩序完美的精英學校,該有多好,生命該有多純真美麗。他從作為一個聰明的學生開始,歷經(jīng)懷疑、求真、醒悟,到追求思想與自然的和諧—之后卻突然溺死。這是一本充滿冥想和音樂的書,也是充滿懷疑的書,所有的愛和信念都被審視。克乃西特自我辯論重重,實在無法原諒自己,更無法和解,索性拋棄地位,選擇一種“謙卑而誠實”的生活,可以更坦然地尋求兩個世界的和諧。“克乃西特作為成熟的歷史學家則必然能夠更加清楚地認識到,倘若沒有這種自私和本能的罪惡世界提供素材與活力也就不可能有什么歷史。”

歷史上,在宗教、科學、藝術、人文的邊緣中探求融合的人很多。萊布尼茨、黑格爾都算在內(nèi)。布魯恩這樣說。談到為什么把這三個人放到一起寫,她認為:開普勒執(zhí)著于上帝“單一”的律條,各種規(guī)律背后必有統(tǒng)一的原因;興德米特和黑塞都身處二十世紀的困惑和迷茫中,而黑塞特別刻意于從東方智慧中求“道”。書中的克乃西特在成為克乃西特之前,有過好幾次“轉世”,都與印度神靈有關,最后才成為“游戲大師”。眾所周知黑塞對印度文化、中國文化尤其是《易經(jīng)》《呂氏春秋》都頗有心得,雖然那是個“黑塞版”的解讀。最吸引他的,恐怕是東方文化中“天人合一”的思路。他暗示治療二十世紀“副刊文化”的藥方,就是讓靈魂和情緒重新耦合。

距離《玻璃球游戲》問世已經(jīng)半個多世紀,黑塞“向東方智慧尋答案”的想法,不知有多少共鳴,能承載多遠。而我能讀到的僅僅是:靈與肉一直互相磨損,不堪重負;但它們偶爾也會互相激發(fā),送人遠行。人類沉重的生活,一再踐行此道。

參考書目:

The Musical Order of the World Kepler; Hesse, Hindemith, by Siglind Bruhn, Pendragon Press, 2005;

Kepler's Witch: An Astronomer's Discovery of Cosmic Order Amid Religious War, Political Intrigue, and the Heresy Trial of His Mother, by James A. Connor, HarperOne, 2005;

The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy, by Bruce Stephenson, University of Princeton Press, 2016;

Heavenly Intrigue: Johannes Kepler, Tycho Brahe, and the Murder Behind One of History's Greatest Scientific Discoveries,by Joshua Gilder, Anne-Lee Gilder, Doubleday, 2004;

https://www.nasa.gov/kepler/education/johannes;

《玻璃球游戲》,[德]赫爾曼·黑塞著,張佩芬譯, 上海譯文出版社2012年版。