維綸與聚乙烯醇纖維的鑒別研究

文/易 姣

1 前言

聚乙烯醇纖維是上世紀(jì)50—60年代我國(guó)就開始研發(fā)和投產(chǎn)的一種纖維。最初我國(guó)大力發(fā)展聚乙烯醇纖維的目的在于利用其與棉花的相似性能,解決人民的穿衣問題。但是隨著服用性能更加優(yōu)越的滌綸、錦綸和腈綸的發(fā)展,聚乙烯醇纖維由于其抗皺性、尺寸穩(wěn)定性和可染性差的缺點(diǎn),逐漸在服用領(lǐng)域被淘汰。紡織品化學(xué)定量方法中聚乙烯醇纖維與其他纖維混紡產(chǎn)品的定量方法也一度被取消。但隨著科技發(fā)展,各種具有特殊功能如阻燃、高強(qiáng)高模、水溶性等的聚乙烯醇纖維相繼面世,可用作材料增強(qiáng)、包裝、服用輕薄面料、無捻毛巾等,用途十分廣泛,從而使其擁有了良好的發(fā)展前景。近年來,檢測(cè)機(jī)構(gòu)在檢測(cè)中遇見的聚乙烯醇纖維及其混紡產(chǎn)品也在逐年增多。

新版GB/T 4146.1—2020 《紡織品 化學(xué)纖維 第1部分:屬名》已于2020年10月21日發(fā)布,并在今年5月1日開始實(shí)施。與GB/T 4146.1—2009相比,新版標(biāo)準(zhǔn)變化之一為“將表1中4.21聚乙烯醇纖維分為縮醛化和未縮醛化兩類,將維綸調(diào)整為縮醛化的聚乙烯醇纖維的簡(jiǎn)稱”,即在2021年5月1日以后,不是所有的聚乙烯醇纖維都可以標(biāo)稱“維綸”。在新版標(biāo)準(zhǔn)明確指出只有縮醛化聚乙烯醇纖維才能被稱為“維綸”的情況下,考慮到部分商家和客戶的需求,如何鑒別區(qū)分縮醛化和未縮醛化的聚乙烯醇纖維,成為我們今后日常檢測(cè)中需要面對(duì)的問題。

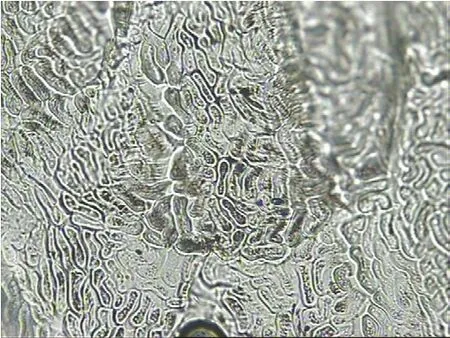

表1 維綸及聚乙烯醇纖維燃燒狀態(tài)的描述

下文中,筆者將通過燃燒法、顯微鏡法、溶解法、紅外光譜法、熔點(diǎn)法等纖維鑒別方法,對(duì)維綸(縮醛化聚乙烯醇纖維,這里主要指聚乙烯醇縮甲醛纖維)及聚乙烯醇纖維(未縮醛化聚乙烯醇纖維)的一系列特征和性能進(jìn)行比較,嘗試探索能夠鑒別兩種纖維的方法,以滿足商業(yè)貿(mào)易結(jié)算及市場(chǎng)監(jiān)督的檢測(cè)需求。

2 試驗(yàn)準(zhǔn)備

2.1 試劑

1mol/L次氯酸鈉、5%氫氧化鈉、15%鹽酸、20%鹽酸、40%硫酸、乙酸、65%硫氰酸鉀、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、四氫呋喃、苯酚、1,4-丁內(nèi)酯、二甲亞砜、二氯甲烷、環(huán)己酮、四氯化碳、乙酸乙酯、三級(jí)水。

2.2 儀器設(shè)備

顯微鏡、掃描電鏡、傅里葉變換紅外光譜儀、熔點(diǎn)儀、封閉電爐、酒精燈、鑷子、小燒杯等。

3 結(jié)果與分析

3.1 燃燒法

用鑷子夾持少量維綸或聚乙烯醇纖維試樣,觀察其在緩慢靠近火焰、在火焰中充分燃燒以及離開火焰時(shí)的燃燒狀態(tài),火焰熄滅時(shí)嗅聞其氣味,并在試樣冷卻后觀察殘留物狀態(tài),用手輕捻。維綸及聚乙烯醇纖維燃燒狀態(tài)的描述見表1。

由表1可以看出,維綸及聚乙烯醇纖維在燃燒特征上并沒有明顯的區(qū)別,使用燃燒法不能區(qū)分二者。

3.2 顯微鏡法

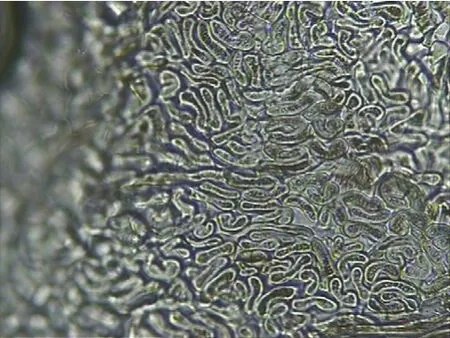

將適量纖維平鋪于載玻片,加上一滴透明介質(zhì)蓋上蓋玻片,放在生物顯微鏡載物臺(tái)上,在放大100~500倍下觀察纖維縱面形態(tài),制作切片后放于同樣條件下觀察其橫截面。橫截面是由哈氏切片器中裝入呈束纖維,切去外露部分,微微轉(zhuǎn)動(dòng)刻度螺絲,將微凸出平板的整齊纖維涂上火棉膠,待干燥后切片放于滴有液體石蠟的載玻片并蓋上蓋玻片制得。也可使用掃描電鏡觀察兩種纖維縱向及橫截面形態(tài)特征。維綸及聚乙烯醇纖維形態(tài)特征見圖1~圖6。

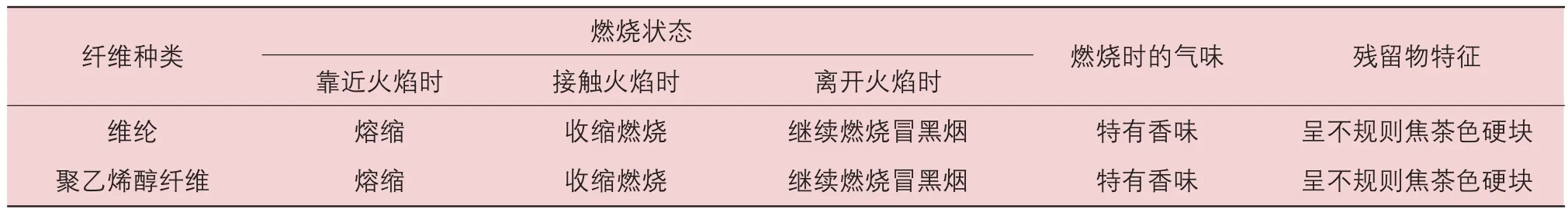

圖1 掃描電鏡下維綸縱面形態(tài)

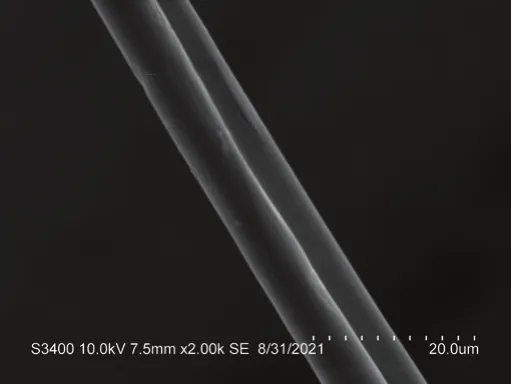

圖2 掃描電鏡下聚乙烯醇纖維縱面形態(tài)

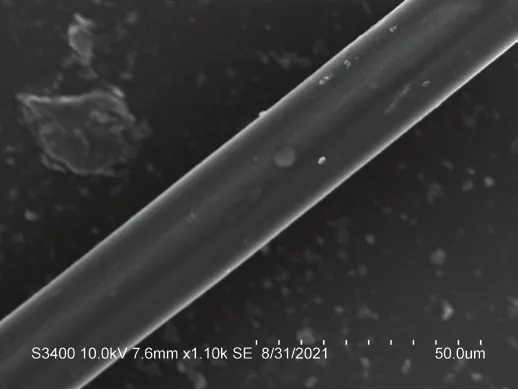

圖3 顯微鏡下維綸縱面形態(tài)

圖4 顯微鏡下聚乙烯醇纖維縱面形態(tài)

圖5 顯微鏡下維綸橫截面形態(tài)

圖6 顯微鏡下聚乙烯醇纖維橫截面形態(tài)

由圖1~圖6可以看出,維綸及聚乙烯醇纖維無論是在纖維縱面還是橫截面形態(tài)特征上都很相似,縱向均為扁平帶狀有溝槽,橫截面也均為腰子形或啞鈴形,且均具有皮芯結(jié)構(gòu)。兩者在纖維外觀上并無明顯的特征差異,單使用顯微鏡法不能從外觀特征上區(qū)分二者。

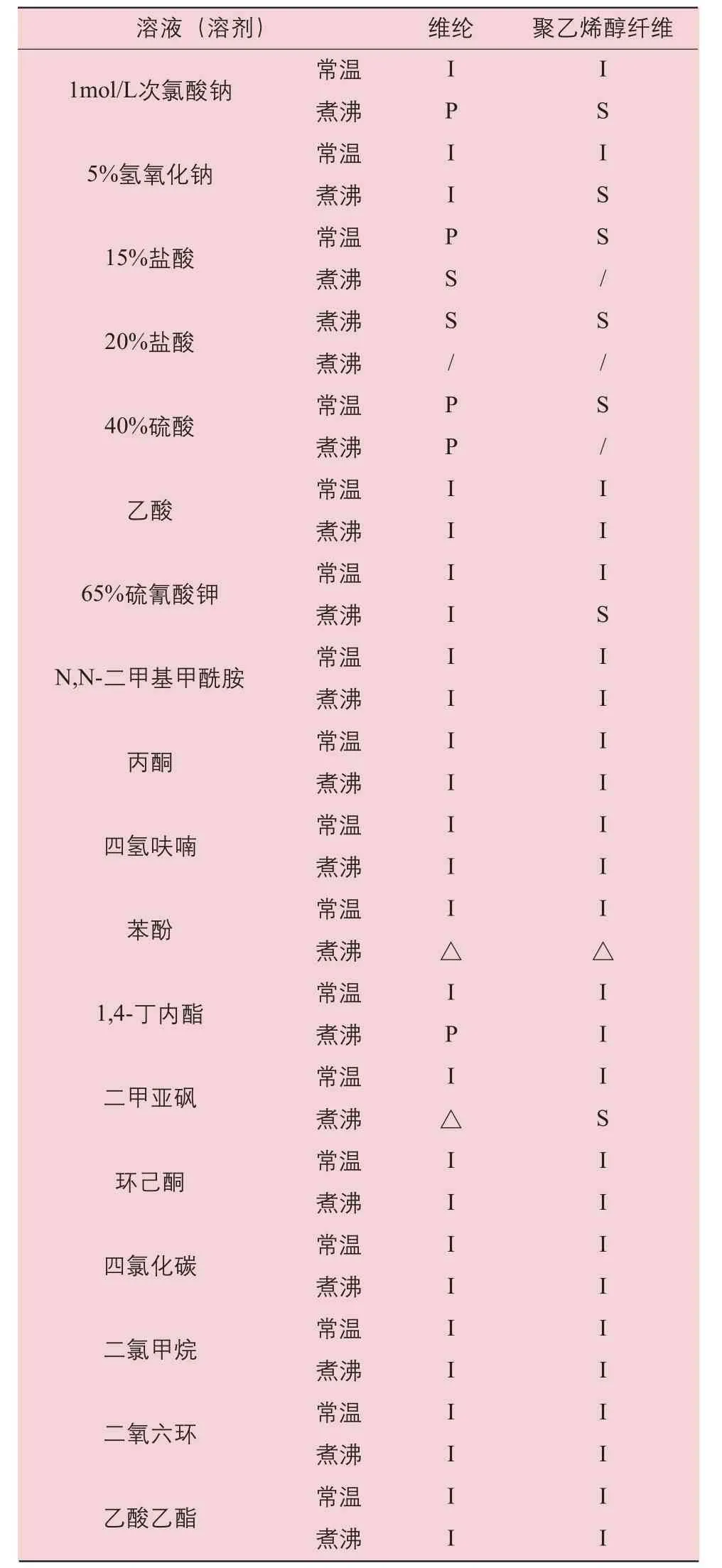

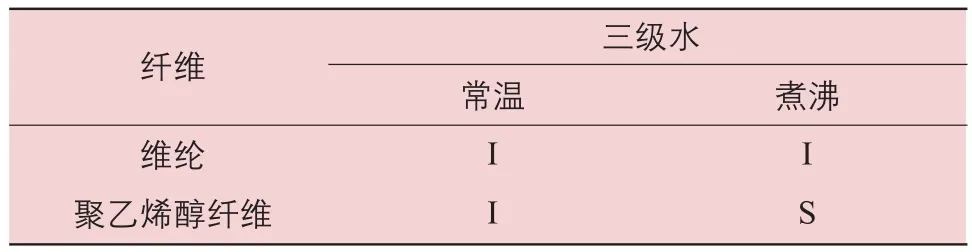

3.3 溶解法

將2.1中的試劑,分別倒入裝有維綸及聚乙烯醇纖維試樣的小燒杯中,觀察其在常溫和煮沸條件下是否溶解,兩種纖維的溶解性能見表2。另外,針對(duì)部分聚乙烯醇纖維具有水溶性,對(duì)維綸及聚乙烯醇纖維進(jìn)行水溶性能測(cè)試,結(jié)果見表3。

表2 維綸及聚乙烯醇纖維的溶解性能

表3 維綸及聚乙烯醇纖維的水溶性能

由表2可知,維綸及聚乙烯醇纖維常溫下易溶解于酸,不易溶于堿及有機(jī)試劑。常溫下聚乙烯醇纖維完全溶解于15%鹽酸及40%硫酸,維綸則為部分溶解;在煮沸的1mol/L次氯酸鈉、5%氫氧化鈉及65%硫氰酸鉀中維綸不溶解,聚乙烯醇纖維完全溶解,可能是由于其水溶性導(dǎo)致。另外由表3可以看出,維綸不溶于任何溫度下的水,但聚乙烯醇纖維在沸水中全部溶解。二者在溶解性能上有所差異,常溫下使用15%鹽酸及40%硫酸試溶以及用水沸煮可以對(duì)維綸和聚乙烯醇纖維進(jìn)行區(qū)分。

3.4 紅外光譜法

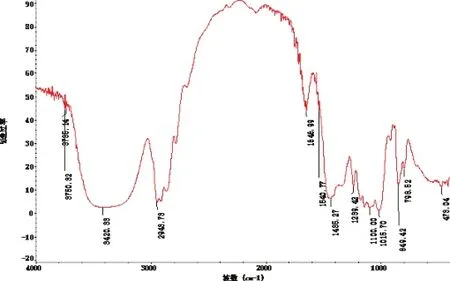

采用FZ/T 01057.2—2012《紡織纖維鑒別試驗(yàn)方法 第8部分:紅外光譜法》中溴化鉀壓片法制得兩種纖維的透明樣片,放置于紅外光譜儀的樣品架上,啟動(dòng)掃描程序,記錄4000cm-1~400cm-1范圍內(nèi)的紅外吸收譜圖。維綸及聚乙烯醇纖維的紅外光譜圖見圖7、圖8。

圖7 維綸的紅外光譜圖

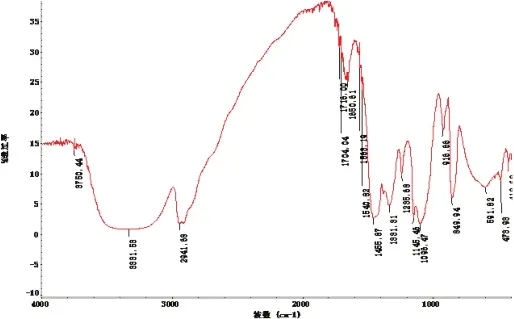

圖8 聚乙烯醇纖維的紅外光譜圖

由圖7可以看到維綸(聚乙烯醇縮甲醛)是以1250cm-1-1000cm-1之間的5個(gè)強(qiáng)吸收帶為特征的,這是由1.3-二氧雜環(huán)己烷結(jié)構(gòu)的伸縮振動(dòng)產(chǎn)生。在3420cm-1左右的吸收是由于乙烯醇結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的。

由圖8可以看出,聚乙烯醇纖維是以3331cm-1、1096cm-1及1145cm-1左右的吸收帶為特征,其中3331cm-1、1096cm-1是由于二級(jí)羥基的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的。1145cm-1左右的吸收帶屬于結(jié)晶相吸收帶。

通過二者不同的特征吸收帶,可以較為明顯地區(qū)分二者,但是該鑒別方法在維綸或聚乙烯醇纖維與其他纖維混紡的情況下并不適用。

3.5 熔點(diǎn)法

采用FZ/T 01057.2—2009《紡織纖維鑒別試驗(yàn)方法 第2部分:燃燒法》中試驗(yàn)方法,使用顯微熔點(diǎn)儀測(cè)得維綸及聚乙烯醇纖維的熔點(diǎn)均在225℃~240℃范圍內(nèi),所以熔點(diǎn)法并不能區(qū)分該兩種纖維。

4 結(jié)論

由以上試驗(yàn)及結(jié)果分析可以看出:

(1)維綸和聚乙烯醇纖維在燃燒特征、纖維外觀及熔點(diǎn)上均較為相似,并不能用燃燒法、顯微鏡觀察法及熔點(diǎn)法區(qū)分二者。要達(dá)到區(qū)分和準(zhǔn)確鑒別維綸和聚乙烯醇纖維的目的,需要利用兩種纖維的溶解性能及紅外光譜特征差異。

聚乙烯醇纖維在沸水中完全溶解,而維綸不溶解;聚乙烯醇纖維常溫下在15%鹽酸、40%硫酸中完全溶解,而維綸是部分溶解。

維綸具有在1250cm-1~1000cm-1之間的5個(gè)強(qiáng)吸收帶的紅外光譜特征,而聚乙烯醇纖維則不具備該特征。

(2)由上述結(jié)論可以得出維綸和聚乙烯醇纖維的系統(tǒng)鑒別程序。

單組分試樣時(shí),可以通過溶解法及紅外光譜法對(duì)該試樣是否為維綸或聚乙烯醇纖維進(jìn)行鑒別。

試樣為維綸或聚乙烯醇纖維與其他纖維混紡的產(chǎn)品時(shí),則應(yīng)該在用燃燒法、顯微鏡法和熔點(diǎn)法先判斷出存在維綸或聚乙烯醇纖維后,用三級(jí)水沸煮試樣,在顯微鏡下觀察目標(biāo)纖維是有剩余,在大致確定該纖維種類后,再通過顯微鏡下滴加15%鹽酸、40%硫酸,觀察其溶解性來進(jìn)一步確定該纖維的種類。