醫療眾籌慈善訴求的信息表達對個體捐贈的影響

張 星,陳梓榆,肖 泉

1 武漢紡織大學 管理學院, 武漢 430200

2 江西財經大學 信息管理學院,南昌 330032

引言

醫療眾籌借助互聯網為大量經濟困難的患者提供了經濟支持,受到人們的歡迎,參與人數、籌集資金數和知名度等不斷增長。醫療眾籌平臺雖然表現亮眼,但是依然面臨著不少籌款項目不能完成既定目標、醫療救助資金短缺等問題。醫療眾籌主要通過求助者的慈善訴求描述個體的患病經歷和經濟困難情況,以吸引人們進行捐贈。因此,慈善訴求信息成為捐贈者主要的決策依據。已有對眾籌訴求的研究主要集中在回報型眾籌的訴求,很少考慮醫療眾籌慈善訴求。對回報型眾籌訴求的研究也主要關注訴求信息的內容特征[1],較少考察訴求信息的表達方式。根據信息加工理論,信息接收者在認知多種形式的信息時,不僅受到決策內容的影響,還受到信息表達方式的影響[2]。因此,如何更好地進行醫療眾籌慈善訴求的信息表達以提高捐贈者的捐贈意愿,成為學術界不可忽視的問題。

醫療眾籌的慈善訴求信息不僅包括文字,也常伴隨著生動的圖片。其他類型的眾籌訴求的情感主要偏積極或中性,而醫療眾籌慈善訴求的文字和圖片采用積極和消極的表達均很常見。對慈善捐贈的已有研究表明,采用不同的信息框架(得益或損失)對文字進行陳述會導致信息接收者對被描述對象產生不同的決策判斷[3]。除文字外,圖片展示的求助者不同的面部表情(積極或消極)也可能喚起捐贈者的不同情緒。然而,已有慈善捐贈領域的研究對使用何種信息框架和何種面部表情更能促使捐贈者進行捐贈存在不一致的結果。由于身患疾病的求助者獲得(失去)救治的機會所帶來的收益(損失)往往比一般的慈善捐贈項目更大,因此有必要重新審視醫療眾籌領域中訴求信息表達的效應。更為重要的是,已有研究主要關注信息表達對捐贈意愿的直接作用,未能厘清信息表達對捐贈意愿的內在作用路徑。

因此,本研究使用刺激- 機體- 反應(S-O-R)模型,通過組間實驗研究醫療眾籌慈善訴求的信息表達對個體捐贈的影響機制。本研究發現,醫療眾籌的慈善訴求采用不同的信息框架和求助者面部表情對捐贈者的捐贈意愿的直接作用均無顯著差異,但這些信息表達方式對捐贈者的利他和利己兩類心理動機有顯著不同的效應,并且這兩類動機均能帶來捐贈意愿的提升。本研究通過梳理醫療眾籌捐贈的刺激(信息表達) - 機體(利他和利己動機) - 反應(捐贈意愿)的心理機制,表明不同的信息表達對捐贈者的利他和利己兩類捐贈動機的刺激有所不同,從而給捐贈者的捐贈意愿帶來不一樣的影響。研究結果加深了人們對醫療眾籌慈善訴求的信息表達和捐贈動機的認識,通過驗證捐贈動機的中介作用厘清信息表達對捐贈意愿的影響路徑。

1 相關研究評述

1.1 慈善眾籌和醫療眾籌

傳統的慈善籌款活動往往是由大型慈善機構組織,吸引人們捐贈并完成慈善組織的目標。近年來出現了多種借助互聯網平臺的新興眾籌模式[4],如回報型眾籌、債權型眾籌、股權型眾籌和捐贈型眾籌等[5]。慈善眾籌是一種基于捐贈的眾籌模式,它是互聯網環境下形成的慈善籌款的新興業態和必然產物。醫療眾籌是慈善眾籌的一種,指利用互聯網向捐贈者籌集資金,用于支付醫療保健和醫療相關費用的做法[6]。設立和管理醫療眾籌項目的人可以是捐款的預期受助者,也可以是代表受助者進行管理活動的朋友或家庭成員。新興的電子健康應用對于公眾的醫療保健具有顯著作用[7],醫療眾籌作為近年來熱門的健康應用,能為受助者帶來實質性的利益,使他們能夠獲得所需的醫療服務,避免因接受醫療服務造成經濟困難甚至是“醫療破產”[6]。

盡管醫療眾籌項目能為受助者帶來明顯的好處,但對醫療眾籌的相關研究依然不足[8]。已有研究關注醫療眾籌中的道德問題、資金分配問題、隱私問題以及醫療眾籌對醫療服務和個體財務的影響[9],缺乏對影響醫療眾籌成功相關因素的研究。盡管有不少學者從捐贈者因素[10]、求助者因素[11]、眾籌平臺因素[12]、眾籌項目因素[13]和外部環境因素[14]等多個方面對如何促使眾籌項目成功進行研究,并識別了一些影響因素,但這些因素較少考慮醫療眾籌情景的特殊性。與其他商業類型的眾籌項目不同,醫療眾籌項目面對的是關系他人生死的問題,其訴求的內容特征和捐贈者的捐贈動機可能不同于其他商業類型的眾籌,需要進一步研究。

醫療眾籌從本質上可以被視為是一種捐贈行為,因此可以從慈善捐贈領域的研究中尋求對醫療眾籌捐贈的解釋。但是相對于傳統的募捐方式,醫療眾籌呈現出一些新的特點。①在傳統慈善捐贈中,由于資源不足、需要精力和經驗,個體很難發起籌款活動。而醫療眾籌平臺充當聯絡點,使捐贈者與求助者相匹配[8],每位求助者都能通過個性化的慈善訴求展現困境,吸引捐贈者瀏覽并做出捐贈決策,這突顯了慈善訴求說服力的重要性。②傳統的慈善籌款活動往往限于特定的社會群體和地理區域[15],而醫療眾籌減少了資金籌款中的離線時空限制,比傳統慈善籌款活動擁有了更多的參與人群,捐贈者通過網絡向更多的陌生求助者進行捐贈。這種捐贈行為具有更高程度的匿名性和主動性,以及更低程度獲得回報的可能性,這對基于互惠動機的捐贈解釋提出了挑戰[16]。③醫療眾籌的遠程捐贈和匿名捐贈等特點降低了捐贈者相較于傳統捐贈情景面對面交互過程中對社交形象的關切,這意味著對已有研究從捐贈者社交形象動機進行的解釋在醫療眾籌情景下的適用性產生質疑[16]。這些醫療眾籌的新情景特點表明,不能簡單套用慈善捐贈領域的研究結果解釋醫療眾籌中的捐贈行為。特別是醫療眾籌慈善訴求作為互聯網情景下捐贈決策的主要依據,需要進一步關注。同時,傳統募捐的動機不一定能有效解釋醫療眾籌中的捐贈行為,因此有必要對捐贈動機進行重新審視。

1.2 醫療眾籌的訴求和信息表達

由于眾籌項目發起人試圖用令人信服的故事說服潛在的捐贈者,因此項目的訴求對潛在支持者理解該項目非常重要[17]。醫療眾籌項目通常由求助者自行撰寫慈善訴求,描述自身所遭遇的疾病和經濟困境,使捐贈者了解捐贈決策所需信息。已有研究試圖探索眾籌訴求的特征,以提高眾籌項目的成功率。但是,大部分研究都集中于回報類眾籌。BI et al.[18]在研究回報型眾籌訴求內容時發現,訴求字數和視頻數量對用戶眾籌決策有正向影響;ALLISON et al.[19]認為回報類眾籌項目中展現的創業者教育背景、創業經驗以及產品的質量和有用性都對眾籌成功有顯著影響。在有限的慈善眾籌研究中,MAJUMDAR et al.[20]對貧困者的食物捐贈訴求進行詞頻分析,發現求助者在訴求中越多地強調與金錢和女性身份相關的詞匯,越容易獲得捐贈。研究者還發現訴求的文本長度和是否包含圖片也對眾籌結果有顯著影響。GLEASURE et al.[16]也認為慈善訴求的長度、圖片數量和視頻數量對籌款金額有正向影響。

已有研究主要集中于訴求內容對眾籌項目成功的重要性上,忽視了訴求的信息表達的作用。對同一訴求內容,既能用積極的方式表達,也能用消極的方式表達,通過不同的信息表達方式給信息決策者帶來不同的影響。醫療眾籌的訴求不僅包含文字,也包含求助者身份認證、醫療費用清單和求助者面部表情等圖片。已有的慈善眾籌研究中僅有少量研究探索貧困慈善訴求文字中的負向情感,并發現其對捐贈金額沒有顯著影響[20]。而對于訴求中的圖片,僅僅考察圖片存在與否[20]和圖片的數量[16]對捐贈的影響。PAIVIO et al.[21]的雙重編碼理論強調,在信息的存儲、加工和利用過程中,非語言的信息加工過程十分重要。由于圖片可以在個體的記憶中實現語言和意象雙重編碼,相對于只能產生語言編碼的文字,形成了圖片優勢效應[22]。營銷學的研究也認為圖片呈現能給消費者帶來勸說效應[22],圖文結合的材料比純文字材料更能激發消費者互動行為[23]。此外,一些對文本刺激和圖片刺激進行比較的研究也表明圖片刺激能引起更明顯的情感效價[24]。因此,本研究同時考察訴求中的文本和圖片的正向情感表達和負向情感表達在醫療眾籌中的作用。本研究采用信息框架研究醫療眾籌慈善訴求文本的信息表達和作用,對于訴求中的圖片,本研究主要關注表達求助者不同情感狀態的面部表情。

1.3 信息框架和求助者面部表情

1.3.1 信息框架

TVERSKY et al.[25]提出信息框架,根據文本內容強調的側重點不同,將信息框架分為得益框架和損失框架。得益框架強調執行某項行為獲得的收益,例如,如果得到你的捐款,她就有可能得到手術治療并存活下來。損失框架與之相反,強調沒有執行某項行為可能造成的損失,例如,如果你不向她捐款,她沒錢治療就可能去世。

由于采用了不同的語言策略,信息框架對個體的判斷決策有較大的影響[26]。因此,信息框架廣泛應用于網絡口碑、營銷廣告和健康行為等領域[27-28]。回顧已有研究,關于哪種信息框架對個體意愿更有說服力一直沒有定論[29]。一些研究表明,損失框架比得益框架更具說服力,CHOI et al.[30]認為被試人員看到損失框架(營養不良有害)比得益框架(適當營養有益)能吸引更多的捐款;MEYEROWITZ et al.[31]的研究發現被負面框架警告乳房疾病風險的女性比被用正面框架強調乳房檢查收益的女性更愿意接受乳房疾病檢查。另外一些學者的研究結果與之相反,認為得益框架在慈善領域對個體的說服力更強[32]。一項研究表明得益框架表述的信息比損失框架對器官捐贈態度更為有利[33]。朱翊敏[34]也認為,企業資助慈善事業來營銷自身品牌的廣告采用得益框架進行陳述時,消費者的購買意愿更為強烈。

根據已有研究結果,很難就慈善訴求中使用哪種類型的信息框架提出明確建議。因此,一些學者嘗試引入新的變量研究信息框架效應發生的邊界條件,并識別出一些調節變量,如圖片效價[35]、時間框架[35]、證據類別[29]和潛在捐贈者的特征[36]等。CAO[36]認為,個體的易感性調節了信息框架的效應。隨著參與者對不捐贈帶來消極后果的易感性增加,損失框架的信息比得益框架的信息更能提升捐贈意愿。CHANG et al.[35]認為表情圖片的效價能增加信息框架的效應,即當表情圖片的效價與文字信息框架一致時,尤其是圖片和文字都是負向呈現時可以促進捐贈,未來研究應該探索不同慈善情景是否會調節信息框架的效應,特別是呼吁學者將結果推廣到其他慈善領域和非營利領域,如患有嚴重疾病的患者以及環境保護、科學和藝術領域的弱勢群體。

1.3.2 求助者面部表情

廣告領域研究中有一句廣為流傳的話:一圖勝千言[35]。THORNTON et al.[37]在20 世紀90 年代提出有圖片的募捐比沒有圖片的募捐能獲得更多捐款。之后的慈善捐贈研究不再僅局限于圖片的有無,學者們開始研究圖片的數目、色彩和呈現方式等。對圖片中人物表情的研究受到越來越多的關注,因為表情是人與人之間一種特殊的非語言情感溝通渠道,比文本信息能傳遞更生動豐富的信息。另外,表情可以承載文本不易表達的人類復雜的情緒,并影響個體的行為或者意愿。

慈善捐贈相關研究表明,非盈利組織常將帶有求助者表情的圖片作為慈善項目介紹的一部分,以吸引更多人參與捐贈。然而,選取何種求助者面部表情圖片作為慈善廣告更能促進捐款這一問題引發了學者的爭論[38]。SMALL et al.[39]的研究認為,在針對兒童的慈善捐贈中,使用消極表情的兒童圖片比積極表情的兒童圖片更容易吸引捐款。與該研究矛盾的是,ISEN et al.[40]認為看到消極圖片的人貢獻少于沒有看到相同圖片的人。也有學者認為使用積極表情的非洲兒童圖片比使用消極表情的圖片能得到更多的捐贈[41]。由于尚不清楚求助者不同的面部表情對慈善捐贈的作用結論不一致的原因,一些學者引入調節變量來解釋這個問題。CAO et al.[38]認為,參與慈善活動的心理卷入度調節了面部表情與捐贈意愿的關系,即當潛在捐贈者的心理卷入度較低時,悲傷的表情比快樂的表情更能提升捐贈意愿,而心理卷入度較高時結果與之相反。

由上述討論可知,在慈善捐贈領域已有不少關于信息框架和面部表情對個體捐贈的影響研究,但很少有人嘗試在醫療眾籌背景下探討其作用。本研究在醫療眾籌情景下重新審視訴求信息框架和表情的效應,并探索信息框架和表情對捐贈意愿作用的心理機制。主要原因有:①在實際的醫療眾籌項目訴求中使用不同的信息框架和表情都很常見,研究信息框架和面部表情對捐贈意愿的影響具有實際意義。②越來越多的證據表明,信息表達的框架效應不穩定,它的發生與情景密切相關[42]。與其他類型的眾籌和慈善捐贈不同,醫療眾籌的捐助對象是患有重大疾病的特殊群體,捐贈者面對的是改變他人生死的決策問題。人們對生死問題做決策的期望水平往往比其他保護財產等決策問題更高[42]。已有慈善捐贈中對文本的信息框架和面部表情的效應的研究結果不一定適用于醫療眾籌情景。③盡管有一些學者嘗試從調節變量擴展人們對信息表達影響捐贈意愿的作用條件的認識,但依然未能從影響路徑上解釋信息表達如何作用于捐贈意愿。因此,需要探索信息框架和求助者面部表情如何對捐贈意愿產生作用的心理機制。

1.4 醫療眾籌中的捐贈動機

MEHRABIAN et al.[43]提出的S-O-R 模型表明個體的行為并不是一種被動的直接從刺激到反應的過程,而是個體主動獲取外部刺激,經過一系列的內在心理活動,再對刺激產生行為反應的動態過程。近年的研究發現人們的許多線上反應也遵循刺激- 機體-反應這一動態過程[44]。本研究認為醫療眾籌的信息表達對捐贈意愿的影響也遵循這一路徑,即把醫療眾籌項目內容的信息表達看作對潛在捐贈者的外部刺激,而這種外部刺激是通過引發潛在捐贈者的動機促使個體產生捐贈意愿。因此,本研究將慈善訴求的信息框架和求助者面部表情作為刺激因素,捐贈動機作為機體因素,捐贈意愿作為反應因素,研究醫療眾籌慈善訴求的信息表達對捐贈意愿的刺激-機體- 反應的心理機制。下面對捐贈動機的相關研究進行闡述。

進行慈善捐贈的動機很復雜,有時令人困惑[45],學者們對幫助他人這一行為是否存在純粹的利他動機進行討論。當代心理學中有一種觀點認為基于行為主義和心理分析的動機理論可以對任何看似出于利他動機的行為進行利己主義解釋,即個體的所有親社會行為,無論外表多么高尚,最終目標總是某種形式的自我利益。也有另一種觀點認為人類有能力以無私的動機行事,這被稱為利他主義,這種動機不能簡單化為使自己受益的動機。當最終目標是增加自己的福利時,親社會動機是利己動機;當最終目標是增加他人的福利時,親社會動機是利他動機[45]。BATSON[46]對此進行了舉例,例如,開車時發現路邊有一個受傷的女人,如果為了避免自己感到內疚而有所幫助,動機就是利己的;如果為了減輕她的痛苦而采取了行動,動機就是利他的。在已有的慈善領域研究中,常常將慈善捐贈的動機分為利他動機和利己動機[45]。本研究也采用這種分類,將醫療眾籌中的捐贈動機分為利他動機和利己動機。

利他主義在慈善眾籌研究中被確定為個體捐款的主要動機[47]。FEHR et al.[48]將利他主義定義為個體不是為了自己而是為了他人的直接利益而做出的無私行為。在醫療眾籌情景中,捐贈者獻出自己的愛心幫助身患疾病的人們獲得治療的機會,以減輕疾病給他們帶來的身體和心理上的痛苦,這是出于利他主義的目的。醫療眾籌慈善訴求中采用正向的信息表達展示捐贈行為給求助者帶來的積極后果,這能激發潛在捐贈者的利他主義,并最終促進捐贈意愿的提升。因此,本研究將利他主義作為研究利他動機的變量,并考察其對信息表達與捐贈意愿的中介作用。

在回報型眾籌中對利己動機的研究較為廣泛,投資者可以從回報型眾籌項目中獲得股權和實物等物質回報[49]。而醫療眾籌往往不會給予捐贈者物質回報,因此尋求物質回報的利己動機不再適用于醫療眾籌。同時,由于醫療眾籌常常是匿名捐贈給不認識的人,因此傳統慈善研究中捐贈者關注的社交形象和互惠等利己動機也不能成為醫療眾籌捐贈的驅動力。BATSON[46]認為個體會因他人困境而產生負向情緒反應,并做出有利于減輕這種情緒反應的行為;KUGLER et al.[50]將內疚定義為個體承認自己違反與個體相關的道德標準和社會標準的焦慮感。相對于羞恥感這類涉及回避傾向的負向情緒,內疚涉及進取傾向并可以激發修復行為,包括道歉、供認和親社會行為[51]。因此,內疚感在慈善領域常被視為一種引起親社會行為發生的利己動機[52]。在醫療眾籌情景中,訴求中采用負向的信息表達展示求助者的不幸遭遇,可以引起潛在捐贈者的內疚感,并提升捐贈意愿。因此,本研究選擇將內疚感作為研究個體利己動機的變量,并考察其對信息表達與捐贈意愿的中介作用。

2 理論分析和研究假設

2.1 利他動機:利他主義

在慈善捐贈領域研究中,利他主義常被用來解釋人們捐贈的原因[53]。SHELLEY et al.[54]研究發現利他主義可以解釋一些捐贈者的慈善捐贈行為,捐贈者面對需要幫助的個體,認為自己有義務去幫助需要幫助的人。即使需要付出一些代價,捐贈者也將采取行動幫助他人[16]。

除了純粹的利他主義,還有一種出于自尊的利他主義將慈善捐贈中的利他行為歸因于捐贈者的自尊心提高[16]。當他人的利益得到保障時,捐贈者的內心產生積極情緒和心理滿足[55]。雖然這使利他動機看似是利己主義的產物,但這種論點混淆了兩種不同形式的心理享樂主義[46]。強心理享樂主義認為獲得個體愉悅始終是人類行動的目標,這否定了利他主義的存在,但是這種享樂主義遭受許多反例的質疑[46]。弱心理享樂主義則認為目標的實現總是能帶來快樂。如果捐贈獲得的愉悅和滿足不是最終目標,而僅僅是行動的結果,動機依然是利他的[46]。因此,利他主義動機更高的潛在捐贈者在瀏覽醫療眾籌項目時,更容易對自己可以改善求助者的狀況產生信心,并選擇捐贈以減輕求助者的經濟壓力和心理負擔。因此,本研究提出假設。

H1個體的利他主義正向影響個體的捐贈意愿。

2.2 利己動機:內疚感

喚起個體內疚感是慈善營銷的常用手段,慈善機構經常在慈善廣告中利用內疚感刺激捐贈者行為。個體被喚起內疚感后,其心理上感知到痛苦。根據消極狀態釋放模型和情緒管理理論,個體有采取行動緩解痛苦的傾向,即個體內在動機迫使機體立刻做出反應以緩解這種不適感[56]。內疚感讓人們產生自我評價并激勵人們做正確的事,避免做錯事[51]。因此,許多研究表明內疚感促使人們提供幫助和補償等一系列的親社會行為[57],以最大程度降低對他人痛苦的認同[58]。醫療眾籌的潛在捐贈者在了解到求助者的苦難時會引起他們在情感上的內疚,并認為自己有責任去幫助這些陷于苦難的求助者,以緩解內疚感給他們帶來的不適和痛苦。因此,本研究提出假設。

H2個體的內疚感正向影響個體的捐贈意愿。

2.3 信息框架和求助者面部表情

根據慈善影響理論,捐贈者希望能感受到自己對求助者起到了獨特的作用和影響[59]。得益框架可以讓潛在捐贈者看到幫助他人的積極后果,增加了對幫助行為重要性的感知。當個體因為改善他人的處境或服務于公共利益而付出時,就會發生純粹的利他主義[16]。此外,正向情感與親社會行為可以形成正回饋回路,即親社會行為可以促進個體產生積極情感和情緒,而這些正向的感覺吸引捐贈者注意他人的需求,從而更可能發生親社會行為[60]。得益框架展示的親社會行為的預期結果給捐贈人帶來積極的心理,提高他們的自尊心[46]和道德認同[61],喚起他們出于自尊的利他主義。

相比之下,損失框架側重于向潛在捐贈者傳達求助者得不到足夠資金支持的消極結果。捐贈者不能從損失框架感知到對他人福利的改善,也難以體會達成捐贈目標的成就感。在醫療眾籌項目中,求助者如果用得益框架來描述自己面對疾病的信心和治愈效果,會更容易讓潛在捐贈者看到捐贈的好處,從而刺激他們的利他主義。因此,本研究提出假設。

H3得益框架比損失框架能正向激發個體更高的利他主義。

一般而言,積極的面部表情包含樂觀、積極等情緒。一個快樂的人的圖片向捐贈者傳遞了積極的情緒,并給予他們保持這種積極情緒的機會[35]。更重要的是,一張幸福的受益人圖片突出顯示了捐贈可以產生的積極影響[38],積極的面部表情暗示著在不久的將來能解除困境的希望。在醫療眾籌中,潛在捐贈者可以從求助者積極的面部表情感受到他被治愈的希望,從而做出幫助行為。此外,積極的求助者形象能增加潛在捐贈者的自豪感和成就感[38],提升出于自尊的利他主義。相對應的,消極的表情傳遞著負向信息,可能使潛在的捐贈者覺得求助者面臨的問題太嚴重,即便犧牲自己一部分金錢去幫助求助者也難以改善其面臨的困境[35]。因此,本研究提出假設。

H4求助者積極的面部表情比消極的面部表情能激發個體更高的利他主義。

當人們認為某個事件與自身相關,但自己對于該事件的思考、感受和行為違反道德秩序或是與自己的身份目標不一致時,他們可能會感到內疚[51]。損失框架著重描述事物的負面,強調了不執行某種行為的負向后果[62]。與得益框架相比,損失框架強調負向的后果和不作為的風險。捐贈者看到求助者的困境加重時可能產生內疚感。尤其當個體感覺自己比其他人處境或其他方面更好時,更容易產生內疚感[63]。醫療眾籌慈善訴求使用損失框架強調求助者的不幸遭遇和對未來生活的擔憂,能讓潛在捐贈者感受到深陷困境的求助者與他們的鮮明對比,更容易激發他們的內疚感。因此,本研究提出假設。

H5損失框架比得益框架能激發個體更高的內疚感。

根據原始情緒傳染理論,人們傾向于自動模仿他人的情緒表達[38]。SMALL et al.[39]對慈善廣告的研究表明,被試看到悲傷的面部表情也會感到悲傷。已有關于慈善廣告有效性的眾多研究一再證實了消極的圖像比中性或積極的圖像更能喚醒個體的消極情緒[64]。在醫療眾籌中,相對于求助者積極的面部表情,潛在捐贈者可能因求助者消極的面部表情感受到他的傷心、緊張和擔憂,從而產生更強烈的內疚感。此外,與損失框架類似,求助者消極的面部表情可以直觀且快速地向潛在捐贈者展示求助者情況的嚴重性和需求的迫切程度[65],而求助者積極的面部表情則不能有效地顯現出求助者的窘迫境地。醫療眾籌的潛在捐贈者也可能從消極表情中感知到自身與求助者之間境況的差異,而進一步加強自身的內疚感。因此,本研究提出假設。

H6求助者消極的面部表情比積極的面部表情能激發個體更高的內疚感。

個體在處理信息過程中的加工流暢性會影響其對信息的感知,這是因為信息對信息接收方的影響不僅取決于信息內容,還取決于信息接受方處理信息的難易程度[66]。與文本內容一致的圖像能夠提高人們對信息的注意力和處理能力[35]。此外,根據情緒一致性理論,當個體處于某種情緒狀態時將傾向于選擇和加工與該種情緒一致的信息[67]。因此,當得益框架與求助者積極的面部表情結合時,求助者積極的面部表情不僅能吸引捐贈者的注意力[68],還能在視覺層面上放大并突出得益框架表達的積極性[69],增強潛在捐贈者對他人的幫助行為重要性的感知。與之相反,損失框架與求助者消極的面部表情組合時,將強化潛在捐贈者對求助者面臨的嚴重情況以及負向情緒的感知,同時更為直觀地顯現出潛在捐贈者認知自身情況與求助者困境的差距,從而更能刺激個體產生內疚感。因此,本研究提出假設。

H7得益框架與積極的面部表情的組合比其他組合方式更能激發個體更高的利他主義。

H8損失框架與消極的面部表情的組合比其他組合方式更能激發個體更高的內疚感。

根據上述假設,本研究提出研究模型,見圖1。

圖1 研究模型Figure 1 Research Model

3 研究方法

3.1 實驗材料和變量操控

本研究設計了信息框架(得益框架和損失框架)與求助者面部表情(積極和消極)的2×2 組間實驗用于驗證假設。被試需要瀏覽一個模擬醫療眾籌項目訴求展示頁面,并回答對該項目的捐贈意愿,在模擬頁面中展示使用得益框架或損失框架描述的項目慈善訴求和一張求助者積極表情或消極表情的面部表情圖片。為了增加實驗材料的真實性,研究人員仿照中國幾家大型的醫療眾籌網站的界面設計搭建實驗所需的醫療眾籌項目展示頁面。2019 年1 月國家癌癥中心發布的中國惡性腫瘤流行情況分析數據顯示,惡性腫瘤死亡率占居民全部死因的23.91%[70]。同時,惡性腫瘤是中國保險監督管理委員會規定的25種重大疾病之首。因此,將實驗材料中求助人所患的疾病虛構為惡性腫瘤。此外,已有研究表明籌款時間和目標金額均會刺激捐贈行為[71],因此實驗頁面去掉項目籌集目標金額大小和項目發起時間。

3.1.1 信息框架的操控

信息框架分為得益框架和損失框架,在模擬的實驗頁面中,采用文字描述方式對項目慈善訴求進行操控。

(1)在實驗材料中對醫療眾籌項目慈善訴求的得益框架陳述如下:

經醫院確診,本人患有惡性腫瘤,治療費用總共需要20 萬元。妻子工作是家中唯一經濟來源,微薄的收入僅勉強夠一家人的溫飽開支,實在無力負擔高昂的費用。

如果您能獻出一份愛心,幫助我湊足治療費用,我就能得到有效治療,我的病情也會好轉,擺脫因惡性細胞擴散導致全身疼痛的病痛折磨。懇請熱心人士能向我伸出援助之手,讓我有繼續活下去的勇氣。

(2)在實驗材料中對醫療眾籌項目慈善訴求的損失框架陳述如下:

經醫院確診,本人患有惡性腫瘤,治療費用總共需要20 萬元。妻子工作是家中唯一經濟來源,微薄的收入僅勉強夠一家人的溫飽開支,實在無力負擔高昂的費用。

如果沒有您的愛心捐贈,我們就不能湊足治療費用,我也不能得到有效地治療,我的病情可能會不斷加重,我也將繼續忍受因惡性細胞擴散導致全身疼痛的病痛折磨。懇請熱心人士能向我伸出援助之手,否則我就沒有活下去的勇氣了。

3.1.2 求助者面部表情圖片的操控

為了獲取實驗材料所需的圖片,研究人員前往湖北省宜昌市某綜合醫院拍攝患者圖片。研究人員向患者們解釋了實驗目的和圖片用途,最終4 位患者同意配合研究人員拍攝含有消極面部表情和積極面部表情的圖片,同一位患者拍攝消極面部表情和積極面部表情兩張圖片。已有研究表明圖片比文字帶來的干擾因素更多,如外貌、服裝和吸引力等[64],這些因素都可能獨立地或者疊加混合地影響捐贈者的行為決策。因此,研究人員與患者溝通后,實際拍攝時控制同一位患者的兩張圖片內患者的背景、姿勢、服裝等沒有任何差異,即兩張圖片只存在面部表情差異。最終選擇4 張積極表情的圖片和4 張消極表情的圖片作為研究求助者面部表情的實驗材料,這8 張圖片由兩位女性患者和兩位男性患者提供。為了控制實驗圖片中人物性別對被試的干擾,控制每組中瀏覽女性圖片和男性圖片的被試數量相同。圖2 給出實驗材料的兩個示例,左側頁面為求助者展現的積極面部表情,右側頁面為求助者展現的消極面部表情。為保護患者隱私,對圖2 中的患者圖片進行模糊化處理。

圖2 實驗材料示例Figure 2 Examples of Experimental Materials

3.2 實驗過程

本研究的實驗時間為2019 年9 月16 日至10 月2 日,歷時17 天,在湖北省某大學隨機招募150 名本科生和研究生參與實驗。本研究選擇學生作為被試的原因是學生比其他社會群體更容易招募,且具有較好的服從性,有益于實驗室實驗的正常進行。由于醫療眾籌項目主要通過微博和微信等互聯網應用進行擴散,社交媒體用戶成為捐贈主體。而2020 年《第45 次中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,中國網民群體中學生用戶最多,占比為26.9%[72]。極光大數據發布的報告也顯示,截至2019 年2 月底,新浪微博25 歲以下的用戶占微博用戶的57.4%[73]。因此,從年齡分布上看,學生是互聯網和社交媒體的重要用戶群體,也是醫療眾籌的潛在捐贈者。

在實驗開始前,詢問被試是否了解醫療眾籌項目并要求被試寫下至少3 家醫療眾籌平臺,其中2 人未寫出,4 人寫成了其他電子商務平臺,余下144 名被試在學校機房參與正式實驗。正式實驗過程如下:①將被試隨機分到4 個實驗組,每組人數為36 人,每人分配一臺電腦使用;②請被試在各自的電腦上瀏覽醫療眾籌項目的實驗材料,每組被試瀏覽材料的文字描述信息框架和求助人面部表情不同,之后填寫研究變量的測量問卷;③請被試填寫人口統計學變量的題項。為了保證被試在瀏覽醫療眾籌項目頁面時不受電子設備差異的干擾,所有被試使用機房的臺式電腦參與實驗。同時,為了防止被試通過相互交流猜測實驗目的,研究人員將被試按組別劃分并控制實驗現場秩序,確保被試之間不會交流問卷題目和查看其他組的眾籌項目頁面。

3.3 量表設計

本研究的因變量為捐贈意愿,自變量為信息框架和求助者面部表情,中介變量為利他主義和內疚感。此外,在研究面部表情的效應時,人物外貌的吸引力可能對研究結果有影響,本研究將圖片中求助者外貌的吸引力作為控制變量,稱之為求助者吸引力。

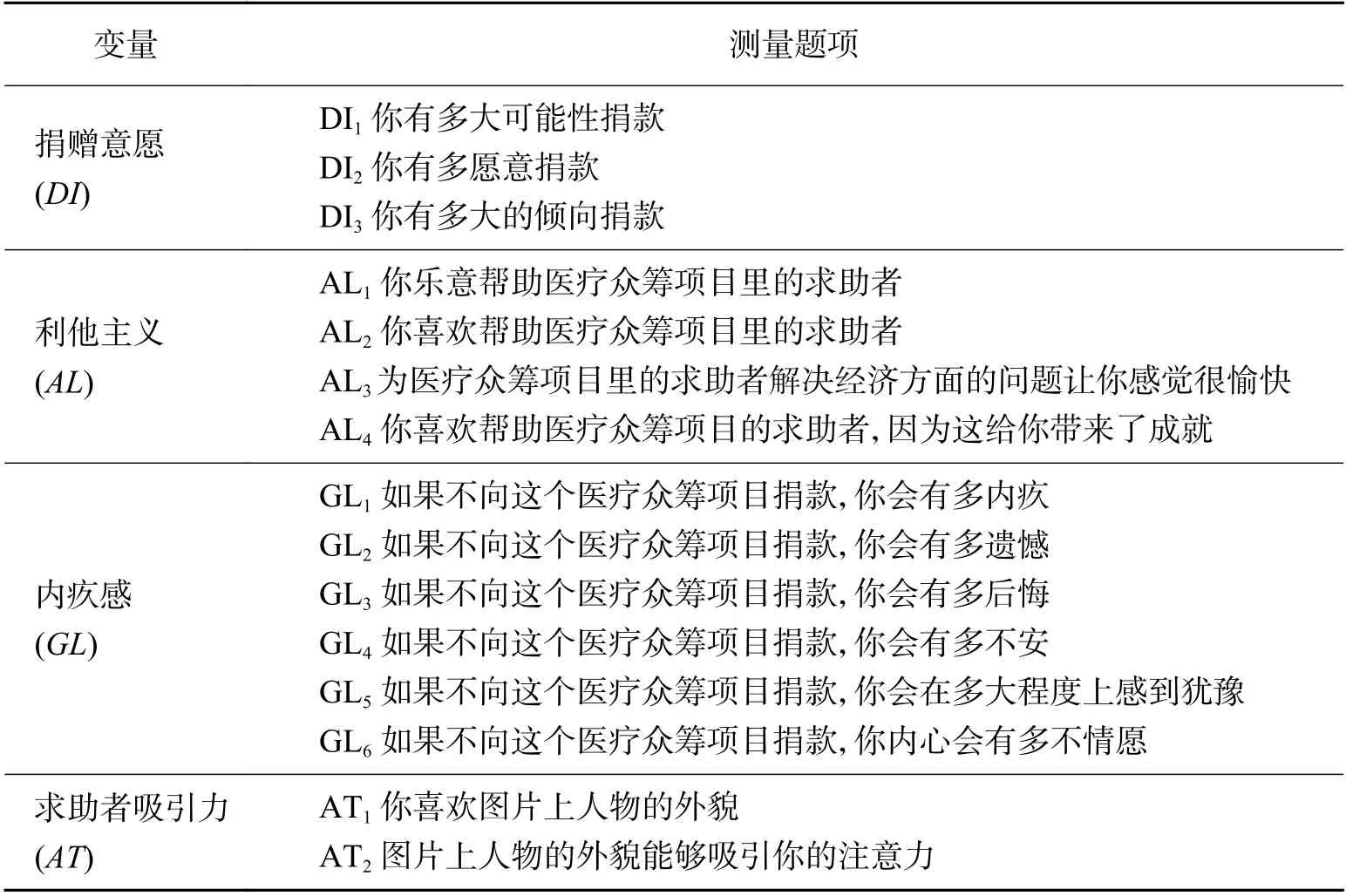

本研究用分組的實驗材料操控自變量,其他變量均采用Likert 7 點評分法進行測量,1 為非常不同意,7 為非常同意。具體而言,采用WHITE et al.[74]研究中的捐贈意愿量表測量捐贈意愿,共3 個題項。采用LEE-WINGATE et al.[75]研究中的內疚感量表測量內疚感,共6 個題項。采用CHANG et al.[76]研究中的利他主義量表測量利他主義,共4 個題項。采用BARELDS et al.[77]研究中的吸引力量表測量求助者吸引力,共2個題項。本研究對原始量表進行適應性修改后,將量表翻譯成中文,再反向翻譯后與原量表對比,確保中英文版本的一致性。表1 給出變量的測量題項。

表1 變量測量題項Table 1 Measuring Items of Variables

4 數據分析

4.1 實驗對象背景分析

被試來自13 個不同的專業,代表了不同的背景。被試中女性69 人,占47.917%;男性75 人,占52.083%。被試的平均年齡為22.861 歲。將被試分到4 個實驗組參與實驗,被試性別的F= 0.027,p> 0.100;年齡分布的F= 0.025,p> 0.100。說明4 個組別中被試的性別和年齡分布沒有顯著差異。對瀏覽男性表情圖片和瀏覽女性表情圖片的被試在回答利他主義、內疚感和捐贈意愿的評分進行t 檢驗,結果表明,瀏覽不同性別人物表情的被試,對于利他主義的評分,t=- 0.074,p> 0.100;對于內疚感的評分,t= - 0.231,p>0.100;對于捐贈意愿的評分,t= 1.268,p> 0.100。被試對3 個變量的評分沒有顯著性差異。

4.2 操控性檢驗

為檢驗本實驗中求助者面部表情的操控有效性,使用題項“你覺得圖片中的人物表情積極程度有多大?”對被試進行測試。經方差分析,積極面部表情組的均值為4.958,消極面部表情組的均值為2.635,F=43.820,p< 0.001,被試認為積極組的情緒比消極組更積極。

為檢驗眾籌項目文本信息框架的操控有效性,使用題項“你認為這段話主要是在敘述得不到捐贈的情況”對被試進行測試。經方差分析,損失框架組的均值為6.375,得益框架組的均值為2.375,F= 91.897,p< 0.001。相對于得益框架,被試認為損失框架的訴求是在敘述得不到捐贈的情況。因此,本實驗對信息框架的操控成功。

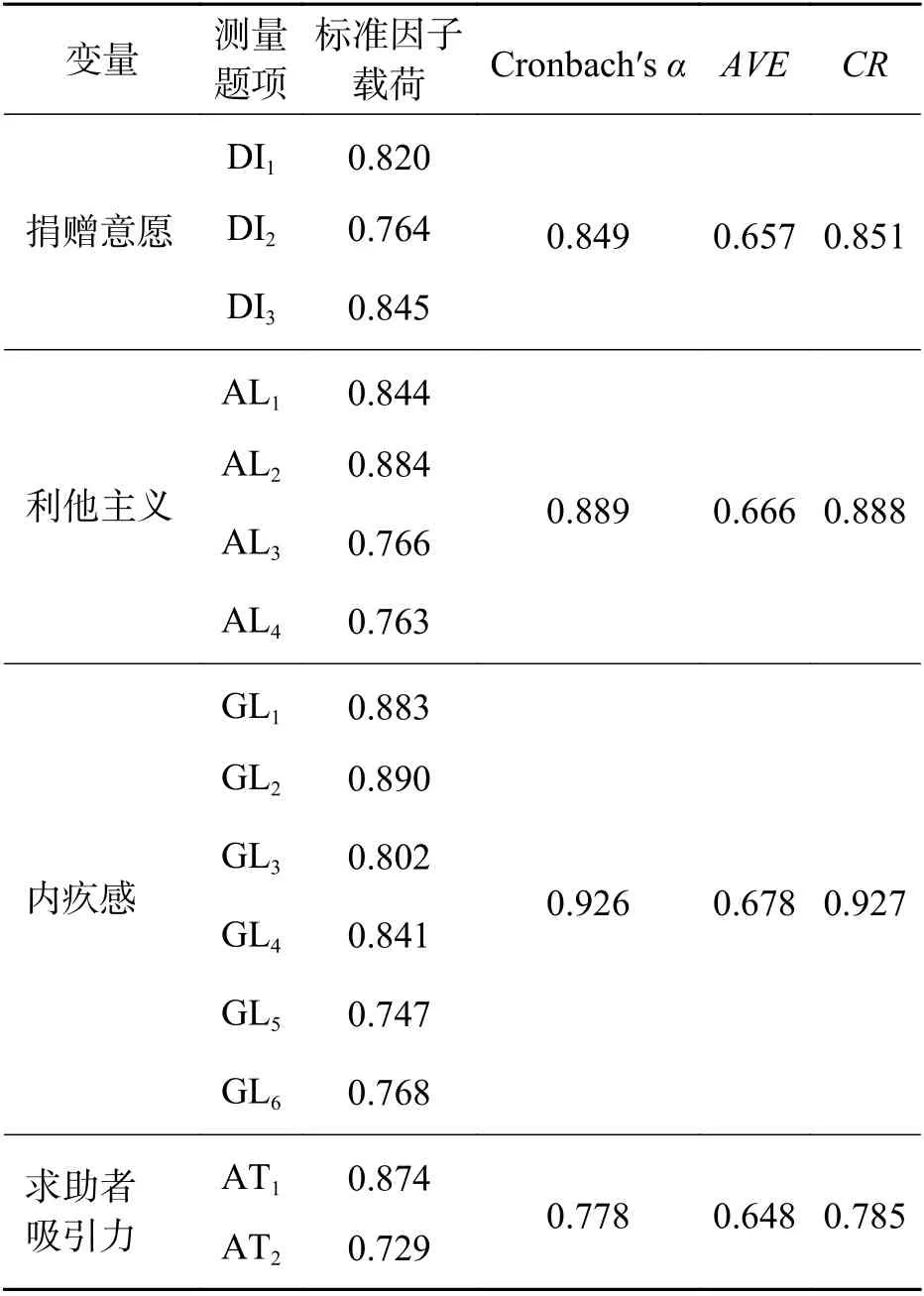

4.3 信度和效度分析

使用Spss 24.0 對收集的問卷數據進行信度分析,各潛變量的Cronbach′sα值均大于0.700,表明本實驗所用量表具有較高的信度水平。為進一步檢驗量表的可靠性,采用Amos 22.0 進行驗證性因子分析,表2給出驗證性因子分析對潛變量信度和效度檢驗的結果,各個測量題項的標準因子載荷均大于0.700,AVE值均大于0.500,CR均大于0.700,表明所用量表效度較好。

表2 信度和效度檢驗結果Table 2 Test Results for Reliability and Validity

4.4 利他主義和內疚感對捐贈意愿的影響

以捐贈意愿為因變量,以利他主義和內疚感為自變量,使用Amos 22.0 檢驗H1和H2。檢驗結果表明,利 他 主 義 的β= 0.453,p< 0.001;內 疚 感 的β= 0.423,p< 0.001;利他主義和內疚感對捐贈意愿均有顯著影響,R2= 0.435。H1和H2得到驗證。

4.5 信息表達對捐贈意愿的影響

以捐贈意愿為因變量,以信息框架和求助者面部表情為自變量,求助者吸引力和求助者的性別為協變量進行協方差分析。結果表明,損失框架組的均值為4.830,得益框架組的均值為4.650,F= 1.630,p>0.100,信息框架在捐贈意愿上沒有顯著性差異。積極面部表情組的均值為4.730,消極面部表情組的均值為4.760,F= 1.919,p> 0.100,求助者面部表情在捐贈意愿上沒有顯著性差異。同時,本研究探討信息框架與面部表情的交互對捐贈意愿的影響,F= 0.016,p> 0.100,表明兩者在捐贈意愿上沒有顯著的交互效應。

4.6 信息表達對動機的影響

(1)以利他主義為因變量時,檢驗結果表明,損失框架組的均值為3.972,得益框架組的均值為4.375,F=6.559,p< 0.050,信息框架對利他主義存在顯著的影響,即得益框架比損失框架更能引起個體的利他主義,H3得到驗證。積極面部表情組的均值為4.549,消極面部表情組的均值為3.799,F= 11.587,p< 0.001,求助者面部表情對利他主義也存在顯著的影響,即求助者積極面部表情比消極面部表情更能激發個體的利他主義,H4得到驗證。然而,信息框架與求助者面部表情的交互對利他主義沒有顯著影響,F= 2.213,p> 0.100,H7未得到驗證。

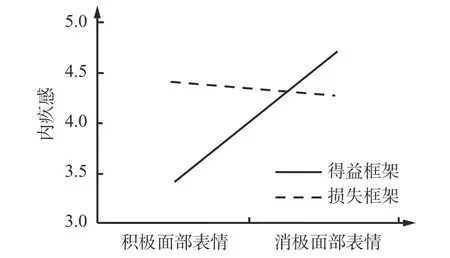

(2)以內疚感為因變量時,檢驗結果表明,損失框架組的均值為4.352,得益框架組的均值為4.060,F=3.678,p= 0.057,信息框架對內疚感存在邊際顯著的影響。損失框架組的內疚感高于得益框架組,得益框架組與損失框架組之間存在邊際顯著性差異,H5得到驗證。消極面部表情組的均值為4.500,積極面部表情組的均值為3.912,F= 20.238,p< 0.001,求助者面部表情對內疚感也存在顯著的影響,即求助者消極面部表情比積極面部表情更能激發個體內疚感,H6得到驗證。

此外,求助者面部表情與信息框架的交互對內疚感有顯著影響,F= 15.729,p< 0.001。為了直觀展現求助者面部表情與信息框架對內疚感的交互效應,圖3 給出不同求助者面部表情與信息框架匹配對內疚感的評分均值統計結果。本研究還進行了t 檢驗,求助者面部表情為積極的情況下,損失框架的內疚感高于得益框架的內疚感,M得益= 3.417,M損失= 4.407,t= - 4.193,p< 0.001。求助者面部表情為消極的情況下,得益框架的內疚感高于損失框架的內疚感,M得益=4.704,M損失= 4.296,t= 1.814,p< 0.010。即信息框架與面部表情不一致時,對內疚感的效應更高。因此,H8未得到驗證。

圖3 求助者面部表情與 信息框架對內疚感的交互效應Figure 3 Interaction Effects of Beneficiary′s Facial Expression and Message Framing on Guilt

4.7 中介效應分析

為了進一步探析醫療眾籌慈善訴求的信息框架和求助者面部表情對捐贈意愿的影響機制,使用Spss 的Process 程序檢驗中介效應。借鑒HAYES[78]的研究,進行5 000 重復抽樣并設置置信區間為95%,對利他主義和內疚感進行中介效應檢驗,分析結果見表3。利他主義在信息框架與捐贈意愿之間發揮中介效應,95%置信區間為[0.026,0.241],不包含0;利他主義在面部表情與捐贈意愿之間也發揮中介效應,95%置信區間為[0.058,0.308],不包含0;內疚感在面部表情與捐贈意愿之間發揮中介效應,95%置信區間為[- 0.402,- 0.101],不包含0;但內疚感在信息框架與捐贈意愿之間沒有發揮中介效應,95%置信區間為[- 0.234,0.011],包含0。

表3 中介效應分析結果Table 3 Analysis Results of Mediation Effects

5 結論

5.1 研究結果

本研究聚焦于醫療眾籌項目中的信息表達對捐贈意愿的影響,通過使用S-O-R 模型和動機理論,探索信息框架和求助者面部表情對捐贈意愿的內在作用機制,得到以下結果。

(1)醫療眾籌慈善訴求的得益框架和損失框架對捐贈意愿的直接作用并無顯著差異。該結果與CHOI et al.[30]和CHANG et al.[35]在其他類型的慈善捐贈中認為損失框架效應更大的結果不一致。同樣,求助者的積極或消極的面部表情對捐贈意愿的直接作用也無顯著差異。本研究與已有研究結果不一致,可能是因為不同情景的決策問題的結構差異導致框架效應的變化[42]。醫療眾籌的目的是救治他人生命,無論是用文字和圖片正向表述挽救生命的預期收益,還是負向表述不作為導致他人生命喪失的后果,都能讓潛在捐贈者感受到捐贈行為的重要性,對捐贈意愿產生同樣的影響。該結果回應了CHANG et al.[35]提出在不同慈善情景中去探索框架效應的呼吁。

(2)正向的信息表達,包括得益框架和求助者積極面部表情,能刺激個體的利他主義,利他主義在信息框架與捐贈意愿之間發揮中介效應。與慈善影響理論的解釋一致[59],當文本或圖片信息以一種積極的方式表達時,潛在捐贈者能感受到求助者被幫助后的積極結果,這種積極的情緒誘發個體利他動機,從而做出利他行為。此外,負向的信息表達,包括損失框架和求助者消極面部表情,能喚起個體的內疚感,但內疚感只在求助者面部表情與捐贈意愿之間發揮中介效應,而在文本的信息框架與捐贈意愿之間的中介效應不顯著。可能的原因是,BREHM[79]的心理反應理論認為,如果人們的自由意識受到威脅,人們將嘗試恢復這種自由。相對求助者悲傷的圖片而言,用信息框架描述的訴求文本更容易對潛在捐贈者產生對捐贈的明確要求。對即使已經激發了內疚感的潛在捐贈者而言,這種對操控的反抗將導致恢復行動自由感的愿望,并可能抵觸捐贈。因此,在醫療眾籌慈善訴求的信息框架中,應減少使用諸如“應該捐款”“必須捐款”“否則”等緊張性和強迫性的語言,以免導致潛在捐贈者將捐贈請求視為操控性并產生消極偏見。

(3)當信息框架與求助者面部表情表達的情緒不一致時,潛在捐贈者的內疚感程度更高。出現這一情況可能是信息框架與求助者面部表情不一致加重了潛在捐贈者的認知失調,引發他們更高的內疚感。認知失調理論可以為內疚感的形成提供理論解釋[80]。由于內疚感被定義為違反人的規范、價值觀或內在標準,因此很容易看出內疚感與認知失調之間的聯系[80]。在圖片與文本信息情感不一致的情況下,潛在捐贈者既能感知求助者深陷困境的痛苦,又能感受到他們渴望戰勝疾病的樂觀情緒,這兩種對立的情緒加強了潛在捐贈者的認知失調,更容易讓他們將求助者未來的不幸后果與自己的不作為相聯系,形成更強的內疚感。此外,信息框架與求助者面部表情的交互對捐贈意愿沒有影響,這與CHANG et al.[35]認為的圖片與信息框架情感一致對捐贈意愿影響更強的結果不一致。可能的原因有兩點,一方面,視覺形象會壓倒觀眾,導致他們產生道德推脫或麻木[81],如文本和圖片均為負向情感的求助信息可能導致個體的同情心崩潰;另一方面,情感一致的文本和圖片疊加更容易讓潛在捐贈者認為信息發布者在操控他們的情感,不會提高他們的捐贈意愿。

5.2 理論啟示

①本研究加深了人們對醫療眾籌情景下捐贈動機的理解。已有對慈善捐贈或眾籌領域的研究較多考慮互惠、聲望和物質回報等利己動機,本研究認為這些動機的解釋力不適用于醫療眾籌的情景,因而從利他主義和內疚感探索醫療眾籌捐贈的利他和利己動機,并實證證明了它們對捐贈意愿的顯著影響。②本研究探討信息表達對捐贈意愿的內在作用機制。已有慈善領域的研究在信息框架和求助者表情這兩種信息表達對捐贈意愿的影響上有不一致的結論,但對不一致的原因依然解釋不足,主要嘗試利用調節變量確定信息表達框架效應的邊界和作用條件。本研究在醫療眾籌的情景中,構建從信息表達到利他和利己動機再到捐贈意愿的刺激- 機體- 反應的心理路徑,并實證發現了利他主義和內疚感的中介作用。因此,本研究不僅回應了學者對框架效應需要在不同情景中驗證的呼吁,還通過引入捐贈動機作為中介變量,厘清了信息表達和求助者面部表情對捐贈意愿的影響路徑。③本研究檢驗信息框架和面部表情這兩種信息表達的交互作用,發現當信息框架與求助者面部表情表達的情緒不一致時捐贈者的內疚感更高,這一結果給情緒一致性的研究提供了不同的觀點,也拓展了認知失調理論和內疚感相關理論的應用。

5.3 實踐啟示

①利他主義和內疚感是誘導醫療眾籌捐贈意愿的重要動機。醫療眾籌平臺的運營者可以從網站設計、社區建設和線下宣傳等方面營造一種良好的氛圍,體現出愛心和關懷,在慈善中弘揚利他主義。同時,醫療眾籌平臺的運營者和用戶要正確對待捐贈者的內疚感,加強對受助人改善困境后的動態更新和反饋,有利于減少用戶的道德推脫行為。②醫療眾籌的捐贈意愿不僅受到訴求內容的影響,也受到訴求信息表達的影響。因此,求助者可以選擇合適的信息框架策略和表情圖片,吸引他人的關注和捐贈。醫療眾籌平臺的運營者和求助者還可以探索更多的信息表達方式和作用,來提高項目的成功率。③本研究認為信息表達通過對捐贈者的個體動機進行刺激提升捐贈意愿。因為醫療眾籌的捐贈者存在性格差異,既有天生的利他主義者,也有易內疚性格特質的人。所以,醫療眾籌平臺的運營者和求助者要了解這些人格特質,針對不同的群體采取不同的信息表達策略和慈善營銷策略,以促進捐贈金額的提升。

5.4 研究局限和展望

①本研究選擇中國發病率較高的癌癥作為實驗材料,但除了癌癥這類常見的重大疾病外,醫療眾籌平臺上還有一些罕見疾病的患者也在進行求助,這些罕見疾病的眾籌項目在信息內容和信息表達上是否存在特殊性,可作為今后探索的內容。②本研究實驗的被試是本科生和研究生,盡管學生具有一定的代表性,但不能精確代表醫療眾籌用戶總體。所以,未來研究要招募更多的人群,提高被試的代表性,并對人群細分,研究不同人口特征對捐贈的影響。③本研究探討內疚感對醫療眾籌捐贈意愿的影響,事實上,除了內疚感外,也可能存在其他的利己動機,如其他的負向情緒等對捐贈帶來影響。因此,未來研究還可以探索更多的影響醫療眾籌捐贈的動機。