天津市信息化地面氣候資料質量評估

任建玲,徐 梅

(天津市氣象信息中心 天津300074)

0 引 言

地面氣象觀測資料是研究區域乃至全球氣候變化與預測、天氣動力分析、數值天氣預報模式研究、資料同化的基礎,是雷達與衛星定標、水文設計、農業決策的重要依據[1]。在2004 年自動觀測儀器使用前多以紙質記錄為主,1979 年按照中央氣象局業務管理處下發的《全國基本站地面氣象資料信息化基本模式暫行規定》,天津市氣象局氣候資料室(信息中心前身)啟動了地面氣候資料信息化工作。氣候資料的信息化工作,就是把氣象臺站觀測的各類原始氣象記錄,經過人工輸入微機處理,轉換成計算機能夠接收和處理的信息[2]。初期是使用紙帶穿孔方法對紙質地面氣象觀測記錄月報表進行信息錄入操作,用手工打鍵的方法,把手工記載的氣象資料變成電子計算機能接收識別的信息,記入紙帶、卡片、磁帶或膠片等信息載體[3],將資料進行紙帶穿孔后利用光電機進行復查,后用DJS-6-108 機進行邏輯檢查。1985 年9 月國家氣象局配備了CCS400 型微機,從此氣候資料信息化工作全部轉入CCS400 型微機上;1989 年底完成了天津市全部臺站歷史氣候資料的信息化任務,形成了A0 模式數據文件;1990 年底又完成了全部信息化資料的標準處理和信息載體的轉換工作。A0 文件作為重要的信息化氣候資料為之后的氣象事業發展提供了可靠的基礎數據資源[3]。

1987 年配置了電子計算機后,開始用計算機審核、修改和打印氣象觀測報表。1997 年全市所有臺站的資料均由臺站直接將地面資料信息化處理后以D文件的形式上傳到市氣象局,全部機審和制作機制報表。隨著網絡技術的發展,氣象資料的傳輸方式發生了根本變化,由以前的人工報送或郵寄紙質報表,改變為網絡傳輸,1999 年國家氣象局規定停止報送紙質報表,只報送經計算機處理的標準數據。

2005 年開始,天津市所有臺站改為自動氣象站,大部分觀測項目實行自動儀器觀測。由于歷史地面信息化資料時間跨度大,地面氣象觀測規范也做過多次修改,數據格式(特別是信息化數據格式)變動非常大,信息化工作參與人員眾多等因素或多或少影響數據的質量,對其進行質量評估意義非常重大。

1 評估目的

通過對天津市信息化地面氣候資料的評估,達到以下目的:

①為其他各類觀測資料的信息化工作提供參考,總結經驗吸取教訓,以便進一步提高資料信息化質量。

②讓信息化氣候資料數據的使用用戶了解各個觀測要素疑誤發生的頻次、時間分布、空間分布,以便他們使用數據時,有一個全局和客觀定量的把握。

③了解地面氣候資料整體質量狀況、疑誤數據類別和原因,避免類似錯誤再次發生,為確定進一步質量控制工作的重點和方法、為數據產品研發等后續工作提供依據。

2 評估資料

本次評估主要針對信息化地面月報數據文件(A文件)進行評估,包括:

①疑誤數據時間分布;

②疑誤數據空間分布;

③疑誤數據要素分布;

④疑誤數據產生原因分析。

評估項目:新版本A 文件中所有要素。

資料時段:1951—2004年(自動站正式使用之前)。

評估臺站:2 個國家基本站,11 個國家一般站。

使用資料:天津13 個地面站建站至2004 年共6 718 個A0 文件;天津2 個基本地面站1951—2004 年共1 296 個A6 文件。

3 評估方法

采用中國氣象局下發的省級質量控制軟件對天津市13 個地面觀測站1951—2004 年共6 718 個A文件進行質量檢查,A 文件是由信息化產生的A0 文件和A6 文件合成轉換生成的,經省級質量控制軟件質量控制,形成帶質量控制碼的A 文件,并同時得到各月質檢結果提示文件AIIiiiyyyymm_Check.txt(其中IIiii 為區站號,yyyy 為年份,mm 為月份),再利用“A 文件質檢結果統計軟件”-Project_Count.exe,對質檢結果進行統計輸出。

統計結果輸出文件:ErrTXT.txt、ErrYaosu.txt 和ErrYear.txt。其中ErrTXT.txt 是經整理確認后的全部“錯誤”“可疑”和“提示”內容文本文件;ErrYaosu.txt 是按要素統計的“錯誤”“可疑”和“提示”內容文本文件;ErrYear.txt 是各要素按年份統計的“錯誤”“可疑”和“提示”內容文本文件。

評估公式:

4 評估結果分析

4.1 疑誤數據空間分布

統計結果顯示,天津市13 個觀測站的地面資料均有疑誤數據產生。薊州、城市氣候監測站(市區)出現的疑誤數據明顯多于其他臺站,而大港和東麗站出現的疑誤數據相對較少。其中市區為687 個,是天津地區出現疑誤數據最多的臺站,占全部疑誤個數的17.3%。統計結果與觀測時間長短和數據量多少有一定的關系。

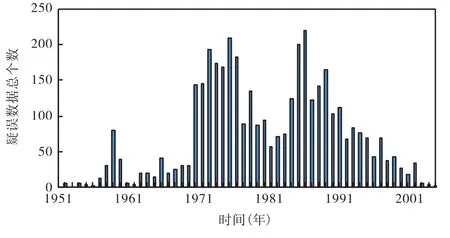

圖1 疑誤數據年際分布圖Fig.1 Interannual distribution of suspected and incorrect data

4.2 疑誤數據年際分布

圖1 給出天津市疑誤數據個數的年際分布圖。如圖所示,1951—2004 年各氣象要素的疑誤個數基本呈現雙峰分布,20 世紀70 年代至80 年代前期以及80 年代中后期為疑誤數據的集中分布區,2000 年以后銳減。從年際變化來看,1951、1953 年沒有出現疑誤數據,1987 年疑誤數據出現最多,為220 個。

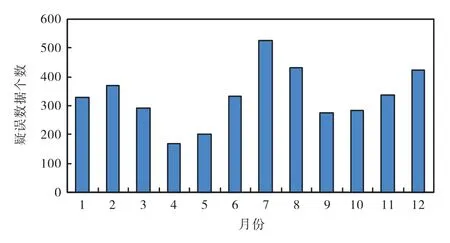

4.3 疑誤數據月際分布

從疑誤數據的逐月分布來看(圖2),春、秋季月份出現的疑誤數據個數較少,而夏、冬季月份出現相對較多。其中,7 月份出現526 個疑誤數據,是全年中最多的月份,4 月份出現的最少,僅為170 個。

圖2 疑誤數據月際分布圖Fig.2 Monthly distribution of suspected and incorrect data

4.4 疑誤數據要素分布

本次評估的氣象要素依次為:氣溫、降水、氣壓、濕球溫度、水汽壓、相對濕度、云量云狀、能見度、天氣現象、蒸發量、積雪、風、地溫、凍土深度、自記風、自記降水量、10 分鐘平均風、日照。

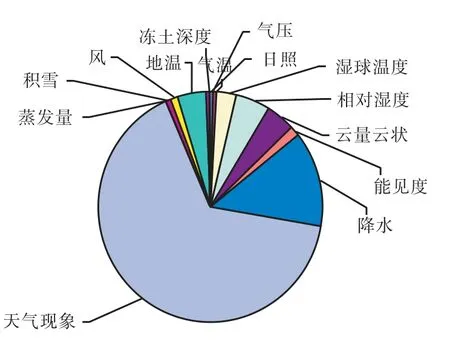

其中:氣溫資料出現24 條疑誤,占總疑誤數的0.60%;降水資料出現539 條疑誤,占總疑誤數的13.56%;氣壓出現21 條疑誤,占總疑誤數的0.53%;濕球溫度資料出現 109 條疑誤,占總疑誤數的2.74%;相對濕度資料出現疑誤195 條,占總疑誤數的4.91%;云量云狀資料出現疑誤173 條,占總疑誤數的4.35%;能見度資料出現疑誤47 條,占總疑誤數的1.18%;天氣現象出現疑誤2 607 條,占總疑誤數的65.60%;蒸發量出現疑誤5 條,占總疑誤數的0.12%;雪深雪壓資料出現疑誤35 條,占總疑誤數的0.88%;風速資料出現疑誤 36 條,占總疑誤數的0.90%;地溫資料出現疑誤158 條,占總疑誤數的3.97%;凍土深度資料出現疑誤23 條,占總疑誤數的0.58%;日照時數資料出現疑誤2 條,占總疑誤數的0.05%。其他要素質量正確,沒有疑誤。具體見圖3。

以疑誤信息出現最多的要素天氣現象為例,疑誤產生原因包括:天氣現象終止時間小于開始時間,終止時間輸入錯誤;天氣現象代碼記錄重復,降水現象代碼及時間重復輸入;天氣現象時間格式錯,輸入降水現象時間間斷出現沒用“′”分隔;天氣現象較多占行時,遇逗號程序不認提出錯誤;降水現象轉換時連接記載,程序提出錯誤等。其他要素出現疑誤信息的原因包括:數據人工錄入錯、要素方位有誤、天氣現象與記錄矛盾、錄入錯、漏錄天氣現象符號等。

圖3 各要素疑誤數據占比分布圖Fig.3 Distribution chart of proportion of suspected and incorrect data of each element

4.5 疑誤數據產生原因分析

按疑誤數據產生的方式可以分為4 種。

觀測錯誤:地面氣象觀測記錄簿上的數據有誤,這可能是觀測員的觀測錯誤或記錄錯誤。

報表數據錯誤:信息化地面氣候數據時的基礎數據來源于地面氣象記錄月報表(即氣表-1),而氣表-1的數據來源于地面氣象觀測記錄簿,如果氣象臺站觀測員在制作氣表-1 時,數據抄錄錯誤,將導致最終信息化的A 文件有誤。

信息化過程中產生的錯誤:這類錯誤是指在人工錄入A0 文件時,由于人為疏忽等原因產生的錯誤,如將觀測的氣溫33.3 錄入為30.3。

其他錯誤:數據不符合數據文件格式要求;數據質量控制處理軟件對于不同觀測規范的處理方法不同導致提示疑誤信息;數據質量控制處理軟件本身的Bug 所引起的等。

5 結 論

總體來看,信息化地面氣候資料A0 文件質量可靠,由A0 轉換的A 文件由于種種原因出現的疑誤信息較多,主要集中在天氣現象、云、能見度這3 個要素。其他氣象要素是按照國家標準規范以及通過檢定部門檢測的儀器進行觀測記錄,數據質量是可靠的。從2020 年4 月1 日開始,地面氣象觀測邁入全面自動化時代,有效消除了人為觀測造成的誤差,也有效控制了天氣現象、云、能見度這3 個要素的疑誤信息。綜合所有統計結果,天津市13 個國家級地面氣象臺站的平均單站月疑誤數據個數為0.57 個,疑誤數據率為0.043‰。