原位鈍化處理對污染底泥氮磷釋放的影響

沈世龍,劉暢快,洪思遠,高榆森,魏亞云,陳 森

(1.中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,浙江 杭州 310014;2.南京大建環境科技產業發展有限公司,江蘇 南京 210044)

0 引言

河湖水體富營養化水平的加劇與水體中N,P污染物含量的升高密切相關[1-3]。 地表水體中N,P 來源既有外源輸入,也有內源釋放。即使通過水環境整治工程開展有效實現截污控源后,底泥中N,P 等營養元素的內源釋放仍有可能維持較長周期的水體富營養化[4-5]。因此,控制底泥內源釋放也逐步成為水環境整治和生態修復工程中的關鍵環節[6]。底泥污染控制技術按底泥是否發生位移分為原位處理和異位處理2 大類。 異位處理的特點是需要另尋大面積堆場進行中轉、堆放或處理,易造成周邊水體的二次污染,工程量巨大且花費不菲。原位處理技術在經濟性和技術性上的優勢也使其成為底泥處理領域的發展方向。

原位處理技術是指將污染底泥保留在原處,利用物理、化學或生物的方法阻止污染物從底泥釋放出來,從而實現內源污染物固定、改善水體環境的目的。目前國內外廣泛應用的原位處理技術主要包括原位覆蓋[7]、原位鈍化[8-9]以及底層復氧[9]等。 其中,原位鈍化作為一種經濟、高效、生態的底泥內源污染控制技術,通過鈍化劑吸附水體和沉積物中的營養鹽,在沉積物表層形成鈍化層,通過表面吸附、離子交換、物理阻隔等作用減少污染物向上覆水體的釋放,從而達到控制水體富營養化的目的[1-10]。 原位鈍化技術已在國內外多個工程實踐中取得成功應用[8-11],國內目前還處于實驗室模擬[15]和小范圍試驗階段[16]。目前常用的鈍化劑集中在鋁鹽[9-11]、鐵鹽[12]和鈣鹽[13-14]等材料中。本研究以深圳茅洲河污染底泥為例,以普通硅酸鹽水泥作為鈍化劑,研究原位鈍化處理底泥釋放厚度、鈍化劑摻比、鈍化層厚度,以及不同浸泡時間等參數條件對污染底泥N,P 釋放規律的影響作用,以明確原位鈍化處理對污染底泥中N,P 污染物的穩定效果,為同類型污染底泥的工程實踐提供理論參考。

1 材料與方法

1.1 淤泥

研究使用的泥樣為深圳茅洲河疏浚泥,底泥大體呈黑色,并帶有田螺、貝殼、磚石、生活垃圾等雜質,流動性較強。底泥經采集運回實驗室經過孔徑5 mm 篩除去雜質后,密封、遮光儲存于塑料桶內,保護底泥為初始狀態。 底泥主要理化指標及重金屬元素含量見表1。根據GB 15918—1995《國家土壤環境質量標準》,該底泥中鎘含量超過國家三級標準,存在重金屬超標污染風險。 其余重金屬含量均處于標準限值內。

表1 底泥主要理化指標及重金屬元素含量

1.2 試驗裝置

試驗裝置采用自行設計定制的聚氯乙烯直筒圓柱,規格尺寸:直徑×高度=10 cm×25 cm。

1.3 試驗方法

(1)底泥污染物靜態釋放模擬試驗

試驗采用靜態釋放模擬的方法,試驗變量為底泥鋪設的厚度。 將經過預處理后的供試底泥混勻平鋪于5 個模擬試驗裝置直筒圓柱內,鋪設厚度分別設置為1 ,2 ,3 ,4 和5 cm,在圓柱外壁分別標注對應刻度。完成鋪墊后將1.2 L 蒸餾水分別沿直筒圓柱側壁加入,盡量避免對底泥的擾動。蓋緊瓶口避免污水樣中的TP,NH3-N 這2 個指標進行檢測分析。

(2)鈍化處理對底泥污染物靜態釋放影響模擬試驗

試驗采用靜態模擬的方法,試驗變量為鈍化劑摻入量及鈍化層覆蓋厚度。選取3 個直筒圓柱,統一鋪設一層厚度為2 cm 的供試底泥,設置普通硅酸鹽水泥鈍化劑摻入質量分數為5%,10%,15%3 個梯度與一定量污染底泥混勻攪拌,將該混合物定位覆蓋層,均勻平鋪在直筒圓柱內底泥上,鋪設厚度為2 cm,試樣制備好后將直筒圓柱放入養護箱中養護1 d,后續注水及試驗取樣檢測同底泥污染物靜態釋放模擬試驗,4 cm 鋪設厚度底泥污染物靜態釋放模擬試驗作為鈍化劑摻入質量分數0%同試驗結果作分析比較。另選取3 個直筒圓柱,控制普通硅酸鹽水泥鈍化劑摻入質量分數為10%,與一定量污染底泥混勻攪拌后,設置覆蓋層鋪設厚度分別為1 ,2 和3 cm,試樣制備好后將直筒圓柱放入養護箱中養護1 d,后續染干擾,實驗裝置直筒圓柱放置在通風陰涼處并編號1~5 號記錄。 試驗周期為15 d,采樣天數設置為1 ,3 ,5 ,7 ,10 和15 d,每次分別向5 個直筒圓柱內倒入100 mL 采集水樣并裝入聚氯乙烯瓶中編號,放入冰箱中保存,每次定期完成采集水樣后應添加等量自來水至圓筒柱內。試驗過程中,對采集的上覆水注水及試驗取樣檢測同底泥污染物靜態釋放模擬試驗,鋪設厚度2 cm 底泥污染物靜態釋放模擬試驗作為覆蓋厚度0 cm 同試驗結果作分析比較。

2 結果與分析

2.1 底泥污染物靜態釋放模擬試驗

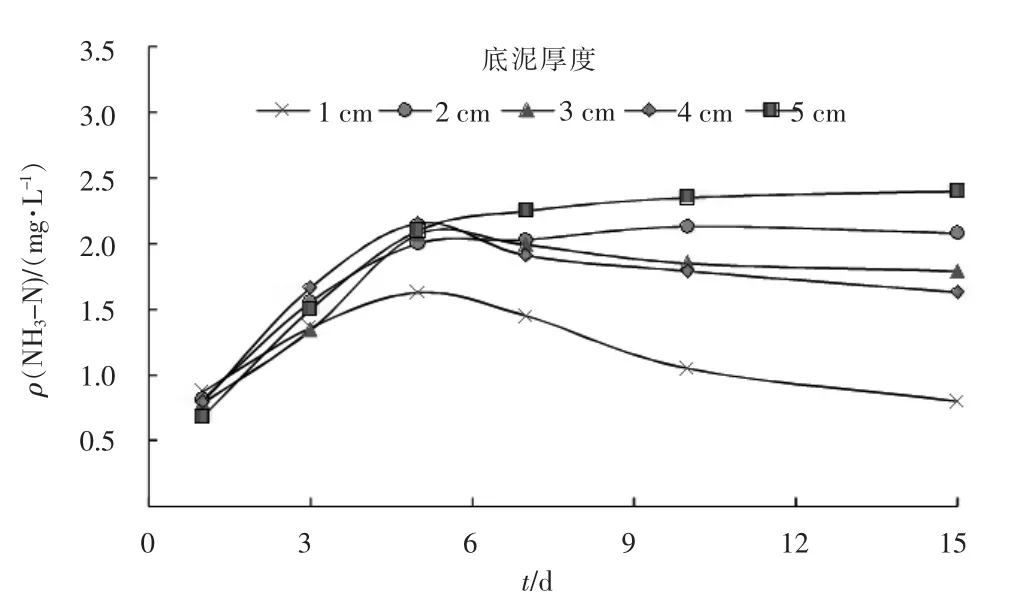

不同底泥鋪設厚度下NH3-N 質量濃度的靜態釋放變化見圖1。

圖1 上覆水NH3-N 質量濃度隨時間的變化

由圖1 可以看出,由于試驗過程中采用蒸餾水作為上覆水,初期0~5 d 上覆水NH3-N 含量遠低于底泥中NH3-N 含量,底泥中的NH3-N 在靜態條件下向上覆水不斷釋放轉移,這一過程也模擬了現實水體環境中,底泥中污染物質向水體遷移的過程。 第5 d 時不同底泥鋪設厚度的上覆水中NH3-N質量濃度約在1.50~2.20 mg/L 之間,達到或接近于峰值水平。 超過5 d 后,不同底泥鋪設厚度下上覆水NH3-N 質量濃度基本維持在平穩或略有下降的狀態,其中鋪設厚度1 cm 條件下的上覆水中NH3-N 濃度下降趨勢明顯,到第15 d 時,上覆水NH3-N 質量濃度下降至0.80 mg/L。 造成這種變化趨勢主要原因為: 鋪設厚度薄的試驗樣中,NH3-N 的總量相對較低,上覆水中的NH3-N 在硝化菌作用下逐步轉化為硝態氮;而在鋪設厚度相對較厚的試驗樣中,底泥中能向水體中輸入的NH3-N 總量更高,在5~15 d 時間內能夠抵消硝化作用消耗掉的NH3-N 含量,繼而表現出基本平穩的態勢。 這一規律一定程度上也解釋了在剛完成清淤疏浚和引水活水的水體環境中NH3-N 在一定時間能保持在相對較低水平的現象。

不同底泥鋪設厚度下TP 質量濃度的靜態釋放變化見圖2。

圖2 上覆水TP 質量濃度隨時間的變化

由圖2 可以看出,由于試驗過程中采用蒸餾水作為上覆水,初期0~5 d 上覆水TP 質量濃度遠低于底泥中TP 質量濃度,底泥中的TP 污染物在靜態條件下向上覆水不斷釋放轉移,這一過程也模擬了現實水體環境中,底泥中含磷污染物質向水體遷移的過程。 第5 d 時鋪設厚度1 cm 條件下上覆水中TP質量濃度達到峰值,而鋪設厚度分別為2,3,4 和5 cm 的較厚條件下,TP 最大峰值質量濃度超過了0.16 mg/L。 不同鋪設厚度條件下,上覆水TP 質量濃度隨時間變化達到峰值后隨之逐漸降低,到15 d時基本趨于平穩,平穩后鋪設底泥厚度為1 ,2 ,3 ,4 和5cm的上覆水TP 質量濃度依次為 0.043,0.093,0.098,0.106 和0.116 mg/L,與不同鋪設厚度底泥中賦含的TP 污染物質量濃度呈現密切的正相關關系。TP 污染物在環境中的分布大部分局限于水相和底泥相,因此,在擾動和遷移擴散的共同作用下,TP污染物的分布規律為大量向水體相遷移后再部分沉積于底泥中,最終達到擴散平衡。實際水環境整治工程中TP 污染物由于底泥擾動產生的上覆水濃度急劇升高會在15 d 左右回歸到基本平衡的狀態。

2.2 鈍化劑添加量對底泥污染物釋放的影響

不同鈍化劑摻入量條件下NH3-N 質量濃度的靜態釋放變化規律見圖3。

圖3 上覆水NH3-N質量濃度隨鈍化劑摻入量的變化

由圖3 可以看出,鈍化劑摻入條件下,上覆水NH3-N 的釋放規律基本保持了同底泥靜態釋放試驗一致的先升高、后趨于平緩的規律。而鈍化劑的摻入有效降低了上覆水的NH3-N 濃度,上覆水NH3-N濃度隨鈍化劑摻入量的增加呈顯著的相關關系,10%和15%鈍化劑摻入量條件下的上覆水NH3-N濃度相對差異減小,說明在實際工程實踐中,10%鈍化劑摻入量是維持較好的上覆水NH3-N 削減較為經濟的選擇,該摻入量條件能夠在5 d 時將上覆水NH3-N 質量濃度由底泥未有鈍化劑覆蓋情況下的2.16 mg/L 降低至10%鈍化劑摻入量、2 cm 覆蓋層厚度下的0.58 mg/L。 造成上覆水NH3-N 質量濃度削減的可能原因有: 一方面上覆水及底泥的酸堿性質受到摻入量的影響,pH 值的升高加速了上覆水中NH3-N 的揮發脫除;另一方面,高鈍化劑摻入量的鈍化層形成更致密的物理結構,作為屏障層阻止了下層初始底泥中NH3-N 污染物向上覆水中的持續快速擴散。

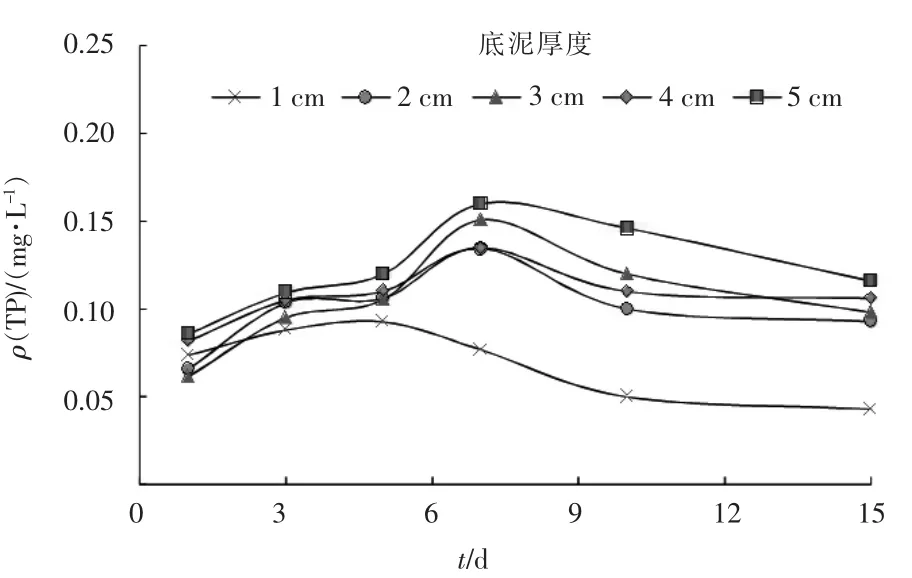

不同鈍化劑摻入量條件下上覆水TP 質量濃度的變化規律見圖4。

圖4 上覆水TP 質量濃度隨鈍化劑摻入量的變化

由圖4 可以看出,鈍化劑摻入條件下,上覆水TP 的釋放規律總體上和上覆水NH3-N 變化規律近似。 而鈍化劑的摻入有效降低了上覆水的TP 濃度,10%鈍化劑摻入量條件能夠在7 d 時將上覆水TP質量濃度由底泥未有鈍化劑覆蓋情況下的0.14 mg/L降低至10 %鈍化劑摻入量、2 cm 覆蓋層厚度下的0.02 mg/L。 造成上覆水TP 濃度削減的主要原因除了高鈍化劑摻入量形成的致密物理屏障阻止了下層初始底泥中TP 污染物向上覆水中的持續快速擴散外,高鈍化劑摻入量提高了上覆水中的pH 值,改變了磷元素在水體中的形態分布,更多磷酸二氫根向磷酸氫根形態轉化,使得水體中的整體的TP 溶解度下降。

2.3 鈍化層厚度對底泥污染物靜態釋放的影響

不同鈍化層厚度條件下上覆水NH3-N 質量濃度的變化情況見圖5。

圖5 上覆水NH3-N質量濃度隨鈍化層覆蓋厚度的變化

相比較于鈍化劑摻入量,鈍化層厚度同樣是實際工程中涉及到的關鍵控制因素。由圖5 可以看出,在有、無鈍化層覆蓋2 種工況條件下,上覆水NH3-N質量濃度差異明顯,在10 d 時,10%鈍化劑摻入量、1 cm 覆蓋厚度的鈍化層可以將覆水NH3-N 質量濃度由無鈍化層覆蓋原狀底泥時2.13 mg/L 降低至0.64 mg/L,削減率達到了70%以上。 但鈍化層覆蓋厚度變化對上覆水NH3-N 濃度的影響作用有限,不同鈍化層覆蓋厚度的底泥中NH3-N 污染物隨著時間的推移,上覆水NH3-N 濃度在10 d 周期內呈現持續的線性升高趨勢,說明了鈍化層對底泥NH3-N污染物阻隔的有效性和局限性,其對上覆水NH3-N濃度控制的主要工作機理為物理屏障阻隔。 在實際工程應用中,鈍化機械作業目前還很難有效、精確地控制1 cm 鈍化層的均勻覆蓋,這一參數在后期的中試、示范應用中還根據機械作業的精細化水平加以修正和確定。

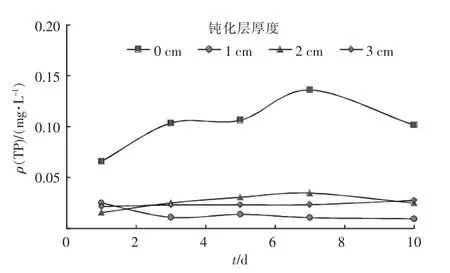

不同鈍化層厚度條件下上覆水TP 質量濃度的變化情況見圖6。

圖6 上覆水TP 質量濃度隨鈍化層覆蓋厚度的變化

由圖6 可以看出,與不同鈍化層厚度條件下上覆水NH3-N 質量濃度變化規律類似,與在有、無鈍化層覆蓋2 種工況條件下,上覆水TP 質量濃度差異明顯,在10 d 時,10%鈍化劑摻入量、1 cm 覆蓋厚度的鈍化層可以將上覆水TP 質量濃度由無鈍化層覆蓋原狀底泥時0.10 mg/L 降低至0.01 mg/L,削減率達到了90%以上。 鈍化層覆蓋厚度變化對上覆水TP質量濃度的影響作用有限。 但隨著時間的推移,上覆水中TP 質量濃度不同于NH3-N 短期的線性升高趨勢,始終保持在相對較低且平穩的水平,說明了鈍化層對底泥TP 污染物阻隔的作用除了鈍化層覆蓋構建的物理屏障阻隔外,磷元素的賦存形態發生本質上的化學變化,其形態分布以更多比例向更加穩定的、溶解度更小的磷酸氫鹽或鈣磷形態轉變。

3 結論

(1)試驗初期0 ~5 d,底泥作為內源污染,N,P污染物在靜態條件下向上覆水不斷釋放轉移,15 d后維持在相對穩定的濃度水平。 底泥中的污染層厚度會對上覆水中N,P 水平產生持續影響,異位清淤處理清除內源污染和原位鈍化處理阻隔內源污染物釋放是目前水環境整治工程中較為可行的有效途徑。

(2)鈍化劑摻入量、鈍化層覆蓋厚度與上覆水中NH3-N,TP 濃度呈現顯著的相關關系,10%鈍化劑摻入量和1 cm 鈍化層覆蓋厚度是上覆水中N,P 污染物削減較為經濟有效的條件參數選擇。 提高鈍化機械作業的精細化水平是原位鈍化處理技術在后期的中試、示范及推廣應用中的重要影響因素。

(3)原位鈍化處理對底泥中NH3-N 污染物釋放的控制機理主要為上覆水中NH3-N 揮發脫除的加速和鈍化層致密物理結構形成的物理屏障層阻隔了下層初始底泥中NH3-N 污染物向上覆水中的持續快速擴散。 對TP 污染物的控制機理包括鈍化層物理屏障對底泥TP 污染物的阻隔作用及磷元素的賦存形態向更加穩定的、溶解度更小的磷酸氫鹽或鈣磷形態的轉變。