美國少數(shù)族裔投票權來之不易

陸家成

美國總統(tǒng)拜登在3月7日,即1965年“血腥星期天”56周年紀念日這天簽署行政命令,要求聯(lián)邦機構采取措施促進投票權。此外,美國國會眾議院本月3日通過選舉改革法案,擬全面擴大選民群體并限制“大金主”對選舉的影響。如果在參議院通過,這部791頁的新法案將成為《1965年投票權法案》之后,對美國公民投票權影響最大的法案。然而在美媒看來,它歸根結底是美國兩黨圍繞政治利益展開的一場角逐,幾乎可以肯定會在參議院觸礁。在投票權成為兩黨“權力的游戲”之前,美國公民、特別是少數(shù)族裔經(jīng)過上百年的斗爭才獲得“一人一票”的權利。

曾是少數(shù)白人的特權

美國成立之初,憲法允許各州根據(jù)自身情況對投票權設置門檻。在多數(shù)州,投票權同選民的資產(chǎn)情況綁定。執(zhí)政階層認為,若選民缺乏經(jīng)濟獨立,那么他們在投票時很容易被人操控,因此投出的票也不具可信度。為此,這項權利在很長一段時間被極少數(shù)白人精英階層所把持。到18世紀末期,有資格參與投票的美國人僅占當時總人口的6%,選民群體均為21歲以上“有錢有地”的白人男性。直至1856年,美國才將投票權與財產(chǎn)狀況松綁,允許所有成年白人男性參與投票,但仍有多州需要查看選民的納稅狀況。

對于美國的少數(shù)族裔而言,投票權更是一項“不可輕與”的權利。美國內(nèi)戰(zhàn)期間,大批非洲裔黑人血灑戰(zhàn)場,但那時他們的權利卻并沒有得到重視。當時有人諷刺當局的虛偽說:“需要拿槍作戰(zhàn)時想起我們,投票選舉時就沒我們什么事了?”1868年,美國《憲法》第十四條修正案頒布,規(guī)定所有在美國出生或歸化美國并受美國管轄的人,均被視作美國公民,為投票權的擴大提供了條件;1870年,《憲法》第十五條修正案明確要求各級政府不得因為選民的種族和膚色而剝奪他們的選舉權。

然而,這些并未能保障少數(shù)族裔的投票權。為阻撓有色人種參與投票,一些州挖空心思,損招頻出。據(jù)美國《國家地理》雜志記載,1962年,美國非裔民權活動家哈默在密西西比州某投票站登記注冊時,就遭到了工作人員的刁難。根據(jù)規(guī)定,她需要現(xiàn)場寫一篇文章,解讀并闡述該州法律的一個章節(jié)。在回家的路上,哈默還遭到威脅,有人揚言要將她逮捕;到家后,哈默又被房東連夜驅離。在種族隔離的背景下,哈默的經(jīng)歷極具典型意義:設立投票稅、要求選民接受文化測試,是地方政府阻撓少數(shù)族裔參與投票的慣用手段。

更為嚴峻的是,非裔選民當時還會受到來自白人至上團體的人身威脅。比如,哈默在參與選舉期間就遭到過種族主義者的槍擊。據(jù)美國《華盛頓郵報》記載,1922年8月,臭名昭著的三K黨竟然動用飛機在俄克拉何馬城的非裔社區(qū)散發(fā)傳單,要求當?shù)鼐用裢镀鼻啊叭肌薄T诖筮x日,這支黑惡勢力更是遍布各投票站,以暴力行為阻撓非裔選民投票。在這種環(huán)境下,非裔選民的規(guī)模在數(shù)十年間始終難以壯大,這種情況在美國南方各州尤為明顯。比如,路易斯安那州1904年注冊的非裔選民數(shù)量僅為1342人,而在近60年后的密西西比州,參與投票的非裔選民仍然僅占該群體的5%。

“自由之夏”和“血腥星期天”

為提振非裔選民比重,黑人民權組織1964年在種族問題尤為嚴重的密西西比州開展了“自由之夏”運動。運動進行期間,志愿者團體在當?shù)胤e極開設學校和圖書館,普及憲法知識,提升非裔群眾的文化水平和權利意識。然而,他們幾乎遭到該州上下的抵制,志愿者經(jīng)常受到當?shù)孛癖婒}擾,甚至還有不法分子會當街對他們開槍。牛津大學出版社1988出版的《自由之夏》一書中記載了一組驚人的數(shù)據(jù):在該運動開展的短短10周時間里,共有1062人被捕、80名志愿者遭到毆打、37所學校及30處非裔民居和商鋪遭炸彈襲擊或縱火;另有4名民權人士被殺,4人受重傷。

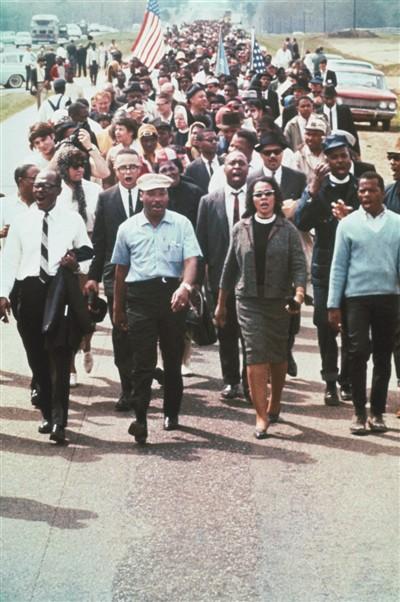

亞拉巴馬州也是美國歷史上種族歧視最嚴重的地區(qū)之一。1965年在該州達拉斯縣,非裔群體幾乎占據(jù)當?shù)厝丝诘囊话耄珒H占注冊選民的2%。1965年3月7日,年輕的民權斗士約翰·路易斯率領600名抗議者,從達拉斯縣塞爾瑪?shù)貐^(qū)出發(fā),計劃步行80多公里到亞拉巴馬州首府蒙哥馬利呼吁黑人權益。然而,游行隊伍在跨越以三K黨頭子埃德蒙·佩圖斯命名的大橋時遭到州警攔截,和平示威者被警察用催淚彈和警棍強行驅散,多達50人受傷送醫(yī)。這起令人發(fā)指的暴行在美國史稱“血腥星期天”。之后,美國80個城市發(fā)生支持塞爾瑪游行者的示威,活動領導者包括馬丁·路德·金等民權斗士。

盡管美國非裔在“自由之夏”和“血腥星期天”中付出了沉重代價,但兩個事件均受到了美國舉國上下的高度關注,在某種程度上打破了南方嚴峻的種族隔離局面,被不少媒體視作美國民權運動的轉折點。就在“血腥星期天”事件發(fā)生后僅10日,美國《1965年投票權法案》草案就呈交給美國國會,這部法案明令禁止種族歧視,針對選民注冊建立了聯(lián)邦監(jiān)管機制,充分保障少數(shù)族裔的投票權,至今影響深遠。

選舉權重塑美國兩黨

《1965年投票權法案》通過后,僅當年就有25萬非裔民眾注冊成為選民;至上世紀60年代末,美國南方各州的非裔選民增加了35%至65%,標志著有色人種在美國選舉史上的一次重大勝利。從1970年到2006年,這部法律又經(jīng)歷過5次修正。比如在1975年,美國國會通過《1965年投票權法案》修正案,為美國境內(nèi)的非英語母語人士的投票權提供了保障,之后美國的選舉材料出現(xiàn)了多種語言版本,覆蓋到北美原住民、亞裔、拉美裔等少數(shù)族裔群體。

《1965年投票權法案》通過對少數(shù)族裔的賦權,改變了美國的政治版圖,促使民主黨和共和黨經(jīng)歷了一次重組。1965年以前,民主黨保守派人士把持著美國南部政界,而當《1965年投票權法案》通過后,這些地區(qū)的少數(shù)族裔開始積極推選民主黨自由派人士,導致該黨中的保守人士大規(guī)模退黨,并紛紛加入共和黨。在這次重組后,美國兩黨的政治傾向也更加兩極化,民主黨更加自由,而共和黨更加保守。▲

環(huán)球時報2021-03-09