甲斧戰備里的宋金對抗

龔劍

宋與金的對峙,在歷史上持續了上百年時間,強悍的金依靠鐵騎、重甲對宋軍造成了極大的壓力,而作為偏安一隅的“弱宋”是否真的在金軍面前不堪一擊?從史料、傳世文物中窺探,可以發現,金軍的甲與宋軍的斧,是相互牽制的戰備,從中也能大致還原出宋與金曾經發生的激烈對抗。

金軍,以騎兵重甲進攻

在滅遼、滅北宋的時候,金軍最為依仗的就是騎兵。金軍騎兵以“五十人為一隊,前二十人全裝重甲,持槍或棍棒,后三十人輕甲,操弓矢。”(《三朝北盟會編》卷三)金軍這樣的騎兵編制說明重甲和輕甲混編,重甲是沖鋒的鋒銳,是突擊力量,而輕甲騎兵負責遠程火力輸出,這些輕甲騎兵同時負責偵察。金軍騎兵在進攻前先會派出數人觀察對手虛實,然后以重甲騎兵沖擊對方兩翼,輕騎兵則圍繞對方軍陣射箭。金軍與南宋交戰之初,具裝鎧騎兵、重鎧在南宋人史料中記載為“拐子馬”和“鐵浮屠”。而這兩種稱謂往往又因史料混雜,兩詞匯又混雜在一起,極易混淆其本意。

“拐子馬”一詞早在北宋人所撰述的相關武備和軍事的史料中就已經出現,并非在宋、金戰爭發生后才出現的,特指金軍兩翼騎兵。而“鐵浮屠”是進攻狀態的重甲步兵,這些步兵的構成,有可能是下馬作戰的重甲騎兵,也有可能原本就是金軍重甲步兵,金軍的騎士和步兵身披重甲都可被稱之為“鐵浮屠”。

而金軍早年的武備基本都是從遼朝購買所得,金景祖(完顏烏古乃)本紀載:“生女直舊無鐵,鄰國有以甲胄來鬻者,傾貲厚賈以與貿易,亦令昆弟族人皆售之。得鐵既多,因之以修弓矢,備器械,兵勢稍振,前后愿附者眾。”(《金史》卷一本紀第一)當時“鄰國”就是遼朝,女真早期武備形制都是沿用遼制。

金朝重甲、具裝鎧在雕塑、繪畫中都有所體現。山西稷山縣西南馬村,有一宋金時期遺留下來的家族墓群,共發現墓葬15座,已發掘9座。據其中墓室中的“段楫預修墓記”和對墓葬形制的判斷,為金朝大定朝以前的段氏家族墓地。其中第7號墓地墓志銘系宋政和八年(1118)至金大定二十一年(1181)之間。墓室中有大量磚雕武士形象,這些武士的甲分成重甲和輕甲兩種,擐重甲會戴兜鍪(盔)、披膊、身甲、甲裙;輕甲只穿戴甲裙。馬匹也分成批具裝鎧和無甲兩種(圖1、2)。金軍重甲都是由鐵札甲葉編綴而成,兜鍪后有三重頓相;金軍的具裝鎧與宋軍的具裝鎧形制上基本沒有區別,馬珂也在頂部裝飾羽毛。

上海龍美術館收藏的南宋繪畫《瑞應圖卷》中有明確的金軍具裝鎧和重甲形象(圖3)。其中第八幅《追師退舍》中左邊是重裝金軍騎兵,具裝鎧都是黑色,馬珂上裝飾羽毛,與山西稷山磚雕的具裝鎧形制一致。前排軍士職位較高,戴黑色頭巾,鐵胄背于背后,軍士鐵胄上半部分為整體鍛造的胄體,胄體下緣編綴甲葉,頓相、護頰連接在一起,只露眉眼,騎兵首領的頓相揭起掛在胄體上。披膊罩在身甲之外,身甲、甲裙都是鐵葉札甲,甲裙下沿幾乎到腳踝,盔甲顏色都是灰白色,應是磨光的鐵甲,旌旗蔽空,以黑色為主調,這是金人認為本朝為水德,尚黑。

內蒙古博物院藏有金朝鐵胄(圖4),胄體呈淺圓缽形,盔頂有纓管(已遺失),正面有一長方形護額,護額上有凸眉。此種風格的鐵胄俄羅斯遠東邊疆地區考古也有出土,這些區域曾經都是遼金兩朝的國土。圓缽形,盔頂有纓管(已遺失),正面有一長方形護額,護額上有凸眉。此種風格的鐵胄在俄羅斯遠東邊疆地區考古也有出土,這些區域曾經都是遼金兩朝的國土。

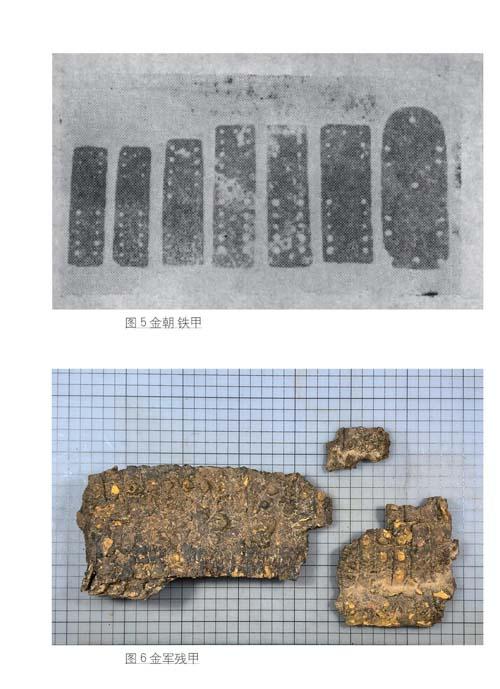

金朝鐵甲迄今未有完整形制出土,諸多考古資料顯示金朝甲葉:“多為長方形,也有少量方形的,均較大。兩側有小孔。在南門東側的堆積中曾成堆出土。”(圖5)(《黑龍江克東縣金代蒲峪路故城發掘》黑龍江省文物考古研究所)“大者長8-14厘米,寬7-9厘米,小者長5-7厘,寬1.5-2厘米,而且每一片鐵甲葉都有多少不等的穿孔。”

金朝甲葉普遍厚度在1.5毫米,多為17孔,四角較直,中間略微鼓。現存兩塊身甲局部殘段,由多片17孔甲葉編綴在一起(圖6),這批甲葉形制與黑龍江克東縣金代蒲峪路故城出土實物一致。此兩件身甲較好保留甲葉的形狀和編綴方式,通過殘留的皮繩,可以較為清楚地看出金朝鐵甲的編綴方式。經過復原編綴,大概能推測出金朝身甲胸甲和背甲的大體造型,胸甲編綴以一甲葉為中線,向左右編綴。筆者推測,披膊和甲裙大致應該也是使用此種編綴形式。

金軍的具裝鎧甲葉亦有出土,還有一類大型甲葉,整體為圭形,甲葉長14.6厘米,底邊寬817厘米,上邊寬8厘米,共15孔(圖7)。此種甲葉上窄下寬,橫向編綴后,整體略有弧形,此體量甲葉推測是具裝鎧甲葉。其編綴方式可能同樣是先橫后上下,只是不知此類甲葉屬于具裝鎧具體哪個部位。

宋軍,以大斧與麻扎刀克制

金軍重甲精銳在南宋初期給宋軍造成了巨大的打擊,南宋君臣開始認知到鎧甲對軍隊的重要性,宋高宗趙構為此慨嘆:“無甲何以御敵”,張俊亦言“近歲軍中方知帶甲之利”(《中興小記》卷十五)。所以南宋武備制作中,也開始制作重甲、斬馬刀、斧、弓弩。

南宋在對抗金軍的南下過程中,逐漸找到適合克制金軍的騎兵戰術和武器。克制金軍主要兩種武器就是“大斧”和“麻扎刀”。

麻扎刀一詞主要出現在南宋史料中,宋孝宗御札中提到“撥降麻扎刀一千口”,宋寧宗時期,蘄州貯備的兵器中,有“長槍五百條,麻扎刀一百五十柄”,南宋晚期揚州武庫依舊貯藏“背嵬軍斧、麻扎刀”(《嘉靖惟揚志》)。麻扎刀應該與北宋的雙手長柄刀類似,而不是長桿接刀頭類,應該都是北宋雙手刀的演變,麻扎二字應是指長柄外會纏繞麻繩,所以通俗稱之麻扎刀。

南宋軍中的弓弩、重斧在南宋初期對金軍鐵浮屠和騎兵取得了較好的戰績,以致完顏宗弼曾言:“吾昔南征,目見宋用軍器大妙者不過神臂弓,次者重斧,外無所畏。”(《三朝北盟會編》卷二百十五)

兩宋的雕塑、繪畫、考古、收藏實物都有大斧和雙手長刀。

北宋成書的《武經總要》已經記載了北宋軍中斧子的造型(圖8),“一面刃,長柯。近有開山、靜燕、日華、無敵、長柯之名,大抵其形一耳。”其中峨眉耀、風頭斧同樣是斧的另外形制。

中國國家博物館展出的宋朝石刻藝術,展示南宋四川地區持長斧的武士形象(圖9、10)。9圖像中的斧刃形制與《武經總要》的大斧一致,10圖像中的斧刃與《武經總要》中峨眉曜一致。

雙手長柄宋刀也有實物。1982年淳安縣出土了一批窖藏鐵兵器,共計20件,其中刀15件,劍1件(圖12)。根據淳安縣文管所的考據,認為此批刀劍系方臘兵敗亡過程中掩埋。

此窖藏宋刀裝具以銅裝為主。格為桃形、橢圓、方形三類;刀首基本為環形;刃型有三種,第一種是刀背弧形,刀刃平直,刀尖尖銳,刃寬418厘米;第二種刀形如魚腹形,刀尖尖銳;第三類數量最多,刃端平齊無尖,直刃,前后寬窄變化較小。刃寬從3.8-5厘米不等;刃長從52-68厘米不等;全長62-82厘米不等;單手刀柄長在14厘米以內,雙手刀柄長20-24.5厘米不等。

1974年江蘇省丹徒縣出土了一只南宋環首鐵刀刀脊近莖處鏨刻“兩淮制置印侍郎任內咸淳六年造”十四字(圖13),刃長64厘米,寬4-4.6厘米,莖長19.5厘米,此環首鐵刀是印侍郎在兩淮制置使時期制作,現存中國人民革命軍事博物館。“印侍郎”是南宋印應雷,《宋史》載:“咸淳六年春正月壬寅,印應雷兩淮安撫制置使”,“咸淳六年(公元1270年)”是南宋度宗年號,此時距宋朝滅亡只有不到十年時間。

從綜合數據來看,刃端平齊無尖、雙手長柄是宋軍刀制中的主流,此類刀應該就是史料中記載的劈陣刀、破陣刀之類,南宋麻扎刀應該屬于此種形制。

宋、金兩朝百余年的戰爭中,既有金軍的南侵,亦有南宋軍的北伐。在戰爭初期,金軍利用鐵浮圖重甲、拐子馬騎兵對南宋軍形成巨大的壓力,南宋軍在總結經驗后迅速調整,軍中裝備重甲、重斧、長槍破金軍重甲;雙手長柄刀破拐子馬騎兵,有效遏制了金軍鐵浮圖和拐子馬的優勢。

從宋、金戰爭中,能充分地看出戰爭的勝負往往不是一兩件優勢兵器決定的,任何一種軍事裝備都有克制之法。宋朝在中國歷史中,是戰略環境最差的一個朝代,北方失去燕山防線,西北失去河套地區,傳統養馬之地盡失,為了對抗遼、西夏、金的重裝騎兵,宋軍不得不選擇以步制騎,這個時代又是中國甲胄發展的高峰,重甲防護使刀、劍、鞭、锏的傷害直線下降,唯一能對重甲產生破壞就是弓弩、重斧、長槍,對馬匹產生巨大傷害的就是麻扎刀,宋軍選擇重斧和麻扎刀是歷史的必然。