閩江均溪小流域分布式洪水模型的建立

張亮明,林木生

(閩江學院海洋學院,福州 350007)

0 引 言

隨著全球氣溫變暖,洪水等極端水文顯現頻發,暴雨洪水相關研究已成為當前水文學熱點問題[1]。水文模型是對生物自然界復雜多變的水文這一現象發生的近似動態模擬過程,用來解決實際生活中針對水文規律研究和生產實際問題提供一種最優的方法[2-3]。流域水文模型從無到有發展到當今,由于各個專家學者研究出于不同的目,故應用方法也不盡相同,在國內外也呈現了大量結構和功能不同的水文模型。種類繁多的水文模型,因劃分標準的不同將會被區分成不同的種類,依據水文發生過程概化方式、程度的大小和相關假設進行分類,可以分為集總式水文模型和分布式水文模型兩種模型[4]。HEC模型是美國聯邦政府出資,由美國陸軍工程師團水資源機構研制分布式暴雨洪水模型,模型包括HEC-GeoHMS和HEC-HMS兩部分。HEC-HMS部分是洪水預報的主要是部分,由氣象模式、流域模式和控制模式組成。該模型是一種系統而全面的次降雨徑流模擬模型,根據DEM及水系特征,可以將一個大流域劃分為若干子流域,結合下墊面時空發生變化的情況,按照軟件步驟計算出相對應每個子流域的產流量數值的多少,匯流,出口斷面等數據。太湖流域[5-7]、漳衛南運河流域[8]、晉江西溪流域[9-10]、官寨流域[11]等地區的洪水預報,結果表明該模型可以為預期的洪水預報提供很高的可信度[12-13]。

福建省地處溫帶海洋性氣候地帶,常年多雨,暴雨洪水頻繁,閩江流域是福建省最大的流域,約占整個福建省國土面積的1/2。由于閩江流域面積較大,下墊面情況復雜,涉及的資料眾多,建立整個閩江流域暴雨洪水模擬難度較大,因此,文章以閩江流域尤溪支流的均溪小流域為研究區,基于歷史暴雨洪水資料,建立研究暴雨洪水HEC-HMS模型,為整個閩江流域暴雨洪水模擬的建立積累經驗。

1 研究區概況和數據

1.1 研究區概況

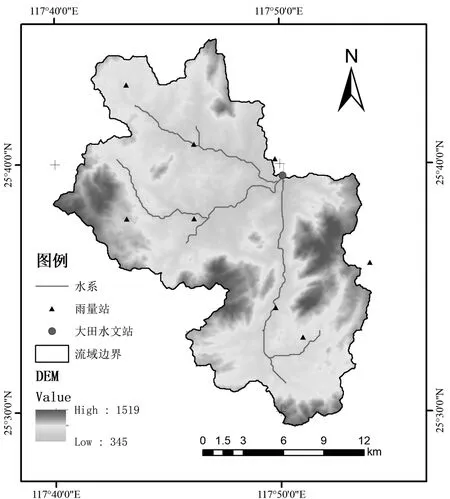

均溪小流域屬于閩江尤溪流域中的一個小流域,均溪自東向西流走,位于南部均溪與北部的文江溪在尤溪形成匯流,交匯于一起,并且一并流入閩江;西南部的桃源溪、上京溪則一同經過漳平和長潭,然后又同時匯入到九龍江里,研究區自然條件為“九山半水半分田”。有山區丘陵地帶地形地貌的研究區,山巒蜿蜒不段,沿伸到溝澗。地勢起伏,西南高東北略微地,呈現一種傾斜狀態。東西跨度為57km,南北長度約為75km。其中有175座山峰海拔>1000m,最高峰為南端的大仙峰,海拔1519m,北部的文江溪下游河谷處是最低處,海拔<345m。研究區屬中亞熱帶季風濕潤區,常年陽光照射,降雨量豐沛,平均降雨量為1491.6-1809.7mm,平均氣溫為15.4-19.6℃/a,平均日照時數1723.8h/a,無霜期占了全年的5/6,農作物生長旺盛。山垅田、梯田的海拔在500m以上屬于耕地,并且這2種類型的田地占全部耕地的71%,有60%之多的田地坡度達到15%及以上[14]。文章以大田水文站(117°50’E,25°40’N)控制的區域為研究區。研究區概況圖,見圖1。

圖1 研究區概況圖

2.2 研究數據

研究區所需要的數據庫為水文氣象數據和空間數據。水文氣象數據主要有多場次暴雨洪水數據,包含8個雨量站和1個水文站數據,數據來源于《閩浙臺河流水文資料(1979年)》。空間數據主要有30×30mDEM數據,研究區1985年土地利用數據和土壤數據。其中30mDEM數據和土壤數據分別來自地理空間云數據網站和中國土壤數據庫網站,1985年土地利用數據來自中科院南京土壤所。

3 研究方法

3.1 研究思路

文章使用到的軟件平臺有:鑲嵌了HEC-GeoHMS模塊的ArcView軟件、HEC-DSSVue軟件、以及HEC-HMS水文模型。其中,ArcView軟件是ESRI公司開發的地理信息處理,以地理空間數據庫為基礎,采用地理模型分析的方法,提供多種空間的和動態的地理信息系統[15]處理的軟件。HEC-GeoHMS模塊是由美國陸軍兵工團水文研究中心開發的DEM處理模塊,該模塊必須鑲嵌在ArcView軟件中,該模塊主要用于下墊面水文參數的提取。HEC-DSSVue軟件和HEC-HMS水文模型均是美國陸軍兵工團水文工程中心開發的軟件,其中,HEC-DSSVue軟件是用于水文氣象數據庫的建立和數據的初步處理;HEC-HMS水文模型是開發的分布式水文模型。

3.2 空間參數提取

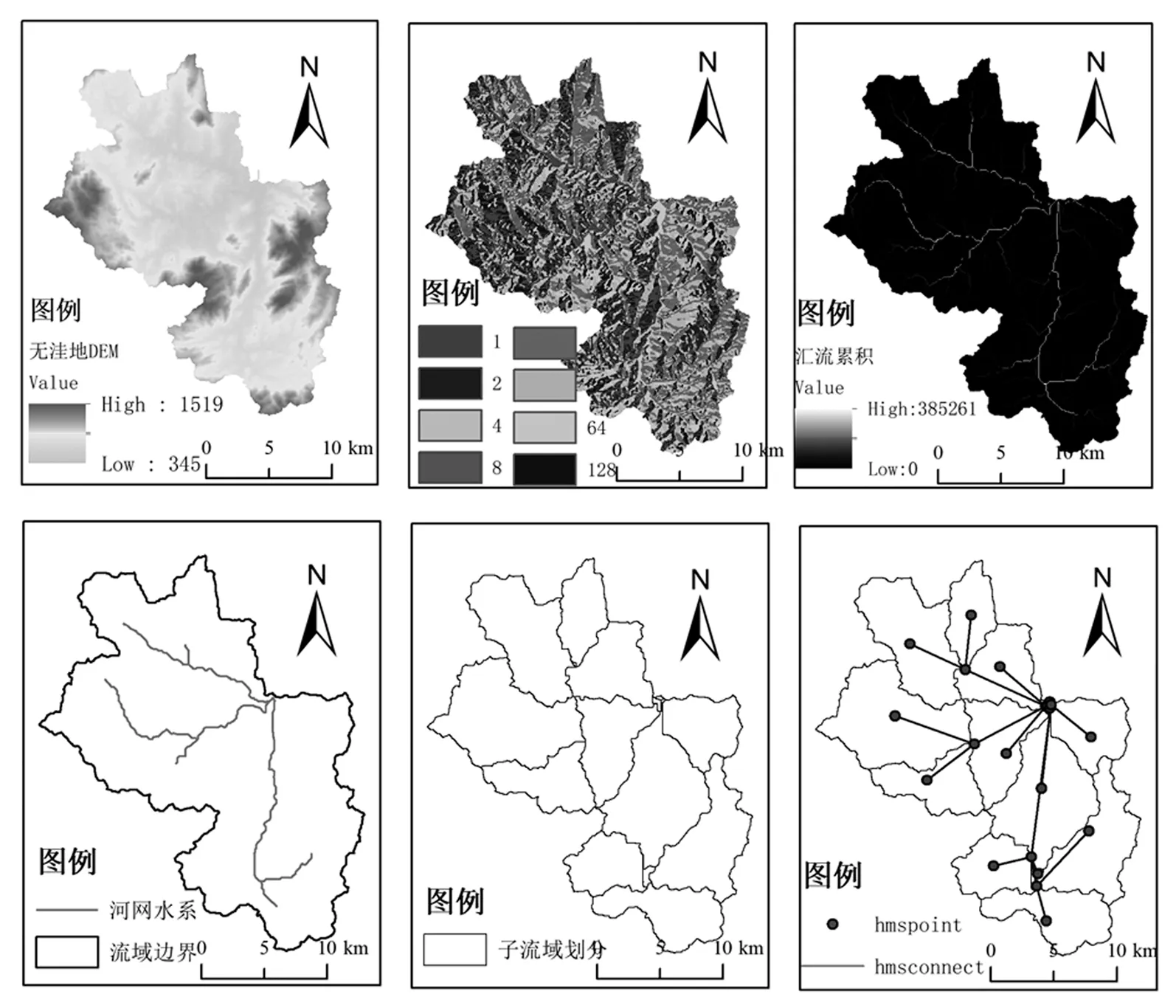

3.2.1 DEM數據處理

用ArcView軟件里面帶有HEC-GeoHMS這一工具對DEM數據進行處理。處理第1步:無洼地DEM的生成;第2步:流方向的計算;第3步:匯流累計的計算、水系提取,最后位子流域的劃分。進而通過ArcView里面的統計工具、公式提取河流水系長度、各子流域面積、坡度坡長、河流比降等空間信息。DEM數據的處理,見圖2。

圖2 DEM數據的處理

3.2 水文氣象數據庫的建立

水文氣象數據選用由美國陸軍兵工團開發的HEC-DSSVue軟件進行建庫以及后續處理過程。HEC-DSSVue軟件不僅能夠存儲降雨、徑流量數據,還能對數據進行時間尺度內插和合并等操作。文章選取均溪小流域1979年3場暴雨洪水歷史實測資料,數據來源于《閩浙臺河流水文資料》。研究區共有1個水文站(大田水文站),8個雨量站。站點名稱為屏山站、辛溪站、石坑站、武陵站、大石站、梅嶺站、小湖站、大田站。將研究時段各場次3場暴雨徑流資料逐一錄入HEC-DSSVue軟件,由于個別站點降雨觀測間隔為3h,需要利用HEC-DSSVue軟件自帶的數學函數功能,將3h降雨量內插成1h降雨量。具體軟件操作界面如下。

3.3 HEC-HMS模型

HEC-HMS模型[16]是美國陸軍兵工團開發的分布式水文模型。此模型具有模塊化設計的特點,對于不同的研究區域,依據實際情況選擇最優的模擬方法。目前該模型被廣泛應用于場次暴雨洪水的模擬。本次模擬采用4個步驟完成有:先進行方距離權重法將計降雨量的大小計算出來、然后用SCS單位線這種方法計算坡面匯流量以及SCS曲線的方法求出產流量的大小。在此以指數退水法為計算支持計算基流的大小情況,最后采用馬斯京根法計算洪水演進從而得到模擬的真實展現。最終將分別經過HEC-GeoHMS模塊處理和HEC-DSSVue軟件建立的DEM數據以及水文氣象數據導入HEC-HMS模型,進行場次洪水模擬,得到最終結果。

4 閩江均溪暴雨洪水模型的建立

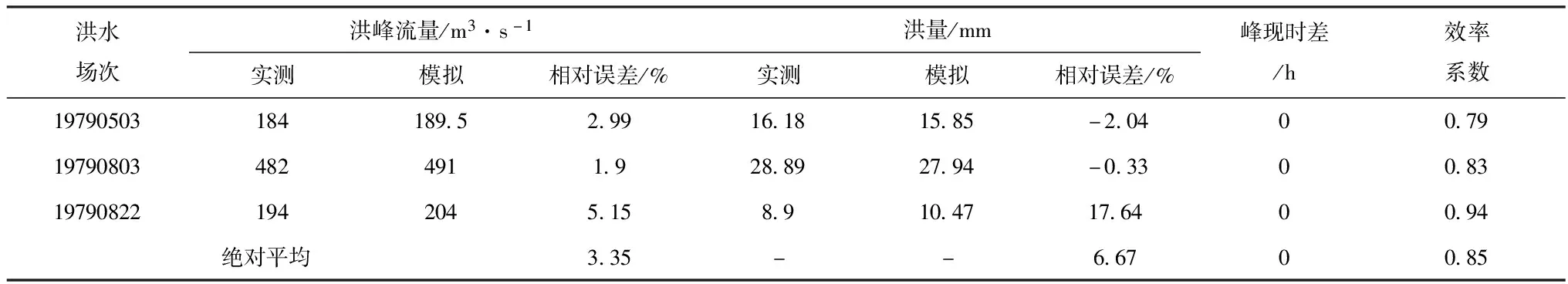

文章基于均溪小流域1979年5月和8月份3場暴雨洪水歷史數據,采用試錯法對模型參數進行篩選,建立研究區場次暴雨洪水HEC-HMS模型[17]。洪峰流量相對誤差、洪量相對誤差、峰現時間和效率系數這些因素都是用來評價模擬結果好壞的指標。其中當洪峰流量相對誤差、洪量相對誤差和峰現時間越小時,結果表明此次模擬具有好的效果;當效率系數越接近于1,表明模擬結果和實測結果精確性高、誤差低。場次暴雨洪水模擬結果,見圖1,場次暴雨洪水模擬結果,見圖3。

圖3 場次暴雨洪水模擬結果

從表1分析可得,3場暴雨洪水的模擬結果均較好,其中平均相對洪峰誤差僅為3.35%,洪量相對誤差、峰現時差、效率系數分別為6.67%、0、0.85。國家洪水預報相關標準指出:洪峰相對誤差<20%,預報結果為合格。文章進行模擬的3場暴雨洪水的洪峰流量相對誤差均<20%,數據表明模擬效果較好。具體分析如下:19790503場次洪水模擬,洪峰流量相對誤差為2.99%,洪量相對誤差、峰現時差、效率系數分別為-2.04%、0、0.79。19790803場次洪水模擬,洪峰流量相對誤差為1.9%,洪量相對誤差、峰現時差、效率系數分別為-0.33%、0、0.83。19790822場次洪水模擬,洪峰流量相對誤差為5.15%,洪量相對誤差、峰現時差、效率系數分別為17.64%、0、0.94。

表1 場次暴雨洪水模擬結果

5 結 論

文章以大田水文站控制的閩江均溪小流域為研究區,基于1979年研究區3場歷史暴雨洪水數據,采用鑲嵌有HEC-GeoHMS模塊的ArcView處理DEM數據,提取空間特征參數,采用HEC-DSSVue軟件建立研究區暴雨洪水數據庫,最后,采用HEC-HMS模型進行研究區水文參數的本地化研究,建立研究區分布式暴雨洪水模型。本次模擬首先采用方距離權重法將計降雨量的大小計算出來,然后用SCS單位線這種方法計算坡面匯流量以及SCS曲線的方法求出產流量的大小,指數退水法為計算支持計算基流,最后采用馬斯京根法計算洪水演進從而得到模擬的真實展現。模擬的結果表明:

1)本研究是在遙感、GIS技術的幫助下,提取出流域下墊面地形地貌特征、植被的覆蓋度大小、土地利用效率的多少、土壤等具體信息,得到計算結果,然后利用得到的結果和HEC-HMS水文模型[23}系統相耦合,形成分布式水文模擬方案。

2)本研究是基于歷史場次洪水資料,建立研究區HEC-HMS模型。模擬結果表明,模擬得到的洪峰流量相對誤差和洪量相對誤差均<20%,HEC-HMS模型適合用于閩江均溪小流域。

3)本研究成果可以為研究區洪水預報提供技術支持,同時,為整個閩江流域分布式暴雨洪水模型的建立積累建模經驗。