符合計數法測量宇生μ子的通量

林海星,寧云松,陳 羽,唐 健

(中山大學 物理學院,廣東 廣州 510275)

測量宇生μ子通量是近代高能物理中探究μ子性質的重要途徑之一,在使用單個塑料閃爍體進行測量時,由于背景噪聲等影響,需要設定合理的閾值對低能量噪聲進行篩選,因此直接測量的方法會導致測量精度下降. 本文采用符合計數的方法,通過探測同時通過2塊塑料閃爍體時產生的關聯信號確定μ子通量,在一定程度上提高了μ子通量測量結果的精度及置信度. 同時,本實驗還探究了塑料閃爍體板間距對結果的影響,并采用符合計數的方法測量了宇生μ子分布與天頂角的關系.

1 宇生μ子

宇宙線是來自宇宙的高能粒子流,能量跨越了109~1020eV. 在TeV能量段,宇宙線由質子(約占79%)、氫核(約占14%)、重子(約占5%)、電子(少于1%)和光子(少于0.1%)組成[1]. 初級宇宙線的高能粒子進入大氣層,與大氣層中的粒子相互作用會產生次級粒子,次級粒子又與其他粒子碰撞產生新的次級粒子. 這些次級粒子經歷散射和吸收,能量衰減,持續地橫向縱向發展為級聯現象. 次級粒子數目增加至極大值后開始減少直到級聯結束[2]. 由于次級宇宙線分布范圍在102~106m2的面積上,故又稱這種級聯現象為廣延大氣簇射.

宇生μ子不參與強相互作用,穿越大氣層等介質過程中主要發生電離能量損失,μ子的平均壽命約2.2 μs. 不考慮相對論效應,μ子的平均飛行距離約為468 m. 實際上,宇生μ子絕大部分處于高速運動,相對論效應不可忽略,時間延緩效應作用于宇生μ子壽命. 洛倫茲因子的大小與宇生μ子相對于實驗室參考系的運動速度有關. 因此,宇生μ子可以穿越104m的大氣層直達地面[2-3]. 探測宇生μ子可以獲得一定的初級宇宙線的物理信息:一方面,初級宇宙線的成分受到星際物質作用、太陽風磁場對低能宇宙線的擾動、地磁場作用、大氣成分等的影響,使得初級宇宙線所產生的次級宇宙線與很多因素有關,故對次級宇宙線主要成分宇生μ子的探測是天體物理[4]、大氣物理[5]等科學研究的重要手段;另一方面,宇生μ子作為天然高能粒子源,為集裝箱檢測、核反應堆事故分析和地質結構分析等無損檢測和成像技術應用,提供了新途徑[6-7].

2 μ子探測與符合計數法實驗原理

2.1 μ子探測器

常見μ子探測器包含閃爍體探測器、切倫科夫探測器、核乳膠投影室等. 實驗擬用塑料閃爍體探測器,取自于北京正負電子對撞機實驗BES升級改造后退役的飛行時間探測器的部件[8]. 閃爍體探測器由閃爍體、光電倍增管(PMT)、數據采集處理系統、電源等組成. 閃爍體探測器根據閃爍體介質狀態分為氣體探測器、液體探測器和固體探測器. 塑料閃爍體具有易加工、可塑性強、發光衰減時間短、光損耗小,可以測量各種粒子的特點而被廣泛使用[9]. 帶電粒子射入塑料閃爍體后,使閃爍體內的原子發生電離激發,退激時發出熒光光子,光子通過光導進入PMT轉為電信號,從而觸發數據獲取系統被記錄. 前期我們已經利用蒙特卡羅方法對宇生μ子探測器開展仿真研究[10],本文主要討論宇生μ子通量和空間分布情況的測量.

2.2 符合計數法

符合計數法是2個或2個以上的關聯信號的時間間隔在符合分辨時間內,產生符合輸出的測量方法[11]. 利用電子學的脈沖符合電路抑制環境本底和電子學噪聲的影響,提高數據獲取的信噪比. 符合計數法應用于宇生μ子探測,特指高能μ子幾乎同時穿過2塊塑料閃爍體,產生極短時間內的關聯信號. 而低能量的μ子、環境中其他β或者γ粒子等通常只擊中單塊塑料閃爍體無法形成關聯信號. 值得注意的是,宇生μ子也會因入射角度偏差而無法同時穿過2塊閃爍體,也無法產生2個關聯信號,則不被記錄為信號,此影響又叫探測器內稟接受度. 內稟接受度與板間距密切聯系.

3 實驗儀器設備與裝置

實驗用塑料閃爍體的尺寸為338.5 mm×143.5 mm×84.0 mm,包括外部反射層以及尾端與光電倍增管相連接的光導. 光電倍增管采用海南展創XP1912(10級倍增、直徑19 mm圓柱形管). 高壓電源型號是CAEN高壓電源機箱NIM8306(2個卡槽)、CAEN高壓電源插件N1470(4個通道). 示波器為北京普源RIGOL的DS6102數字存儲示波器,帶寬為1 GHz,采樣率5×109s-1. NIM核電子學測量系統由國產低壓電源機箱、前沿定時甄別器、定標器等組成. 詳細操作過程已經錄制為視頻,請觀看在線視頻[12].

符合計數實驗裝置示意圖如圖1所示,實驗采用2塊大小相同的塑料閃爍體板,其尾部均通過光導與PMT相連,外接CAEN高壓提供PMT的工作電壓,將2個PMT的信號輸入甄別器,通過調整甄別器2路信號閾值并進行外符合,將符合后的信號輸出至定標器,設定計數時間,進行宇生μ子通量計數實驗.

圖1 符合計數實驗裝置示意圖

4 實驗方案與結果分析

4.1 甄別器閾值標定實驗

采用NIM標準的甄別器,每路甄別器通道可以獨立地進行閾值調節,并且帶有獨立的符合邏輯電路可以實現符合測量. 當符合電路的“門控”設置為“內”模式時,輸出的方波脈沖表征單個通道的波形過閾事件;當“門控”設置成“外”模式時,從外部輸入另一個甄別器通道的方波信號作為門控信號,則最終輸出的是2個通道過閾時刻間隔在一定時間內的事件,從而實現符合測量. 考慮電子學通道間的失配引起的甄別器閾值差異,先進行閾值標定,便于μ子計數實驗時設定準確的探測器閾值,提高實驗可重復性,減小系統誤差. 利用函數信號發生器提供不同電壓的方波信號,輸入信號至甄別器1個通道,輸出信號與示波器相連. 甄別器面板調節閾值最小標度為0.02. 閾值起始設置為0,降低信號發生器的輸入電壓,直到示波器上信號消失,該電壓即為實際閾值. 進一步細調電壓范圍,得到較精確的閾值. 然后逐步增大甄別器閾值,重復上述步驟,得到如表1所示A和B通道的閾值表.

表1 甄別器雙通道閾值標定

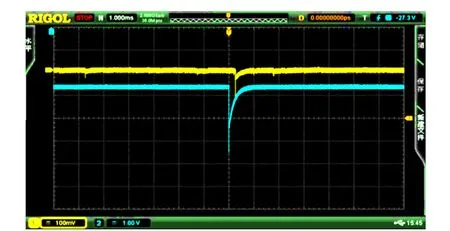

利用上述甄別器的校準數據進行宇生μ子的測量,得到圖2所示2塊塑料閃爍體探測器的脈沖波形.

圖2 示波器顯示2塊塑料閃爍體的宇生μ子脈沖波形

采用甄別器門控模式為“內”,對宇生μ子信號分別進行測量,轉變為方波信號,得到如圖3所示方波圖.

圖3 經過甄別器處理后的宇生μ子信號

將經過甄別器篩選后的塑料閃爍體板(#1)信號通道的門控模式設置為“外”,用下塑料閃爍體板(#2)的信號作為門控信號輸入,此時輸出信號為符合電路輸出的有效宇生μ子信號,如圖4所示.

圖4 甄別器外符合后輸出的宇生μ子信號

4.2 瞬時符合曲線測定實驗

符合邏輯電路具有一定的時間分辨能力,符合裝置所能夠區分的最小時間間隔τ即為符合邏輯電路的分辨時間. 該符合分辨時間越短,越有利于減少2個探測器中同時產生的噪聲、β或者γ粒子等本底信號造成的“偶然符合”事件,從而降低μ子通量測量的系統誤差. 但是另一方面,宇生μ子穿過帶間距的2塊塑料閃爍體板時,由于徑跡位置和方向、閃爍光傳播、電信號傳輸過程的差異,最終PMT讀取的光電信號之間的時間差存在一定的漲落,因此符合分辨時間過小反而會導致真實物理事件的丟失,增大通量測量的統計誤差.

實驗裝置使用的符合邏輯電路采用固定寬度的門控電路,因此其符合分辨時間具有確定的值. 通過測量該電路“瞬時符合曲線”,可以得到裝置的符合分辨時間特性,并對偶然符合造成的誤差進行估計.

考慮到宇生μ子通量較低且很不穩定,采用函數信號發生器,向雙通道提供同步的短脈沖信號(頻率5 Hz,脈寬50 ns)模擬μ子探測事件,測量符合電路自身的分辨時間特性. 實驗過程中,將B通道的ECL信號作為A通道的門控信號,使用A通道信號為符合信號接入定標器中計數. 利用CAENN106A延遲調節器人為地改變雙通道的信號時間差,從0開始(延遲器提供10.8 ns的固定延遲),增大延遲器的延長時間,直到定標器上計數率為0,繪制雙通道符合裝置的瞬時符合曲線.

為了得到符合分辨曲線,獲取的數據遠多于圖中展示的數據點. 結果如圖5所示,瞬時符合分辨曲線接近矩形,取該曲線的半高半寬即為符合裝置的分辨時間τ=85.05 ns.

圖5 瞬時符合分辨曲線

4.3 宇生μ子計數率與工作電壓關系的探究實驗

2塊塑料閃爍體板間距為14 cm,PMT#1信號接A通道,設閾值為41 mV,PMT#2信號接B通道,設閾值為53 mV,改變PMT#1的工作電壓為1.0,1.1,1.2 kV,PMT#2的工作電壓保持1.0 kV. 計數時間為20 min,得到表2的結果,其中U閾為閾值,U為工作電壓,N為事例數,n為計數率,實驗使用的光電倍增管最大電壓為1.25 kV.

表2 μ子計數率與工作電壓實驗數據

理論上,垂直入射到地面能量1 GeV以上的μ子通量約為70 s-1·m-2·sr-1,估計宇生μ子擊中水平放置的探測器的計數率為 1 min-1·cm-2[13]. 即使外加電壓達到PMT的額定電壓,實測的計數率仍與理論值有較大的誤差. 推測其原因是特定能量區間(Bethe-Bloch關系中動能損失較低的區間)的μ子穿過塑料閃爍體探測器損失能量較少,閃爍體信號經光電倍增管轉換并放大的電信號幅值仍低于設定的甄別器通道閾值,造成事例丟失,導致實測事例數少于理論預期.

由表2數據可以看出,隨著工作電壓的升高,PMT增益增加,對低能光信號的探測效率增大,計數率升高. 但是,升高PMT工作電壓也同步增大噪音和本底信號的幅值,導致更多的偶然符合事件. 因此,PMT的工作電壓不宜過高. 由表2可知,PMT#1工作電壓1.1~1.2 kV,PMT#2工作電壓保持1.0 kV為合適的工作電壓.

4.4 塑料閃爍體板間距對μ子計數率的影響

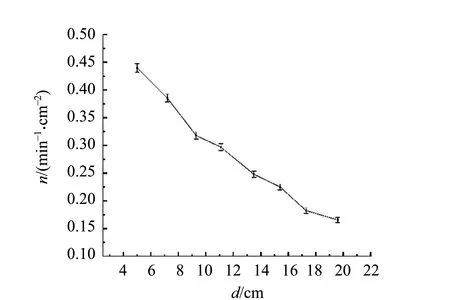

根據上面的實驗結果,猜測兩板間距對μ子計數率有一定影響,故對此進行實驗探究. 利用高度可調節的支撐架改變兩板間距,固定工作電壓和通道閾值,PMT#1為1.1 kV和41 mV,PMT#2為1.0 kV和53 mV. 改變板間距,計數時間為1 200 s,得到表3數據. 兩板間距與μ子計數率的關系曲線見圖6.

該符合分辨時間下,符合裝置的偶然符合計數率約為9×10-4min-1·cm-2,對于實驗得到的計數率而言是小量,因此可以認為偶然符合帶來的誤差對實驗結果影響可以忽略,實驗數據具有一定的可靠性.

表3 兩板間距與μ子計數率實驗數據

從實驗數據可以看出,減小板間距可以提高宇生μ子計數率. 空間接受度與板間距密切聯系,當塑料閃爍體板的間距增大時,空間接受度減少,宇生μ子會因入射角度偏差無法產生2個關聯信號,則不被記錄為信號.

圖6 兩板間距與μ子計數率的關系曲線

實驗數據都略小于理論預期值也易于理解. 宇生μ子計數率仍可能受天氣變化對宇生μ子的影響以及天花板屋頂材料屏蔽效應、經緯度和太陽活動周期等的影響,留待將來繼續探究.

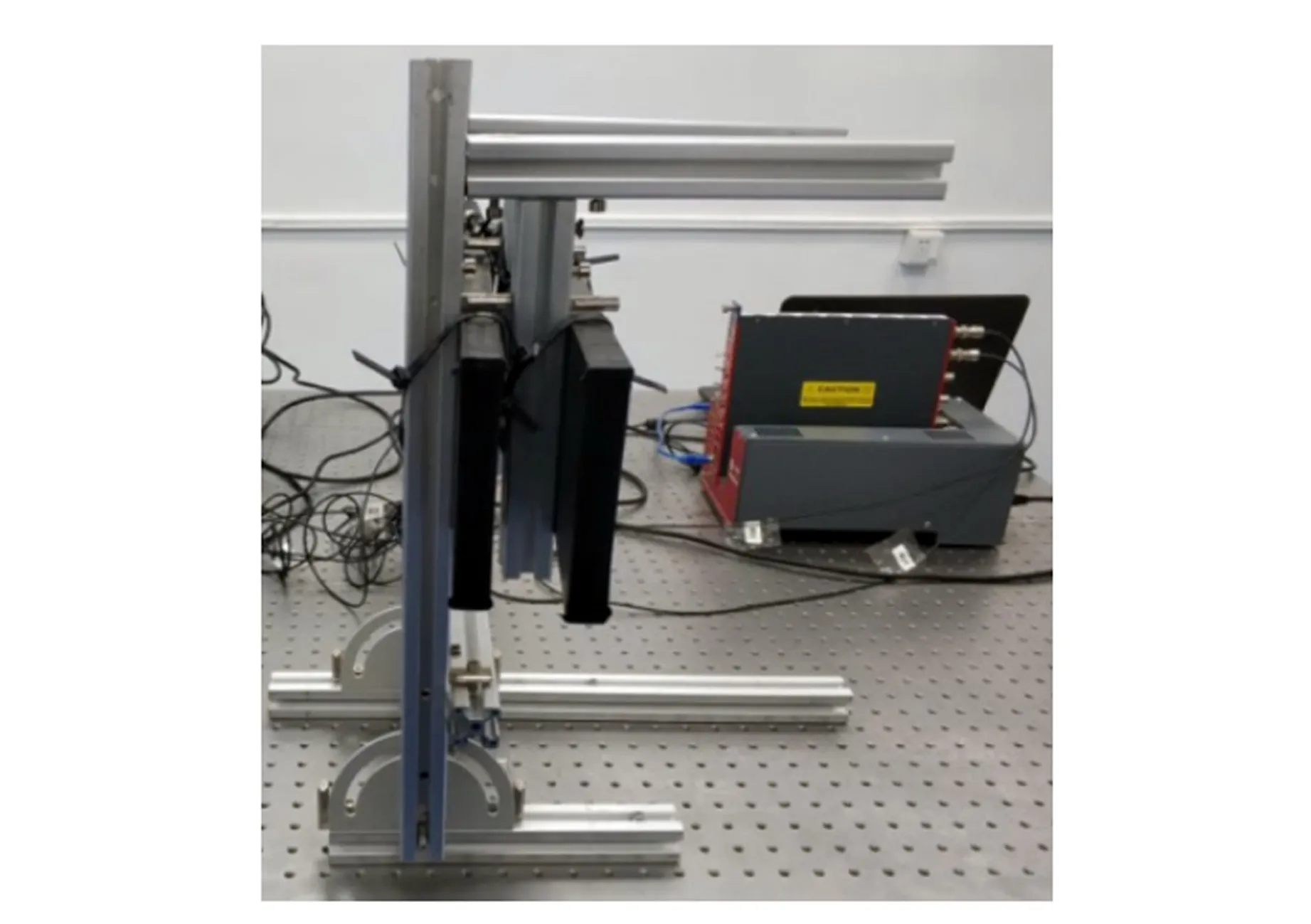

4.5 宇生μ子天頂角分布探測實驗

由于大氣厚度、大氣密度率隨天頂角變化,大氣中所有次級粒子的流量和能譜都隨天頂角改變而變化[2]. 大量實驗證實宇生μ子的天頂角分布服從cos2θ分布規律[14]. 在光學平臺上重新搭建實驗裝置,如圖7所示,保持PMT#1信號工作電壓為1.2 kV,接甄別器的A通道,設定通道閾值為48 mV;PMT#2信號工作電壓為1.0 kV,接甄別器的B通道,設閾值為195 mV. 改變天頂角,計數時間為10 min的數據如表4所示. 繪制探測器宇生μ子計數率與天頂角θ的關系曲線,如圖8所示.

圖7 宇生μ子空間角分布測量裝置圖

表4 天頂角與μ子計數率實驗數據

圖8 μ子計數率與天頂角的關系曲線

可以看出,在塑料閃爍板水平放置時的計數率最大,即豎直入射的μ子數最多,與理論預期基本一致. 計數率與天頂角呈cos2θ分布,擬合函數為n=(0.069 9±0.003 2)+(0.146 3±0.005 5) cos2θ,R2=0.977 88.

4.6 實驗注意事項

實驗使用光電倍增管的額定電壓為1.00~1.25 kV,需使用直流高壓電源. 注意儀器的使用規范及用電安全,以免造成儀器損壞及人身安全問題. 考慮到溫度對光電倍增管探測效率的影響,盡可能在避光恒溫條件下開展實驗.

5 結束語

搭建了宇生μ子探測器,采用符合計數法,測量宇生μ子通量和空間分布. 探討了甄別器閾值標定、宇生μ子計數率與工作電壓和塑料閃爍體板間距的關系. 改進裝置的幾何結構,研究了宇生μ子空間角分布情況. 得到了宇生μ子計數率隨工作電壓變化關系,隨2塊塑料閃爍體探測器板間距變化曲線,驗證了宇生μ子計數率與探測器擺放天頂角呈cos2θ的關系. 該實驗既加深學生對粒子探測原理和宇宙射線相關物理過程的理解,又幫助學生串聯起電子學模塊化數據采集和分析的相關知識.

致謝:感謝推動該項目進展的本科生同學:2015級盧一凡、劉儉偉、謝天、吳雨旸以及李德馨,2016級許伊欣和卓丹媛,2018級杜浠爾和趙先和.