坭興陶:顏值靠天意

中國是“茶之祖國”,飲茶是中國人生活中不可或缺的一項內容。但是你知道嗎?好茶要配好茶具,正如好馬配好鞍。好茶具傳熱快、不吸香,能把茶的風味淋漓盡致地表現出來。

說到好的茶具,我們會想到“四大名陶”——江蘇宜興紫砂陶、云南建水陶、四川榮昌陶、欽州坭興陶,這四大名陶均飲譽中外。本期來說一說我們廣西欽州的坭興陶。

一、坭興陶起源

坭興陶,古稱越陶,學名紫泥陶,產自廣西欽州。坭興陶藝作為一種傳統民間工藝,至今已有1300多年歷史。在清朝中葉,坭興陶還沒有確切的名稱,直到清朝咸豐年間,欽州坭器得以廣泛使用,發展興盛,故得名“坭興”。

欽江是一條穿越欽州城的河流,以江為界,在欽江以西的小山坡上,有泥土呈現紫紅色,叫作西泥,又稱紫紅泥。這種泥料為硬質黏土,含鐵量較高,與江蘇宜興的紫砂有點像;欽江以東的則是白土,俗稱五花泥,為軟性泥土,分布在江東的低凹地帶,細密質軟,接近高嶺土,現在叫作東泥。東西泥一軟一硬,在陶泥中一個起骨架作用,一個則是肉。將這兩種泥土按照一定的比例配制,所成的陶泥是制作坭興陶器的上好材料。

二、坭興陶的重要特色

坭興陶的作品成形,也并非全由人工決定,許多好作品的產生出于偶然,因為窯變。

窯變是無釉坭興陶的一大特色,出現在窯爐溫度上升到1200℃的臨界點時。有極少部分胎體會發生變化,并自然形成各種斑斕絢麗的色彩和紋理。但這種窯變現象在最后出窯的產品上見不到,因為器皿的表面被一層氧化物覆蓋。所以,坭興陶發展出了一種打磨工藝。傳統是用鵝卵石打磨器物表層,現在是用機器,把表面氧化物磨去,之后器物仿佛再次涅槃,呈現出如天藍、古銅、虎紋、大斑、墨綠等諸多意想不到的色澤紋路。

并不是每件坭興陶都有窯變,也并非每個窯變都漂亮,好的窯變難得一件,而且絕無雷同。窯變不受人工控制,宛如天意,這是坭興陶的最大特色。窯變在大器上更易體現,也容易出效果,有時候如隨意揮灑的筆墨,有時又如霞彩,加上拋光工藝,不少坭興陶器從某一面看好似金屬器,換一面看是紫陶器,再換一面看又如施釉。

2008年6月,欽州坭興陶燒制技術被列為國家級非物質文化遺產。坭興陶器古香古色、色澤光潤、耐酸耐堿。它神奇的“窯變”之美揚名天下。它獨具透氣而不透水的天然雙重結構,使得器皿內氧分充足,有利于食物長久儲存,將茶葉置于坭興陶罐,數年都不會發霉變質。用坭興陶茶壺泡茶,茶水溢香芳淳,即使隔夜也色味不變。好奇妙啊!

三、坭興陶茶壺的經典款式

坭興陶工藝品馳名中外,歷史上坭興陶曾盛極一時,如今更是生機蓬勃。比起以往,今天的坭興陶工藝品更多樣化,更具實用性、欣賞性和藝術性。下面給同學們介紹四款經典的坭興陶茶壺。

經典海棠壺

海棠壺的文化沉淀深厚,傳統的填泥技術裝飾,閃耀著歷史的光輝。這種款式的茶壺是新中國遠銷海外的坭興陶產品之一,為國家出口創匯立下了汗馬功勞。

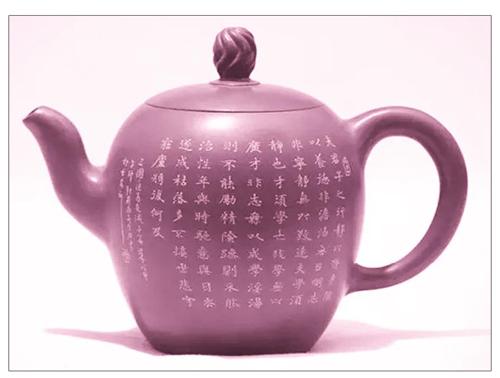

八面君正壺

八面君正壺威風八面,器形平正穩重、霸氣十足。這款壺壺身植入小楷,臨摹自鐘邵京的《靈飛經》,筆勢圓勁,字體精妙,有原帖風范,與茶壺渾然一體。

青銅螭龍壺

這是經典仿古器型茶壺,它是平雕工藝,設計大方,刻工精致。肩口處裝飾著一圈鉚釘,好似緊緊釘住歷史的銅墻鐵壁。壺蓋上盤踞的螭龍,仿佛在鳥瞰天下。古銅色的溫潤質感,使它宛如一把上古神器。

漢方壺

古人重方器,尤其在漢朝,它是身份地位的象征。家中有方器,不是名門,便是望族。顧名思義,漢方壺的制作靈感來源于古代方器。這款漢方壺小巧玲瓏,協調順暢。壺身雕刻的是元朝畫家黃公望《富春山居圖》中的精華部分,以浙江富春江為背景,畫面淡雅,山和水布置疏密得當。茶壺蓋模仿清朝官帽,讓人內心再次升起對古人的崇敬。

四、坭興陶的傳承與發展

坭興陶是廣西的文化使者,也是欽州的城市名片,為了讓坭興陶陶藝文化薪火相傳,欽州市成立了“青少年坭興陶藝工作室”,并免費開放,利用課余時間和假期開展各種活動,加深了廣大青少年對欽州坭興陶歷史文化底蘊的了解。中央民族大學附屬中學欽州國際學校、欽州市第一中學等學校經常舉行坭興陶設計大賽,豐富了同學們的課外活動,加深了廣大同學對繼承和弘揚欽州歷史文化的認知,搭建了欽州坭興陶藝傳承之路。