基于智能云的多參數耦合地質災害監測預警系統的應用

趙 越,胡 靜

(1.江西省地質環境監測總站,江西 南昌 330096;2.江西省勘察設計研究院,江西 南昌 330224)

我國是世界上地質災害影響最嚴重的國家之一,黨和政府高度重視自然災害防治。中央財經委員會第三次會議明確提出“堅持預防為主,努力把自然災害風險和損失降至最低”的防災減災要求,所以加快構建地質災害“人防和技防并重”的專群結合的監測體系建設,切實提高我國地質災害監測預警水平將成為未來工作的重點。

以往地質災害“人防”體系主要依托群測群防體系,通過群測群防員的日常巡查,肉眼宏觀觀測或埋釘法、貼片法等簡易監測對地質災害體變形情況進行判斷,依靠銅鑼、口哨等進行預警,此方法雖然可以對地質災害發生起到一定預警預報作用,但時效性差,對于突發性地質災害防治效果不明顯。而通過疊加地質災害監測預警系統等“技防”手段,實時對災害體進行氣象、位移等監測,提升了時效性,從而更好的輔助群測群防工作,為地質災害預報預警增加保障。

本文以萍鄉市某標段地質災害專群結合監測預警實驗點建設為例,闡述基于智能云的多參數耦合地質災害監測預警系統在專群結合的監測體系中的應用及存在的問題。

1 區域地質災害及監測預警概況

1.1 地質災害概況

標段區域內有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、滑坡隱患、崩塌隱患等各類地質災害1337處,規模均為小型,潛在威脅人口16002人,潛在經濟損失21779.1萬元[1,2]。總體上看,標段內地質災害具有點多面廣、規模小、類型復雜等特點,給當地人民群眾生命財產安全造成了較大隱患。

1.2 監測現狀

標段內人民政府、自然資源主管部門相關領導歷來十分重視地質災害防治工作,區域內對于地質災害監測建立較為完善的各級監測預警制度,制定了防災預案,但監測手段仍主要以日常巡查監測為主,缺乏相應技術支撐,特別是汛期群測群防員壓力很大。

2 基于智能云的多參數耦合地質災害監測預警系統

2.1 總體架構

多參數耦合地質災害監測預警系統是為滿足地質環境智能監測設備數字化、網格化、智能化需求,而構建基于海量數據采集、匯聚、分析、預警預報的服務體系。系統基于智能云數據平臺,通過對地質災害體地表、深部變形,雨量、含水率、應力等一系列地質、氣象數據的動態采集,實時監測災害體的位移變化和發展變化趨勢,結合影響滑坡發育的重要因素以預警理論模型完成對災害體穩定性分析及對對災害的預警預報發布工作。

2.2 數據采集功能

數據采集是通過布置在災害體上部的各種自動化監測設備實現數據智能采集、長期固態存儲,使用全網通、4G、北斗衛星、光纖等多種通訊方式將數據傳輸至監測預警平臺,并以圖表的形式直觀反映監測數據的變化情況,數據采集頻率可根據監測需要調整。

2.3 數據分析功能

標段區域內地質災害的誘發因素主要為降雨,依據雨量計、裂縫計、傾角加速度計所獲取降雨量、位移變形量、位移變形速率及加速度等動態指標,以滑坡時間-位移-降雨曲線的切線角為主要判據[3],結合災害體地質特征以及宏觀變形特征,構建了多參數耦合分析的地質災害預警模型,利用模型實現高精度的地質災害預警預報,同時根據災害機理認識與監測數據不斷優化調整模型及閾值。數據分析主要采取比較法、圖表法、特征值統計法及數學模型法等方法,并結合人工監測數據和人工現場巡查記錄,實現對地質災害的穩定狀態及變化趨勢有效把握。

2.4 預警預報功能

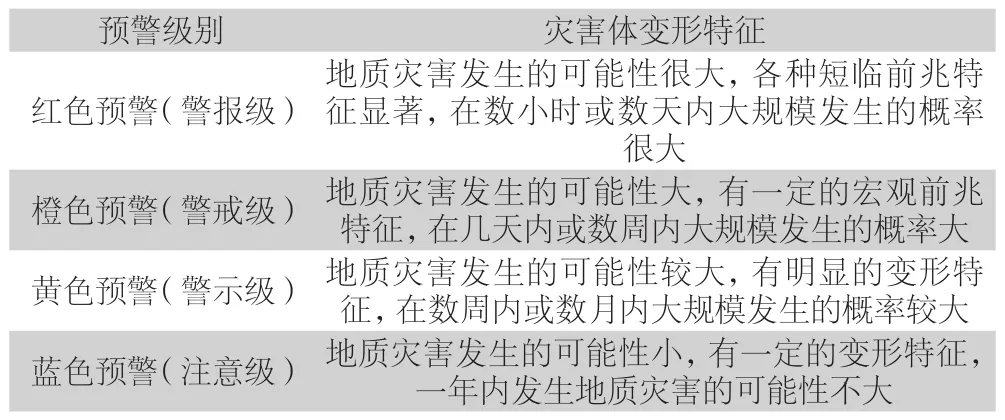

基于災害體的宏觀跡象、自動化監測數據和區域氣象參數,按照地質災害發生的發展階段、緊急程度、不穩定發展趨勢和可能造成的危害程度,建立了紅、橙、黃、藍(表1)四級預警體系,預警平臺能第一時間將相應等級預警信息告知有關防災責任人、監測責任人、群測群防員,并根據有關規定決定是否向社會發布,發布渠道包括電話、網絡、電視臺、廣播、短信等方式。

表1 四級預警級別劃分表[4]

2.5 預警響應機制

結合標段內縣級地質災害防災體系建設的相關文件,設置了如下監測預警響應機制:

(1)藍色預警:藍色預警發出后,群測群防員去現場對宏觀跡象進行巡查并將有關情況反饋至鄉(鎮)防災辦及專業監測人員。

(2)黃色預警:黃色預警發出后,防災責任人、群測群防員應去現場對宏觀跡象進行巡查并將有關情況反饋至鄉(鎮)防災辦、專業監測人員;鄉(鎮)防災辦將有關情況反饋給縣(區)級自然資源主管部門;專業監測人員加強監測數據分析,加密監測,預測發展趨勢。

(3)橙色預警:橙色預警發出后,防災責任人、群測群防員去現場對宏觀跡象進行巡查,如發現仍有少量變形跡象產生,應首先按應急預案撤離受災群眾,同時上報鄉(鎮)防災辦、專業監測人員,鄉(鎮)防災辦將有關情況反饋給縣(區)級自然資源主管部門,專業監測人員加強監測數據分析,開展短期預警,預測發展趨勢;縣(區)級自然資源主管部門會同技術支撐單位前往現場進一步核查。

(5)紅色預警:紅色預警發出后,防災責任人、群測群防員去現場對宏觀跡象進行巡排查,如發現明顯變形跡象,應首先按應急預案立即撤離受災群眾,同時上報鄉(鎮)防災辦、專業監測人員,鄉(鎮)防災辦將有關情況反饋給縣(區)級自然資源主管部門,縣(區)級自然資源主管部門將有關情況反饋給市級自然資源主管部門,縣級自然資源主管部門會同鄉(鎮)和技術支撐單位前往現場進一步調查處置,若確屬災險情,則立即按照應急預案和災險情速報機制采取相應行動。

3 監測系統的實際應用

3.1 系統運行情況概述

標段內地質災害監測預警系統自2021年5月試運行以來,截至2021年9月30日,預警總數611條(表2),其中正常預警98條,異常預警513條,其中數據異常431條,設備維護造成的誤報82條。有效預警地質災害3處,緊急轉移人口14人。

表2 試運行階段預警數量統計表

從時間上看,異常預警多發生于2021年8月之前,為設備試運行初期,對設備調試導致數據異常造成的誤報多達500余條,8月~9月設備調試基本正常后,異常預警則大幅度減小,8月~9月總計異常預警僅10條。

從預警設備上看,正常預警設備主要為雨量(75條),異常預警多發生于裂縫計(261條)、雨量(114條)、傾角計(99條)等,誤報較多的原因為前期安裝過程中設備安裝不規范,造成設備誤顫、數據跳躍,其次為固件升級及閾值設定造成的數據異常。后期通過設備維護、預警模型調整、閾值優化后,8月份~9月份設備預警趨于穩定。

總體上看,因前期試運行階段大量設備調試造成的異常預警較多,設備正常預警率低,后通過設備維護、預警模型調整、閾值優化后設備性能與監測點實際情況基本匹配,異常預警逐步降低,設備穩定較好,能較準確反饋監測點現場情況,設備可靠性較高。

3.2 運行過程中存在的問題

(1)部分設備因太陽能板過小或受樹木遮擋較嚴重,造成設備虧電停機。

(2)部分設備因設備安裝人員經驗不足,安裝缺乏規范性,造成設備安裝不到位。

(3)預警閾值設置過低,造成設備誤報較多。

(4)監測預警的相關法律、規范待完善,預警處置機制待完善。

4 結論

基于云智能下的多參數耦合地質災害監測預警系統在本次專群結合監測預警實驗中成功實現了地質災害監測數據的快速采集、處理分析、預警預報等功能,“人防+技防”風險預警模式初步建立。但監測預警工作仍存在一些問題,未來仍需在設備參數標準、安裝標準上進行規范,在預警模型、動態閾值設定方面需積極探索,在預警機制上做好閉環管理。