廣東省陽山縣三叉頂礦區礦體特征及找礦前景預測

黃曉偉,黃賽賽,陶敬忠

(廣東省化工地質勘查院,廣東 廣州 510800)

1 礦區地質

三叉頂礦區位于粵北陽山地區,地處由郴州-懷集斷裂帶及連縣-陽山斷裂帶組成的“八字型”構造以南。區域出露地層主要有下石炭統石磴子組(C1s)、下石炭統測水組(C1c);礦區內斷裂構造往往以北東、北西向為主,對礦區褶皺構造影響較大的構造為白石潭-太平墩倒轉向斜;區域上巖漿巖主要集中分布在礦區西部,南部地區及東南角以巖株形式局部出露,礦區內地表未見巖體出露。

1.1 地層

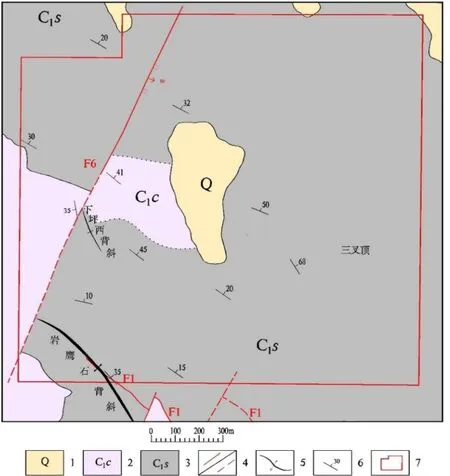

礦區內出露的地層為下石炭統石磴子組(C1s)灰巖及測水組(C1c)細粒石英砂巖、細粒巖屑石英砂巖及第四系(Q)洪沖積層(見圖1)。

圖1 三叉頂礦區地質圖

1.1.1 石磴子組(C1s)

石磴子組地層分布于礦區絕大部分地區,占礦區總面積的85.6%。該組巖性為灰色薄-中厚層狀微晶灰巖夾灰色薄-中層狀含燧石結核(條帶)微晶灰巖及灰色薄-中層狀生物碎屑微晶灰巖為主,地層總體走向北西,傾向北東,傾角10°~30°。生物碎屑微晶灰巖中含較多海相生物化石,包括珊瑚、海百合及腹足類,以珊瑚類數量最為豐富(見圖2、圖3)。

圖2 16號勘探線示意圖

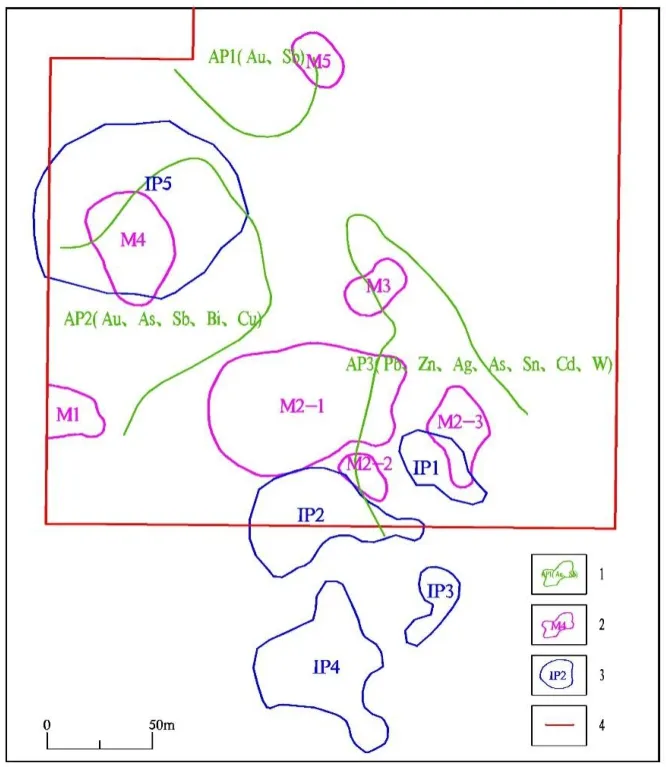

圖3 礦區物化探綜合異常套合圖

1.1.2 測水組(C1c)

測水組在區內局部出露,主要分布于礦區西部及其外圍,占全區總面積的9.7%。該組巖性主要為淺灰—灰黑色薄層狀粉砂巖、泥質粉砂巖、細粒石英砂巖、細粒巖屑石英砂巖、含碳粉砂巖,地層總體走向北北西、近南北向,傾向北東,局部傾向南西,傾角較緩,約10°~30°。測水組地層普遍遭受后期構造改造破壞,揉皺和破碎較為發育,碎屑巖中常見褐鐵礦等蝕變礦物,區內本層常見有磁黃鐵礦呈浸染狀分布。

1.1.3 第四系(Q)

第四系主要分布于礦區中部地區,位于山邊平地、農田及民房旁,占全區總面積的4.7%。礦區第四系巖性為黃褐色坡洪積土為主,主要由黏土礦物及巖石碎屑組成,碎屑巖性包括粉砂巖、石英砂巖、巖屑石英砂巖,大小不等,呈次圓-次棱角狀不均勻分布。

1.2 構造

礦區內共識別出一處褶皺構造及兩條斷裂構造(見圖1)。

1.2.1 褶皺

礦區范圍內識別出一處褶皺構造,即“巖鷹石背斜”,其軸跡整體呈北西320°方向展布,受松山斷裂(F6)左行牽引,局部發生偏轉,背斜樞紐近水平,軸面近直立,長約700m,寬約150m,該褶皺不發育軸劈理,屬中淺構造層次變形。總體上巖鷹石背斜受后期構造疊加改造較小,為一軸面近直立轉折端圓滑的緊閉型背斜。

1.2.2 斷裂

礦區內共識別出兩條斷裂構造,分別為北東向“松山斷裂(F6)”和北西向“旁山斷裂(F1)”,兩者為礦區主干斷裂。松山斷裂(F6)位于礦區西部,區內延伸約1.6km,出露寬度約3m~10m,走向北東30°~40°,傾向南東,傾角約80°;旁山斷裂位于礦區南部及外圍一帶,區內延伸長度約1.5km,在本次礦區內延伸長度約150m,出露寬度約1m~2m,走向北西310°~330°,傾向北東,傾角30°~75°變化。

1.3 巖漿巖

礦區范圍內地表未發現巖漿巖出露,但在施工的鉆孔中,均揭露到花崗巖體,淺部為細粒黑云母二長花崗巖,中深部為中細粒-中粒黑云母二長花崗巖,顯示了礦物粒度由細變粗,巖石由邊緣相轉變為中心相的漸變過程。

2 礦體地質

礦區內初步查明有一組北西向Ⅲ號鉛鋅礦化帶和一組北西向Ⅳ號鎢鉬礦帶,在接觸內帶的花崗巖體裂隙中可見石英脈型輝鉬礦化層(局部可見石英脈型鎢礦化層)。

2.1 礦體特征

2.1.1 Ⅲ號礦化帶

Ⅲ號礦化帶共有5條脈狀裂隙填充鉛鋅礦化層,主要賦存于受構造活動影響形成的層間裂隙中,在地表共發現有5條近平行分布的薄層鉛鋅礦化層,走向114°~156°,總體走向143°,產狀一般較陡,傾角63°~78°,沿走向延長150m~400m,礦化厚度0.10m~0.30m。礦化巖為條紋、條帶狀矽卡巖化巖或強烈碳酸鹽巖化(方解石)破碎巖,礦化巖中礦石礦物主要是細-中粒方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦,三者共生呈層紋、條帶狀或細脈、團粒-團塊狀產出,分布不均勻,圍巖為灰巖,礦化巖中Pb+Zn含量0.3%~7.06%不等,Ag含量25.9g/t~97.9g/t。

2.1.2 Ⅳ號礦帶

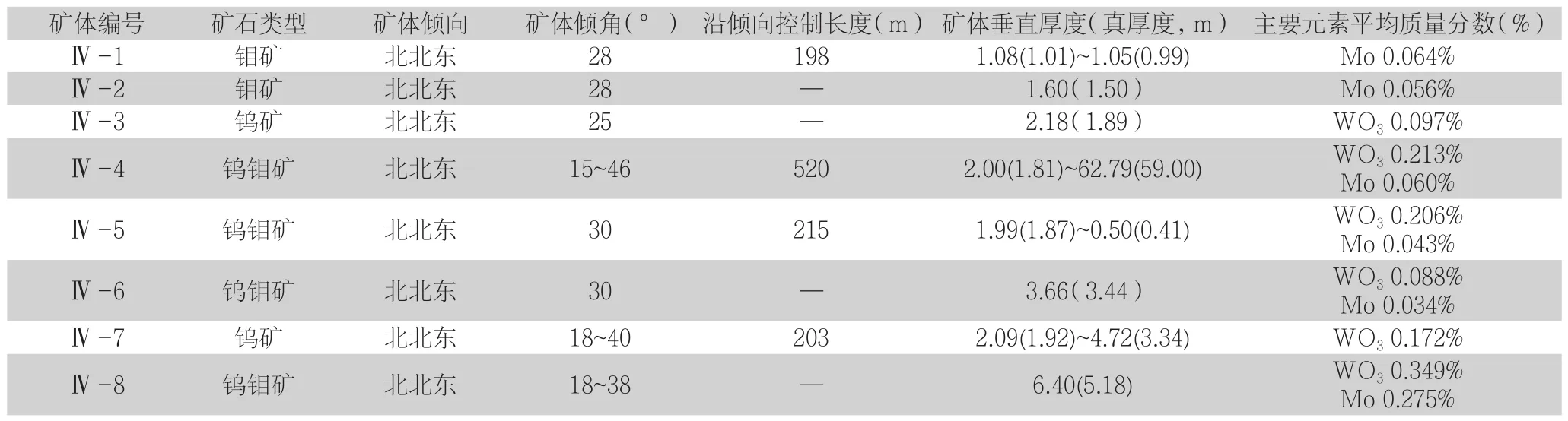

Ⅳ號礦帶由規模大小不等的8個礦體組成(編號Ⅳ-1~Ⅳ-8),基本特征見表1。

表1 礦體特征一覽表

主礦體為Ⅳ-4鎢鉬礦體,次為Ⅳ-7鎢礦體(見圖2)。根據鉆孔揭露情況,Ⅳ號礦帶整體走向北西,傾角整體平緩,一般14°~43°,局部大于45°。礦石礦物以鎢鉬為主,局部鉛鋅富集,多伴生鉍,次伴生錫。Ⅳ-4、Ⅳ-7礦體特征如下:

(1)Ⅳ-4鎢鉬礦體。Ⅳ-4鎢鉬礦體為礦區內揭露規模最大的礦體,產于巖體與石磴子組灰巖接觸帶附近,總體呈似層狀產出,頂底板均以大理巖化灰巖為主。礦體整體走向北北西,沿走向控制最大長度約170m,傾向北東,沿傾向控制最大延伸約520m,傾角12°~43°。單工程垂直厚度(真厚度)2.00(1.81)~62.79(59.00)m,平均垂直厚度23.02m。礦體中礦石礦物以鎢鉬為主,伴生鉍,礦體平均質量分數WO30.222%、Mo 0.059%,伴生Bi 0.047%。

(2)Ⅳ-7鎢鉬礦體。Ⅳ-7號鎢鉬礦體產于巖體與石磴子組灰巖接觸帶上,總體呈似層狀產出,頂板為灰巖、大理巖化灰巖,底板為黑云母二長花崗巖。礦體整體走向北北西,沿走向控制最大長度約378m,傾向北東,沿傾向控制最大延伸約203m,傾角10°~40°,單工程垂直厚度(真厚度)2.09(1.92)~4.72(3.34)m,整體平均垂直厚度3.57m。礦體中礦石礦物以鎢為主,伴生錫鉬鉍,礦體平均質量分數WO30.250%、伴生Sn 0.034%。

2.2 礦石質量

2.2.1 礦物成分及結構構造

(1)礦石礦物主要有白鎢礦、輝鉬礦、閃鋅礦、方鉛礦等。白鎢礦主要分布于Ⅳ號礦帶,多以細粒浸染狀較均勻分布于矽卡巖中;輝鉬礦主要分布于Ⅳ號礦帶,呈疊瓦狀或斑點狀產于矽卡巖中;閃鋅礦主要分布于Ⅲ號礦化帶,呈細粒結構和致密塊狀結構,Ⅳ號礦帶亦可見少量閃鋅礦,其色多呈棕褐色;方鉛礦主要分布于Ⅲ號礦化帶,鉛灰色,細粒致密狀或是立方晶體,常與閃鋅礦伴生但含量較低。

(2)脈石礦物有石榴子石、碳酸鹽巖礦物等。石榴子石呈半自形粒狀,粒徑0.55mm~6.5mm,均質性,裂紋發育,糙面顯著,在巖石中較均勻分布,后期較強蝕變,裂隙和邊緣常見碳酸鹽化,也局部見綠簾石化或綠泥石化。碳酸鹽礦物多呈它形或半自形粒狀,粒徑0.1mm~0.5mm,高級白干涉色,局部顆粒間可見較少量晚期碳酸鹽礦物,晚期碳酸鹽礦物呈填隙不規則粒狀,局部為脈狀,明亮干凈。

2.2.2 礦石類型

按礦石結構構造劃分,礦石自然類型以浸染狀礦石為主。工業類型為中高溫矽卡巖型礦床。

2.2.3 礦石化學成分

多金屬礦石中主要有用元素為WO3、Mo,WO3含量0.073%~0.349%、Mo 0.034%~0.275%,主要伴生元素為Bi,含量0.029%~0.047%,次為Sn,平均0.034%。

2.3 圍巖蝕變

礦區圍巖蝕變類型主要是矽卡巖化,其次是碳酸鹽巖化、硅化、褐鐵礦化。

3 成礦規律及資源潛力分析

3.1 成礦規律分析

(1)礦區隱伏巖體與碳酸鹽巖類巖石的接觸帶主要成礦地段,分析認為礦區西部的背斜為隱伏巖體侵位時的同期構造,推測可能為巖體侵入時引起的“被動”褶皺。背斜構造形成時派生的層間空隙、軸向斷裂以及環狀或放射狀斷裂等提供了有利的成礦空間。與巖漿熱液有關的中深部接觸交代型矽卡巖鉛鋅多金屬礦為礦區的重要成因類型,淺部接觸外帶與巖漿熱液有關的脈狀裂隙填充鉛鋅礦和接觸內帶與巖漿熱液有關的高溫石英脈型輝鉬礦為礦區的次重要成因類型。

(2)高精度磁法測量圈出的M2、M4磁異常具有較大規模分布。其中M2磁異常東部激電測深顯示該地段中深部有較為顯著的中-低阻、高極化率異常,平面圈定的激電異常IP2以低阻高極化為主的異常,異常位于M2地磁異常的南側,有利于尋找連通性較好的良導脈狀金屬礦體,其地表圈定的AP1土壤異常中也有Sn、W、Mo異常疊加;M4磁異常區位于As-Au-Cu-Mo(Sb-Bi)所元素組合的AP2土壤異常(AP2乙1/Cu、Au、As、Bi、Sb、Mo、Sn)中心,平面圈定的激電異常IP5是高阻高極化為主、局部為低阻高極化的異常,異常區內存在M4低緩地磁異常。根據前期的成果資料綜合分析認為礦區西部中深部具有良好的尋找鉛鋅多金屬礦床的前景(見圖3)。

(3)根據前期施工的ZK1601號鉆孔,目前已驗證了中深部的隱伏花崗巖體,并揭露了中深部的熱液交代型鉛鋅礦化體和接觸交代矽卡巖型鎢鉬錫多金屬礦化體。此外,在接觸內帶的黑云母花崗巖中常分布有石英脈型輝鉬礦化體,主要礦化為鉬,常伴生有螢石、輝鉍礦和白鎢礦,成因類型為高溫巖漿熱液型鉬礦床。

(4)激電測深成果表明,礦區的南部及西北部是以低阻高極化為主的異常,其中南部異常(主要為IP2異常區)特征與已知礦體上的異常特征相似,不同的是已知礦體上為高阻區,而南部異常以低阻區為主,這可能與地表覆蓋一層測水組的砂巖有關,砂巖含炭質呈低阻;西北部異常IP5異常分布范圍大,與礦段附近異常的高阻高極化特征相似,因此推測異常可能與隱伏礦體有關。從物性參數表中可知,區內灰巖極化率低,不足以引起如此高的極化率異常。但淺部礦化異常通常是深部礦體的在淺部形成的激電暈,等值線局部向下不封閉有可能深部存在隱伏礦體,故存在深部找礦前提(見圖3)。

3.2 資源潛力分析

礦區金屬礦化存在受隱伏酸性巖漿巖(燕山期黑云母花崗巖)制約的統一的巖漿熱液成礦成礦系統,下坪村鉛鋅礦化帶所見的鉛鋅礦化,屬于該成礦系列接觸外帶中的脈狀中低溫熱液交代蝕變型鉛鋅礦化,目前礦區南部已有鉆孔驗證矽卡巖型鎢多金屬礦的存在,但尚需增加勘探工程以期擴大找礦成果,此外,礦區西側物化探套合良好的異常區區尚未進行有效的揭露驗證,亦可作為進一步勘探的重要方向。

4 結論

區域鎢錫鉬、鉛鋅或多金屬礦床的成因類型屬于賦存于碳酸鹽巖中與燕山期花崗巖漿活動有關的多金屬礦床,按礦化元素組合及礦化特征,可進一步劃分為巖體接觸帶矽卡巖型似層狀多金屬礦床、巖體接觸外帶脈狀熱液充填交代蝕變型多金屬礦床,兩者在空間分布上具有密切的聯系。鑒于勘查區內開展的物化探異常工作及鉆探查證效果良好,可以進一步對礦區南側和西側物化探異常套合良好地段開展適量的鉆探查證工作以進一步擴大找礦成果。