膠萊盆地郭城—崖子金成礦帶龍口—土堆金礦地質控礦構造

張 鼎,王榮柱*,李大兜

(1.山東省第一地質礦產勘查院,山東 濟南 250100;2.山東省富鐵礦勘查技術開發工程實驗室,山東 濟南 250100)

近年來在山東膠萊盆地東北緣陸續發現了郭城、西澇口、蓬家夼等一系列金礦床。初步研究發現,這些礦床均是受盆地邊緣低角度斷層控制的蝕變構造巖型金礦,均為伸展作用下形成的拆離斷層控礦(楊金中等,2000a;朱清波等,2010)。其中:蓬家夼層間滑動斷裂東起河西村,西到東井口,構造帶長約5.5km,寬60m~730m不等,構造線以8號勘查線為界,其西為NW290°±10°傾向SW,其東為NE75°~90°,傾向SE,傾角為5°~50°,含礦構造帶基本上呈上陡下緩的鏟式正斷層。目前所發現的工業意義的金礦床產于該構造帶內。西澇口金礦區的層間滑動破碎帶分布在東鳳凰崖-西澇口一帶,西南端往沙旺一帶仍有延伸,呈NE30°~45°方向展布,該帶延長大于4km,寬數十米~數百米,傾向SE,傾角20°~50°。郭城金礦床拆離斷裂帶走向NEE,傾向SSE,寬約70m~100m,表現為一組走向NE55°~70°的斷裂帶,其地表產狀較陡,傾角為65°左右。在深部變緩,傾角35°左右,斷層面呈舒緩波狀。研究區內雖然對各個金礦床的控礦構造研究較多,但對礦集區缺乏對各個金礦床含礦構造之間的關系和構造形態變化總體特征研究。本次研究擬對礦集區的控礦構造自東向西進行整體研究,以確定各構造之間的關系、形態特征變化。

1 區域地質

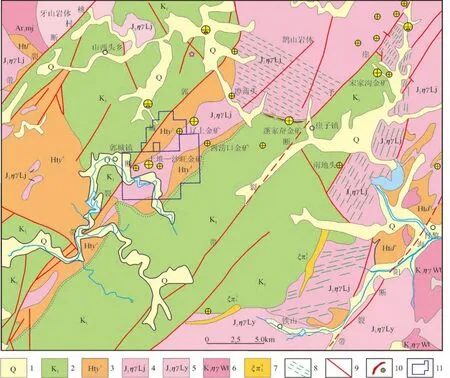

大地構造位置處于華北板塊(Ⅰ級)、膠遼隆起區(Ⅱ級)、膠北隆起(Ⅲ級)、回里-養馬島斷壟(Ⅳ級)、王格莊凸起(Ⅴ級)南部,南接膠萊盆地萊陽斷陷,東臨秦嶺-大別造山帶,是膠萊盆地東北緣的重要組成部分,區內出露地層以古元古代、中生代為主,少量新生代第四系沿河谷展布,侵入巖較發育,斷裂構造發育,金礦床(點)多,成礦地質條件良好(圖1)。

圖1 膠萊盆地東北緣區域地質圖(據丁正江,2014修改)

本區地層屬華北-柴達木地層大區、華北地層區(Ⅲ4)、魯東地層分區(Ⅲ411)。由老至新為新太古代膠東巖群,古元古代荊山群,中生代白堊紀萊陽群、青山群、王氏群及新生代第四系。該區域在漫長的地質歷史發展過程中,不同時代、性質不同、樣式不同的構造相互迭加制約,形成復雜的構造格局。其總體以斷裂構造最為發育,尤以走向北東的斷裂構造為甚,它基本控制了本區地層的展布和中生代巖漿巖的侵入,褶皺不發育。斷裂構造以NE走向為主,由桃村斷裂、郭城斷裂、崖子斷裂在區域上劃分呈NE向展布的四大部分,組成區內的主要構造格架(圖1)。

區內主要含礦構造為發育于荊山群地層及牧牛山巖體中呈NE走向的次級斷裂構造,目前已發現有土堆、土堆東、沙旺、東劉家、后夼、龍口、遼上等金礦床。對膠萊盆地東北緣礦集區內金礦勘查開發、科研論著成果資料進行收集研究,提高對區域成礦理論和礦床特征的整體認識。

研究區勘查資料補充收集龍口-土堆金礦床深部最新勘查資料和礦山深部探采資料,對礦區內主控礦構造帶深部的延伸及變化特征進行研究,與其它礦區的控礦構造深部形跡、蝕變帶規模、礦體厚度、礦體賦存標高等綜合研究對比,進一步厘定礦集區內構造發育及其控礦特征。結合龍口-土堆金礦區內現有的激電測量和可控源音頻大地電磁法物探資料,確定礦區深部金礦預測的物探標志(李大兜,2017)。以土堆地化剖面數據為基礎,研究金礦深部預測的化探礦致異常指標組合,確定深部預測的化探標志。

2 賦礦規律

膠萊盆地東北緣礦集區分布有蓬家夼、西井口、西澇口和郭城金礦床等一系列中大型金礦床,其中:蓬家夼礦區查明金保有資源儲量17494kg,共圈定6個金礦體,其中最大的I-1號礦體占資源儲量的93%。I-1號礦體嚴格受崖子-東井口近東西向層間滑脫斷裂控制,地表分布在4線~9線間,長300m,寬1.50m~25.0m;深部分布在10線~17線間,長600m,厚0.64m~41.92m,礦體賦存標高+95m~-107m,最大斜深490m,向深部未封閉。礦體形態較簡單,呈脈狀,局部具分枝復合現象。沿走向和傾向上總體呈上陡下緩的舒緩波狀,其形態嚴格受近東西向斷裂控制。西井口礦區累計查明資源儲量11004kg,共圈定19個礦體,其中Ⅳ-1號礦體為主礦體,占資源總量的85.15%。Ⅳ-1礦體受盆緣斷裂帶下部近水平的隱伏滑脫斷裂構造控制,為盲礦體。礦體分布在1016線~1120線間,長828m,賦存標高-356m~-590m,沿傾向最大延伸1072m。礦體呈似層狀,沿走向和傾向上呈舒緩波狀,局部具分枝復合現象。礦體總體走向45°左右,傾向南東,傾角0°~12°。西澇口礦區共查明金資源儲量31094kg,共圈定168個礦體,其中Ⅲ-26號為主礦體,占資源總量的18.94%。礦體最大走向長714m,最大斜深621m(-500m~-702m標高),平均走向95°,傾向南,平均傾角30°(楊春福,2010a和2010b;趙寶聚,2017;李大兜,2019)。沿走向、傾向均未封閉,與其西部遼上礦區的礦體相連。礦集區內各個金礦床雖然對礦體的特征和賦存規律進行總結,但由于各礦區勘查權限的限制,未能對控礦構造內礦體的總體分布規律進行研究。因此,本次擬對層間滑脫構造內各礦區礦體的分布規律進行整體分析、總結研究,以確定礦體在滑脫構造內的整體賦存規律。

3 對成礦的控制作用

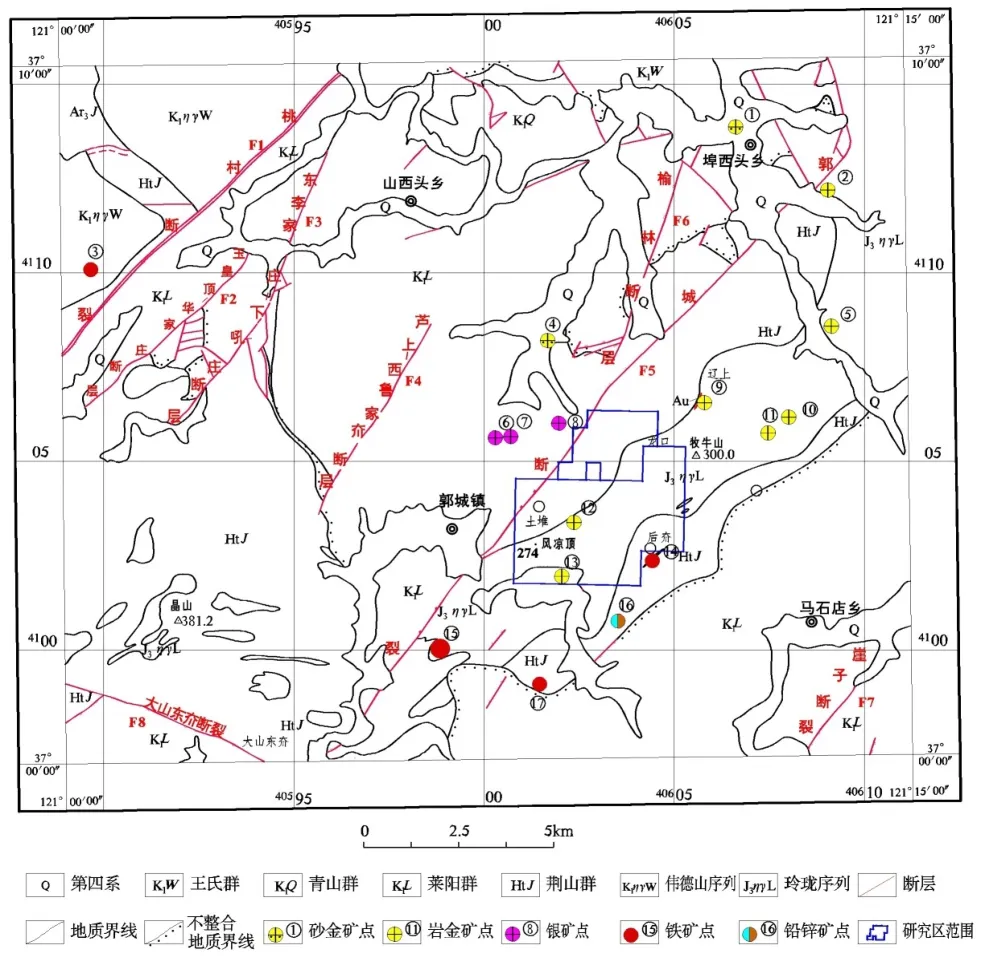

區域構造具有多旋回多期次的特征,發育有褶皺、斷裂及韌性剪切帶。斷裂構造以NE走向為主,由桃村斷裂、郭城斷裂、崖子斷裂在區域上劃分呈NE向展布的四大部分,組成區內的主要構造格架(圖2)。每一部分地質內容各不相同,桃村斷裂北西地區為新太古代膠東巖群以及新太古代、古元古代地層,在桃村斷裂與郭城斷裂之間出露中生代地層,郭城斷裂以東主要是玲瓏序列九曲單元二長花崗巖及古元古代荊山群變質巖系;崖子斷裂以西為中生代地層。

圖2 膠萊盆地東北緣區域構造簡圖

區域上斷裂構造較為發育,形成(活動)時代、規模、性質、產狀各不相同。以NE向為主,另有NNE向、NW向、EW向斷裂,它們的規模、性質、形成機制各不相同,發育有韌性斷裂和脆性斷裂形成于不同時代,以脆性斷裂為主。其中NE向及其次級構造為控礦構造,礦體主要賦存于盆緣斷裂帶、脆性斷裂及下盤適當位置、圍巖裂隙等處。已知礦床礦體主要受郭城斷裂控制,主要有龍口-土堆金礦、遼上金礦、西澇口金礦、南果子金礦等(陳昌昕,2015)。

4 三維定位定量成礦預測

在對礦集區控礦構造和礦體賦存規律研究的基礎上,結合龍口-土堆金礦區物、化探成果資料和深部坑、鉆工程信息,對龍口-土堆金礦區深部金礦資源進行三維定位定量成礦預測,圈定找礦靶區,以期深部重大找礦突破。