江西上栗縣礦山地質災害成因及預測評價

曹員兵,羅 晛,孫 超

(江西省地質調查研究院,江西 南昌 330030)

1 概況

研究區地理坐標:東經113°51′58.97″~113°57′32.99″,北緯27°54′25.04″~27°59′27.65″。離縣城較近,交通發達。區內屬中亞熱帶東南季風氣候,氣候溫暖、濕潤多雨。據2008年~2019年氣象資料,年平均降雨量在1400mm左右,雨季一般自3月下旬開始,到7月上旬前后結束,其中降雨量最大的月份為6月份,多年月平均降雨量為247.83mm。

2 礦山地質災害主要特征

2.1 礦山地質災害分布特征

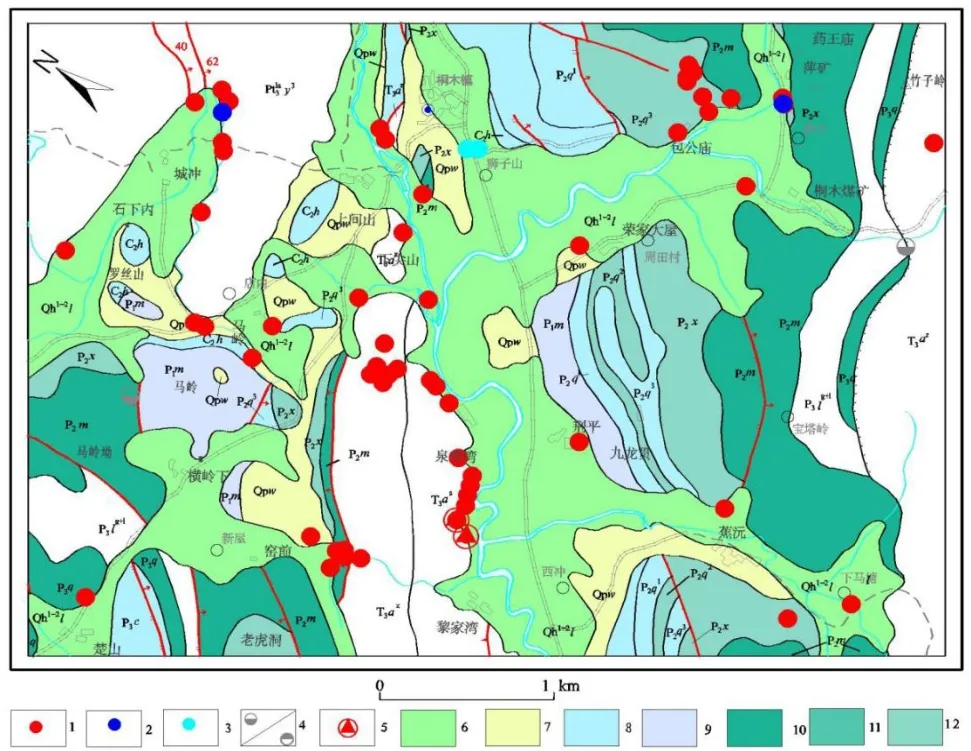

地質災害在礦區的分布密度上來看,主要發生在中部區域[1],其次在北東角和南東角,在整體上呈片狀分布[2],單個災點也分布得較為密集(圖1)。

圖1 含水層與地質災害易發點分布的關系圖

從分布范圍上,礦山地質災害易發點主要沿上栗縣沿線分布,其次為馬嶺的北東角及南部的周田村一帶[2],往往具有成串分布的特點,滑坡點一般出現在第四系與基巖的界線附近,主要與礦山工程基礎施工有關。

從地質災害發生時間上看,災害主要發生在2008年、2014年、2015年三年,尤其是2014年發生的地質災害竟然達到了51處,占所有地質災害的79.7%,這三年均發生過特大暴雨,因此從區內的地質災害發生條件看,暴雨成為礦區發生地質災害的重要因素。礦區內已經調查出的地質災害共有64處,其中滑坡60處,占災害總數的93.75%;地面塌陷2處,點災點總數的3.125%;滑坡隱患2處,點災點總數的3.125%。

2.2 礦山地質災害形成地質背景

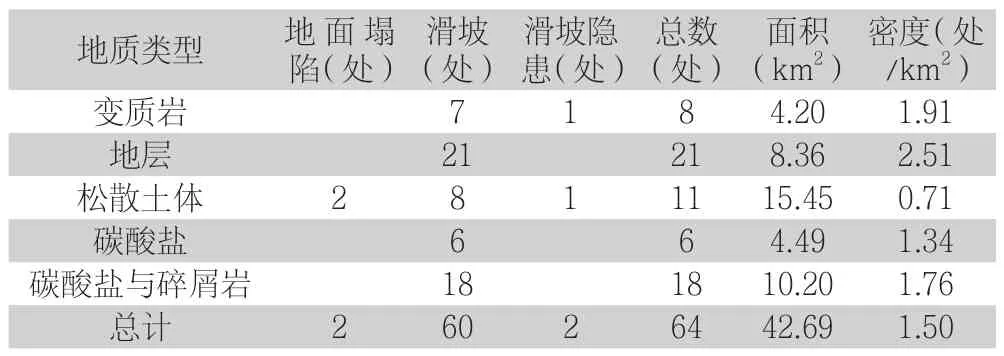

從區內發生的64處地質災害看,災點主要分布于第四系沖洪積區與基巖交界附近,屬剝蝕丘陵地貌。按地質類型劃分為變質巖、地層、松散巖土、碳酸鹽建造、碳酸鹽與碎屑巖5類,災點發育情況及分布密度見(表1)。

表1 地質災害與地質類型關系一覽表

2.3 礦山地質災害的發育特征

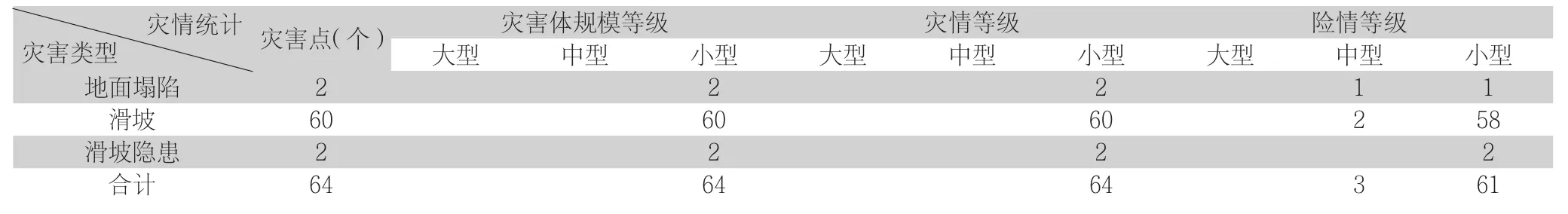

專題區內發現的地質災害主要為斜坡類災害,其次為地面塌陷。災害所在坡體多為人類工程活動切坡形成的陡峭的巖質或土質斜坡,且礦體節理裂隙較為發育,地層風化強烈,土層厚度大,滑坡成為主要的災種,共有60處,占災害總數的93.75%,其余各類災點較少(表2),重點介紹以下兩類災點情況。

表2 礦區地質災害發育類型及規模

(1)礦體滑動地質災害。此種類型地質災害共有60處。從巖土體類型看,54處災害為土質滑坡,6處為巖質滑坡;從地形地貌來看,災害體發生原始坡度最大48°,最小10°,平均為26°,多處于緩坡帶中;從滑面的傾向看,各個方向均有,但總體上以北西和南東向為主;滑面傾角則以30°~40°為主,其次為50°~60°;從礦體滑動的厚度來看,均為淺層滑坡,滑體厚度多<5m,平均為1.78m,滑體多沿巖土接觸面滑動;從滑坡體規模來看,均為小型滑坡,滑坡體積小于10萬方,平均為535.6m3;從原始坡形看,55處為凸形,4處為直形,1處為凹形;從原始坡度看,多發生在坡角20°~40°的斜坡之間,少量坡角小于10°,個別達48°;從原始坡高看,多發生在坡高8m~25m之間,個別坡高達60m;從滑坡平面形態看,多為舌形,達28處,不規則形13處,半圓形12處,矩形7處;從滑坡剖面形態上看,以凹形為主,達37處,其次為凸形11處,直線形9處,階梯形2處,復合形1處;從滑坡的目前穩定性來看,多處于不穩定狀態,達39處,較穩定的有20處,穩定的只有1處,經過人類長時間礦山開采活動,災害體所處斜坡已基本穩定。礦體滑動在平面上一般呈舌形、半圓形及不規則形,剖面上多呈凹形,其次為凸形,多數坡面人類工程改造明顯。部分災害體仍可見到明顯的變形活動跡象,主要為災害體后緣及兩側可見拉漲裂縫,前緣坡面微微向上鼓起,部分可看到鼓脹裂縫有水滲出,在坡腳多有滑落的碎塊石、土體堆積,坡面植被有不同程度的變形現象,可見向下歪斜,形成“馬刀樹”等。

(2)地面塌陷。經過實地調查發現,礦區內發生的2處塌陷距離較近,地面塌陷具有群發性特點。部分地面塌陷點呈圓形,坑口面積約100m2,發生于2003年,深度約為0.5m,屬土洞型塌陷,具雙層結構特征,上層為粉質粘土,下層為棲霞組灰巖,其誘因可能由抽取地下水有關,已停止采礦活動,目前處于穩定狀態;另一處地面塌陷發生于2001年,陷坑呈不規則形,坑口面積約10000m2,成因類型為土洞形,具雙層結構,上層為粉質粘土,下部為棲霞組灰巖,其誘發因素可能和過量抽取地下水有關,目前有減弱趨勢,基本穩定。

以上兩處地面塌陷距離較近,其形成除和下伏灰巖本身的溶蝕有關外,還可能與礦區地下水過度開采有關。

3 成因分析

礦山地質災害易發點主要位于栗水桐木鎮段北側的構造剝蝕丘陵區和侵蝕堆積區界線附近,出露地層主要為安源系、二疊紀灰巖及第四系沉積物,表層多覆蓋有殘坡積土體,下伏基巖多為細碎屑巖,如泥巖、粉砂巖、含炭泥巖,以及灰巖,礦石節理裂隙發育,風化剝蝕強烈,結構松散破碎,強度較低,為地質災害形成提供了有利的基礎條件。據統計調查表明,區內60處滑坡地質災害點中,人類采礦活動為誘發主因的就有59處,占到98%,僅有一處為自然因素。

地質災害是在地形地貌、地質構造、地層巖性、降雨等自然因素和人類工程活動等人為因素的綜合作用下形成的,礦區內降雨和人類工程活動開挖是災害的主要誘發因素,地形地貌、地層特性則是礦體滑動產生的基礎條件。

4 地質災害的危險性與預測評價

整體來看,礦區所處位置在上栗縣范圍內屬于地質災害高易發區,潛在的危險性大。按地質災害危險程度、氣象等因素,該區可進一步細分為3個不同等級:

(1)楚山、蕉源、包公廟、泉背灣、竹子嶺一帶,呈零星的圓塊狀分布,面積約9.4km2。區內共有地質災害點24處,臨界有效降雨量較小,一般達到110mm左右時就容易發生地質災害,目前在117mm左右已發生多處地質災害,加上該帶處于丘陵和堆積區的界線附近,多為灰巖,風化強烈,土體較厚,居民較多,人工活動強烈,切坡建房較多,因此容易引發地質災害,在有效雨量較大時,應作為一級重點區進行預警。

(2)馬嶺坳、荊平、榮家大屋一帶,面積約17.86km2,區內共有地質災害點11處。根據資料分析,該帶以沖積地貌為主,局部處于丘陵和沖積地貌邊界處,從氣象資料分析,該帶的臨界有效降雨量一般在180mm左右,在達到180mm左右就容易發生地質災害,該帶以灰巖或灰巖與碎屑巖為主,風化較強,土體較厚,很多地方第四系較厚,加上地質較平緩,居民點較多,人口密度較大,工程施工活動較多,因此在有效降雨量較大時,容易引發地質災害,這也是要重點關注的地區,屬二級警報區。

(3)馬嶺、桐木、城沖及藥王廟一帶,北部分布較為集中,呈較大面積分布,面積約15.43km2。從資料分析看,區內共有地質災害點29處,該區臨界有效降雨量較大,一般達到210mm左右時就容易發生地質災害,如果長時間降雨引應引起注意,作為三級警報區。

5 結語

針對礦山開采活動頻繁的特點,應從以下方面加強礦山地質災害的預防工作:①應構建地質災害預警體系,深入開展礦山地質災害氣象預警方法研究,完善地質災害綜合量化預報研究工作。②進一步加強礦山地質災害氣象預警與地質災害應急反應、群測群防網絡體系的結合與聯動,為預報系統長期運行建立穩固的基礎平臺。③加大工作力度,組織開展應急預案演練,提高突發礦山地質災害防控水平。