手工建筑模型制作對建筑學專業學習作用探析

李小虎 曾 琳 夏盛玉 薛明遠

(沈陽工業大學 遼寧沈陽 110000)

0 引言

建筑模型是介于建筑設計圖紙與建成立體之間表達其三維模式的一種表現形式,被廣泛用于建筑方案招投標、房地產開發、商品房銷售、環境藝術設計等許多領域。它可以彌補設計圖紙在表現上的局限性,在建筑學的專業教育中,手工建筑模型制作始終貫穿于建筑學專業教學的各個環節,并且在全世界范圍內的眾多建筑學高校中成為一門幫助學生開拓思路生成設計,培養學生設計能力與技巧的必修課程。然而,在計算機設備普及、信息與軟件技術日益發達的今天,計算機模型逐漸成為建筑三維表現的主要方式,手工建筑模型的作用以及其在建筑設計引導上的必要性漸被冷落。但從學生的角度來說,學習并掌握設計技巧雖然近些年科技的發展使得計算機模型逐漸成為設計領域交流的主流手段,手工模型都依然有著不可或缺的獨特影響和意義。

1 建筑模型發展現狀

1.1 信息時代建筑學電腦軟件的發展

21世紀是信息化時代,計算機技術迅猛發展的同時帶動了無數行業的技術進步,建筑學當然是其中之一。Auto CAD、Sketch up、Rhino等功能強大的建筑設計輔助軟件,給當今時代建筑學帶來極大的沖擊與震撼,曲面、弧線、甚至完全無規則可循的各式各樣的形體設計也能在鼠標和鍵盤的配合中輕松完成,為建筑行業提供便捷的同時,更擴展了建筑設計的想象空間。

1.2 手工模型與計算機模型

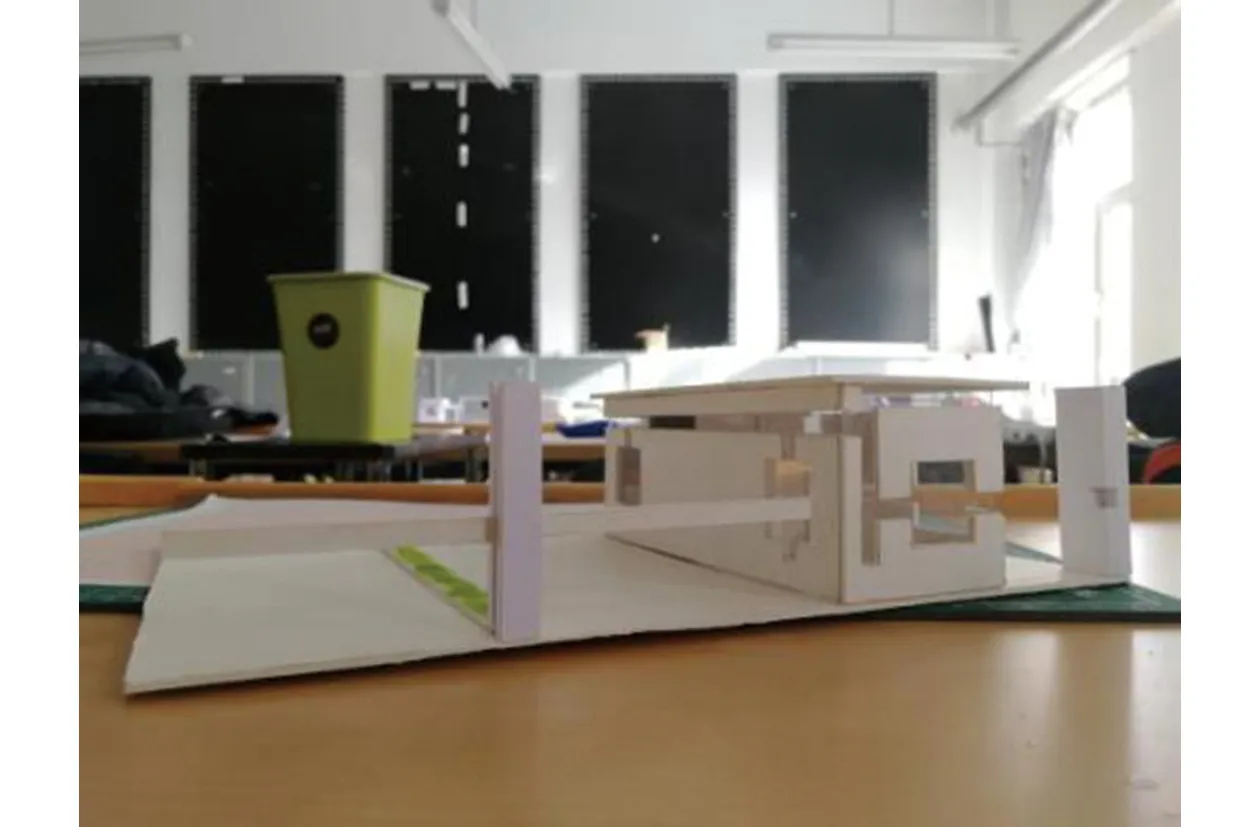

計算機模型雖然便捷地展現了建筑的立體效果,但它也因無法直觀地感受建筑物的尺度,比例和材料,無法替代設計中的手工草模對空間的感知和材料肌理的直接作用,而這種直接的作用往往會影響設計思維的建立和表達(圖1)。正如彭一剛先生在《建筑空間組合論》中指出:“古今中外的建筑,盡管在形式上有及大差別,但凡屬優秀作品,必然遵循一個共同的準則——多樣統一……一件藝術品想要達到有機的統一以喚起人的美感,既不能沒有變化,又不能沒有秩序。”[1],其中的“統一”與“秩序”,實質上便是比例與尺度,是建筑工作者的必備職業素養。

圖1 通過手工模型考量建筑與周邊環境比例關系

討論比例與尺度時的關鍵因素是參照物,在生活中經常會以自身為參照衡量物體,而對于建筑初學者來說,建立身邊熟悉的尺度與建筑之間的聯系是建立比例與尺度感十分重要的一步。手工制作建筑模型的過程,可以直觀地體會到建筑形體與比例、尺度的關系,間接地讓學生將模型材料與身邊的尺度聯系起來,應用于模型上[2](圖2)。相比之下,在電腦屏幕中操作與顯示的,只能通過鼠標實現隨意放大縮小的計算機模型,顯然不具備這一特征。

圖2 通過手工模型考量建筑與人體尺度比例關系

與此同時,優秀的手工建筑模型除作為設計師的工具以外,其本身更是一件藝術工藝品,在國內外各種級別、各種規模的建筑行業展會中吸引著包括建筑師在內的各行各業觀展人的視線。

1.3 手工建筑模型教學現狀

手工建筑模型制作一直以來都是建筑學學生學習的必修課,盡管技術發展,時代變遷,手工建筑模型制作在世界建筑學高等學府中的地位仍無可替代。如美國的麻省理工學院、荷蘭的代爾夫特理工大學、瑞士的蘇黎世聯邦理工學院等,始終將手工建筑模型制作作為建筑學重點課程,亞洲的新加坡國立大學、清華大學、香港大學等建筑學高等院校亦是如此。

然而,在計算機與信息技術發達的今天,我國很多高校對建筑模型制作教學存在“輕過程,重結果”甚至“為制作而制作”的誤區。其實,手工建筑模型制作在材質、空間、造型等各個方面的展示最直觀,更有利于學生進行推敲,能夠促使學生手腦結合。手工模型是改變這種不健康現狀的一種直接、有效的手段。

2 手工模型在建筑學專業學習中的必要性

2.1 展示設計,幫助方案的生成

從廣義上來說,建筑學是研究建筑物及其周圍環境的學科。那么,在設計方案的生成過程如何盡可能直觀地將建筑物本身、周圍環境以及二者的整體效果展現出來,建筑模型的制作在這時則都凸顯出其重要作用。建筑本身方面,現代設計越來越向著錯綜復雜的多維空間發展,在方案生成階段,設計人員對建筑空間的布置、組合,以及對建筑外形整體效果的構思是重中之重,同時也十分困難。而建筑模型制作能將這一抽象的想象過程轉化為具體的、直觀的操作過程,生成為設計方案(圖3)。

圖3 學生設計建筑方案時制作的手工模型

2.2 有利于細節推敲、更全面周到地醞釀方案

好的設計方案大多是經過反復推敲與無數次改進得來的,如主體設計方案生成后,接下來經過推敲與改進過程。而實體模型是雙眼取景,軟件、圖紙等表現方式都是用單眼取景,設計人員設計時很難感受設計的空間尺度感與物體的三維信息。此時,模型是推敲和交流設計的一種手段,具有立體的形態、真實的色彩以及可度量的尺度表現,它可以將設計方案中的優缺點展現得比二維平面描繪更精確、更直觀,更能為設計人員改進方案提供極大的便利[3]。

2.3 弗蘭克·蓋里與手工建筑模型制作

當代著名的解構主義建筑師弗蘭克·蓋里,以具有奇特不規則曲線造型雕塑般外觀的建筑設計而著稱,如沃特·迪斯尼音樂廳、古根海姆藝術博物館等。盡管隨著時代發展建筑設計的工具逐漸先進化,蓋里在設計之初依舊更多依靠紙模型這種傳統方式來進行概念設計,也正是這種以模型為媒介的直觀的設計方式給了蓋里無窮無盡的想象空間(圖4)。

圖4 弗蘭克·蓋里正在制作手工模型

3 應手工模型制作在建筑學學習中應用

3.1 選擇可探究式大師作品

在建筑學的學習中,借鑒與模仿大師之作是很有效的方式。借鑒與模仿可以集百家之長,不斷提升建筑閱歷,是提高自身設計能力的重要手段之一。而且,建筑設計是空間設計,其中的道理很難通過紙面文字形容得清楚明白,制作建筑模型能將大師作品更直觀地展現在眼前,幫助學生更準確、細致地理解大師作品中的精髓。賴特與密斯的“流動空間”,密斯的“全面空間”,阿爾瓦阿爾托的人性化理念等看起來晦澀難懂的大師理念,如果借以從枯燥無味的平面圖紙上融入立體直觀的建筑模型,則將更容易被學生理解。如坐落于瑞士蘇黎世的勒·柯布西耶中心作為一代大師柯布西耶最后的設計作品,如果將其仿制出手工模型,一定能被稱作一件藝術品,反映了勒·柯布西耶所創作的建筑、雕塑、油畫、家具設計和詩的和諧統一。更激發學生們對這座建筑更深層次的研究與制作其手工模型的興趣,而興趣是學習最大的動力。

3.2 深入探究大師作品,建立初步印象

建筑設計無論是初期的概念構思,還是后來的方案生成,甚至于最后建筑的施工建成,都遵循一定的邏輯順序。建筑模型的制作也一樣,制作出優秀的建筑模型一定要按照合理的邏輯順序,絕非毫無章法地盲目拼接。因此,選定計劃制作的作品之后,要從空間、結構、材料方面入手開始分析工作(圖5)。空間上,上例這座建筑貫徹了柯布西耶的“功能主義”理念,并與其新建筑五點中的“自由平面”和“屋頂花園”相呼應。室內平面布局多使用通透的大空間,用少數短隔板對不同使用功能進行簡單劃分。屋頂平臺通過一條連續的室外坡道以及一組室內樓梯與一二層相連。柯布西耶將兩種連接方式的流線加以分割,從而劃分屋頂平臺的使用功能,令人贊嘆。結構與材料上,建筑主體結構使用混凝土、鋼架、玻璃3種現代材料,彰顯現代建筑特點;屋頂則使用一起一伏的兩個鋼折板組成陽傘狀結構,造型特征鮮明。黑色鋼框架、黑色玻璃與幾種明亮的彩色搪瓷鋼板組合,使得建筑外立面在機械美學的理念中卻也不乏活力。這些分析讓學生們對這座建筑有了基本的了解,對模型制作思路的確立很有幫助。

圖5 學生分步制作大師作品手工模型

3.3 確立制作思路,開始手工制作工作

分析過后,確立了符合柯布西耶大師這座建筑結構由下至上、由內至外的制作特點思路。模型由一層開始逐步搭建承重框架的邏輯順序,直觀地體現建筑承重結構的承重原理,感受這種自由式空間布局生成過程及其功能流線,讓同學們在制作過程進一步理解大師作品的巧妙之處。

在材料選擇上,經過多次實驗,最終選用透明亞克力板加黑色透明貼膜方式表現黑色玻璃,用質地比較堅硬的黑色雪弗板表現鋼板,彩色搪瓷鋼板則使用貼紙表達。這些材料特性組合,較高程度地還原了建筑原有的造型、光線及空間效果(圖6)。

圖6 學生制作的瑞士柯布西耶中心手工模型

4 學生對手工模型制作體驗效果

這次手工模型的制作,同學們認為受益匪淺。首先,對勒·柯布西耶的建筑思想有了更為透徹的理解。其“功能主義”和“新建筑五點”使學生們更加明了現代建筑中“現代”二字的意義,這對同學們今后建筑設計的方式、風格等起到深遠的影響。其次,促使學生在建筑模型制作過程不同程度地形成建筑的邏輯性:按照空間體塊穿插拼接、按照功能流線逐步擴展等等,有利于學生形成完整的、適合自己的建筑設計思維與理念。另一方面,將手中模型材料與建筑真實材料對比,提高了同學們對不同建筑材料的認知,切實感受到不同材料對建筑各方面效果的顯著影響,清晰感受到材質的選取是建筑設計中重要的一環,對材質合理的運用有助于提高設計方案水平,而這些益處是用貼圖表現材質的電腦三維建模很難給予的。

5 結語

綜上,手工建筑模型制作不僅是對設計方案的再現,其設計制作的過程更是對設計思維的激發和對創意的深入。所以,計算機與信息技術發達,三維建模盛行的今天,這一教學與學習的方式仍然是創造力培養的主要途徑之一。

建筑學生對教學展望,仍然十分期盼高校能以國內外一些建筑學名校為榜樣,在課程開設、教學方法,更加重視手工建筑模型制作。在教學和學習中,通過分階段制作模型加強對學生制作過程的指導與監督,并將模型制作過程及結果都納入課程考核,從而加強對學生邏輯思維的培養,加強學生空間意識的建構。

隨著時代的發展,市場需求的變化必將促進建筑向更細致、更多樣的方向發展,建筑教育界也勢必隨之發生相應的變化,冀望教師們能越來越著重過程的引導與空間創造性,手工模型能得到更多的重視,促進建筑界向一個更健康的方向前進。

圖片來源

圖1、圖3、圖5、圖6為作者拍攝;

圖2、圖4來源于網絡。