基于兒童認知發展理論的科技館互動裝置設計研究

徐紅蕾 申夢圓

摘要:科技館的科普教育功能日漸重要,學齡期兒童作為科技館重要的參觀群體,與科技館的展示裝置尤其是互動裝置有著密不可分的關系。文章從兒童認知發展理論出發,側重研究6~12歲學齡期兒童認知發展狀態,提出科技館互動裝置設計策略。從用戶認知發展模型、裝置內容與形式、互動體驗三方面尋找貼合兒童認知發展的科技館互動裝置設計策略,以期提升我國科技館展陳設計水平,增強兒童思考能力。

關鍵詞:兒童認知發展理論;科技館;互動裝置;互動體驗

中圖分類號:G315 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)19-0-03

隨著社會的不斷進步和科技的迅速發展,我國科技館逐漸成為全民科普教育的前沿陣地。互動裝置是科技館系統中最小但卻最重要的單元,是科普教育的主要工具之一,互動性是其顯著特點。兒童在日新月異的數字化環境下成長,逐漸成為科技館的主流人群。在科技館互動裝置的研究中,需要針對兒童認知發展進行相關研究與設計策略探析,以達成提升兒童科學素質的目的。

1 兒童認知發展理論與科技館互動裝置

聯合國《權利公約》將兒童定義為“18歲以下的任何人”[1],我國法律規定未成年人是未滿18周歲的公民。瑞士心理學家皮亞杰將兒童的心理階段劃分為四個階段,其中7~12歲為具體運算階段[2],具體特征為可獨立組織各種方法進行正確的邏輯運算,但離不開具體事物或形象的幫助。我國將兒童6~12歲劃定為學齡期,兒童6歲進入小學接受教育,開始系統化學習,因此,本次研究側重于6~12歲的兒童。

1.1 兒童認知發展理論

生活中無處不有認知活動存在,兒童天真無邪、活潑自由,兒童的心理和行為在成長過程中不斷成熟,為成人后的心理和行為打下了牢固的基礎。研究兒童全面發展離不開對兒童認知發展理論的研究。兒童認知心理學主要研究兒童認知過程如何影響其行為。互動裝置提取的信息具有代表性、特征性,有利于鞏固兒童的記憶,影響兒童的行為體驗。

兒童認知內容包含感知覺、注意、表象、記憶、學習、思維、語言、情緒、行為及對應各種形式活動。

感知覺發展狀況:人們和世界進行交流通過感覺實現。感官器官通過視、聽、味、嗅、觸覺感知外界信息,整體反映客觀事物,形成對于感知到的信息的解釋,是接受刺激的起始過程。知覺是感覺的高級認知形態。兒童在多種裝置構成的環境中主要通過感官和知覺體驗獲取、處理、加工多種信息。

注意發展狀況:注意是心理活動對客觀事物的聚焦和集中。互動裝置所包含的聲像、造型等信息都會對兒童產生注意活動。敏銳、力量、準確三種特征會率先引起兒童注意,所以裝置需要在短時間觸發與兒童的交互活動。

表象發展狀況:表象是感知進入思維的中間環節,具有直觀性、概括性的特點。

記憶發展狀況:在兒童認知客觀世界中,有意識記和無意識記結合發展。

學習發展狀況:利用兒童認知裝置能夠有目的、計劃、系統地掌握知識、技能和行為規范,但將認知到的事物運用到生活中尤為重要,還需多加練習與鞏固。

思維發展狀況:思維能力展現了用戶如何理解圖像、認識圖形和創造性思考。兒童在成長的過程中,會充分發揮色彩想象力,認知色彩時容易聯想到現實中具體的事物。

語言發展狀況:隨著年齡的增長,兒童語言表達能力提升。

情緒發展狀況:兒童情緒具有不穩定等特點,在現實生活中需要滿足兒童的社會性需求,充分給予其尊重與愛。

行為發展狀況:社會、家庭、展陳環境等多種因素都會對兒童行為產生影響。

1.2 科技館互動裝置

新媒體技術的迅速發展,完善、豐富了互動裝置的展示形式,賦予了其新的審美模式。隨著時代的進步,互動裝置成了集技術性和藝術性于一體的展示裝置,有助于增強其藝術性和參與性。互動裝置從本質上說是藝術家創作出來的藝術作品,需要在保證安全性的基礎上滿足功能性需求。

互動裝置的基本形式有觸控式、轉動式、按壓式、手動式或身體局部操作式,信息傳播單向性和強制性明顯。以大屏投影互動為主的多媒體沉浸式互動裝置[3],如紐約科學館用波浪形墻壁展示具有交互式的數字虛擬生態系統,人們探索這個虛擬環境中的自然規律,感受萬物互聯互通。空間場景呈現型互動裝置由場景搭建等相關展示陳列裝置組成,允許用戶根據自身認知和理解體驗場景情境,真實性強。例如,有關歷史人物的科技發明的展陳通常利用舞臺、道具、布景等裝置營造特定環境,創造“與科學家面對面”的情境。

中國科學技術館內的月球漫步展示利用一系列交互設備構造虛擬現實環境,觀眾通過完成月球探索任務獲得沉浸式感官體驗。給觀眾帶來全方位沉浸式體驗的球幕、巨幕、動感影院,在體量方面能有效烘托環境氣氛,會引起用戶的視覺量感效應。互動裝置的基本形式有其自身技術方面的協調性,受用戶體驗需求的影響,結合型互動裝置的應用程度越來越高。

1.3 科技館互動裝置與兒童體驗

兒童在認知互動裝置時,對互動裝置的界面、色彩、尺度等方面進行認知是一個單獨的、分解的任務處理過程:互動裝置直接展示需要包含能夠引起兒童關注的信息、畫面甚至聲音等;兒童外部“輸入指令”與裝置形成“通信”;裝置內部處理指令信息,形成反饋;兒童接收信息,影響兒童大腦映像,重復動作。互動裝置傳遞展示信息體現了客觀環境與用戶機體內部處理的結構。外部環境、互動裝置形式、傳達的信息等被兒童感官系統感知,在兒童腦內轉譯、記憶,中樞神經思考信息,轉換為兒童的外部行為,進而影響下一次操作[3]。

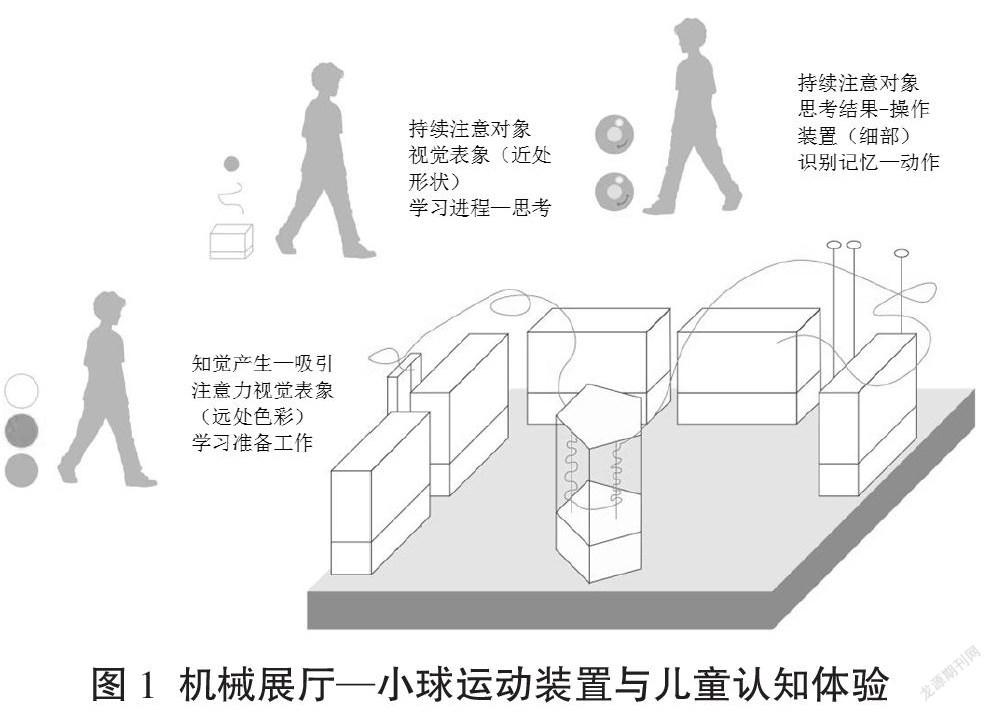

多感官性的互動設計可以豐富兒童體驗的方式和途徑。注重運用多種感官體驗方式幫助兒童理解陳列語言,有助于科技教育文化知識潛移默化地影響兒童。用戶的行為是復雜多樣的,互動行為參與由主題誘導產生,參與的行為由肢體行動層到觀念交互層。用戶行為受所處環境、教育背景、社交人群等的影響,兒童所處環境、空間、裝置等狀態應符合兒童活動安全性要求。空間中的互動裝置應作為兒童探索行為的操作對象,引導兒童組織行為。陜西科技館內兒童認知小球運動裝置使知覺產生,互動裝置吸引兒童注意力,兒童從遠處看到裝置色彩,在腦中形成視覺表象;在參與過程中持續注意裝置狀態,近處形狀表象進入兒童大腦促進思考;兒童思考結果并付諸實踐,轉動輪盤操作裝置細部完成(見圖1)。

2 基于兒童認知發展理論的科技館互動裝置設計策略

2.1 認知發展模型框架的建構

信息時代更重視用戶在展示活動中的地位及其生理、心理需求。如何梳理與整合多樣且龐雜的信息?信息蘊含于兒童認知發展模型中,條理清晰的流程是使兒童思維清晰的重要步驟。兒童根據先前經驗對互動裝置信息進行理解,產生情緒、情感等顯性輸出反應,執行操作與裝置產生互動。兒童置身于互動裝置構成的展陳環境中接收信息,多感官系統受到環境信息的刺激,大腦對接收到的信息保持持續性注意。認知過程進入記憶模塊后,大腦接收到的信息由感覺記憶向臨時記憶發展,再次轉化為長時記憶的信息形成知識長久保存。中樞處理器指導兒童輸出動作,做出相應的語言、動作、表情等[4]。

2.2 展示內容與展示形式設計

對比研究和實地調研發現,國內科技館展示內容具有普適性和滯后性的特點,互動裝置的造型新穎性、造型感還需深入研究。展示策劃本質上是藝術與科技融合的展覽,需要考慮科技發展趨勢、當代科技整體狀況以及藝術風格與潮流。

互動裝置從本質上來看是一件藝術作品,藝術作品的設計離不開時代背景、用戶認知、地域因素。只有這樣創造出的藝術作品才是有共鳴、有歸屬感的作品。一般來說,凝聚了時代背景、民族地域精神和用戶認知的藝術作品具有突出的文化傳播價值。科技館需要在新時代新科技革命浪潮下,貼合地域特色,結合現狀分析與調研問卷策劃展示內容。大眾媒體在向公眾傳播科技信息的過程中,需要明確反映科學規律的深刻本質,考慮用戶的可接受程度,帶給用戶新認識、新感受。

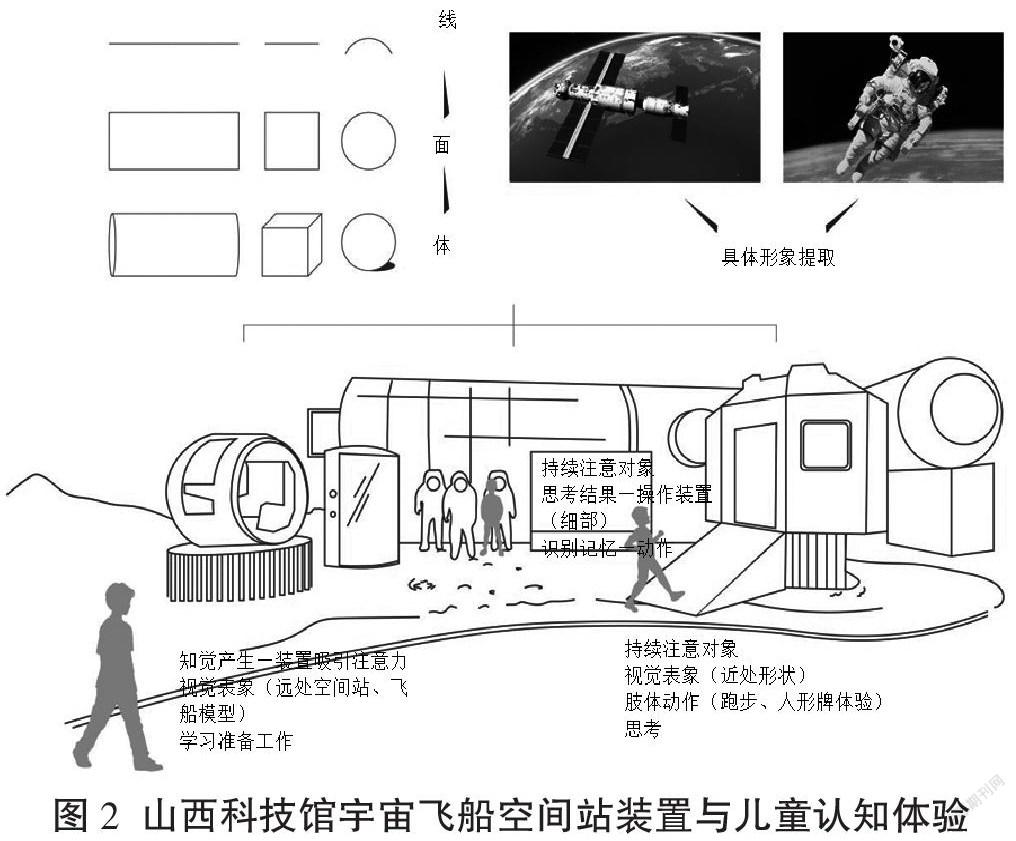

在展示形式方面,因為兒童本身好奇心強,所以對操作型互動裝置的體驗僅是出于一時新鮮。多媒體沉浸式互動裝置可以通過氛圍營造,調動用戶多感官系統,突出科學的內涵和主題。空間場景型互動裝置具有參與性、互動性強的特點,兒童參與體驗過程能增強空間敘事性。可以結合型互動裝置為主要展示形式,從造型、色彩、材質入手,用基本元素構成裝置形體作為“展臺式”裝置的補充,強調提高裝置的趣味度、美觀性,提高兒童的美學修養。裝置的可視部分為系統表象,需要有條理、恰當且易于操作,使兒童在展示空間中的審美觀念轉變為“以人為本”的參與展示。裝置造型的色彩需要有整體規劃,材質需要環保無毒,保證兒童安全(見圖2)。

2.3 兒童互動體驗感的增強

科技與文化的融合體現在科技館中,要求展示裝置具備趣味性、參與性與互動性。心理學研究表明,人接收外界信息主要依靠視覺感受,以聽覺、味覺、嗅覺和觸覺感受為輔。裝置設計應建立在展品與兒童感官的交流聯系上,讓互動裝置從多感官系統上影響兒童心理,促進兒童身心發展[5]。兒童在空間中會選擇性體驗裝置,在沒有其他因素干擾的情況下完全依賴自身感覺。通過視、觸覺感知到的信息在兒童腦中建構成完整的原理與模型,影響兒童認知。在互動體驗中,視覺和聽覺信息的反饋同樣重要,愉悅的聲音有助于人們緩解壓力,營造輕松愉悅的氛圍。味、嗅覺在我國科技館互動設計中運用極少,但運用在互動設計中對于兒童來說是一種很好的認知世界的方式。

為了增強裝置的互動性與兒童體驗感,對篩選到的內容進行信息層級劃分,構建符合兒童認知任務的模型,描述體驗互動裝置的過程,把需要體驗的任務概念化、過程化,幫助兒童體驗、增強記憶。

3 結語

科技館互動裝置多感官交互的能力將用戶真正納入展品中。兒童認知發展框架的構建、互動裝置的展示內容和形式以及兒童互動體驗感的增強是互動裝置設計需要考慮的重點,優化兒童與科技資源之間的互動,增強兒童用戶群體體驗感,有助于塑造兒童科學觀,促進兒童全面發展。

參考文獻:

[1] 兒童權利公約[EB/OL].聯合國公約與宣言檢索系統,https://www.un.org/zh/documents/treaty/files/A-RES-44-25.shtml,1999-09-02.

[2] [瑞士]皮亞杰,[瑞士]英海爾德.兒童心理學[M].吳福元,譯.北京:商務印書館,1980:70-72.

[3] 姜在新.互動裝置藝術的特征研究[J].美術大觀,2006(11):146.

[4] [美]奈瑟.視覺認知心理學[M].章明,譯.上海:華東師范大學出版社,1967:8-12.

[5] 謝悅.關于新媒體互動裝置藝術的探索[J].大眾文藝,2017(5):64.

作者簡介:徐紅蕾(1975—),女,陜西西安人,碩士,副教授,研究方向:藝術設計。

申夢圓(1995—),女,山西長治人,碩士在讀,研究方向:設計學。

3524500338221