博物館藝術授權的探索及分析

【摘要】藝術授權是博物館文創開發的新模式,利用藝術授權不僅能夠拓展文化傳播力,展現文物藏品的歷史性、價值性和藝術性,還能夠解決當下博物館面臨開發難的突出問題,破解博物館因開發人才、資金、開發經驗不足的困境,實現社會效益、經濟效益與文化效益有機統一,進而達到“以文養文”可持續發展的目的。

【關鍵詞】博物館;藝術授權;文創開發

【中圖分類號】G26 【文獻標識碼】A 【文章編號】1007-4198(2021)24-202-03

【本文著錄格式】滿一婧.博物館藝術授權的探索及分析[J].中國民族博覽,2021,12(24):202-204.

在經濟全球化背景下,文化創意產業隨之興起,各生產要素相互流動,創意經濟市場逐漸龐大,創意經濟行業也隨之蓬勃發展。近年來,在我國積極推進文創產業發展的環境下,博物館也開始邁入文創市場經濟之中,加快了對文創產業的開發與挖掘,尤其是對藝術授權的探索和實踐。各館都紛紛意識到藝術授權將是未來博物館文創產業發展的大勢所趨。

2019年4月,國家文物局為解決文物資源授權的制度瓶頸,進一步盤活利用好文物資源,促進博物館館藏資源合理利用,印發試行了《博物館館藏資源著作權、商標權和品牌授權操作指引》,從更權威的角度確定了文化授權的定義、流程和方式,進一步規范文物資源開發,促進文博知識產權的保護與利用。

一、博物館藝術授權的概念界定

藝術授權指的是博物館通過直接或者委托授權的方式,將館藏資源著作權、商標權和品牌授予給被授權方,被授權方按照合同約定在限定的時間和區域范圍內將獲得的權利應用于經營活動,博物館則收取相應的許可費和其他相應收益[1]。從本質上說,藝術授權是一種知識產權的授權,其核心就是充分借助于“外力”,利用第三方的資源優勢,如產品開發資源、開發渠道、資金、設計營銷人才、供應商體系、零售渠道等優勢,有效促進推動文創開發,拓展博物館文化的傳播力,進一步豐富博物館文物藏品的保護與利用。博物館藝術授權按照內容大致可以分為:著作權授權、商標權授權、品牌授權、影音授權和其他授權等類型。

二、博物館藝術授權的發展及基本流程

(一)博物館藝術授權的發展

國內對博物館藝術授權的研究起步較晚,大部分的討論仍停留在博物館文創產品開發這一層面,博物館藝術授權理論研究少之又少。按照其發展歷程大致可以分為以下三個階段。

1.第一個階段:博物館藝術授權萌芽階段(2011—2014年)

2011—2014年是博物館藝術授權的萌芽階段,也是各地博物館對藝術授權的探索階段。這一階段主要是通過對中國臺北故宮博物院,國外各大藝術館、博物館,如美國、英國、日本等國的案例進行研究,解釋博物館藝術授權的概念、現狀、模式、特點、運行機制,對中國博物館的參考性、可能出現的問題進行初級的探討。

2.第二個階段:博物館藝術授權起步階段(2015—2018年)

2015—2018年是博物館藝術授權的起步階段。這一階段,國家陸續出臺系列政策法規促進文創行業發展。2015年3月,國務院公布《博物館條例》,其中第三十四條明確指出“國家鼓勵博物館挖掘藏品內涵,與文化創意、旅游等產業相結合,開發衍生產品,增強博物館發展能力”。2016年5月,國務院公布《關于推動文化文物單位文化創意產品開發的若干意見》。隨之,文化部、國家文物局確定了154家試點單位。各地陸續出臺適合本地區的政策、文件,博物館文創工作取得積極成效。隨著博物館文化創意產品開發試點工作的推進,全國各地博物館都將“文創開發”納入博物館重要工作范圍,博物館藝術授權進一步得到發展和推廣。

3.第三個階段:博物館藝術授權的發展階段(2018年—至今)

2018年至今是博物館藝術授權的發展階段,也是對博物館藝術授權的理論分析階段。各大博物館嘗試藝術授權后都出現了不一樣的局面,有的博物館借以藝術授權實現了既定目標,創造了意想不到的經濟效益和社會效益,使藝術授權成為博物館文創開發的重要一環,例如中國國家博物館、北京故宮博物院、浙江省博物館;但是也有些博物館,或因文物資源的局限性或因政策法規的不完善,藝術授權仍舉步維艱。通過這一階段的對比和案例探索,學界對藝術授權進行更為深入的剖析,對藝術授權也有更深刻的認識。

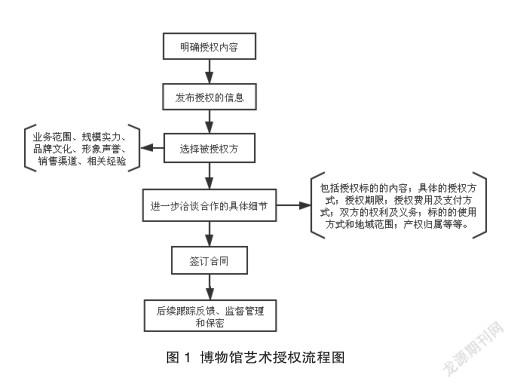

三、博物館藝術授權的基本流程

在藝術授權的過程中,這兩個要素至關重要,一是授權的主體,即授權方和被授權方;二是授權的內容,即標的物的選擇。這兩者伴隨著整個授權環節的進行,也是藝術授權的關鍵所在。博物館藝術授權的基本流程如圖1所示。

四、博物館實施藝術授權的幾點思考與建議

(一)博物館文物數字化建置是基礎

文物具有不可復制性和不可再創造性,由于文物的特殊屬性和對文物保護的技術要求,文物的展示受到多方面的制約。博物館藝術授權的前提就在于了解可授權內容,也就是盤活和用好具體館藏資源。有效打破這兩者之間的藩籬就在于加強文物數字化建置,做好文物數字化采集,開放共享文物資源信息。文物的數字化建設就是要對文物進行全方位的記錄、儲存和展示,包括要有高清晰度的圖片,3D數字模型,詳細的文物信息、尺寸信息、文物介紹與描述、歷史背景的介紹等,通過更多樣的展示方式,更全面、直觀、立體的展現文物詳情,讓人能身臨其境,增強展示效果。只有做好了文物數字化的建置,才能實現文物資源共享,也才能真正突破時間、空間、地域的限制,方便被授權方挑選和使用標的物。因此,博物館應重點關注最新最前沿的科技應用及數字創新,將AR、VR、全景數位掃描、3D打印掃描等科技運用到文物數字化建置中,這是藝術授權的基礎。此外,在建立文物數字化之后,還需要對文物進行梳理、評估和分類,豐富數字展示的效果,讓博物館藏品煥發新生,更好的為藝術授權服務。

(二)加強政策引導與資金扶持是根本

在我國,大部分博物館都屬于公益性的事業單位,經費由財政全額撥款,是非營利性的文化機構。在進行藝術授權的過程中,博物館有可能存在版權意識模糊、產權保護意識薄弱、藝術授權操作模式不成熟、風險防控意識偏低、博物館的公益性和藝術授權的盈利性存在沖突等問題,需要政府從法律法規的層面上進行明確界定,并出臺更具針對性的政策加以引導,為藝術授權發展掃清障礙。中國臺灣地區的博物館藝術授權起步較早,發展也較為迅速和繁榮,一個很重要的原因就在于臺灣地區早在2010年就通過了所謂的“文化創意產業發展法”,通過財政投入、版權保護、租稅優惠等多種手段,大力促進文化創意產業發展。臺北故宮博物院以“文化創意產業發展法”為指導綱領,多渠道投入資金進行藝術授權開發。資金投入大致可以分為四類:一是公務預算支持的資金;二是臺北故宮文化藝術發展基金預算;三是臺灣科學技術發展基金撥出的數位典藏科技計劃;四是臺灣科學委員會衍生加值應用計劃經費。正是這四大資金的強大支撐和規范的法規保障,促進了臺北故宮博物院藝術授權業務穩定發展[2]。

可見,博物館要想發展好藝術授權必然離不開政策的支持和穩定的資金投入。尤其是在藝術授權發展初期,政府和其他組織應該通過政策的引導和資金的助推,幫助博物館藝術授權從幼稚走向成熟。

(三)多部門聯動齊抓共管是保障

博物館藝術授權是文化創意開發的重要方式之一,但相對于開發單純的文創產品而言,藝術授權顯得更為復雜。一個藝術授權項目從立項到結項,要經歷文物展示,文物挑選、合作談判、簽訂合同、宣傳推廣、營銷、后期的監督管理等多個步驟,這將涉及典藏部、陳列部、對外交流部、社會教育部、辦公室、法務部等多個部門,僅僅依靠文創經營部門稍顯無力,難以長期發展。基于此,博物館在進行藝術授權初期,就應該做好后期保障工作,要意識到博物館發展藝術授權并非單個部門的業務活動,更是整個博物館宣傳、教育、展示的重要一環,應該將藝術授權納入到博物館的整體計劃部署中。只有加強多個部門聯動共同管理,優化跨部門建設,促進信息共建共享,才是藝術授權穩定發展的重要保障。

(四)實現動態監督管理是重點

相對于較為靜態的藝術授權環節,藝術授權后期的監督管理更為動態,也更難以把控。博物館在簽訂授權協議后,更需要強化主體責任,建立“清單式管理,常態化監督”機制,嚴格審查每一個環節,始終保持謹慎和嚴謹的態度,加強對后續工作的動態監督管理,包括全程跟蹤、指導館藏資源再開發,及時了解開發動態,及時發現并解決問題,確保授權過程中的所有環節都在合同約定的范圍內執行。如若發現確實存在違規違約的行為,違背了博物館教育性和公益性的基本職能,損害了博物館的基本形象,應及時制止,必要時運用法律手段予以解決。此外,主動公開相關信息,接受公眾、媒體、社會監督,也是動態監督管理的途徑之一。做好動態監督管理,是博物館樹立品牌形象,建立品牌戰略的重要方式。唯有如此,才能實現博物館藝術授權的良性發展,幫助博物館獲得可持續發展的動力,進而為社會大眾提供更豐富多樣的公共文化產品,實現社會效益和經濟效益同步發展。

五、結語

博物館基于豐富的館藏資源進行文創開發是適應時代發展的基本要求,也是延伸博物館社會服務、社會教育、社會宣傳的重要手段,更是保護、傳承、發展和弘揚傳統文化的必然要求。藝術授權是博物館文化創意開發的重要渠道,也是促進文化資源轉化為文化資本的路徑之一,能夠增加產品的附加值,為經濟發展注入新的活力和動力。

參考文獻:

[1]國家文物局.《博物館館藏資源著作權、商標權和品牌授權操作指引(試行)》[M].北京:文物出版社,2019.

[2]趙月.藝術授權在博物館之應用——以臺北故宮博物院為例[D].湖南:中南大學,2012.

[3]李寅瑞,黃信瑜.對臺灣地區所謂的《文化創意產業發展法》的評述[J].重慶科技學院學報(社會科學版),2017(10):19-22,29.

[4]胡海容,葛勝濤.我國博物館文物數字化影像授權模式研究[J].數字圖書館論壇,2020(4):68-72.

[5]郭立.論博物館的數字化建設與文物管理[J].文物鑒定與鑒賞,2019(17):136-137.

[6]蔣菡.博物館授權的價值與倫理探討[J].中國博物館,2020(2):73-76.

作者簡介:滿一婧(1992-),女,滿族,遼寧,文博助理館員,研究方向為博物館文創研發。

3349501908221