永久性拉力型錨桿設計與施工要點分析

肖 豹,蔣春桂

(中國建筑第五工程局有限公司,湖南 長沙 414000)

0 引言

預應力錨桿作為一種由高強度鋼絞線組成的錨拉體系,相比于支撐體系造價較低,施工簡單、快捷,因而在房建工程的支護結構中作為一種非常成熟的做法廣泛使用。同時預應力錨桿是人為對錨桿施加的張應力,從而對邊坡施加主動壓力,屬于主動加固措施,在邊坡錨拉支護中,預應力錨桿應用相比于非預應力錨桿更為廣泛。

預應力錨桿組成的錨拉體系作為永久支護工程已經廣泛運用在市政、公路等邊坡工程,但在房建工程運用較少,現場條件、規范支撐均有不同,相關施工圖設計、審查、施工、維護等方面也缺乏相關成熟的經驗。而在實際工程中,難免會出現類似項目,如何保證永久性錨桿的質量和安全成為了一個亟待解決的問題。

1 工程實例

1.1 項目概況

本項目為泰康國際醫學中心項目,位于江蘇省南京市棲霞區,總建筑面積 18 萬 m2,包括單層地下室和地上 3 個單位工程,場地高差 20 m,為典型坡地建筑。

1.2 項目基坑設計情況

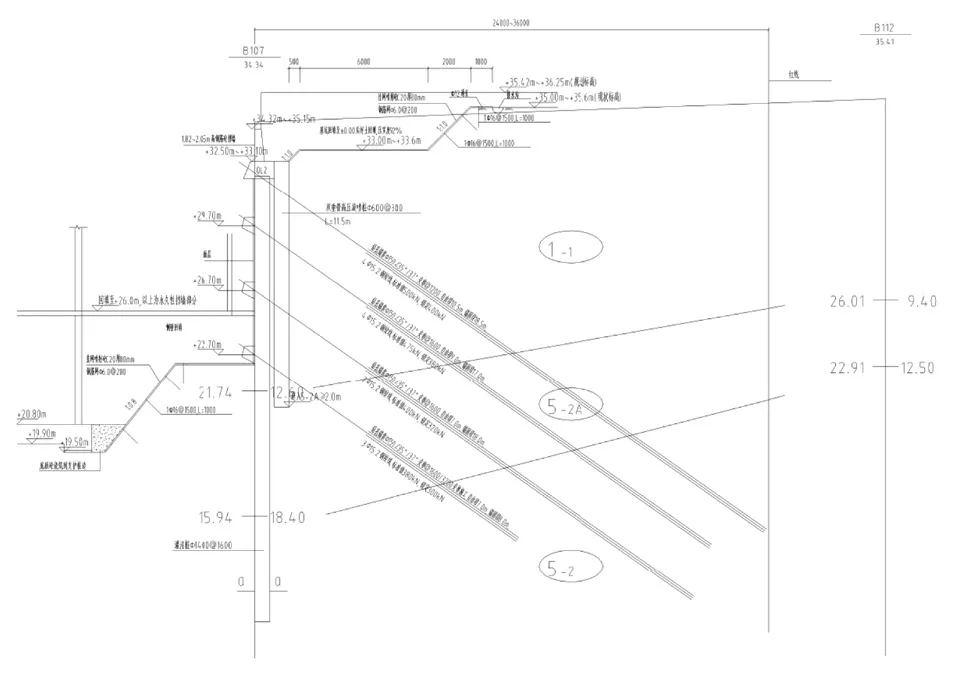

基坑面積約 40 000 m2,基坑開挖深度 5~18 m,基坑周長為 1 000 延米,其中永久支護段周長約 450 延米。永久支護段的典型剖面形式如圖 1 所示。

2 基本要求

對于永久性拉力型錨桿的質量控制,結合其使用功能要求以及本工程做法,需著重考慮以下幾個方面。

圖1 基坑永久支護設計剖面圖

2.1 荷載計算

永久性錨桿的設計年限,決定了其不僅僅需要考慮施工期間的荷載取值,更應該考慮工程投入使用后的道路、景觀、車輛荷載。實際設計計算時,永久性錨桿不能用基坑支護計算,只能用永久邊坡來計算,區別于基坑支護這類臨時結構,不僅需要考慮支護結構后的測土壓力和基坑周邊的荷載情況,還需要驗算變形、強度等。

2.2 勘察數據

勘察數據的取值和詳盡程度決定了預應力錨索的成敗,具體包括成孔方式的選擇、錨桿黏結材料與孔壁巖土間的抗剪力取值、錨桿在拉拔試驗中承受的拉力取值、錨桿桿體的極限抗拉能力取值等。

2.3 錨固段

錨固段長度增加能有效發揮錨固作用的粘結應力是有一定限度的,且很多項目實際現場條件不具備足夠的場地條件。所以結合地勘數據選擇預應力錨索的錨固位置以及如何經濟地選擇錨固段長度非常考驗設計人員的相關設計經驗。

2.4 試驗

由于巖土層條件的多邊形,單點的勘察并不能充分反映錨索所在的地層條件,為了準確地確定錨桿極限承載力,正式施工前進行基本試驗能根據土層的實際條件計算極限承載力,從而對錨索進行動態設計;由于錨桿的長期工作性能,需要進行蠕變試驗評估錨桿預應力損失情況;而驗收試驗則是驗證工程錨桿是否符合設計要求。

2.5 監測維護

針對永久性錨桿在運營期內的結構特點,重點應做好荷載以及錨桿拉力的監測,而由于錨桿和地層的徐變,則有必要根據監測的荷載結果判定是否需要卸載或者控制荷載,根據錨桿的拉力情況判定是否需要卸荷或者補強等維護工作。

3 質量控制要點及技術措施

在施工過程中應通過相關的技術措施及質量控制確保永久性拉力型錨桿在運營期內長期工作性能,滿足其基本使用功能和安全要求。

3.1 荷載計算的全面性和設計的動態性

在永久性錨桿設計前,應由園林、景觀、道路工程設計單位將設計位置、荷載向支護設計單位提資,以便于支護設計單位綜合考慮支護周邊荷載情況,選擇合適的支護方式。

支護設計單位應根據周邊荷載情況,考慮支護工作年限后,選擇相關設計計算參數,從而使設計情況更貼近于工程實際情況,滿足長期運營的安全要求。

對于永久邊坡,在施工過程中還應該建立信息反饋制度,通過基本試驗提取并復核地質結論、設計參數及設計方案進行再驗證,如與原設計條件有較大變化,則應及時進行補充、修改原設計方案的動態設計[1]。

3.2 勘察數據的完整性

常規的巖土工程詳細勘察報告,勘察點的布距在20 m 左右,這樣的布距對于常規平整場地、地形變化不大的臨時工程是可以滿足設計要求的,但是如果是山地建筑、地形變化起伏、地質復雜的工程,采用常規的鉆探則會因其局限性而無法獲得精確的地質數據。

為查清巖土層在地下空間的展布情況,如采用常規鉆探需要施工大量鉆孔,費時費力,效率較低,且不經濟。隨著物探方法,技術的發展及先進的儀器設備的應用,可以以極高的效率完成對地下巖土體的形態、規模、分布的圈定及一些物理力學參數提供資料,開展地質勘察結合應用物探和鉆探手段,獲得比較完整的地質數據。

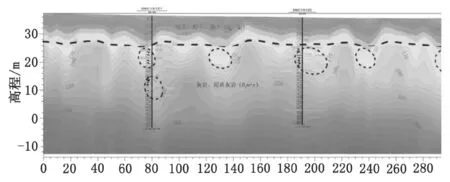

目前常用的物探技術有地質雷達、瑞雷波法、瞬變電磁測深法、直流電阻率法等,不同于常規鉆探點、線形式揭露地質分布,物探技術是以更宏觀的斷面連貫的宏觀角度分析地質結構和性質。將物探技術與鉆探技術有效結合起來,提高工程地質勘察的工作效率,確保了數據可靠性和完整性。常規瞬變電磁測深綜合鉆探數據推斷溶洞情況如圖 2 所示。

圖2 瞬變電磁測深綜合鉆探數據推斷溶洞成果圖實例

3.3 錨固段的可靠性

預應力錨桿錨固的基本原理是依靠錨桿周圍穩定地層的抗剪強度來傳遞結構物(被加固物,一般是支護樁)的拉力,以穩定結構物或保持邊坡開挖面自身的穩定。錨桿與周圍穩定地層的抗剪強度主要決定于以下三個方面。

1)錨固體自身錨桿桿體與黏結材料間的最大抗剪力,即握裹力的保證,取決于黏結材料的強度以及黏結材料的充盈率,如在錨索成孔過程中跑漿或掉鉆現象嚴重,則需考慮對該段巖土層進行注漿處理,以保證錨固體的成型。

2)將錨固段視為隔離體,錨桿黏結材料與孔壁巖土間的最大抗剪力,即黏結力(側阻力)的保證,取決于錨固段所在巖土層位置,需要錨固段巖體是否穩定、是否可能發生滑坡或塌方、節理切割的錨固段巖塊在受拉條件下是否產生松動等,錨固段達到巖層內部(不包括風化層)的長度應不小于 4.5 m 比較可靠。

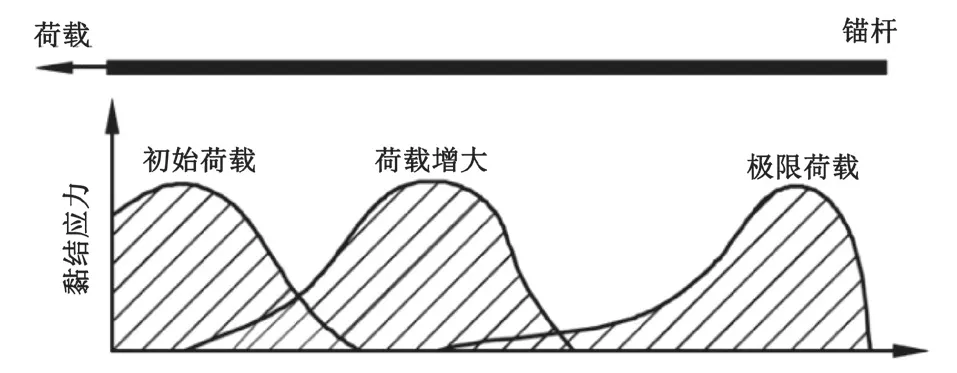

3)錨固段的經濟和有效長度保證,由于錨桿受力時,沿錨固段全長的黏結應力分布極不均勻,當錨固段較長時,初始荷載作用下,黏結應力峰值在臨近自由段處,而錨固段下端的相當長度上,則不出現黏結應力;隨著荷載增大,黏結應力峰值向錨固段根部轉移,但其前方的黏結應力則顯著下降;當達到極限荷載時,黏結應力峰值傳遞到接近錨固段根部,在錨固段前部較長的范圍內,黏結應力值進一步下降,甚至趨近于零。因此,能有效發揮錨固作用的黏結應力分布長度是有一定限度的,隨錨固段長度的增加,平均黏結應力逐漸減小[2]。錨固段黏結應力沿錨桿長度變化如圖 3 所示。

因此錨桿設計錨固段長度不僅需要參考國內外規范規程規定的錨固段長度,還需要結合本地成熟經驗,如遇未曾應用過的地層或者沒有任何可參考和借鑒的資料,還需要通過基本試驗確認地層與錨固段的黏結強度的影響綜合判斷,從而進行經濟且有效的錨桿設計。

圖3 粘結應力沿錨固段的分布

3.4 試驗的多樣性

永久性拉力型錨桿的試驗分為基本試驗、蠕變試驗和驗收試驗,主要是為了驗證錨桿與周圍穩定地層的抗剪強度,以及其強度的可靠性和真實性,各試驗的實施階段、側重點又有所不同,具體表現如下。

基本試驗是在正式施工前、邊坡動態設計過程中的一個不可或缺環節,其目的主要是驗證錨桿的極限承載力和錨桿計算參數的合理性,其結果用于修正設計參數,為基坑邊坡的動態設計提供數據支撐。由于基本試驗需檢驗錨桿的極限承載力,所以其實質上是破壞性試驗,表現形式為錨固段發生不允許的相對位移或者預應力錨桿發生破壞。

蠕變試驗同樣是正式施工前,針對部分特殊地層錨桿的試驗,主要通過試驗得出錨桿在某些對蠕變比較敏感的巖土層不同荷載作用下觀測周期內的蠕變特征,推導錨桿設計年限內的蠕變量,合理確定錨桿的設計參數和荷載水平,并采取適當措施,控制蠕變量,有效控制預應力損失,從而保證錨桿的長期工作性能。

驗收試驗是在施工完成后,在觀測周期內逐級增加荷載并最終大于設計值(永久性錨桿最大試驗荷載為錨桿軸向拉力設計值的 1.5 倍),測得錨桿的彈性位移量,并根據位移量判定是否合格(需最大試驗荷載下蠕變量滿足相關要求)。

3.5 監測和維護的持續性

因其長期工作的特征,因此對于永久性錨桿的監測和維護是在運營周期內一項長期的工作,具體的監測及相應的維護工作如下。

首先是錨頭和被錨固結構的變形監測,其變形值應長期處于允許位移量范圍內,如超過報警值并持續增大,則需要分析原因并制定相應的補強措施。

錨桿拉力值,在永久邊坡中屬于重要監測內容,其受地層和錨桿的徐變影響較大,對支護的安全使用有重大影響。錨桿拉力值隨著地層的徐變或錨桿的徐變減少時,應及時對預應力錨桿進行再張拉至設計值;如錨桿軸力增大時,則需要適當的卸荷。

4 結語

永久性邊坡工程,設計年限一般隨主體工程,其重要性不言而喻,因此對設計、施工、監測都要求比較高,需要專業水平和可參考經驗、數據的支撐,應引起參建各方責任主體的足夠重視。

本文通過對永久性預應力錨桿的設計和施工要點分析,由此歸納出相應的質量控制要點、技術措施,希望對于類似工程的施工能起到一定的參考作用。

由于筆者理解、實踐能力的局限,本文中并未提取永久性預應力錨桿的相關勘察、設計、試驗參數,對永久性預應力錨桿仍然需要不斷地積累工程應用數據,提高設計管理水平,以確保永久性預應力錨桿的高品質運營。