基于CAC范式的大學生微信沉浸感影響機制研究

陸穎 劉鑫淼 徐歡玉 陸嘉倩

摘要:微信作為Web 2.0時代的典型社交媒體,已經極大程度的影響了使用者的工作和生活。大學生作為微信的大用戶群,其使用表現(xiàn)一直受到關注。本文基于CAC研究范式探討了大學生微信沉浸感影響機制,根據技術接受理論以及學者先前的研究結論,初步提出了大學生微信沉浸感影響機制模型,并通過問卷調查和數(shù)據檢驗的方法來驗證我們的模型。結果表明,感知易用性對沉浸感有顯著影響,同時沉浸感正向影響著大學生的信息關注和信息分享,但是感知有用性對沉浸感的影響并不顯著。

關鍵詞:大學生;微信;沉浸理論;技術接受理論;CAC范式

一、引言

Web2.0 時代以來,以微信領跑的社交應用興起,社交媒體開始進入人們的生活。微信作為 Web2.0 時代的典型社交應用,擁有眾多用戶。而作為新科技的最快接受者,大學生花在微信上的平均時間越來越多,微信成為即時通信、狀態(tài)發(fā)布和資訊傳播的重要媒介。

據 QuestMobile 研究院統(tǒng)計,2019 年在校大學生使用率最高的移動社交應用仍是微信,人均每日使用時間在 70 分鐘左右;根據中國信息通信研究院調查,2016 年微信日均使用時長在 4 小時以上的深度用戶占比,較 2015 年增加一倍。隨著微信使用時間的延長,人們常常因為會追求快樂和成就而將自己完全專注于微信,在這過程中會達到時間扭曲、廢寢忘食的狀態(tài),這種心理現(xiàn)象被心理學家 Csikszentmihalyi 稱為沉浸感。

沉浸理論是由 Csikszentmihialyi 于 1975 年首次提出,其特點是喪失自我意識而完全忽略其他事物,并有抽離時間的感覺,進而產生沉浸體驗(NOVAKTP&HOFFMANDL&YUNGYF,2000)。目前,很多學者將沉浸的概念運用于微博上,研究微博沉浸對人們生活滿意度的影響,但是很少有學者研究微信使用中的沉浸體驗。微博本質上是一種媒體工具,社會功能較弱;然而微信本質上是一種社會工具,媒體功能較弱。因此,本文以認知-情感-行為的研究范式為基礎,以微信沉浸感為主題,選取大學生這一用戶群,研究大學生微信沉浸感的影響機制,為微信平臺以及大學生提供可行的建議。

二、文獻回顧與假設提出

(一)感知有用性和感知易用性

感知有用性和感知易用性來源于 Davis 首先提出的技術接受模型(TAM)。它是研究信息技術或信息系統(tǒng)用戶采用的一個具有代表性的理論模型[14]。

早期學者多基于 TAM 研究用戶對信息系統(tǒng)的初次使用或采納行為。SaadeR 和 BahliB 在基于技術接受模型(TAM)研究用戶在線學習的使用意愿時,驗證了感知易用性與沉浸感之間的影響關系[19]。隨著研究視角的不斷拓展,學者們開始關注信息系統(tǒng)用戶采用后的持續(xù)使用意愿和行為。

本文從該模型出發(fā),將感知有用性界定為用戶在使用微信平臺時,平臺對其工作能力、績效水平或生活質量的提高程度,將感知易用性界定為用戶在操作微信平臺時感受上的容易程度。當用戶在微信中感到社交需求的滿足感與使用的便利性,便會不自覺的延長微信使用時間,并進入沉浸狀態(tài)。綜上,提出假設:

H1:感知有用性正向影響微信使用的沉浸感。

H2:感知易用性正向影響微信使用的沉浸感。

(二)沉浸感與信息行為

早期學者們關注信息行為的獲取,Wilson 認為,信息行為包括主動的信息尋求和利用以及被動的信息接收[6]。隨著網絡信息的發(fā)展,人們不再局限于獲取信息。鄧小詠認為,“網絡用戶的信息行為是指在網絡環(huán)境中,在用戶信息需求的控制下,利用網絡工具進行網絡信息的檢索、選擇、交換和發(fā)布等活動。”[7]

綜合各學者對信息行為的各種定義,薛洋提出,微信用戶信息行為是指用戶在微信軟件平臺發(fā)布的營銷信息基礎上閱讀、吸收、轉發(fā)和創(chuàng)造的活動[8]。本文從微信使用者角度出發(fā),把微信行為分為信息關注和信息分享兩個維度,信息關注體現(xiàn)在閱讀、表達、評論和收藏上;信息分享體現(xiàn)在發(fā)布原創(chuàng)和轉發(fā)信息上。

ChangYP 和 ZhuDH 在關于中國社交網站用戶持續(xù)意愿的研究中驗證了沉浸感與信息行為的關系[9],Hausman 和 Siekpe 認為沉浸感可以提升游客的體驗,并影響他們將來再次訪問平臺的意愿[10]。

在用戶使用微信并產生沉浸感時,用戶會長時間反復使用微信,那么信息行為的發(fā)生頻次也會增加,基于此本研究將信息行為劃分為信息關注與信息分享,并提出如下假設:

H3:沉浸狀態(tài)正向影響信息關注;

H4:沉浸狀態(tài)正向影響信息分享。

(三)社交增益的調節(jié)效果

ChristyM.K.Cheung 等人在研究學生使用在線社交軟件的原因時將群體因素如社會存在感以及社會身份等納入到社交網站的使用動機研究中[11]。吳祖宏提出,大學生手機社交媒體的依賴結構包括五個因素:突顯性、社交增益、強迫性、沖突性和戒斷性[12],其中,社交增益是指大學生通過使用手機社交媒體體驗到的人際關系的改善。社交增益在大學生群體中極為重要,而微信作為一種社交媒介工具在一定程度上促進和維護著現(xiàn)實中的人際關系。本研究中考慮將社交增益作為認知與沉浸感之間的調節(jié)變量進行研究,調節(jié)大學生對于微信的認知與沉浸感之間的強弱關系,并將其界定為通過微信加強和維護真實的人際關系,建立新的網絡人際關系。提出研究假設:

H5:社交增益在感知有用性與沉浸感的關系中發(fā)揮顯著的調節(jié)作用。

H6:社交增益在感知易用性與沉浸感的關系中發(fā)揮顯著的調節(jié)作用。

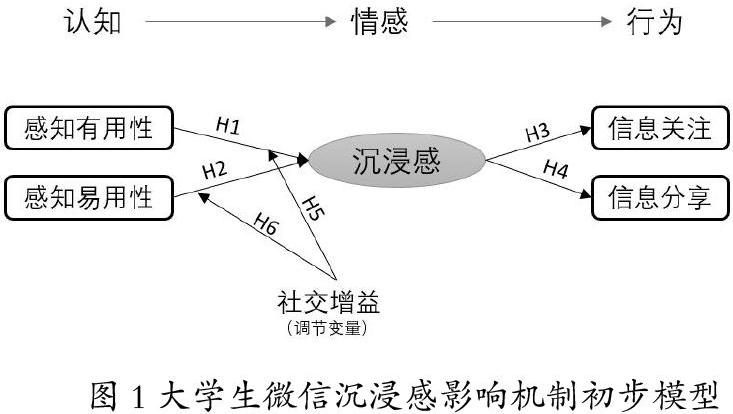

根據文獻綜述和 CAC(認知-情感-行為)研究框架,本文提出的模型如圖 1 所示。

三、研究方法

(一)調查對象

本研究的調查對象為 5 所國內知名高校的在校大學生,其中華東 2 所、華南 1 所、華北 1 所、華中 1 所,共發(fā)放問卷 228份,回收有效問卷 183 份,學生來自全國各地,涵蓋本、碩、博三大階段,以本科生為主,由此,隨機抽取的大學生被試在中國大學生群體中有一定的代表性。

(二)調查工具

本研究采用了問卷調查法,包括人口統(tǒng)計學特征測量、微信使用基本情況及自編量表三部分。第一和第二部分是對回答者的基本特征的了解,包括性別、學歷、專業(yè)、微信每日使用時間、常用功能等。第三部分包括 6 個變量 24 個題項,這是本研究問卷的核心部分。所有變量的測量方法均參考現(xiàn)有的權威量表,同時為了適應微信使用研究情境,對相關文獻量表的題項文字、措辭作適當修改。其中感知易用性的測量項來源于HsuCL&LinCC 的 PE 量表,感知有用性來源于 ZhouT&LuY 的 PU量表、HsuCL&LinCC 的 PU 量表以及 Arnie Lund 的 USE 量表,社交增益來源于吳祖宏的手機社交媒體使用情況量表,沉浸狀態(tài)來源于陳渝和王馨笛的沉浸狀態(tài)量表,信息分享和信息關注來源于薛楊的企業(yè)微信營銷中用戶信息行為影響要素量表。本文變量問題采用李克特五級量表,從 1 表示“非常不符合”到5 表示“非常符合”。

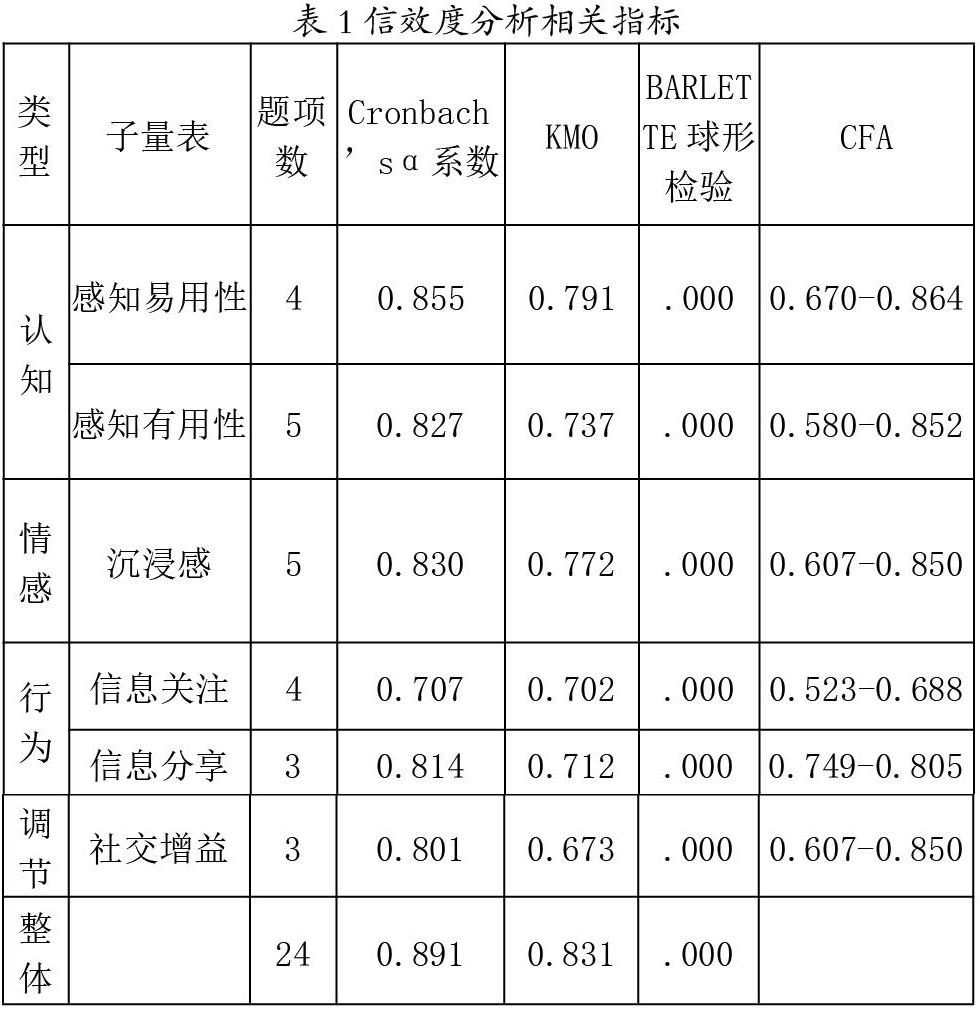

問卷收集完畢且剔除無效問卷后,團隊成員利用 SPSS 和AMOS 對 183 份有效問卷進行了信度與效度分析。本量表總體Cronbachsα系數(shù)值均大于 0.70,量表信度較好,各題項可信,均保留。

量表整體的 KMO 系數(shù)值為 0.831,分量表的 KMO 均在 0.65以上,Barlette 球形檢驗顯著,表明該量表比較適合做因子分析。由于該研究所采用的量表事前已經劃分了維度,因而采用AMOS 進行驗證性因子分析結果顯示各因子所用的題項因子載荷均在 0.5 以上,表明量表效度較好。

(三)數(shù)據收集與分析

數(shù)據收集分兩次進行,2019 年 12 月 13 日~12 月 15 日,在中國礦業(yè)大學展開預調查,發(fā)放問卷 75 份,收回問卷 75 份,得到有效問卷 72 份。利用該次調查所得數(shù)據進行探索性因子分析,剔除不合理的題項,為正式測試奠定基礎。

第二次研究者將問卷發(fā)布到在線調查網站,通過微信群聊邀請幾所高校的大學生填寫,收回問卷 228 份,有效問卷 183份,有效率為 80.26%。

本文主要使用 SPSS24.0、AMOS21.0 以及 SmartPLS3.0 對數(shù)據進行統(tǒng)計分析和路徑分析。

四、研究結果

(一)路徑分析

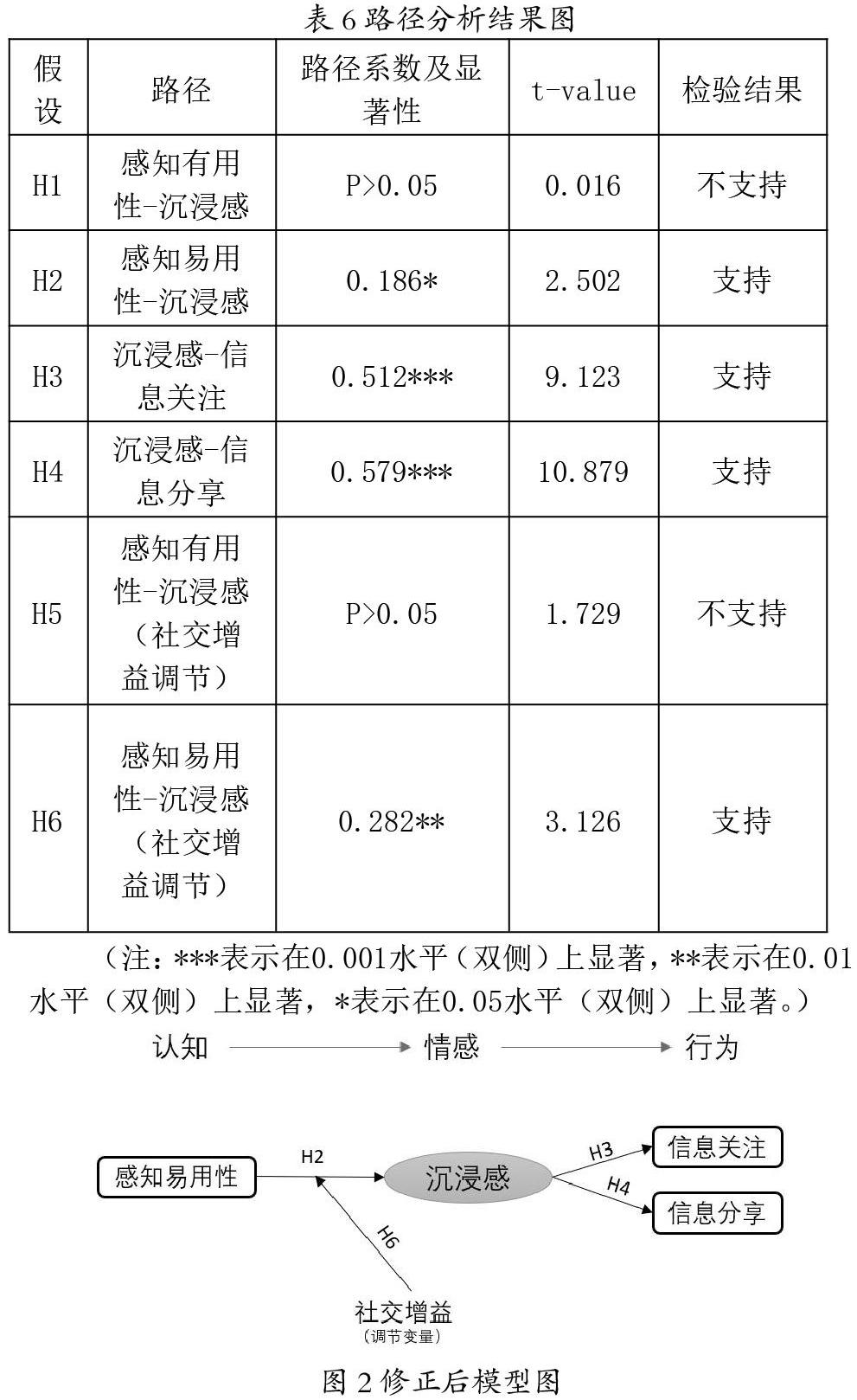

對于大學生微信沉浸感影響機制的關系模型,本研究采用smartpls3.0進行路徑分析,結構模型驗證初步結果見表6。其中感知有用性對沉浸感的影響不顯著,同時社交增益在感知有用性與沉浸感的關系中發(fā)揮的調節(jié)作用也不顯著,假設H1和假設H5不成立。其他路徑系數(shù)均顯著。因此刪除感知有用性與沉浸感之間的路徑和社交增益對這條路徑的調節(jié),由此得到修正后的模型見圖2,路徑分析結果如表7所示。

由表7可知,修正后的模型每條路徑均為顯著,研究假設H2、H3、H4、H6得到支持。

五、總結與討論

(一)研究結論

本研究以 CAC 研究范式為基礎,基于技術接受理論模型和沉浸理論,剖析了微信用戶的信息行為,并加入社交增益的調節(jié)效果。實證分析的結果表示,本文的四條假設成立,具體結論如下

1.感知易用性對大學生微信使用沉浸感有顯著正向影響。感知易用性對沉浸感的路徑系數(shù)為 0.187。這與已有研究一致,即微信平臺使用越便捷、簡單,大學生更容易產生沉浸感。

2.沉浸感對用戶的信息行為存在顯著的正向影響。沉浸感對信息關注的路徑系數(shù)為 0.512,說明用戶在微信使用過程中的沉浸度越高,對信息進行閱讀、表態(tài)、評論和收藏的行為也會越頻繁;沉浸感對信息分享的路徑系數(shù)為 0.579,說明用戶在微信使用過程中的沉浸度越高,在微信平臺上發(fā)布原創(chuàng),轉發(fā)信息的可能性越高。

3.社交增益對感知易用性和沉浸感之間的關系起正向的調節(jié)作用。社交增益與感知易用性的交互作用對沉浸感的路徑系數(shù)為 0.171。當大學生社交增益的需求越強,微信使用越容易,就越可能產生沉浸感。

4.最后,模型驗證的結果發(fā)現(xiàn)大學生在使用微信時的感知有用性認知對沉浸感不產生直接影響,結合訪談分析,作為社交屬性重而娛樂屬性輕的社交媒體軟件,微信的用戶黏性并不強,感知有用性可以讓用戶在產生需求時拿起手機打開微信,進行聊天、發(fā)布動態(tài)或是轉發(fā)信息,卻不能在他們完成這個動作需求之后依然留住用戶,用戶也就不容易產生沉浸感。

(二)啟示和建議

隨著社交媒體的廣泛普及,越來越多的大學生開始不同程度地依賴它,社交媒體平臺也在利用用戶的沉浸感來讓自己的產品獲得更高的收益。

從大學生的角度看,本研究對沉浸的產生機理和產生后引發(fā)的行為進行了分析,為一些被“微信依賴”所困擾的學生提供建議。社交媒體帶給用戶便利,同時也帶來了依賴,如果想要改變這種狀態(tài),可以在使用的過程中有意識地將使用過程復雜化(如在打開微信前加上密碼鎖),降低使用時的感知易用性,從而減少沉浸的頻次;可以減少利用微信進行社交的頻率,改為面對面交流,減弱社交增益的作用,也將使沉浸感降低。從平臺角度講,吸引用戶、增加用戶黏度可以為其帶來收益。本研究發(fā)現(xiàn),用戶的沉浸感可以使其產生信息行為,這些信息行為將會有利于產品的傳播和使用率的增加。平臺更希望用戶產生沉浸感,所以在對產品的設計和宣傳上應該更著重考慮產品的易用性,簡化操作界面,提供穩(wěn)定的運行程序,讓用戶“無腦”使用。同時。平臺應該抓住大學生社交增益的需求,比如在 2020 年特殊時期,線上教學成為高校不可避免的上課形式,即時通訊平臺可以開發(fā)一些針對線上教學的功能促使用戶使用。

(三)局限與展望

1.本研究的數(shù)據測量集中在單一時間點,缺少對時間維度的考慮。這有可能引起共同方法變異。希望在之后的研究中可以將實驗法加入到測量過程中,并對時間維度進行考量。

2.本研究的調查對象定位大學生,缺少對其他群體的觀測。實驗結果的使用也僅限于大學生群體,希望后續(xù)研究可以將研究對象的范圍擴充,考慮其他群體的表現(xiàn)。

3.實驗結果表明了感知易用性對沉浸感的影響,但可以引發(fā)沉浸感的因素是多維度的,如產品的體驗價值,人的主觀需要等,同時不同特質的人可能在同樣的認知下也會產生不同程度的沉浸感。未來對沉浸機理的研究可以朝著更全面更系統(tǒng)的方向進行。

參考文獻:

[1]CSIKSZENTMIHALYIM.Beyondboredomandanxiety[M].SanFrancisco:Jossey-Bass,1975.

[2]CHENH,WIGANDRT,NILANMS.OptimalexperienceofWebactivitie[J].Computersinhumanbehavior,1999,15(5):585-608.

[3]WilsonTD.Humaninformationbehavior[J].Informing science,2000,3(2):49-56.

[4]鄧小詠和李曉紅.網絡環(huán)境下的用戶信息行為探析[J].情報科學,2008(12):810-1813.

[5]薛楊.企業(yè)微信營銷中用戶信息行為影響因素及作用關系研究[D].吉林大學.2017 年

[6]ChangYP,ZhuDH.Theroleofperceivedsocialcapitalandflowexperienceinbuildingusers'continuanceintentiontosocialnetworkingsitesinChina[J].ComputersinHumanBehavior,2012,28(3):995-1001.

[7]吳祖宏.大學生手機社交媒體依賴的問卷編制及特點研究[D].西南大學,2014.

[8]ZhouT,LuY.Examiningmobileinstantmessaginguserloyaltyfromtheperspectivesofnetworkexternalitiesandflowexperience[J].ComputersinHumanBehavior,2011,27(2):883-889.

[9]陳渝,王馨笛.新媒體時代微博用戶沉浸體驗下持續(xù)使用行為研究——潛在示能性的調節(jié)效應[J].圖書館,2020(1):063—071.

作者簡介:

陸穎(1999-),女,漢族,江蘇泰州市,本科,研究方向:社交媒體。

*本文系2019年國家級大學生創(chuàng)業(yè)訓練項目“基于隨機實驗和實證范式的社交媒體沉浸影響機理研究”(項目編號:201910290061Z)的階段性成果

中國礦業(yè)大學陸穎劉鑫淼徐歡玉陸嘉倩