基于學情的紅色經(jīng)典專題教學實踐

段巖霞

【摘要】紅色經(jīng)典閱讀是初中語文教學的重要內容。要實現(xiàn)紅色經(jīng)典教學價值的最大化,可以嘗試跨文本、跨文體、跨介質的專題閱讀教學模式。本文以“黃河精神”專題學習為例,以學情為基點,從資源整合、內容提煉以及活動任務、學習支架、評價方式的設計等方面闡述實施策略。

【關鍵詞】紅色經(jīng)典,專題學習,基于學情,實踐策略

統(tǒng)編初中語文教材中有相當數(shù)量的紅色經(jīng)典作品,涵蓋散文、小說、詩歌、新聞、演講等多種文體,用不同形式講述革命史實,彰顯革命精神,傳承紅色文化。如何閱讀這類作品,深入挖掘其文本特質與豐厚內涵,把紅色文化基因植根于學生的心靈,促使學生由內而外實現(xiàn)精神的自我成長,完成精神的自我奠基,是教師面臨的重要課題。

對此,教師應把課程意識引入教學設計,積極嘗試“跨文本、跨文體、跨介質的創(chuàng)新性閱讀教學模式”[1],努力突破單篇教學局限,實現(xiàn)紅色經(jīng)典教學價值的最大化。筆者曾以七年級下冊第二單元《黃河頌》為原點,基于學生自讀課文后提出的問題,從文化承繼的視角重構課程資源,設計情境任務,進行“黃河精神”專題學習。下面便以該專題為例闡述實施策略。

一、基于學情,重構課程資源

相比本單元另外四篇“表現(xiàn)家國情懷的作品”,《黃河頌》的獨特之處在于:它不是某種單一的文體,而是“音樂史詩”《黃河大合唱》中的一首“頌歌”,一種朗誦詞與歌詞的混合體;它與另外七首作品互為補充、前后呼應,抒發(fā)了詩人的家國情懷,并借助“黃河”這一意象表現(xiàn)了“我們中華民族的苦難、掙扎、奮斗”,“象征著中華民族偉大的精神”[2];詩的簡潔凝練與其內蘊精神的豐厚博大形成了既矛盾又和諧的張力。因此,學習《黃河頌》不能只著眼于家國情懷,更不能就事論事,否則學生不僅難以領悟其豐富內涵,更難以形成情感共鳴,實現(xiàn)精神成長。這從學生所提的問題中也得到了印證。以下便是學生自讀課文后提出的比較集中的問題:

1.黃河帶給了光未然老先生什么而讓老先生有如此之深的感受?《黃河頌》是在什么背景下寫的?《黃河大合唱》中還有哪些篇章?在當時產(chǎn)生了怎樣的影響?

2.課文中多次出現(xiàn)“偉大而堅強的精神”,這精神具體體現(xiàn)在什么方面?它為什么會有這些精神?作者為什么選擇“黃河”而不是長江或其他河流來贊美民族精神?黃河憑借什么而成為中華民族的搖籃?以“黃河”來抒發(fā)情感的詩文還有哪些?

3.課文中哪些地方應該重讀和停頓?朗讀時是否要有起伏?我朗讀時沒有感情,讀不出氣勢,怎樣才能讀出黃河的氣勢?

從上述問題來看,學生感受到了詩人內心澎湃的愛國熱情,并對詩人在何種情境下、為何創(chuàng)作這首詩產(chǎn)生了濃厚的興趣;學生知道了黃河象征中華民族偉大而堅強的精神,但不理解其具體內涵,不明白作者選擇“黃河”意象的源起;學生對《黃河大合唱》以及與“黃河”有關的其他作品有很強的探究欲望,對如何讀好詩歌,渴望得到切實的指導。

學情是開展專題學習的基礎和憑借。根據(jù)上述學情,筆者以“黃河精神”為主線,遵循典型性、多樣性的原則,精選學習資源,重構學習內容,形成如下設計,印發(fā)給學生。

1.學習目標:(1)反復誦讀,體會作者的情感和“黃河精神”的內涵;(2)感受并把握光未然朗誦詩語言、結構的魅力,并用恰切的聲音傳達自己的理解;(3)學會用詩性的語言書寫自己對“黃河精神”的理解以及誦讀過程中的感受、體驗。

2.學習內容:(1)誦讀類,光未然的《黃河頌》《黃河之水天上來》《黃河怨》;(2)賞讀類,音樂視頻《黃河船夫曲》《黃河對口曲》《黃水謠》《黃河怨》《保衛(wèi)黃河》《怒吼吧,黃河!》,配樂朗誦《黃河之水天上來》;(3)參讀類,郭小川《我們歌唱黃河》、趙麗宏《黃河故道遐想》、梁南《給黃河安家》、梁衡《壺口瀑布》、賀綠汀《游擊隊歌》、盧國沾《萬里長城永不倒》、黃霑《我的中國心》。

以最有代表性、與課文互補互證的作者原作為課堂教學文本,進行誦讀和精讀,利于學生進行語言涵泳和文化理解;以《黃河大合唱》中其他音樂作品為輔,還原作品的原貌,開闊學生的視野,還能給予學生豐富立體的審美體驗和可借鑒模仿的朗誦范本;而參讀不同樣式的他人作品,則能幫助學生了解不同時代、不同地域、不同身份的人對黃河的情感,在思辨中形成自己的認知。

二、順應學情,設計活動任務

有效的活動任務是專題學習成功的保證。所謂有效,一方面要滿足學生真實的學習欲求,激發(fā)學生的學習興趣;另一方面能統(tǒng)整所有文本,活動任務之間要有邏輯關聯(lián)。誦讀是學習詩歌的最佳方式。從前述問題來看,讀好詩歌是學生最迫切的需求,為順應這一學情,筆者把誦讀活動置于真實的實踐情境中,設計了如下任務:

班級要舉行“頌黃河精神”詩歌朗誦大賽。要求:全員參與。小組必選篇目為誦讀類作品中的任意一首;自選篇目可選前人作品,也可自己創(chuàng)作。

1.我選我讀:(1)自讀,確定必選篇目,并從內容、情感、思想是否符合主題或語言、結構、語音特點等方面簡要闡述理由;(2)練讀,任選1~2小節(jié),小組合作展示。

2.我思我寫:以主持人身份,完善主題“頌黃河精神,”,并為朗誦比賽撰寫充滿詩意的開場白、總結語或過渡語;或以詩人身份自由書寫內心的感受、體驗,對“黃河精神”的理解、思考和感悟;可化用參讀類作品中的詞句。

3.我誦我評:學生主持,各組配樂朗誦,師生評委團評出獎次。

“我選我讀”意在引導學生通過比較、詮釋等學習活動,感受“黃河”變幻莫測的形象,理解文本內蘊的不同精神、詩人豐富激蕩的情感、《黃河大合唱》的多重魅力;同時掌握朗讀技巧,提升朗讀能力,形成多樣化的體驗。“我思我寫”旨在通過寫作升華學生的體驗,為后續(xù)比賽生成必需的資源。“我誦我評”是學習成果的展示,也是后續(xù)相關學習的基礎。

上述活動任務,將松散自由的群文嵌合為一個有機的整體,為學生語言建構、思維發(fā)展和文化理解構建了集約化、聯(lián)動性平臺,形成了聽、說、讀、寫、思一以貫之的學習鏈條。其將學生所學內容與自身生活融為一體,有效激發(fā)了學生的參與意識、合作意識與創(chuàng)造意識。[3]

三、促進生成,搭建學習支架

學習是曲折遞升的過程,為幫助學生跨越學習障礙,教師需要充分預判學習進程和學情動態(tài),設計多樣化的支架,及時提供支持。

1.圖文對照,延展“黃河”蘊意

運用圖像可讓概括抽象的知識具體化,還能延展文本的內容蘊意,深化學生的理解。交流《黃河之水天上來》時,筆者便針對學生的質疑“黃河給人民帶來了如此可怕的災殃,為何我們還稱其為‘母親河”“作者為什么選擇黃河來贊美民族精神”,用圖文對照的方式提升學生的認知。

(1)學生先暢所欲言,后呈現(xiàn)黃河文明分布圖、“何尊”及銘文圖、葛劍雄有關“中國”的圖文考證。(2)播放黃河六次改道動圖、近代黃河決堤圖,追問“黃河多災多難與中華民族精神之間的關系”。(3)滾屏呈現(xiàn)光未然、冼星海有關《黃河大合唱》的回憶。

圖像與文字嵌合呈現(xiàn)、審美與思辨交替推進的設計,讓學生直觀感受到“母親河”“民族搖籃”“黃河精神”的蘊意,增強了民族自豪感和文化認同感,也自然生成了“黃河越多災多難,越能體現(xiàn)中華兒女不屈不撓、拼搏進取、偉大堅強的精神”“好的藝術作品是從作者心坎里流淌出來的,黃河壯麗的圖景與黃河岸邊的那些人、那些事最觸動作者的心扉,所以他才以黃河為意象創(chuàng)作出這動人心魄的作品”等深刻理解。

2.形聲結合,再現(xiàn)作品魅力

針對學生拒絕選擇《黃河怨》與“為什么光未然在家國存亡的關頭寫這么悲慘的故事”的問題,筆者則運用形聲結合的方式設計如下活動支架:

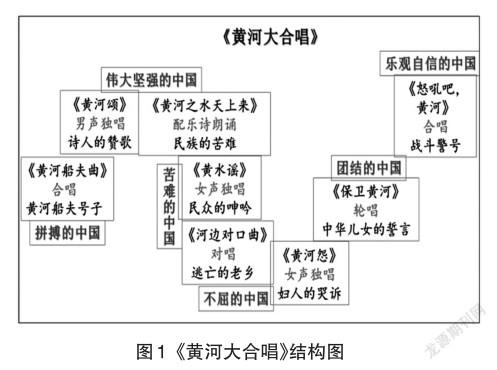

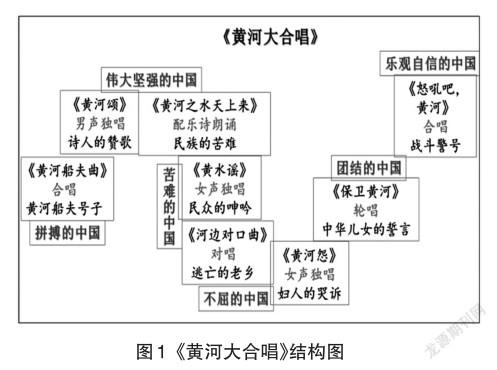

(1)師配樂朗讀,生帶入想象:“如果這個婦人是你的親人,此刻你心中會產(chǎn)生怎樣的情感?如果你是一名戰(zhàn)士,聽到她悲慘的遭遇,你又會怎么做”;(2)鏈接梁若冰《光未然——黃河的歌者》,滾屏介紹《黃河大合唱》在當時的巨大影響;(3)呈現(xiàn)《黃河大合唱》結構圖(見圖1)。

音樂、朗讀、文字、圖像等不同介質的內容交互融合,激活了學生的思維,打開了學生的心靈,學生很快頓悟作者的深意——詩人在家國存亡的緊要關頭寫這首詩,就是為了點燃中華兒女心中奮起抗爭、清算敵人血債的火焰,激起千千萬萬同胞保家衛(wèi)國的決心,與作者形成情感共鳴;同時領悟到《黃河大合唱》的文學結構美、音樂形式美、文化意蘊美,獲得了審美能力的發(fā)展。

3.比較還原,體悟課文特質

筆者還借助詩行對比,凸顯《黃河之水天上來》《黃河頌》兩詩的不同——前者極盡鋪排之勢,后者富有凝練之美;運用圖文對照的方式,體會“濁流宛轉”“驚濤澎湃”“九曲連環(huán)”“萬丈狂瀾”“掀”“劈”等詞語內蘊的力與美,領悟編者意圖——《黃河頌》精神涵蓋全面,語言簡潔有力,意脈曲折有致,適合中學生閱讀。

四、著眼成長,設計評價方式

評價是促進學生學習和發(fā)展的重要因素。“恰當運用多種評價方式,注重評價主體的多元與互動”,能優(yōu)化學生學習體驗,持續(xù)激發(fā)學生學習動力,形成自我反饋、自我調控能力,實現(xiàn)自我成長。

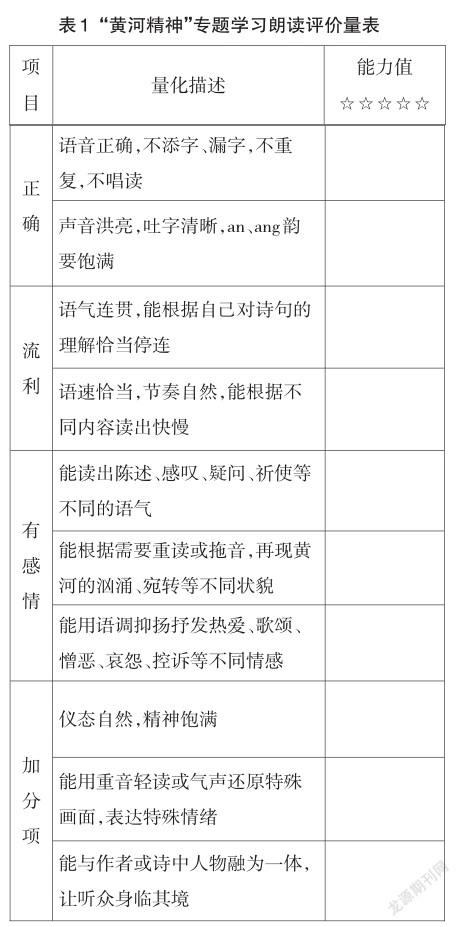

1.充分發(fā)揮評價量表的作用

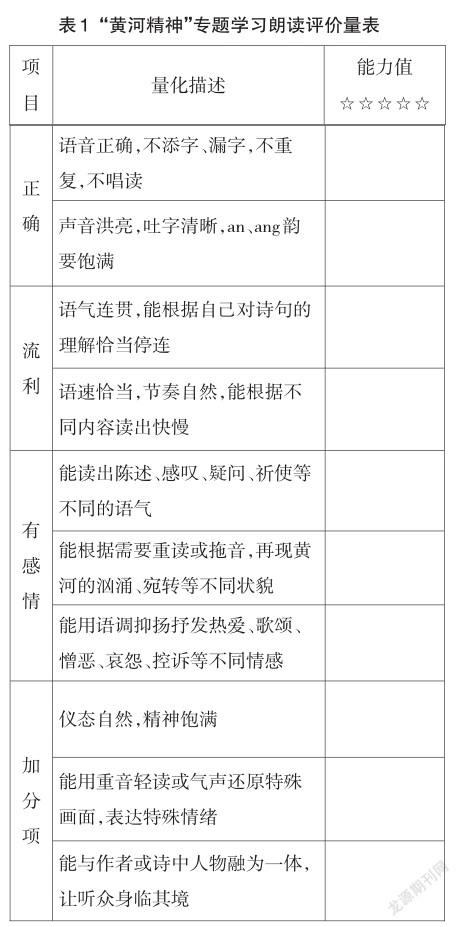

優(yōu)質的評價量表能把籠統(tǒng)抽象的要求細化為簡潔、具體、清晰的指標,為學生自主學習、自我評價提供可視化的參照系統(tǒng),也為學生互相評價提供共同的話語系統(tǒng)。本次學習,筆者便將課程標準中有關朗讀的要求細化為如下量表,在學習之初下發(fā)給學生(見表1)。

與冷冰冰的數(shù)字相比,有針對性的星級描述更有趣味性,更貼近七年級學生的心理,也為學生成長提供了更多可能。有了評價量表的引領,學生可以隨時獨立評估自己與組員的朗讀表現(xiàn),在不斷的反思與改進中掌握朗讀技能,深化對詩歌內容、作者情感的理解。同時,評價量表讓學生的進步變得清晰可見,學生的能力值不斷累積,成就感隨之不斷攀升。為促使學生從評價結果的被動接受者迅速轉變?yōu)橹鲃邮炀毜脑u價反思者,教師還可讓學生參與評價標準的開發(fā)與制定,學會“像專家一樣思考”。[4]

2.注重課堂評價的發(fā)展性

這里的課堂評價主要是指課堂展示交流過程中由教師或學生給出的反饋。為促進學生的成長與發(fā)展,教師應該力避簡單評判好壞或草率表揚,無緣無故或過早的表揚會迷惑學生,阻礙學生作出修正;巧妙而明確地指出學生當前的成績或問題、進階方向和行動建議,才能讓學生明白“我在何處”“下一步要去哪里”“如何抵達成功”。筆者多次采用如下反饋引導學生:

你的聲音很洪亮,如能注意輕重緩急就更好了。建議你在動詞密集處讀得重一些、快一些,在描繪黃河柔美景致的地方讀得輕一點、慢一點。

你有沒有讀出你所說的情感?要讀出這種情感,應該怎樣調整?

他是如何朗讀或闡述的?你認為他哪里做得特別好?你還能給他哪些建議或補充?

專題學習過程中會形成各種形式的作品,比如本專題中的開場白、過渡語、結束語,學生的詩作、朗誦音頻或視頻。對這類成果,教師不能簡單分等級了之,要用“展覽”“發(fā)表”“作品集”“檔案袋”等表現(xiàn)性評價牧養(yǎng)學生的言語品格,助其成為有思想、有情感、有精神創(chuàng)造力的人。

紅色經(jīng)典是革命精神與紅色文化的種子。教師只有不斷優(yōu)化學習內容,變革學習方式,更新學習策略,創(chuàng)新評價方法,才能讓紅色的種子在學生心中生根發(fā)芽。

參考文獻

[1][3]潘慶玉.群文閱讀:由鏈接而群聚,因秘響而旁通[J].語文建設,2018(1).

[2]人民教育出版社課程教材研究所中學語文課程教材研究開發(fā)中心.義務教育教科書教師教學用書[M].北京:人民教育出版社,2019:58~61.

[4]申宣成.表現(xiàn)性評價在語文綜合性學習中的應用[M].鄭州:大象出版社,2015:138~140.

【本文系2019年度山東省教改項目“融合·建構·創(chuàng)新:初中語文專題閱讀與寫作教學研究與實踐”(項目號:3703004)暨山東省教育科學規(guī)劃2019年度重點課題“基于學情的閱讀教學新課堂研究”(批準號:ZZ2019068)成果】