基于大數據的軌道交通沿線常規公交線網優化方法

——以合肥市為例

林麗凡

(合肥市規劃設計研究院,安徽 合肥230041)

1 概述

軌道交通和常規公交是城市公共交通系統的主要組成部分,城市軌道交通的建設和運營極大地改變了市內交通的發展和市民的出行方式,為解決城市的交通問題,仍需要常規公交發揮其自身的作用,積極地與軌道交通進行配合,提升城市整體公共交通運輸能力。因此,在軌道客流走廊內,對沿線常規公交線路進行適應于軌道交通線路的優化調整,使二者良好地結合及銜接,將實現對客流的有效集散,進一步提高城市整體公共交通的吸引力水平。

大數據關注人的時空出行規律,能夠以全覆蓋方法為城市規劃提供數據支撐,為科學優化公交線網提供技術支持。本文以合肥市軌道交通3 號線以及與之在同一客流走廊內的并線常規公交線路為研究對象,探討基于大數據的軌道交通沿線常規公交線網優化方法,使軌道交通和常規公交兩種網絡線能合理銜接,充分發揮二者的優勢,減弱客流重疊的現象。

2 數據基礎

研究應用到的大數據技術手段主要包括:利用手機信令數據分析軌道上下站乘客出行OD分布特征與利用公交車輛GPS和IC卡基礎數據庫推算現狀公交線路出行客流特征。

2.1 公交IC卡和GPS數據融合分析技術。本文研究所需的公交基礎數據包括IC 卡刷卡數據、車輛GPS 數據、站點地理信息以及線路站點信息等。項目組基于2018 年9 月16 號-2018 年9 月29 號的連續14 天的IC 卡刷卡數據和GPS 數據對全市公交乘客出行OD進行計算,其中IC卡日均記錄996715 條,公交車GPS 日均記錄15837118 條。

對于采用一票制的公交刷卡數據,刷卡記錄中沒有乘客的上車站點、下車站點、下車時間、換乘記錄等信息,因此研究對公交IC卡數據、公交車輛GPS數據進行融合處理和挖掘分析。通過乘客的IC 卡刷卡時間尋找時間最近值時該車輛所在的位置作為上車位置,搜索該線路所有站點和上車位置中距離最近的站點作為上車站點;利用IC卡時刻、GPS時刻及經緯度,結合站點位置信息,以IC卡編號為單位統計出行信息,依據下次出行上車站點推算上次出行下車站點計算各站點下客流量[1]。在確定乘客上車站點和下車站點之后,統計每兩個站點之間的客流量,獲得乘坐每條公交線路出行的乘客OD 矩陣,從而掌握現狀公交線路的站間OD、站點上下客量、換乘量等公交客流出行特征。

2.2 手機信令數據技術。采集了合肥市域約650 萬移動用戶(占比超過70%的手機用戶量),2020 年連續1 個月,日均15 億條手機信令數據。首先利用手機數據建立手機終端用戶的出行軌跡。基于手機基站信號與城市地理空間的相互映射關系,將手機用戶所有數據匹配至城市地理空間,得到手機用戶在城市地理空間中的位置電子腳印,再將時間序列的電子腳印前后連接,得到該手機用戶的出行軌跡[2]。其次,通過手機用戶在不同時段的出行位置及停留時間,篩選出軌道站點上下站乘客的手機終端群體,從而分析軌道站點上下站乘客的出行OD分布特征。

3 優化思路

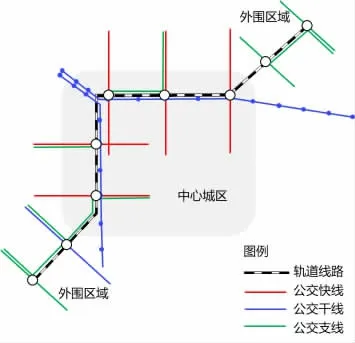

結合國內外城市經驗和合肥實際,考慮軌道交通3 號線的功能定位,研究構建以軌道交通為主、常規公交為輔的公交網絡形成“魚骨形”的結構,使各層次公交在軌道走廊聚集并合理分擔功能,提升走廊運輸能級與服務水平。依托軌道交通站點切向布設穿越型公交快線、干線,與軌道交通線路共同構建公交骨架網絡;保留部分沿走廊方向公交干線,通過常規公交站距小的優勢,服務出行起訖點在軌道交通站點間的客流,在高峰時段對走廊運能進行補充,在軌道交通中斷運營等突發狀態下,提供應急服務,緩解客流壓力;依托軌道交通站點布設公交支線,集散軌道交通客流。

軌道交通影響范圍,包括直接吸引范圍(兩側800m輻射范圍)和間接吸引范圍(兩側4km輻射范圍)[3]。通過沿線公交線網優化,提高間接吸引范圍內公交站點覆蓋居住人口與就業崗位的數量,從而提高公共交通線網整體服務覆蓋率。

通過走廊上常規公交線路調整和軌道交通接運公交線路新增來逐步實現軌道交通與常規公交“兩網融合”。首先利用公交IC卡數據和公交車輛GPS數據識別公共汽車客流走廊,分析沿線每條公交線路的客流分布特征,對與軌道交通走廊重復的公交線路進行逐條分析,提出優化方案;其次利用手機信令數據識別軌道站點上下站乘客出行OD分布特征,識別常規公交服務客流通道,根據通道客流量識別常規公交線路走向,形成新增公交線路規劃方案。

圖1 軌道3 號線沿線常規公交線網結構

4 優化方案

4.1 現狀常規公交線路調整優化

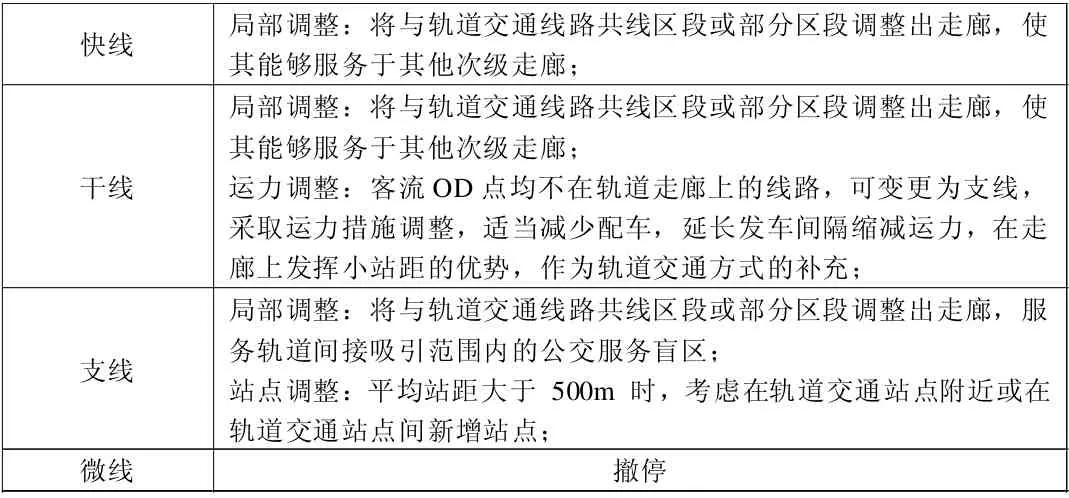

4.1.1 優化策略。(1)分區優化策略。中心城區:軌道走廊上存在重復系數較高的公交線路。應適量減少或整合與軌道交通線路重復有競爭力的公交線路,同時加強常規公交線路與軌道交通的接駁關系。外圍區域:公交線路稀疏,很多區域公交走廊沒有覆蓋。應調整現有與軌道交通站點銜接的公交線路,并新增公交支線使之串聯起區域內的居民區和商業區等實現公交微循環。(2)分級優化策略。研究對與軌道交通同向連續共站5 站及以上的公交線路分析其調整優化的可能性,分別對快線、干線、支線和微線提出線路優化策略。

表1 分級優化策略

4.1.2 線路優化調整方案。截止2019 年9 月,合肥市共有公交線路268 條,公交線路總長度為4404.3km,公交線網總長度為1825.7km。公交系統日平均客流量為136 萬人次/日,線路日均客運量為5826 人次/日。其中,與軌道3 號線站點交叉線路共56 條;與軌道線路重合站點3 個以下的公交線路共計29 條;與軌道線路重復站點4 個的公交線路共2 條;重復站點大于5 個的公交線路共10 條。

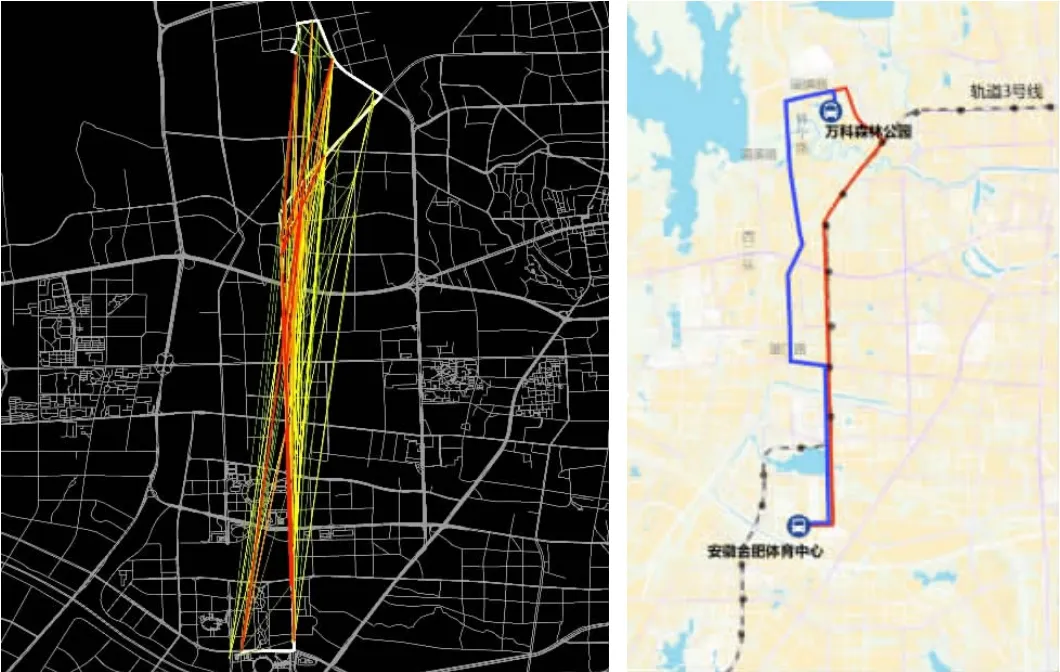

結合公交線路OD分布特征,對沿線重復站點大于5 個的10條公交線路進行逐條分析,共保留134 路、302 路、304 路、602 路和621 路共計5 條線路、優化調整124 路、105 路、233 路、301 路和32路共計5 條線路。

調整示例如下:根據線路客流特征,105 線路以到達政務區(休寧路以南)的客流為主(達到45.5%),與軌道3 號線重復段上下客比例達到74.1%。因此,軌道3 號線開通后,線路具備調整條件,建議調整為服務政務區的公交線路,調整后的線路總長15.8km。

圖2 105 路線路客流分析105 路線路優化方案

4.2 新增軌道接運公交線路規劃。在對軌道沿線現狀常規公交線路調整優化的基礎上,結合手機信令數據對各個站點客流分布進行分析,疊加優化后的現狀公交線路,識別出需要新增的接運公交線路具體走向。

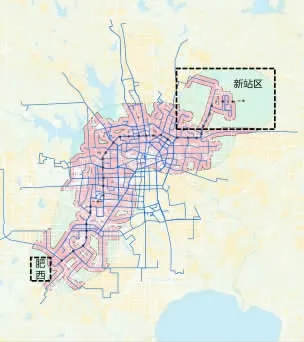

對軌道3 號線間接影響范圍內公交線路500 米服務覆蓋面分析顯示,新站區、肥西存在接運公交服務空白區域,建議新增接駁公交支線,提升公交服務能力。基于柵格客流量分析,根據單向客流量高的OD 選取線路,系統篩選出單向客流量大于50 人次·d-1的客流OD[4],形成接運公交線路初始方案。綜合考慮線路兩端公交站場位置、沿線客流集散點分布、線路技術指標等因素,確定具體線路走向,共新增接運公交支線4 條,分別服務軌道交通3 號線相城路站、職教城東站、職教城站、幼兒師范站、幸福壩站等站點的客流集散。

圖3 軌道3 號線沿線公交服務空白

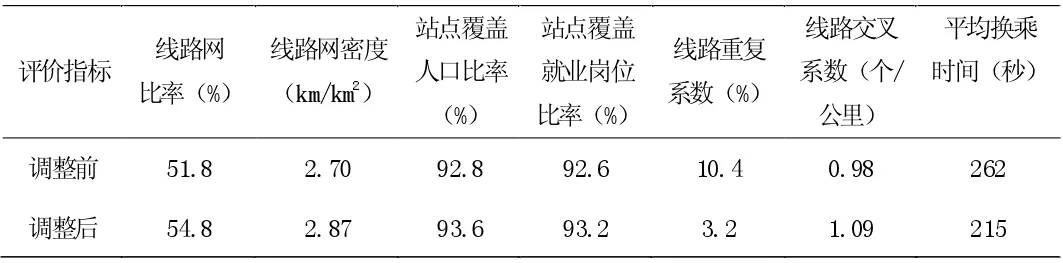

4.3 方案評價。以軌道交通沿線公交線網評價為目標,以保證公交線網自身合理性、減少常規公交與軌道交通的競爭、增加常規公交與軌道交通的合作為準則,形成七個具體評價指標[5]。對調整后的沿線線網按照評價指標分別進行計算,計算結果如下表所示。

表2 調整前后線路指標值

從評價結果來看,線路經過調整,在軌道間接影響范圍內公交線路網比率、線路網密度、站點覆蓋人口和就業崗位比率、線路重復系數、線路交叉系數、與軌道交通站點間換乘步行時間方面有比較明顯的變化,因此調整方案的實施使得公交線網朝著更優的方向發展。

5 結論

本文基于公交IC卡、GPS數據,分析軌道交通沿線常規公交線路客流OD 分布,優化走廊沿線現狀常規公交線路走向,并依托手機信令數據對軌道站點上下站客流分布進行分析,識別常規公交客流服務通道,新增軌道接運公交線路。通過對調整前后的沿線線網指標進行評價表明,調整后的方案使得公交線網更加合理,能夠實現城市軌道交通與常規公共交通系統的協調銜接,促進軌道交通網與常規公交網“兩網融合”。