通州灣港區水交換能力提升技術研究

高 飛 ,施逸辰,張長寬

(河海大學 港口海岸與近海工程學院,南京 210098)

江蘇省沿海具有灘涂寬廣、坡緩水淺、海面開敞、泥沙運動活躍的特點,采用環抱式港池是較適合的選擇。然而環抱式港池內的水質,特別是遠離港池口門的港池水域內的污染水體不易被排出港池,因而易造成港池內的水質惡化。

針對環抱式港池內水質易于惡化的問題,國內外眾多學者和工程技術人員已開展了大量的研究和工程技術開發工作[1-9],筆者也收集和分析了國內外關于促進港池水交換的研究和技術資料[10],將目前為止的水交換提升技術進行了整理和分類,并通過理論分析提出了降低港池水體污染濃度的三種方法:(1)增大港池水體交換量;(2)促進港池內水體流動,提高水體混合稀釋;(3)向港池內注入潔凈水體,在港池內形成從港池頂端向口門的穿港流動。其中,以方法(3)的效果最優,然而前提是具備形成足夠強勁穿港流動的條件。

本文基于上述研究成果,以位于南通市通州區東部的通州灣港區為例,探討形成穿港流的方法及降低港池水體污染濃度的效果;并采用數值模擬的方法,通過提升港池水交換能力的技術比較,提出適合該港區提升水交換能力的技術方案。

1 通州灣港區規劃

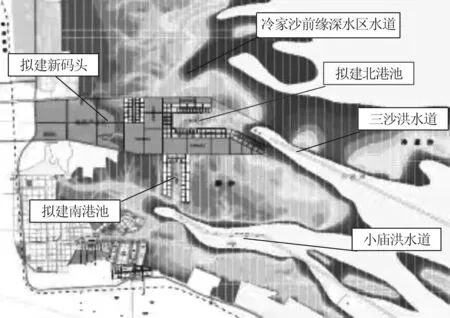

通州灣海域以位于遙望港大橋的入海河口為灣頂,灣頂南部海岸線呈西北—東南走向,北部海岸線基本呈南北走向。由于近年沿岸圍墾開發,灣頂北部陸地向東延展,使得灣頂附近包括呂四港以北海域形成為半封閉海灣。為了適應該省經濟建設發展的需求,在現有沿岸灘涂資源開發利用的基礎上,利用通州灣海域的小廟洪水道和三沙洪水道作為深水航道,提出了通州灣港區的發展前景[11]。規劃后的通州灣港區平面布置如圖1所示。

圖1 通州灣港區規劃示意圖

通州灣港區基本位于潮流輻聚輻散的焦點位置,擬建南、北港池的口門分別正對著該海域的兩條主要潮汐水道,因此從廣范圍而言新規劃港區對周邊潮流場不會引起較大的改變,僅對港區局部流場產生影響。此外碼頭建設將使得水域面積減少,導致該海灣的納潮量相應減少,其結果反應在潮汐水道的漲落潮流速變化上。

另外,擬建的新碼頭向東延伸,阻隔了冷家沙前緣深水區水道的潮流向南的水體交換,尤其是與南側的呂四港區形成了半封閉港灣,增大了在通州灣港區內灣的由于水體交換不足而可能導致的水質惡化風險。

2 通州灣港區水體交換特性

2.1 通州灣海域地形及潮流特征

通州灣海域是江蘇省沿岸典型輻射沙洲群南緣的一部分,主要為兩沙(腰沙、冷家沙)三槽(小廟洪水道、三沙洪水道和冷家沙前緣深水區)相間分布的動力地貌結構。具有以灣頂為焦點的輻射狀沙洲與潮汐水道相間的地形特點。

《南通港通州灣港區規劃方案水文測驗報告》[12]中的現場觀測結果顯示:該海域潮流特征是以灣頂為輻聚輻散的焦點,近岸處及潮汐水道中以往復流為主,開敞水域旋轉流特征比較明顯;潮汐水道深槽中最大流速普遍大于開敞水域。沿岸余流不明顯,潮流特性隨季節變化不大。大潮和小潮潮流強度差異明顯。圖2為數值模擬的該海域漲潮時和落潮時的流場圖。

2-a 漲潮流 2-b 落潮流

2.2 通州灣港區現狀的水體交換特性

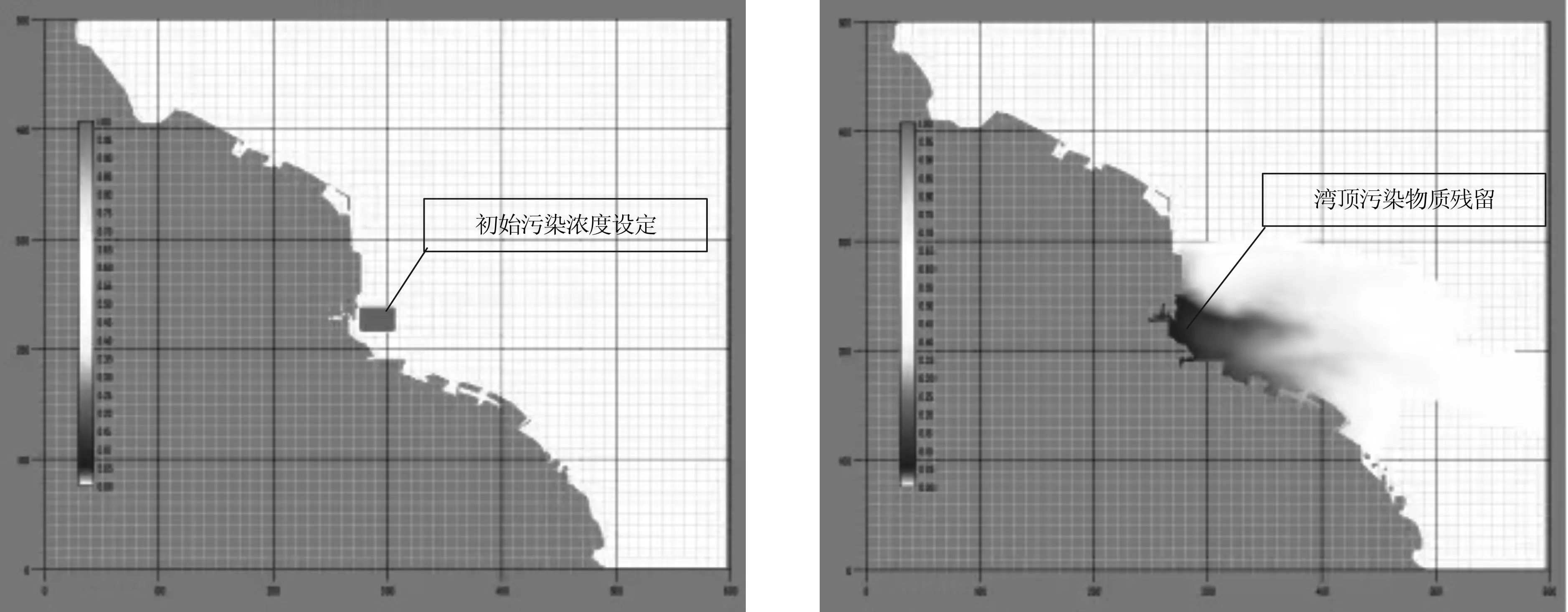

由通州灣海域潮流特性可見,每一次潮汐過程都是以灣頂為焦點,漲、落潮流主要通過潮汐水道輻聚輻散的過程,并伴隨著極其微弱的東南走向的沿岸余流,這一潮流特性將影響到該海域的污染物質的輸運過程。為了掌握該海域水體交換的特性,本文采用平面二維污染物質移流擴散的數學模型,模擬該海域保守污染物質在潮流作用下移流擴散的變化過程。潮汐期間采用具有水文實測資料的2012-02-19零點—2012-03-10零點,包括大、中、小潮共計20 d的潮汐過程[12]。模擬中于2012-02-20零點在灣頂水域投放濃度為1個單位的保守污染物質作為示蹤劑,而后觀察污染物質隨著潮流移流擴散的變化過程和分布。

為對比港區規劃對通州灣水體交換能力的影響,首先實施了現況岸線情景下的該海域污染物質的移流擴散變化過程的模擬。圖3-a中標注區域為污染物質初始投放位置,3-b為污染物質在投放后經過456 h(19 d)污染物質濃度的分布。

3-a 初始污染物質投放位置 3-b 456 h后示蹤劑分布

結果顯示:該海域的污染物質隨漲、落潮流以灣頂為焦點輻聚輻散,依靠水流運動引起的水體混合污染物質以較慢的速率向外海擴散,同時隨著微弱的余流向東南方向漂移,在灣頂附近污染物質則長時間殘留。這一結果表明在該海域的水體交換能力較弱,一旦在該海域造成污染物質排入將可能導致該海域水質的惡化。

2.3 建設后通州灣港區的水體交換特性

新規劃的通州灣港區在平面格局上發生了較大的變化,除增加南、北兩個環抱式港池外,新建碼頭向東方向延伸約20 km,使得在通州灣灣頂部也形成了僅有東南面開口的環抱式港灣。因而在考察新增港池的水體交換能力的同時,也必須重視規劃后的通州灣灣頂部海域水體交換能力的變化。擬建的南、北港池內的水體交換主要依靠潮汐水道的漲、落潮流來實現,冷家沙北側深水槽前端的新碼頭阻隔了南北向的水體交換,因此在灣頂部水體的交換僅能靠南港池南部的港灣開口部的漲落潮流來實現。據此,可以基本判斷出建設后的通州灣頂部水域的水體交換能力將較明顯低于現在的水體交換能力。

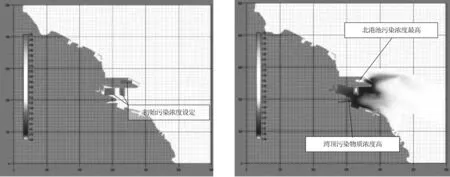

為了證實這一點,在新規劃的灣頂部與圖3所示同樣位置投放污染物質示蹤劑,同時在擬建的南、北港池內也投放污染物質示蹤劑并進行數值模擬,結果顯示于圖4。

4-a 初始污染物質投放位置 4-b 456 h后示蹤劑分布

與圖3相比較,由于新規劃碼頭的阻隔作用,就整體而言污染水體基本沒有向北的移流擴散,在灣頂水域的污染濃度相對較高。表明規劃后在通州灣灣頂海域的水質有進一步惡化的風險。此外,新規劃的窄長形的南、北港池內的水交換能力也非常微弱,尤其是北港池縱向深度較長,水體交換能力最弱。

3 通州灣港區提升水體交換能力的工程技術探討

3.1 水體交換能力提升技術篩選

傳統的提升港池水交換能力技術主要包括:(1)開通港池內外水體通道;(2)抽(灌)水;(3)引入河渠水;(4)海水交換型防波堤等四種[10]。技術(1)的原理是利用潮汐的往復流動來促進港池內外的水體交換,而正因為潮汐水流特點是往復流動,在一個往復過程后水體中的污染物質又會回到原有位置,真正的效果僅來自于每次的往復流動時新鮮水體與污染水體的稀釋混合,逐漸將污染水體擴散到遠方區域。技術(2)、(3)和(4)的特點是可以在港池內形成單方向的穿港流動,將港池內污染水體逐漸帶出港池。在通州灣,內灣水域面積寬廣、水體容積大;周邊地點也沒有合適的可供取水的河渠;港區外側水深淺及泥沙運動活躍,因此技術(2)、(3)和(4)實際上均無法被采用。

然而,作者在既往的研究中已經判明,形成港池內或港灣內的穿港流動(單一方向凈流動)是提升水體交換能力的有效方法[10]。若能夠解決可供形成穿港流的水源問題,形成具有足夠強勁和穩定的穿港流,將對港池或港灣的水體交換帶來較好的提升效果。因此,本文通過對通州灣港區周邊水域的考察,提出了圍筑蓄水水域、利用潮波天然動力形成穿港流的新方法[13]。并通過數值模擬對比和考察技術(1)即開通水體通道的方法與本文提出的形成穿港流的方法在該水域的提升水交換能力的效果。

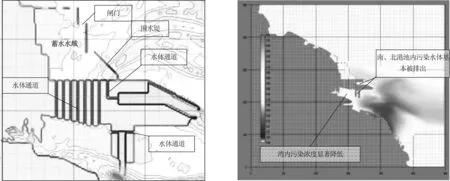

3.2 開通水體通道

為促進通州灣港灣和擬建南、北港池的水體交換,將港灣水域與新規劃碼頭北側水域,擬建南、北港池頂部與港池外水域用水體通道將其開通(圖5-a)。并采用與前述無對策情景相同條件的數值模擬來考察開通水體通道后的水交換能力的提升效果。

5-a 水體通道開設位置 5-b 污染物質移流擴散分布圖

圖5-b是開通潮汐通道后污染物質移流擴散的分布圖。與無對策情景(圖4)相比較,污染物質可以通過潮汐通道向北移流擴散到碼頭北部,灣頂水域的污染濃度略有所下降。南、北港池深部水體通過水體通道可以與港池外水體進行交換,港池內水體污染濃度也有明顯降低。

但是就港灣水域整體而言,污染物質濃度的整體分布除了向北有些微擴展外,基本上沒有太明顯的改善。這是因為(1)港池內的污染物質僅僅是被移流至港池外,對包括港池在內的港灣而言污染物質的量并沒有變化;(2)規劃港區位于潮流輻聚輻散的焦點,除了極其微弱的東南走向的余流外,潮流的往復流動實質上無法形成移流運動將污染物質帶離該水域,水體中的污染物質僅能夠憑借潮流引起的水體稀釋混合向周圍擴散。

因此,采用開通水體通道方法雖可降低港池內水體污染濃度,但對通州灣港灣水域而言水體交換能力的改善效果明顯不足。

3.3 形成穿港流

在通州灣港灣水域若想要形成足夠的穿港流,其關鍵技術在于如何引入足夠的水量注入港灣。針對這一技術難點,本文提出打造生態濕地,利用潮汐的天然動力蓄水注入港灣的提升水交換能力的方法。

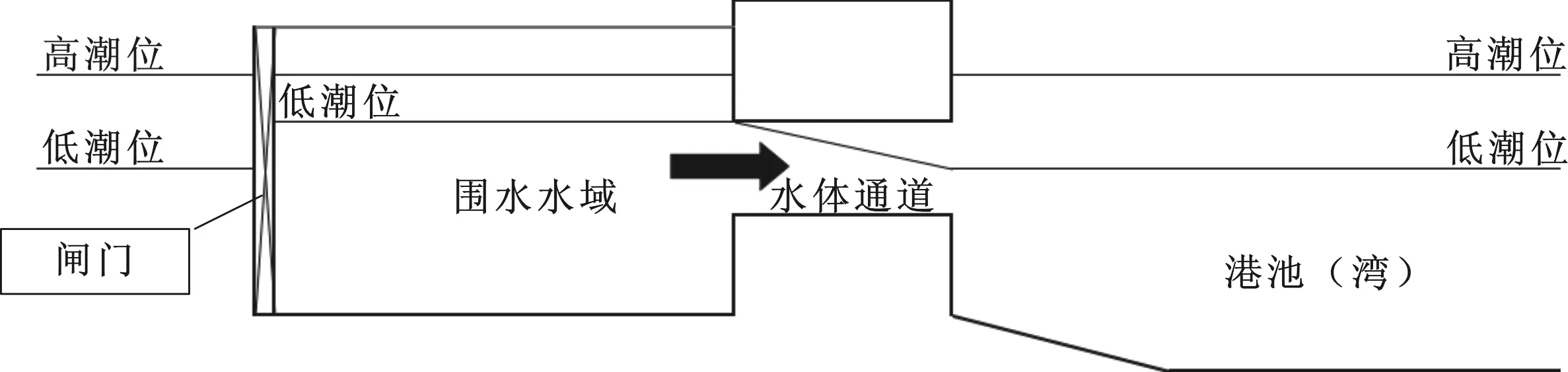

技術原理為:圍筑蓄水水域并開設閘門,蓄水水域與港池(灣)之間采用水體通道連接(圖6)。漲潮時打開蓄水水域的閘門,潮水流入蓄水水域;落潮時關閉蓄水水域閘門。亦即蓄水水域閘門隨潮位變化關閉和開啟,在閘門處使得潮水只進不出。始終保持在高水位的蓄水水域的水體則通過水體通道流入港池(灣),在港池(灣)形成單向流動的穿港流動將污染水體帶出港池(灣)。

圖6 形成穿港流技術原理圖

按上述方法將通州灣新規劃港區北側沿岸水域采用堤防圍筑成蓄水水域。蓄水水域的北側圍堤上設置若干閘門,南側新建碼頭位置采用水體通道連通新規劃的通州灣港灣和擬建港池(圖7-a)。漲、落潮時通過閘門開閉,使得蓄水水域始終保持在較高的水位,蓄水水域內水體通過水體通道流入擬建碼頭南部的港灣和港池,在通州灣港灣形成穿港流動。圖7-b顯示的是采用該方法后,在與前述開通水體通道方案相同的計算條件下,污染物質移流擴散分布的數值模擬結果。

7-a 位置示意圖 7-b 污染物質移流擴散數值模擬

圖7顯示出無論是通州灣港灣還是南、北港池的污染水體均基本被排出,與前述的開通水體通道方法相比大幅改善了水交換能力。這是由于采用形成穿港流方法后改變了通州灣港灣及南、北港池的流場,形成的向海方向的凈流動將污染水體帶出港灣。

3.4 水體交換能力提升效果比較

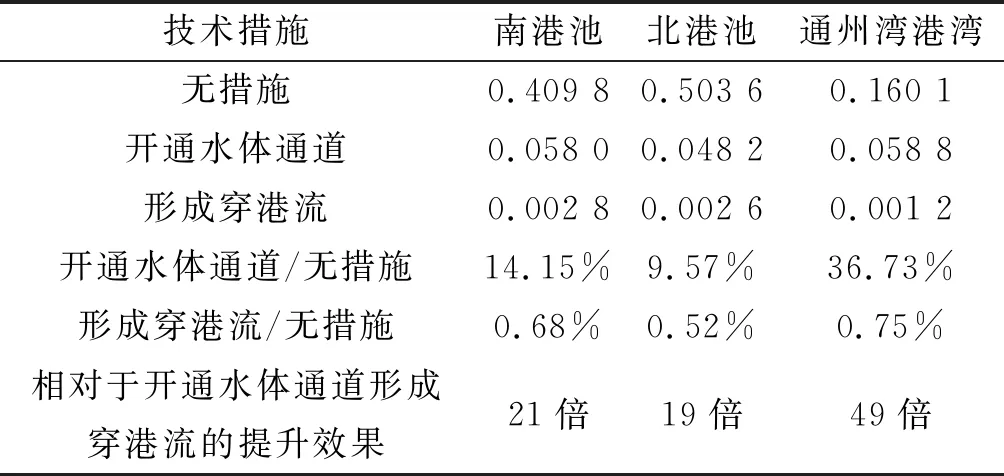

將以上不采用對策的無措施、采用開通水體通道和本文提出形成穿港流的三種情景的初始污染濃度在投放19 d(456 h)后,初始濃度設定區域范圍內的污染濃度進行了平均,并比較于表1。

表1 投放19 d后初始濃度設定區域范圍內的污染濃度平均值

如表1所示:采用開通水體通道方法的19 d后的南、北港池和通州灣港灣的污染濃度分別降低為無措施的14.15%、9.57%和36.73%;采用本文提出的形成穿港流方法的19 d后的南、北港池和通州灣內灣的污染濃度分別降低為無措施方案的0.68%、0.52%和0.75%。即采用形成穿港流方法相比于采用開通水體通道方法,在南港池、北港池和通州灣港灣的水體交換能力分別提升了21倍、19倍和49倍。結果表明,本文的形成穿港流方法對提升通州灣港池和港灣的水體交換能力具有顯著效果。

4 形成穿港流技術的應用

4.1 關于形成穿港流技術

本文提出的利用潮汐漲落的天然動力,漲潮時在蓄水水域蓄水,落潮時蓄水水域內的水體經水體通道流入港池(灣),形成穿港(灣)流,有效經濟地解決了形成穿港流的水源和水量問題,促進港池(灣)水體交換方法,其前提是具備可供蓄水的空間。自從海洋資源保護、生態環境恢復問題在全球范圍內得到高度重視以來,制定的海洋資源開發和利用的政策和法規則保證了本文所提出的形成穿港流方法的可行性。因為,蓄水水域里可供使用的有效水量為高、低潮之間的水體,蓄水水域不需要太大的水深;根據港區周邊的布局和環境可以將蓄水水域用于創造生態濕地環境,供水生動植物、鳥類等生物棲息,或可打造成親水空間,這符合建設綠色港口、海港資源可持續開發利用的宗旨。

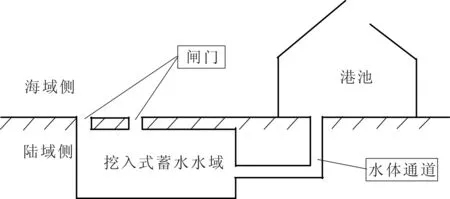

該項技術不僅適用于類似于通州灣港區具有設置蓄水水域海域的地點,對于不具備設置蓄水水域海域的地點,則可以在陸域采用挖入式的方法形成蓄水水域(圖8)。蓄水水域的一端面向外海并設置閘門,漲潮時開啟閘門讓海水流入蓄水水域;另一端采用水體通道與港池(灣)相連接,讓蓄水水域內的水體流入港池(灣)。

圖8 陸域挖入式蓄水水域

該方法形成的穿港流動疊加于潮流之上,將增大港池(灣)內的落潮流、減小其漲潮流,從而產生向口門方向的凈流動。這將減少港池(灣)口門和航道內的泥沙落淤。此外,蓄水水域相對于閘門寬度而言面積寬廣,具有沉積水體中泥沙的功能。在挾沙水流通過閘門流入蓄水水域并流經水體通道的過程中,潮水所攜帶的大部分泥沙將沉積在蓄水水域,蓄水水域具備有沉沙池的功能,不會導致大量泥沙流入港池(灣)。而蓄水水域由于水深淺,沉積泥沙易于疏浚,與流入港池(灣)泥沙的疏浚相比,其工期短、費用相對較低,亦不會影響港口碼頭的生產運營。

4.2 關于形成穿港流技術的若干問題和建議

蓄水水域在選址設置時需考慮港池(灣)所在海域的海流或潮流余流的方向,建議蓄水水域的閘門設置在港池(灣)的上游,避免從港池(灣)排出的污染水體迂回到蓄水水域,降低水體交換能力的提升效果。

港池(灣)內有對船舶的泊穩要求,過于強勁的水流不利于船舶的停泊作業,因此在設計穿港流的時候需要計算出合適的水體通道的流量、水體通道入出口流速和出口的位置。此外,蓄水水域的面積和閘門設計也要考慮海水流入量和流速的大小。

水體通道可以采用開挖成明渠水道,或采用在工廠預制成的“U”字形鋼筋混凝土槽直接鋪設,水道上面采用鋼筋混凝土床板鋪設。為了減少泥沙的流入,建議采取扁淺形水道表層引水。為了防止水流倒流,可以設置單向流動閥門。另外,建議在水體通道的兩端設置閘門以便于通道的維護管理。

蓄水水域閘門的開啟關閉,目前可以通過內外側的水位追蹤實現自動化操作,這需要設置水位觀測點和提供動力源。閘門的無動力開啟關閉技術在理論上是可行的,如何轉化為實用技術尚需今后的開發。

5 結語

隨著我國經濟建設的發展,在沿海地區海洋資源開發利用的同時,必須高度重視和大力做好海岸帶生態環境資源的保護工作,堅持走可持續發展道路。在此背景下,本文提出了通過打造生態環境濕地解決水源、利用潮波動力解決取水和注水,在港池或港灣形成穿港流動達到提升水交換能力的方法。該方法顯示出提升水體交換能力效果的優勢,但關于蓄水水域面積大小、水體通道過水面積和潮差與穿港流強弱之間的關系等有待較詳細的探討,今后將就這些細節結合工程實例展開進一步的研究開發工作。