分段抗阻康復運動在心絞痛患者治療中的應用效果研究

張學正,張藝樊

(1.濰坊市中醫醫院心血管內科,山東濰坊 261041;2.山東中醫藥大學第一臨床醫學院,山東濟南 250300)

心絞痛發病時可造成患者心臟自主神經損傷;同時,由于各種因素導致的血氧供應減少和氧消耗增加也可導致心絞痛的發生,該病的主要臨床表現為悶痛、胸骨后或喉炎部的緊縮感、壓榨性疼痛等。目前,在心絞痛的臨床治療中,多采用常規藥物治療以緩解心前區疼痛,預防急性心肌梗死、心源性猝死等的發生,但對患者心臟自主神經修復效果欠佳[1]。分段抗阻康復運動作為一種改善患者運動機能的物理療法,其結合心絞痛患者自身的特點,分階段制定訓練方案,使患者循序漸進承受訓練強度,可糾正心肌供血不足,改善心臟自主神經功能[2]。基于此,本研究旨在探討分段抗阻康復運動應用于心絞痛患者中的臨床效果,現將研究結果報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 按隨機數字表法將2020年1月至12月在濰坊市中醫醫院進行治療的60例心絞痛患者分為對照組(30例,給予β受體阻滯劑、抗血小板、血管緊張素轉化酶抑制劑等常規治療)與試驗組(30例,在對照組的基礎上聯合分段抗阻康復運動治療)。對照組中男、女患者均為15例;年齡50~79歲,平均(64.13±10.24)歲。試驗組中男、女患者分別為16、14例;年齡52~80歲,平均(64.15±10.25)歲。對比兩組患者一般資料,差異無統計學意義(P>0.05),可實施組間對比。診斷標準:參照《現代心臟內科學(第2版)》[3]中關于心絞痛的診斷標準。納入標準:符合上述診斷標準者;14 d內未進行其他治療者;病情穩定超過1個月者等。排除標準:美國紐約心臟病協會(NYHA)分級[4]為Ⅲ ~ Ⅳ者;肝、腎功能異常者;患有其他嚴重心臟病者等。本研究經濰坊市中醫醫院醫學倫理委員會審核批準,且患者簽署知情同意書。

1.2 治療方法 給予對照組患者β受體阻滯劑、血管緊張素受體拮抗劑及調脂類藥物等進行治療,并囑患者避免在日常生活中過度活動[5]。試驗組患者在對照組的基礎上聯合分段抗阻康復運動治療,使用肌力測定儀檢測兩組患者最大肌負荷力,為患者制定個性化分段抗阻運動治療方案,第1階段進行慢步和初級抗阻力訓練,指導患者充分拉伸肌肉10~15 min后,進行室外慢步,速度控制在75~90步/min,后進行彈力帶拉伸訓練,采取站姿雙手緊握彈力帶,肘關節盡量緊貼腰側;第2階段增加運動耐力,指導患者拉伸運動后,進行打太極、廣場舞等運動,并進行坐姿阻力訓練,取舒適坐姿,雙腿微張,雙手緊握彈力帶,向后行劃船樣動作;第3階段根據患者耐受性進行游泳、慢跑等運動,并進行半蹲阻力訓練,拉伸運動后,取半蹲姿,雙手緊握彈力帶,一只手臂保持不動,另一只手臂向上做抬舉運動,左右臂交替進行,運動時間均控制在0.5~1 h,隔日1次,若治療后次日出現乏力、疲勞等癥狀,應降低運動強度,并減少運動頻次,兩組患者治療周期均為6個月。

1.3 觀察指標 ①采用心臟彩色超聲儀檢查兩組患者治療前后左室射血分數(LVEF)、左室收縮末期內徑(LVESD)、左室舒張末期內徑(LVEDD)。②比較兩組患者治療前后的心率變異性指標,采用心率變異性分析軟件分析心電圖數據,包括高頻功率(HF)、低頻功率(LF)、低高頻功率比(LF/HF)、極低頻功率(VLF)、總功率(TP),以自然對數(ln)表示心率功率譜。③采用內皮功能檢測儀檢測兩組患者治療前后外周動脈張力指數(PAT)水平,抽取兩組患者治療前后空腹靜脈血3 mL,抗凝處理后進行離心操作(3 000 r/min,10 min)后分離血漿,采用硝酸還原酶法測定血漿一氧化氮(NO)水平,采用雙抗體夾心酶聯免疫吸附法測定血漿基質金屬蛋白酶 -9(MMP-9)水平。

1.4 統計學分析 采用SPSS 22.0統計軟件分析處理數據,心功能、心率變異性、血管內皮功能指標為計量資料,以(±s)表示,行t檢驗。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

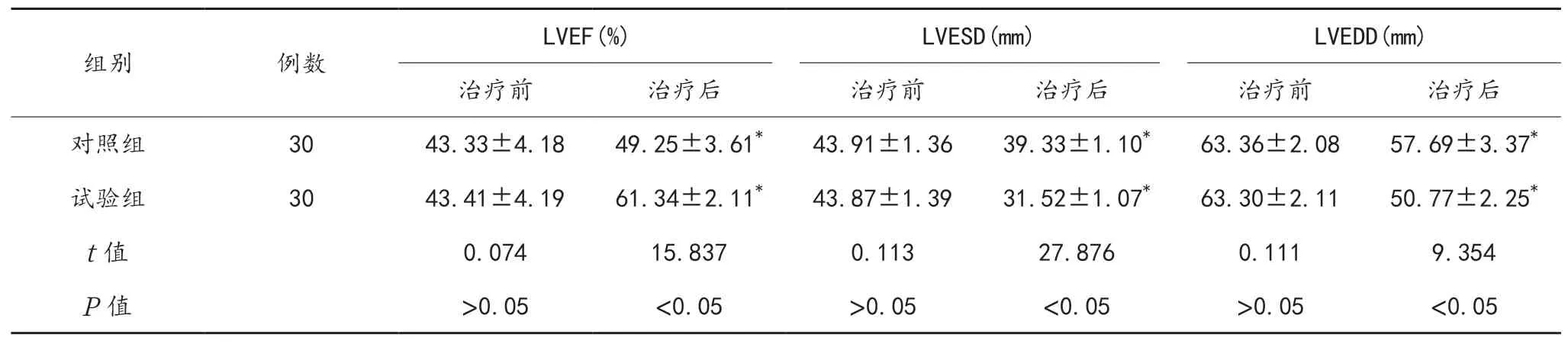

2.1 心功能指標 治療后兩組患者LVEF水平較治療前均升高,且試驗組較對照組升高;LVESD、LVEDD水平較治療前均降低,且試驗組較對照組下降,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者心功能指標比較(±s)

表1 兩組患者心功能指標比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。LVEF:左室射血分數;LVESD:左室收縮末期內徑;LVEDD:左室舒張末期內徑。

?

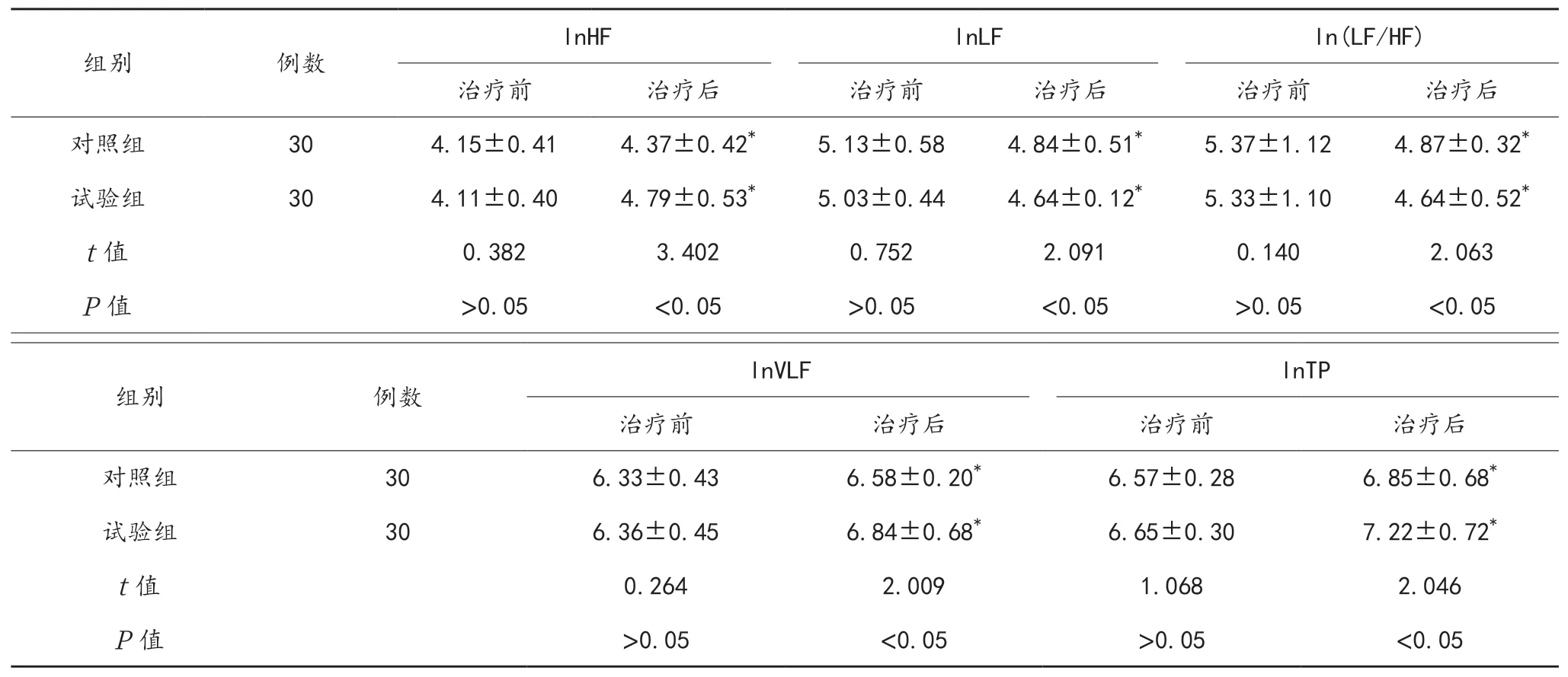

2.2 心率變異性指標 治療后兩組患者lnHF、lnVLF、lnTP水平較治療前均升高,且試驗組較對照組升高;兩組患者ln(LF/HF)、lnLF水平較治療前均降低,且試驗組較對照組下降,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者心率變異性指標比較(±s)

表2 兩組患者心率變異性指標比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。ln:自然對數;HF:高頻功率;LF:低頻功率;LF/HF:低高頻功率比;VLF:極低頻功率;TP:總功率。

?

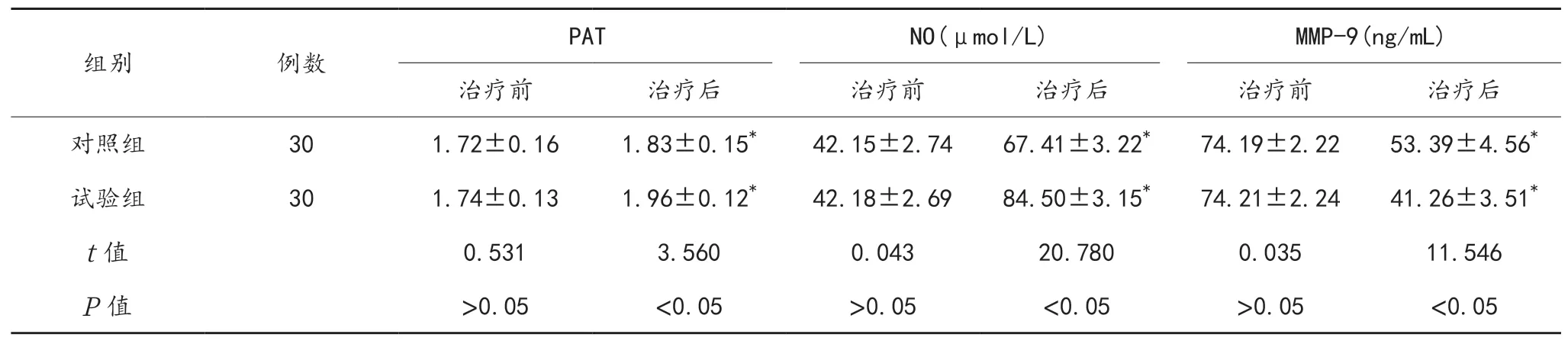

2.3 血管內皮功能指標 治療后兩組患者PAT、血漿NO水平較治療前均升高,且試驗組與對照組比升高;兩組患者血漿MMP-9水平較治療前均降低,且試驗組較對照組下降,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

表3 兩組患者血管內皮功能指標比較(±s)

表3 兩組患者血管內皮功能指標比較(±s)

注:與治療前比,*P<0.05。PAT:外周動脈張力指數;NO:一氧化氮;MMP-9:基質金屬蛋白酶 -9。

?

3 討論

心絞痛屬于一種冠狀動脈疾病,其主要是由心臟血液供需失衡所引起,癥狀多表現為胸部發悶、疼痛或緊縮感,特點為前胸陣發性、壓榨性疼痛。目前臨床治療心絞痛多采用藥物針對各種癥狀表現進行對癥治療,雖可在一定程度上緩解患者的臨床癥狀,但無法從根本上抑制心絞痛進程,療效欠佳[6]。

分段抗阻康復運動訓練結合患者的階段性特點將訓練分為3個階段,并對各個階段的阻力進行設定,其中,第1階段可掌握基本姿勢與運動,并正確運用,反復訓練;第2階段則根據患者特點設置正常運動功能模式;第3階段進行日常功能性、技巧性動作訓練,進行全身訓練,以循序漸進的方式提高患者運動耐力,促進患者心臟功能的恢復[7-8]。本研究中,治療后試驗組患者LVEF水平與對照組比升高,LVESD、LVEDD水平下降,表明分段抗阻康復運動治療心絞痛有助于患者心功能的改善。

心率變異性指標是臨床上反映心臟自主神經功能的重要指標,HF多反映患者神經功能的變化,若患者迷走神經活性降低,則該指標水平隨之下降;LF可反映患者整體自主神經功能狀態;VLF、TP均為反映心臟自主神經功能的敏感指標;LF/HF表示患者機體的交感神經與迷走神經之間的穩定性,該指標水平升高則表示患者交感神經與迷走神經穩定性降低,從而引起自主神經穩定性降低[9]。本研究中,治療后試驗組患者lnHF、lnVLF、lnTP水平均高于對照組,ln(LF/HF)、lnLF水平均低于對照組,表明分段抗阻康復運動治療心絞痛可提升患者心臟自主神經功能,其原因在于,分段抗阻康復運動治療可通過對心肌細胞鈣離子進行調節來提高線粒體活性,增強呼吸作用,使患者峰值心率、負荷功率增加,從而增加心率變異性,起到調節迷走神經系統的作用[10]。

PAT與機體血管內皮細胞功能有著密切聯系;NO屬于機體內皮依賴性舒張因子,可反映機體血管舒張狀態;MMP-9可通過對細胞外基質的降解,起到修復性纖維化作用,逆轉心室重構。康復運動治療可給患者心肌細胞提供更多的能量供應,從而促進患者心肌功能的提高;同時可促進冠脈循環,降低心臟負荷,對血脂代謝失衡進行糾正,改善冠脈循環,并通過提升NO水平改善血管舒張功能,降低MMP-9水平,進而改善心肌重構,有助于患者血管內皮功能的改善[11]。本研究中,治療后試驗組患者PAT、血漿NO水平均高于對照組,血漿MMP-9水平低于對照組,表明分段抗阻康復運動治療心絞痛可提升患者心臟自主神經功能,改善血管內皮功能。

綜上,分段抗阻康復運動治療心絞痛患者,可提升其心臟自主神經功能,改善心功能與血管內皮功能,值得臨床進一步推廣與應用。但由于本研究樣本量較少,結果可能存在一定偏差,后續在臨床上可擴大樣本量、進行多中心的深入研究。