向走過半世紀的香港音樂劇致敬

周凡夫

由高世章擔任音樂總監、方俊杰擔任導演的《我們的音樂劇——香港原創音樂劇音樂會》,原是2019年為香港文化中心30周年慶制作的節目,因為各種原因,特別是2020年疫情影響,延到2020年10月9日至11日才得以在香港文化中心大劇院舉行。在這三天內的五場演出,更成為10月香港大大小小的各臺舞臺演出中,最能為大家帶來眾多美好回憶的獨特制作。筆者10月10日所觀賞的下午場,設有演后藝人談,還帶出了好些香港音樂劇發展的問題。

音樂劇致敬式設計

這場設計獨特的音樂會,一口氣地在不到兩小時的時間里,由四男四女8位富有音樂劇演出經驗的歌手演員——林澤群、王耀祖、鄭君熾、劉榮豐、羅敏莊、張國穎、邵美君和陸嘉琪,帶領觀眾回望了過去近半個世紀以來香港的原創音樂劇,這亦可以說是向過去眾多投身香港音樂劇產業創制演出人士致敬的設計;而對幾乎是見證了這段不尋常歲月中香港音樂劇發展、與筆者同齡的觀眾來說,更是一次充滿美好回憶的音樂劇之旅。

音樂會英文以“The Originals”為名,突出香港“原創”的音樂劇作品,這可能和香港的音樂劇發展過程有很大關系。香港的音樂劇制作可大致分為兩個類型,第一類是香港藝團組織,以本地人才演出的音樂劇制作;第二類是將西方制作公司現成的音樂劇,由整個班子“原汁原味”地搬上香港舞臺。

第一類的音樂劇又可分為三種。其一是“原劇引進制作”,申請授權,采用原文(英語)來演出西方(多是經典式)的音樂劇作品;其二是“翻譯改編制作”,爭取授權翻譯為中文,重新填詞改以粵語演唱,有時甚至將原劇加以“移植”,背景改到香港或其他地方;其三是“本土原創制作”,這類原創性音樂劇,內容多樣,其中不少有較強的本土色彩。這次《我們的音樂劇》演出要致敬的便是這類作品。

香港音樂劇近百年歷史

如果去尋根溯源,英國殖民統治時期的香港,音樂劇這一舞臺品種在1930年代之前,應已引進香港舞臺,也就是說最少已有近百年的歷史。在香港回歸、踏入新世紀后仍活躍于香港音樂劇舞臺的The Hong Kong Singers(可譯為香港音樂劇團,該團似乎一直沒有正式的中文名字),其歷史便可追溯到1931年。此外,于1960年代至1980年代間頗為活躍的佳里遜防衛軍劇團,成立時間亦可追溯至1948年(隨著英國結束殖民統治佳里遜防衛軍撤出香港,劇團亦在香港消失了)。這兩個全部由居住于香港的外國人組成的藝術團體,相信在成立后都制作過音樂劇,主要是屬于第一類第一種的“原劇引進制作”。

1970年代開始,第一類第三種“本土原創制作”的原創音樂劇才出現,1980年代后,第一類的三種音樂劇制作形態,和第二類“原汁原味”的外國音樂劇制作,都開始在香港舞臺上出現。職業化的香港話劇團,和流行樂壇的著名歌手羅文、黃霑、顧嘉輝等人,亦抱著理想和熱誠,加入追逐這個音樂劇的夢想,探討制作香港音樂劇的可能。

Hong Kong Singers及佳里遜防衛軍劇團都是業余性質的組織,以英語演出,面對的觀眾亦是外國人,在社會上的影響力一直有所局限。前者的組織架構是一個合唱團,除了舉行音樂會,舞臺制作主要是以英語來演出,由于人力物力資源所限,都是采用較小型的制作來演出西方音樂劇,但在香港演出過的音樂劇到新千禧年時亦已過百場,包括《紅男綠女》《安妮》《國王與我》等;同時,Hong Kong Singers的演出活動頻率,往往會由于人事上的變動而有很大的起落。

佳里遜防衛軍劇團則是一個業余劇團組織,音樂劇制作只是演出活動中的一部分,同樣是較小規模的外國音樂劇,但亦演過一些原創音樂劇。如1978年的《棄草逢春》(City of Broken Promises),是香港藝術節的首部原創音樂劇節目,以奧斯汀·科茨(Austin Coates)所著同名小說改編,由朱迪·埃爾曼(Judi Elman)作曲,故事以200年前的澳門作背景,在香港藝術中心壽臣劇院演出了6場。翌年則演出百老匯音樂劇《國王與我》,到1982年在香港大會堂劇院演出4場《劇院魅影》,同樣是一個音樂劇制作,為了追求“夜半歌聲”的效果,當日還特意將開演時間安排在晚上10時45分,相信這應是香港藝術節歷年來開演時間最晚的一部舞臺劇了。

可以說,20世紀七八十年代的香港藝術節對制作小型音樂劇很有興趣,除了和佳里遜防衛軍劇團合作過多年外,1981年又曾邀請另一主要由居港外籍人士組成的香港戲劇學會,為當年的香港藝術節制作了一部小型音樂劇《書信情緣》,在藝術中心演奏廳演出了4場。1984年的香港藝術節更邀請倫敦火焰音樂劇團前來,演了四部非百老匯式的現代風格音樂劇,由馬克斯韋爾·戴維斯(Peter Maxwell Davies)創作的《瘋皇帝的獨白》《圣田的雜耍者》《唐尼芳小姐的狂想》和《維塞利的肖像》,音樂與表現的手法及風格都極為現代前衛,在當年明顯地仍未能被香港的觀眾接受。

這種屬于第二類的外來制作音樂劇,在1980年代市政局亦開始主辦。1983年便邀來外國制作公司演出了《約瑟與神奇彩衣》,3年后在伊利沙伯體育館不僅重演該劇,還演出了《綠野仙蹤》,1987年又演出了《平步青云》(A Chorus Line),都有不俗的反應。在當年論聲勢不小的,當是在“紅館”(紅磡香港體育館)推出韋伯(Lloyd Webber)的《萬世巨星》(Jesus Christ Super Star),這是舶來大型音樂劇登陸香港舞臺的先聲,奈何當年天時(文化商品消費未成氣候)、地利(“紅館”空間太大)、人和(觀眾量不足)均未是時候,結果鎩羽而回,亦未能帶出大型音樂劇的潮流。

同樣,香港首部頗具規模的本土原創音樂劇制作《白娘娘》在1972年出現,就更未是時候,比《萬世巨星》還早了十多年。

四男四女如百變人

這次制作《我們的音樂劇——香港原創音樂劇音樂會》,便仿如是一部“音樂劇”,那便是將1972年面世的《白娘娘》到演出前(2020年6月)剛誕生的《一水南天》,共計約20部的香港原創音樂劇中的30多首歌曲,以內容或音樂風格分成17組,以不同的歌手組合形式來演出,仿佛一部音樂劇中的17段不同的戲劇設計。就演出來說,演出過程中還配合上相關的歷史照片,甚至在過場時插入一些簡短的歷史錄像片段,都加強了歷史感及共情感。確是好聽好看,可見制作者花了不少心思。

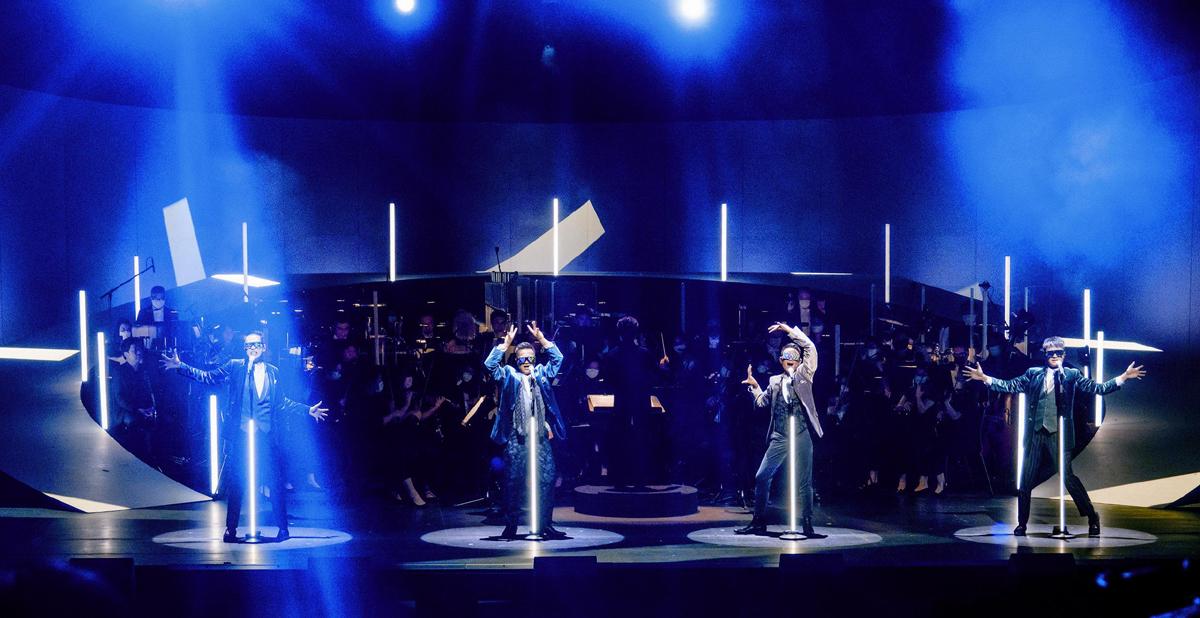

其實,之前高世章擔任香港小交響樂團的駐團藝術家時,已曾由葉詠詩指揮樂團連同音樂劇歌手演出過他的音樂劇作品,這次除了仍由葉詠詩帶同“小交”在大劇院的舞臺上擔任整場演出的伴奏(葉詠詩指揮中途還要“變身”為有“對白”的演員),加之很強的燈光設計配合,8位歌手仍然并非只是“棟篤唱”(“棟篤”在粵語中指“一個人直直站著不動”),更特別邀請到方俊杰擔任導演,將整個演出設計成一個帶有“戲劇性”表演的音樂劇般的制作。

如此一氣呵成的設計,各個演出者,包括一直在舞臺上的葉詠詩、“小交”的樂師,特別是8位歌手,都需要高能量才能應付。整個演出中所選的30多首歌曲,既有獨唱、重唱等不同組合,亦有合唱,也就是說,8位歌手,都如“百變人”般,要“隨時隨地”變身成不同的人物角色,唱出不同的人物個性感情,那確是極大的挑戰;幸好各人都有豐富的舞臺經驗,足以應付此一非比尋常的“音樂會設計”。

凸顯“雙潘”歷史意義

這場向香港音樂劇致敬式的音樂會設計,更刻意凸顯潘迪華(1931~)和潘光沛(1958~2018)兩人對香港音樂劇發展所做的貢獻和所發揮的歷史意義。音樂會開場的第一組歌曲,便是由四位女歌手演員演出《白娘娘》的名曲《愛你變成害你》,然后是第二組,以潘光沛兩出已成香港音樂劇經典制作的劇目《黃金屋》(1987年)和《風中細路》(1994年)中的兩首名曲組成;四位男歌手演員先唱《黃金屋》中的《四仔主義》,再加入四位女歌手,八人共同演唱《風中細路》中的《記得》。

《白娘娘》由潘迪華于1972年耗資百萬港元制作,堪稱是香港首部本土創作的華語音樂劇。潘迪華是1964年簽約英國百代(EMI)唱片公司的第一位香港歌手,1960年代時不僅當紅香港流行樂壇,同時亦活躍于不少海外城市。《白娘娘》是她投資制作,身兼監制及演員,以國語演出的中國古裝音樂劇,題材取自傳統的《白蛇傳》故事,找來黃霑及莊奴作詞,顧嘉輝作曲、編曲,并由其時已從事歌劇制作的盧景文執導。

《白娘娘》當年在九龍樂宮戲院上演了60場,1974年還在利舞臺重演,兩次共演出了73場。2014年11月潘迪華已80多歲,再將《白娘娘》以全新音樂會版搬上沙田大會堂,演出了兩場。《白娘娘》當年的演出主辦者虧損不少,潘迪華后來回想,認為是把票價定得太高所致(當年門票最高30元,最低也要6元,而當時一般打工仔月入約60元,電影的特等座票價也只是3.5元)。當然,更主要的原因還在于當年的市場顯然仍未成熟,雖有名歌星壓場,票房亦不理想。不過,該音樂劇的主題歌曲,由顧嘉輝和黃霑合作的《愛你變成害你》,卻打進了流行音樂市場,還能夠流傳下來,亦成為這場香港原創音樂劇音樂會的開場曲。

1980年代,中英劇團、海豹劇團、城市當代舞蹈團、藝術中心、香港演藝學院、甚至香港電臺等,都曾制作過音樂劇。但真正“香港化”的原創音樂劇,在題材、音樂、語言上都有本土色彩的制作,則數1986年12月演出了9場、幾乎由潘光沛自己一手制作(任音樂總監、作曲、作詞、編劇、現場演奏鋼琴手)的《黃金屋》。這部雖然是還帶有實驗性、作坊式的小規模制作,但卻是1980年代最具有香港本土特色的原創音樂劇。

潘光沛在《黃金屋》面世七八年后,再推出第二部粵語音樂劇《風中細路》,于1994年3月共演出9場,是當年香港藝術節的劇目。從制作和舞臺效果的角度看,這是一個充滿可觀性、娛樂性,且能做到雅俗共賞的有趣音樂劇,無論從任何角度看,這都是一個有趣且成功的制作。潘光沛于2018年圣誕前夕不幸離世,這次演出所唱《黃金屋》和《風中細路》中的兩首歌曲,致敬之意便更大了。

高強度高能量演出

音樂會最后一組(第17組)的九首歌曲“串燒”則選自八部音樂劇(順序是2008年《雪后》和《頂頭錘》、1997年《雪狼湖》、1993年《遇上1941的女孩》(選了兩首)、2006年《白蛇新傳》、2009年《一屋寶貝》、2017年《我和青天有個秘密》,和2005年《2月14》),由8位歌手以不同組合變化演出。當日所見,能讓滿場觀眾(其實在疫情限座令下滿場也只坐了一半觀眾)觀賞過程全無冷場,便見出當日舞臺上演出的高強度,亦大大地滿溢到大劇院的整個空間中。

音樂會結束后,仍有大量觀眾留下來參與演后談,與高世章、方俊杰對話,內容除了關注這套節目的設計,亦讓高世章透露了面對大量作品選曲抉擇上的困難(他選不出合適的歌曲時,才考慮在自己的音樂劇中找);還有尋找樂譜、處理版權問題的過程,但不問亦可知的是,他還要面對其中不少歌曲要重新編曲,重新編寫樂隊配器的大量工作問題。雖然在編曲上他找來黃旨穎分擔,配器方面還找來盧宜均、羅健邦及Elliot Leung助力,但主要的任務仍在高世章自己身上。

話說回來,這次音樂會形式的演出雖然是由香港小交響樂團伴奏,但香港的原創音樂劇,香港的色彩一定少不了。為此,在西方交響樂團的配器中,有幾段歌曲還加入了中國的傳統樂器如笛子、洞簫和琵琶,用以增添變化;不過,筆者當日所坐位置,這些中國樂器好些時候便只“見”演奏,不聞聲響。看來現場演出經過收音、擴音的過程,仍難免在音效上未盡完美。

面對未來世界舞臺

演后談的對話中還涉及香港音樂劇的現狀及發展。場地不足,沒有專門演出音樂劇的劇院等等問題……這些都可以說是舉辦大型論壇仍不一定能找出答案的問題。確實,香港音樂劇的發展,仍有極大空間。粵語并非一個局限,而是一個“特色”。曾幾何時,粵語歌曲不僅風靡全國,還遍及海外,成為香港獨特的流行文化。香港音樂劇的發展空間亦絕非僅限于香港以及整個大灣區,想吸引更多人才投入音樂劇這一文創產業,要開拓更大市場才是根本方法所在。但話說回來,回顧過去半個世紀,香港的音樂劇在創作、演出、制作上,都已有很多人才出現,但最后欠缺的仍是推動音樂劇成為“產業”,能開拓市場營運的“產業人才”。

不過,《我們的音樂劇——香港原創音樂劇音樂會》于疫情下誕生,在作為世界音樂劇兩大中心的倫敦西區及紐約百老匯都聲沉影寂的獨特歷史時刻出現,香港音樂劇未來應如何走下去,首先還是要不得不面對未來世界的舞臺生態變化的大問題。就如這次演出只設電子節目冊一樣,這無疑是與時俱進的,既可減少疫情下病毒傳染的可能性,又帶有環保意識。但電子節目冊卻不宜在暗燈演出時閱覽,對我等習慣在節目冊中寫下觀感筆記的人來說,極為不便。但另一方面,這份電子節目冊合共26頁,圖文并茂,不僅17組數十首歌曲的名字、劇目、創作者、演唱者詳列于“演唱曲目”中,還收集了眾多音樂劇的節目冊封面、單張、海報,更附錄了一份長達5頁的“香港原創音樂劇”目錄,詳細記錄了各劇的年份、作曲、填詞、編劇、導演、制作等資料,合共多達120多部,這亦可算是一份“豐收”的名單呢!

實際期待繼續制作

同時“心水清”(粵語中指明白事理,看事情很透徹)的人士還會發現,名單中并未有《我和春天有個約會》。其實那是當年流行一時,以話劇加歌唱的戲劇表演形式而非音樂劇制作,由此亦見出高世章嚴謹的心思。為此,最后感到可惜的是,如果亦有實體節目冊,便更為完美了。

香港未來的音樂劇如何發展,亦如音樂劇產業在全球市場上未來的命運一樣難以估料,可能更實際的期待是“我們的音樂劇”這一演出形式,大可以“系列性”方式繼續制作第二輯、第三輯……材料多的是呢。

其實,高世章本人的音樂劇作品,便可以做一次個人專集制作。高世章曾于美國西北大學修讀音樂,并在紐約大學專攻音樂劇作曲,自取得音樂劇創作碩士回香港發展以來,便先后以粵語音樂劇《四川好人》《頂頭錘》《一屋寶貝》《大殉情》及《奮青樂與路》等制作,先后八度贏得香港舞臺劇獎的“最佳音樂創作”及“最佳原創曲詞”,單是這幾部音樂劇便可組織一套具有吸引力和充滿色彩變化的音樂會了。