電偶極子在生命科學中的應用

許嘉靖 劉玉穎

(1 中國農業大學工學院,北京 100083;2中國農業大學理學院,北京 100083)

電偶極子是兩個等量異號點電荷組成的系統。作為一種客觀物質的存在,電偶極子是電介質理論和原子物理學的重要模型,電偶極子在自然界中無處不在。無論是簡單的水分子還是復雜的DNA 生物大分子,無論是一個細胞還是組織、器官乃至整個生命體,電偶極子在其中都發揮著重要作用。本文我們就對電偶極子在生命科學中的應用進行介紹。

1 電偶極子與化學鍵

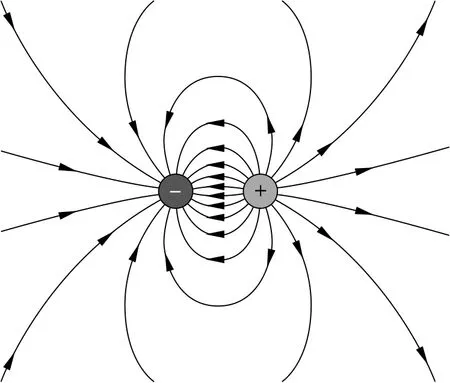

電偶極子是兩個相距較近、帶電量相等且符號相反的兩個點電荷組成的系統(如圖1所示),電偶極子的特征用電偶極矩p=ql描述,其中l是兩點電荷之間的距離,l和p的方向規定由-q指向+q。電偶極矩簡稱電矩,用于表征電偶極子整體電學性質的重要物理量。

圖1 電偶極子

一旦原子或離子之間形成了化學鍵,通常需要提供能量打破鍵才能分離原子,這種能量稱為鍵能或結合能。共價鍵、離子鍵和金屬鍵的結合能一般為2~5e V[1]。這些將原子結合在一起形成分子的鍵通常被稱為強鍵。

強鍵的形成有三個主要來源:

相鄰兩個原子之間自旋方向相反的電子相互配對形成共價鍵,有σ鍵、π鍵和δ鍵三種類型,此時原子軌道相互重疊,兩個原子核之間的電子云密度相對地增大,對兩核的吸引力增大。這種強鍵是原子核與共用電子對的相互作用力。

原子間通過電子的轉移形成離子鍵,失去電子的原子變為正離子,得到電子的原子變為負離子。這種強鍵是正離子與負離子之間的相互作用力。

金屬晶體中的原子或離子與自由電子相互作用形成金屬鍵。這種強鍵是金屬原子與自由電子的相互作用力。

由于強鍵一般不是偶極子間相互作用,本文不再對強鍵進行過多闡述。

而弱鍵是指由于簡單的靜電吸引而形成的分子間的吸引,例如極性分子間的吸引(不是極性分子內各原子間的吸引,極性分子內的吸引是一種強鍵)。所謂極性分子就是正負電荷中心不重合,電荷分布不均勻的分子。而極性分子間的鍵強度要遠低于強鍵。

弱鍵通常是偶極子之間相互吸引的結果。結合能在0.04~0.3e V 之間的鍵通常被稱為弱鍵[1]。弱鍵通常有三個來源:

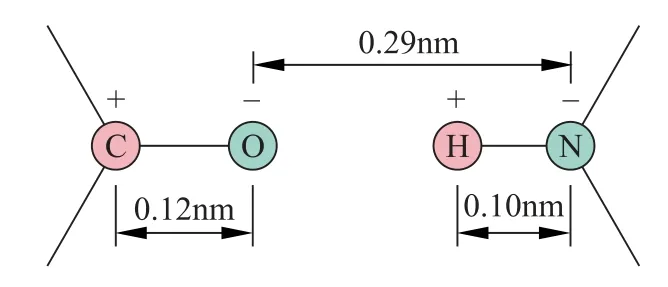

極性分子的永久偶極矩之間的相互作用,這種相互作用力被稱為取向力。例如,圖2顯示了兩個分子,它們是具有相互吸引的永久偶極矩之間的相互作用[2]。

圖2 C+-O-和H+-N-偶極之間的相互作用示意圖[2]

一個極性分子使另一個非極性分子極化,產生誘導偶極矩并相互吸引,這種相互作用力被稱為誘導力。例如水分子和氧氣分子間的作用力。

分子中電子的運動產生瞬時偶極矩,分子瞬時極化,產生相互吸引的作用,這種作用力被稱為色散力。例如氧氣與氧氣分子間的作用力。

2 電偶極子與極性分子

任何的電荷都可以等效地用點電荷+電偶極子+電四極子……來表達,而該電荷所產生的效應主要是由等效式里的最低階的有效模型所產生的。例如,對于一個電子來說,電子產生的效應是一個電荷量為1的負點電荷模型產生的效應;對于分子來說,分子的總電荷量為0,分子產生的效應就不再是最低階的點電荷,而是高階的偶極子或更高階的極子。

利用分子的偶極矩,可以判斷分子的極性。偶極矩越大,分子的極性越強;偶極矩為零,則分子為非極性分子。對于雙原子分子,分子的極性與鍵的極性是一致的;對于復雜的多原子分子的極性則不僅與鍵的極性有關,還與分子的空間構型有關,這里我們就不再闡述多原子分子。

在純共價分子中,當構成分子的原子不同時,共用電子偏向于一個原子附近,這些分子是有極性的。也就是說,分子的一部分帶有正電荷,另一部分帶有負電荷。例如,水分子具有相當強的偶極矩,可以使用電偶極子模型來表示極性分子。而我們所熟知的離子鍵其實就是一種極端的情況,即電子的得與失。因此在電子對共用的情況下,共價鍵也可以被認為有部分離子鍵的品性。電子平均分配的情況主要發生在對稱分子中,這些分子通常被稱為非極性分子,如H2、O2和Cl2等。這些分子結構的對稱性使得其電偶極矩為零,很顯然電偶極子模型對這些分子來說不再適用,這時高階電多極子矩的效應就會體現出來,更精確地來說,這些非極性分子需要更高階的電多極子模型來表示。

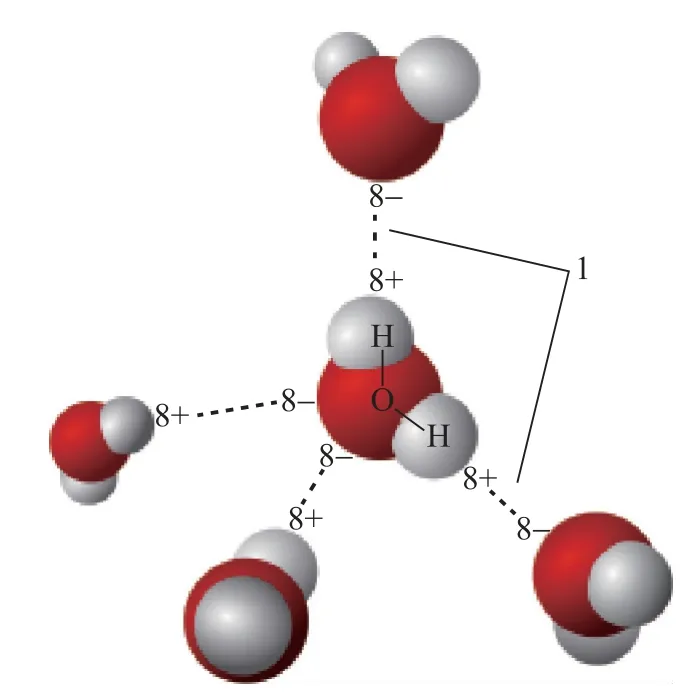

水分子(H2O)通常是極性分子的代表(如圖3所示)。在水分子中,與兩個氫原子相比,電子對偏向于氧原子。其原因是氧原子的質子數是8,所以核外共有8個電子(能級排布1s22s22p4),其中1s和2s能級上的4個電子形成對稱閉合的電子層,其余4個電子在2p能級(有3個軌道)上,它們的概率分布不是球對稱的,由于2p能級軌道沒有全部占滿,所以來自氫原子的電子相當于被帶電量大小為+4e的電荷吸引,同時這個電子也被氫原子核吸引,所以這些電子圍繞H 原子核和O 原子核旋轉。由于O原子核對電子的吸引比H 原子核強,所以其凈效應是每個H 原子上都帶有小于1e的正電荷(水分子中氫原子的1個電子不完全屬于氫原子),同時氧原子上帶有了小于1e的負電荷。

氫鍵在一些極性分子發揮著重要作用(如圖3所示)。在水或者其他一些強極性分子中,H-X 鍵中X 原子對電子的吸引較強,氫原子幾乎成了氫離子,為了維持分子結構相對穩定,在這些強極性分子間就會形成氫鍵,符號表示為X-H…Y。氫鍵通常是最強的弱鍵,其原因是氫原子是最小的原子,原子間距離較短,原子間的相互作用就較強。實質上,氫鍵就是兩個偶極子之間的電子少量共享,從而使其建立更牢固、更持久的關系。

圖3 水分子間通過氫鍵相互作用

3 電偶極子與DNA分子

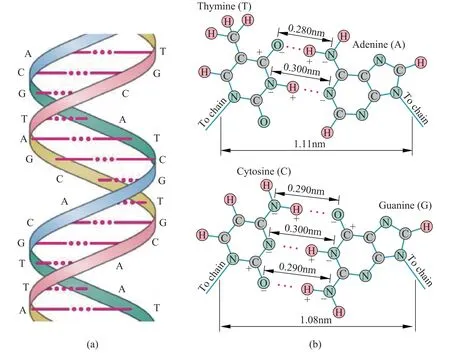

弱鍵在生物細胞內許多結構中都起著重要作用,如氫鍵在維持DNA 穩定的雙螺旋結構(如圖4所示)中就發揮了重要作用。

圖4 (a)DNA 分子結構圖,紅點表示氫鍵;(b) 氫鍵(紅點)將DNA 分子C-G 堿基對結合在一起,一個分子上的H+與另一分子上的N-或C+---O-相吸引[2]

1953年WATSON 和CRICK 發現了DNA雙螺旋結構[3,4],兩條多聚核苷酸鏈相互反平行盤繞成雙螺旋;互補堿基之間由位于螺旋內部的氫鍵聯結(如圖4所示)。脫氧核苷酸鏈通過氫鍵作用形成一定的空間結構,具有調節基因表達的功能,與動植物生長發育、疾病發生等有密切關系。有了堿基間氫鍵的作用才能構成豐富復雜的DNA 分子[5,6],如果沒有堿基之間的氫鍵,就不可能組裝成DNA 雙螺旋鏈[7]。

在正常溫度下(T≈300K),分子在活細胞內的平均動能約為≈0.04eV,屬于弱鍵的范圍。這意味著一個弱鍵很容易被分子碰撞打破。因此,弱鍵并不是永久性的——相反它們只是輕微的吸引。弱鍵容易斷裂也容易重新組合,這就十分有利于生物體DNA 復制、轉錄等一些生命活動的進行。

4 電偶極子與物質的溶解性、蛋白質功能

電偶極矩的大小會影響混合物中各組分的溶解度。因為水是極性分子,有很強的電偶極矩,它可以很好地作為其他分子的溶劑。這些分子包括弱偶極矩分子、強偶極矩分子和離子。另一方面,沒有偶極矩的分子或者分子大到它們有很大的區域沒有偶極矩的分子,在水中就不能很好地溶解,例如有些油沒有偶極矩,就不能與水混溶。

分子所具有的電荷分布也能決定那些沒有嚴格歸類為油的物質是否能在水中很好地溶解。任何曾經咬過一個很辣的辣椒,如哈瓦那辣椒、墨西哥紅辣椒、皮奎辣椒等(如圖5所示),然后又喝了一大口水的人,都可以證明水并不能洗去疼痛的感覺。辣椒素是辣椒中的活性化學物質,由于其電荷分布,辣椒素在冷水中不容易溶解[8]。然而,辣椒素在水中的溶解度會隨著酒精的加入而增加。醇分子具有弱電偶極矩,能與水和辣椒素充分混溶。除此之外,辣椒素也能與油、一些淀粉和蛋白質很好地混合。在日常生活我們通常用大米或肉可以緩解辣椒素帶來的疼痛感[9]。

圖5 辣椒[9]

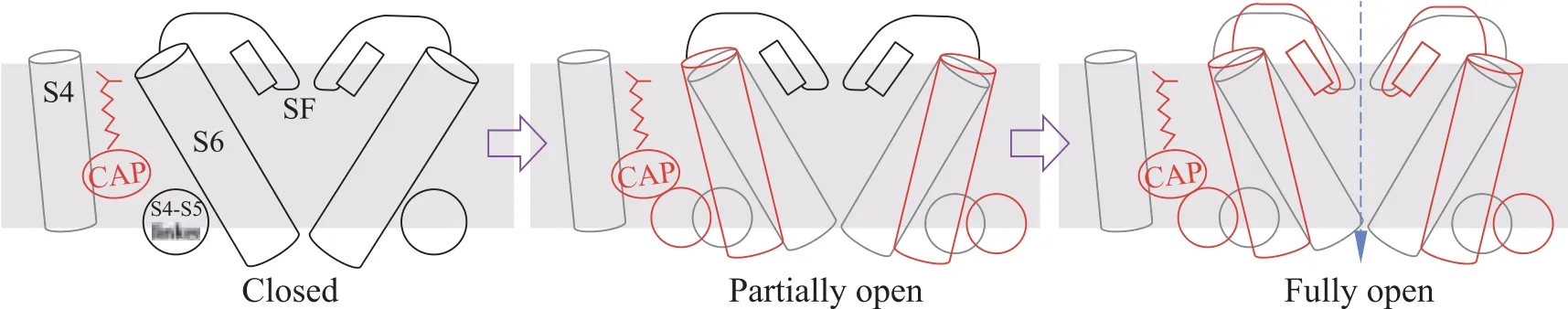

電偶極子在人體的許多感覺器官中起了重要作用,偶極子的電荷分布直接影響著機體的感覺。吃辣椒的人的痛覺就是由分子中的電荷分布引起的。蛋白質TRPV1 是人類的一種神經元受體,它能將感覺信號傳遞給大腦。經研究[10],TRPV1蛋白通道變化如圖6所示。

該通道有兩個“閘門”來控制離子的流動,其上閘門位于孔區的選擇性濾器附近,下閘門位于S6交叉附近。通過創建大量的TRPV1通道突變體,并在活細胞中的對所有突變體進行單通道記錄,科學家發現辣椒素的結合在時域上首先引起其位于跨膜內部的結合口袋周圍的構象變化,繼而引起下閘門附近的構象變化,最后導致上閘門附近的構象變化。

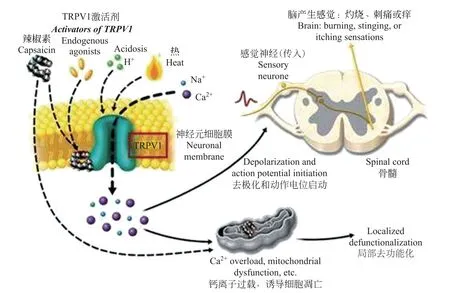

TRPV1蛋白質在與辣椒素信號分子結合后,蛋白質內的電荷分布會發生變化。隨著電荷分布在分子中的改變,蛋白質會改變它們的形狀(折疊和展開),并將人類周圍環境溫度的信息傳遞給神經元(如圖7所示)。辣椒素激活TRPV1蛋白,疼痛信號通過神經細胞傳輸到大腦,這時我們就感覺到辣椒的辣味。[11]

圖6 TRPV1蛋白通道變化流程圖[10]

圖7 辣椒素刺激TRPV1蛋白產生痛覺過程圖[11]

許多蛋白質的功能都是由電荷分布的變化所引起的折疊和展開來決定的。姜是一種溫性香料,它含有姜辣素,也可以通過改變電荷分布來觸發類似的受體。薄荷醇也會導致人類神經元受體蛋白的電荷分布發生類似的變化,并能將周圍環境的冷熱信號傳遞給中樞神經,這就是為什么人們認為薄荷是涼的。

5 電偶極子與心臟電活動

在介紹電偶極子與心電圖之前,我們首先要了解一下電偶層。所謂電偶層是指相距很近、相互平行且具有等值異號電荷密度的兩個帶電面,可以將電偶層看成是許多平行排列的電偶極子的集合[12]。

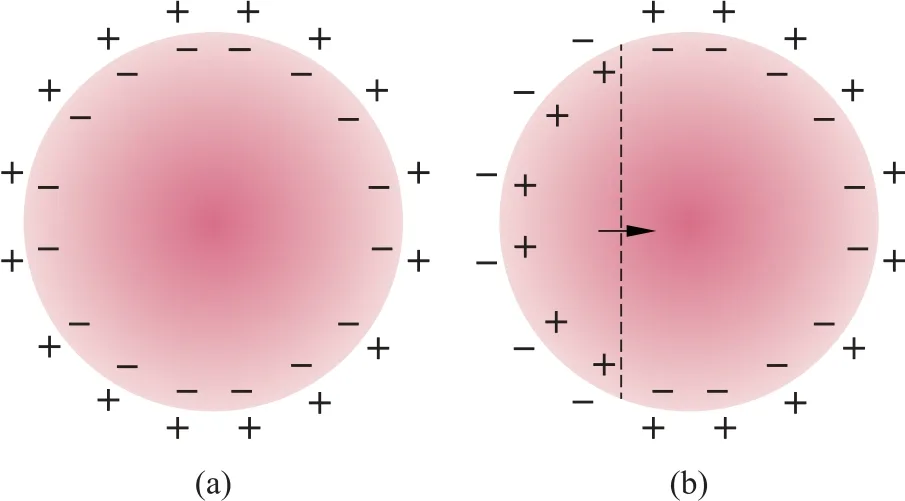

人體心臟內心肌細胞就存在著電偶層構成的閉合曲面,靜息時,細胞膜內均勻帶負電,細胞膜外均勻帶正電,如圖8(a),此時心肌細胞的正、負電中心重合,是一個中性帶電體。當心肌細胞受到某種刺激時,細胞對離子的通透性改變,胞外的Na+穿過細胞膜到達細胞膜內壁,膜內電位升高,膜外電位降低。導致細胞膜兩側的局部電荷的電性改變,即膜外帶負電,膜內帶正電,如圖8(b),于是細胞整體的電荷不再均勻分布而顯出電性,此時的心肌細胞正、負電中心不重合,而整個心肌細胞類似于一個電偶極子,形成一個電偶極矩,刺激在細胞中傳播時這個電矩也跟著變化,這個過程稱為除極。除極過程結束后恢復到靜息狀態的過程稱為復極。隨著心臟電活動的傳播,心肌細胞電偶極矩的大小和方向不斷變化,從而引起其周圍電場的不斷變化。

圖8 (a) 細胞靜息狀態;(b) 細胞受刺激后電位變化圖[2]

心臟是由心肌組成的,每個部分的心肌又是由大量的心肌細胞組成。心臟的生物電變化來源于心肌細胞的除極與復極的變化過程。整個心臟等效于一個電偶極子,它在某時刻的電偶極矩就是所有心肌細胞在該時刻的電偶極矩的矢量和,稱為瞬時心電向量。瞬時心電向量是一個在大小、方向上都隨時間作周期性變化的矢量,其箭頭的坐標按時間、空間的順序加以描述,連接成軌跡稱為空間心電向量環。心電向量的電場周期性的變化,使人體各處電勢隨之周期性地變化[13,14]。

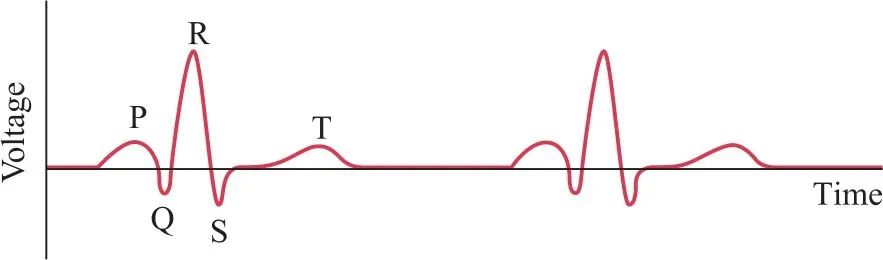

心電圖儀測量的是胸部不同部位之間的電勢差隨時間的變化曲線。心臟細胞的極化和去極化引起電勢差,所有心臟細胞的電勢疊加使得心臟整體電勢的變化更為復雜,心臟整體的電勢差由連接在皮膚上的電極測出,所測得的電勢差被放大并被圖表記錄儀或計算機記錄下來,產生一個復雜的電勢差隨時間變化曲線(如圖9所示)。

圖9 人體心臟電勢隨時間的變化曲線[2]

心電圖單一正常周期表示每個心臟周期中發生的連續心臟去極化和再極化[15]。

6 結語

本文詳細介紹了電偶極子在生命科學中的應用,電偶極子這一基本物理學模型在各個交叉學科中起著重要作用,不僅在原子、分子等微觀水平的研究提供了有力支撐,也在細胞器管等宏觀生命體的研究中起到舉足輕重的作用。電偶極子在生命科學中的應用極大地推動了人類科學的進步。