乙烯燃料超燃沖壓發動機燃燒過程研究

鐘富宇, 樂嘉陵, 田 野, 岳茂雄

中國空氣動力研究與發展中心 高超聲速沖壓發動機技術重點實驗室, 四川 綿陽 621000

0 引 言

吸氣式高超聲速飛行器是實現全球范圍內快速遠程民用運輸、可突防遠程快速打擊以及近地軌道空間運輸等的重要載體[1]。超燃沖壓發動機是這類飛行器最具推廣意義的推進裝置,尤其是在馬赫數大于5.0時具有非常廣闊的應用前景。超燃沖壓發動機燃燒室的可靠點火和穩定燃燒過程一直是人們關注的焦點。在超聲速燃燒過程中,對流場結構和火焰發展變化過程的研究能夠加深對點火和燃燒機理的認識,需要采用多種非接觸式燃燒流場診斷技術對其進行觀測,以達到多種測量結果相互補充和印證的目的。

田野等[2]通過試驗研究了不同當量比的氫燃料對燃燒模態和燃燒流場結構的影響,采用了多種非接觸光學測量方法進行同步測量,結果表明:當量比大于0.17時,燃燒流場結構不穩定,火焰分布呈現破碎狀,火焰在燃燒室上下壁面之間來回傳播;當量比小于或等于0.17時,燃燒流場結構穩定,火焰呈現連續分布,火焰穩定分布于凹槽下部剪切層內。吳戈等[3]綜合利用OH-PLIF及CH-PLIF研究了乙烯燃料在凹腔流動的幾個截面火焰結構,結果表明:當量比較低時,燃燒的火焰反應區主要在凹腔中,OH沿中心軸對稱分布,當量比較高時OH主要沿燃燒室兩側壁分布;CH-PLIF的結果顯示放熱區呈現高度褶皺的破碎狀,放熱區分布范圍比反應區更窄。Ruan等[4]在基于凹腔的超燃沖壓發動機燃燒室構型中進行了反應流和無反應流的試驗,結果表明:燃燒首先在擴散火焰控制下進行,然后是充分混合后的高效率燃燒,在凹腔內也出現了明顯的擴散火焰控制燃燒現象。Gordon和Mastorakos[5-7]研究了不同來流條件下的點火和火焰穩定,發現火焰穩定性對來流溫度和速度很敏感,高總焓的來流條件有利于燃料的自點火和火焰穩定。張灣洲等[8]采用試驗方法研究了飛行馬赫數Ma=4.0、總溫935 K來流參數下的超燃發動機乙烯點火試驗,結果表明:回流區有利于點火,剪切層和凹槽后部是穩焰的主要區域;點火成功后,剪切層內和凹槽后部持續卷吸氧化劑,能夠維持穩定的燃燒。Brieschenk等[9-10]對超燃沖壓發動機激光誘導等離子體(LIP)點火行為進行了試驗研究,采用OH-PLIF表征等離子點火區域的演變過程,結果表明高超聲速流動中等離子點火可以促進羥基的形成。Kumaran等[11]用數值方法研究了化學模型對超聲速燃燒的影響,計算結果表明,多步化學反應預測比單步化學反應預測的釋熱量更高、釋熱區域更大,多步化學預測的燃燒過程更詳細、更復雜。Nakaya等[12]采用試驗方法研究了正十二烷中各組分對點火和燃燒的影響,發現在所有的超聲速燃燒情況下,點火均是在擴張截面處的邊界層中發生,火焰向上游傳播最終穩定在凹腔內,基于壓力和OH基的熒光發現了2種燃燒模式:射流尾跡穩定模式和凹腔火焰穩定模式。

何粲等[13]對一種乙烯燃料矩形截面超燃沖壓發動機進行了數值模擬,研究了該模型在不同燃燒模態下的流動特性,與試驗結果吻合良好,其結果表明:發動機處于雙模態超燃或雙模態亞燃模態時,隨著激波串結構的形成與前移,部分燃燒可能在隔離段內完成;而對于純超燃模態,燃燒僅發生在凹槽與擴張段內,化學反應與高溫區的分布相對更集中。Qin等[14]研究了沖壓發動機燃燒室內的火焰穩定性,結果表明:新型支板尾部產生的激波會形成高溫高壓區域有助于燃燒,但也不可避免地帶來了總壓損失,激波只影響到支板的附近區域。F?rster等[15]對超燃沖壓發動機燃燒室內超聲速和雙模態燃燒的現象進行了試驗研究,他們發現,在反應區,火焰結構和局部激波形態不同,不能僅通過評估靜壁壓力分布來區分燃燒模態。An等[16]對超聲速燃燒室激光點火和火花塞放電點火進行了對比試驗研究,結果表明,火花塞放電點火的點火過程明顯慢于激光點火。

綜上所述,此前研究者已經采用不同的方法對超燃沖壓發動機燃燒室的點火和火焰穩定進行了研究,本文則采用多種非接觸式光學測量手段瞬時同步測量并詳細研究流場和火焰結構整個動態發展過程,獲得了詳細試驗數據,可為LES的大渦模擬計算提供驗證。

1 試驗及測量方法介紹

1.1 試驗設備和發動機構型

本文的試驗研究工作在中國空氣動力研究與發展中心(CARDC)的直連式超聲速脈沖燃燒風洞(如圖1所示)上開展。該風洞在之前的研究工作中[17-20]已經有所介紹。試驗中,富氧空氣與氫氣在加熱器中混合燃燒,以產生高焓來流,流量為2.68 kg/s,總壓pt=0.82 MPa,總溫Tt=950 K。O2、H2O和N2的摩爾分數分別為21%、12%和67%。來流氣體通過二維噴管加速到Ma=2.0。

圖1 中國空氣動力研究與發展中心直連式脈沖燃燒風洞Fig. 1 Direct-connected pulse combustion wind tunnel of CARDC

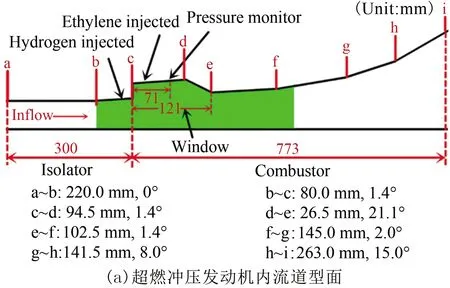

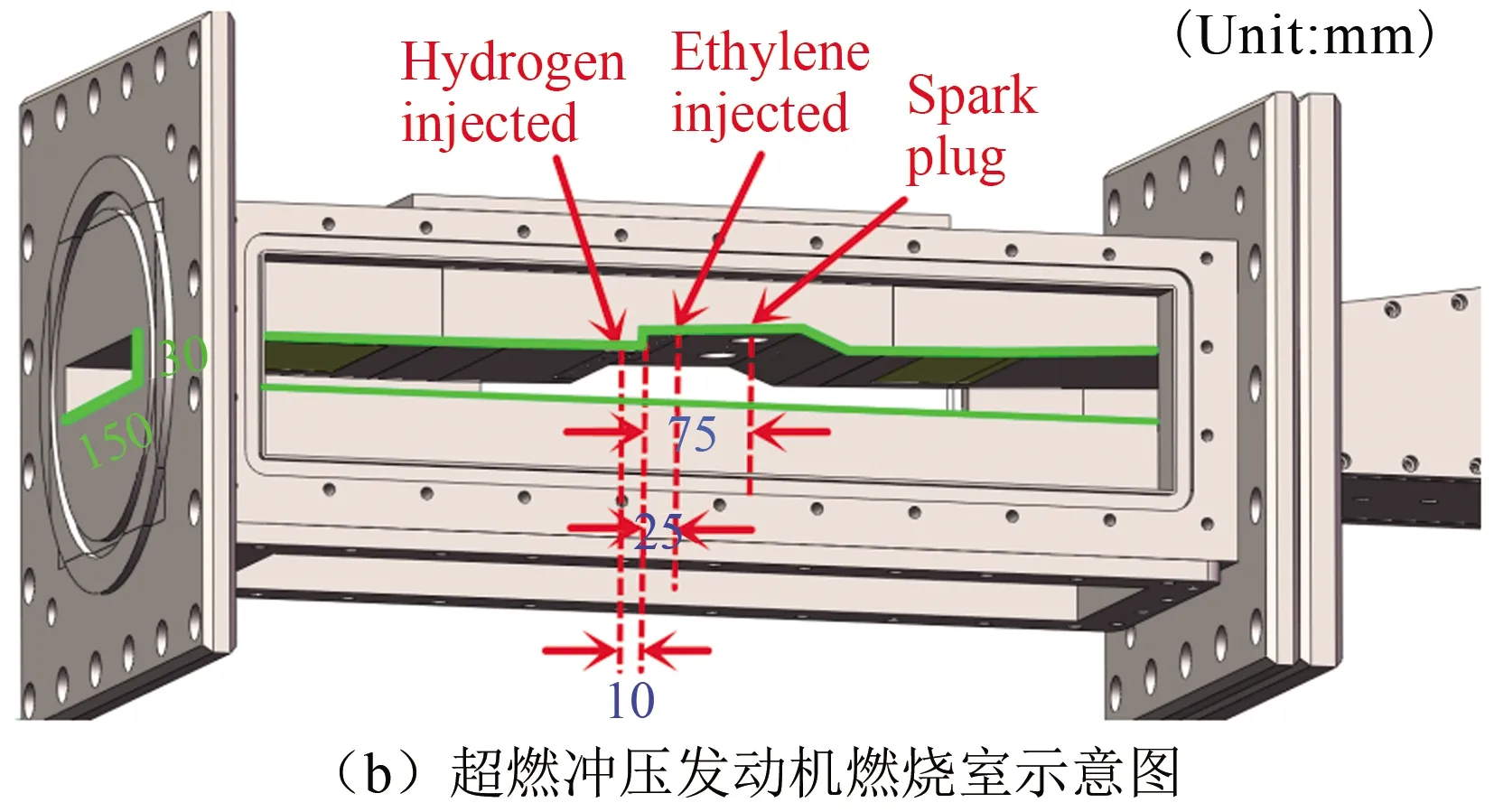

如圖2所示,超燃沖壓發動機模型由長300 mm的隔離段和長773 mm的燃燒室組成。隔離段由長220 mm的等直段和長80 mm的擴張段組成,該擴張段的擴張角為1.4°,入口截面為30 mm×150 mm的矩形。凹腔深度11 mm,長121 mm(后斜坡角為21.1°,腔內帶有1.4°的發散角),在凹腔內,距臺階下游71 mm處設有壓力監測點,用于監測燃燒狀態(圖2中Pressure monitor所示位置)。凹腔下游為擴張段,擴張段分為4小段:第一段長102.5 mm,帶有1.4°擴張角;第二段長145 mm,帶有2.0°擴張角;第三段長141.5 mm,帶有8.0°的擴張角;最后一段長263.0 mm,帶有15.0°的擴張角。2個火花塞位于凹腔臺階下游75 mm處,用于點燃先鋒氫。先鋒氫通過15個直徑為1.0 mm的圓孔噴注進入燃燒室,噴孔展向均布于凹腔臺階上游10 mm處。常溫乙烯通過直徑1.0 mm的10個圓孔從凹腔臺階下游25 mm處噴注進入燃燒室,進入后被先鋒氫火焰引燃。先鋒氫的當量比約為0.33,乙烯的當量比約為0.10。

圖2 超燃沖壓發動機內流道型面及燃燒室示意圖Fig. 2 Geometry of internal flow passage and the schematic diagram of a scramjet combustor

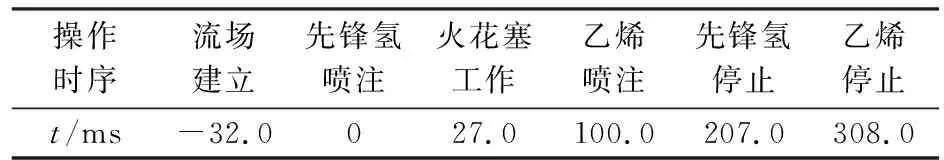

設備運行的有效試驗時間約為440 ms,試驗操作時序如表1所示。為方便描述時序,將先鋒氫噴注進入燃燒室的時刻記為t=0,在t=-32.0 ms時冷流流場建立穩定。火花塞工作了2次,第一次是在t=27.0 ms時,隨后先鋒氫被成功點燃。乙烯在t=100.0 ms時噴注進入燃燒室,隨后被先鋒氫火焰引燃。第二次是在t=207.0 ms時,先鋒氫停止噴注,乙烯繼續燃燒一段時間,在t=308.0 ms停止噴注乙烯。

表1 試驗操作時序Table 1 Experimental operation sequence

1.2 測量方法

試驗采用壁面壓力測量、紋影、CH自發光、火焰自發光和OH-PLIF等非接觸式光學測量手段來顯示流場結構和火焰發展過程。紋影拍攝的曝光時間設置為4.62 μs,拍攝幀率為10 000 幀/s。CH自發光和火焰自發光拍攝幀率都設置為5000 幀/s,曝光時間均為0.2 ms。CH自發光可用于標記乙烯反應區。燃燒室上壁面布置了一系列壓力傳感器,用于記錄燃燒室的沿程壁面壓力。壓力傳感器(量程0~700 kPa)的靈敏度為1%。采用平面激光誘導熒光法(PLIF)得到火焰點火后的OH*分布情況,它可以用來表征燃燒存在的區域和火焰的位置信息,并為其提供一個定性指標。OH-PLIF系統的激光器采用哈爾濱工業大學研制的高重頻大能量Nd:YAG固體激光器,激光重復頻率為500 Hz,單脈沖激光能量30 mJ@532 nm,532 nm激光經泵浦染料激光器倍頻輸出283.553 nm激光,單脈沖能量為1.6 mJ,此波段激發光具有較低的溫度敏感性。光路系統及相關測試方法在我們之前的工作中[2]已經進行過詳細的說明。

2 結果討論

2.1 整個燃燒過程討論

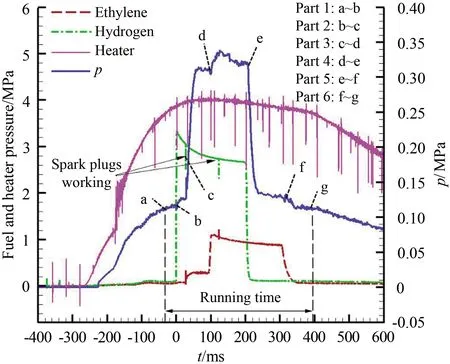

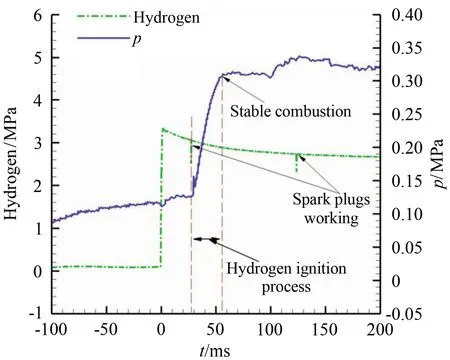

在整個燃燒過程中,監測點(位于凹腔臺階下游71 mm處,圖2中Preesure monitor所示位置)隨時間變化的壓力曲線如圖3所示。圖中還給出了先鋒氫和乙烯的噴前壓力信號,用于標記氫氣和乙烯的噴注時間,并結合監測點的壓力變化標示出各階段的時間節點。

圖3 燃料(氫氣、乙烯)、加熱器和監測點壓力隨時間的變化Fig. 3 Pressure of fuel (hydrogen, ethylene), heater and monitor point variation over time

火花塞共工作了2次,分別是在t=27.0 ms和127.0 ms時。工作2次是為了保證點火的效果,當出現第一次點火失敗的情況,2種燃料混合后再進行一次點火,可以確保燃料被引燃。若第一次點火成功,則第二次點火對燃燒過程和流場結構幾乎沒有影響。由于火花塞放電的干擾,先鋒氫和乙烯的噴前壓力曲線上產生了2個較大峰值的干擾信號,可以用來標記點火時刻。當先鋒氫開始注入燃燒室時,監測點的壓力在t=0時開始緩慢上升,然后保持穩定,直到t=27.0 ms時先鋒氫被火花塞成功點燃,監測點的壓力才突然上升。此時監測點壓力值p達到了較高水平,約為0.31 MPa,說明先鋒氫點火成功。與此同時,可以看到乙烯的噴前壓力也略有上升,這是由于氫氣燃燒產生的壓升影響到了乙烯的噴前壓力所致。在t=100.0 ms時,監測點壓力繼續升高,這是因為乙烯噴注進入燃燒室,立刻被先鋒氫成功引燃并和先鋒氫共同燃燒,此時監測點壓力p在整個燃燒過程中達到最高水平,約為0.35 MPa。混合燃燒過程中監測點壓力略有下降,原因是乙烯剛開始噴注產生的過沖現象在穩定后被緩和。在t=207.0 ms時,先鋒氫停止噴注,監測點壓力大幅度下降,降至略高于無反應流的水平。此時雖然先鋒氫已停止噴注,但乙烯依舊能夠穩定燃燒。t=308.0 ms時,乙烯停止噴注,火焰才逐漸熄滅。雖然控制噴注乙烯的電磁閥關閉了,但在噴注孔和電磁閥之間存在一段長度約400 mm、通徑為6 mm的金屬軟管,其中尚有余氣,從圖中可以看到,軟管中的乙烯完全排放干凈需要大約40.0 ms。

綜上所述,整個燃燒過程可分為6個階段,如表2和圖3所示。第一階段為先鋒氫噴注進入燃燒室之前的無反應流,時間為t=-32.0~0 ms(Part 1);第二階段為先鋒氫開始噴注后直到火花塞工作以前,用于顯示氫氣噴注時的流動特性,時間為t=0~27.0 ms(Part 2);第三階段用于描述氫氣的燃燒過程,包括點火和火焰穩定,時間為t=27.0~100.0 ms(Part 3);第四階段為氫氣和乙烯共同燃燒的過程,此時燃燒最劇烈,時間為t=100.0~207.0 ms(Part 4);第五階段闡述了乙烯的燃燒特性,當先鋒氫停止噴注后,乙烯能夠繼續穩定燃燒,時間為t=207.0~308.0 ms(Part 5);第六階段是乙烯火焰熄滅過程直到試驗結束,時間為t=308.0~398.0 ms(Part 6)。

表2 試驗過程的描述Table 2 Description of the test process

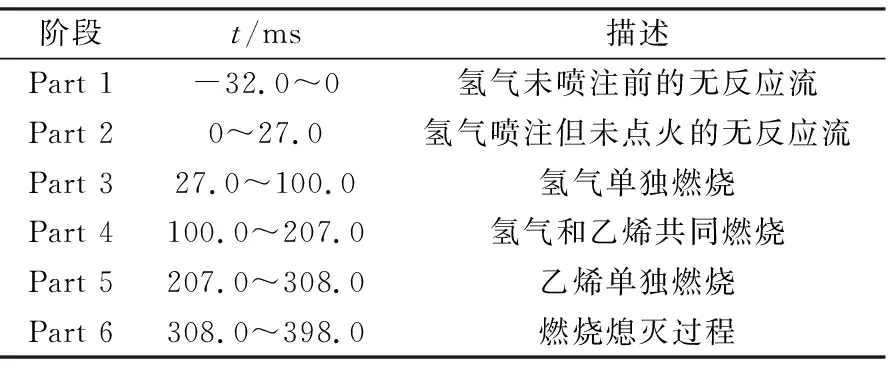

第一至第五階段的時均沿程壁面壓力分布和發動機流道擴張面積曲線如圖4所示。因第六階段的沿程壁面壓力和第一階段差別不大,故沒有在圖中展示。雖然第三和第四階段的壁面壓力比其他幾個階段大得多,但這2個階段之間的差異并不大,反壓擾動的距離均約為0.2 m (圖4中x=0.1 m處),這是因為先鋒氫的當量比(0.33)比乙烯的當量比(0.10)大很多,在混合燃燒過程中,相對較少的乙烯在噴注進入燃燒室后造成的反壓增加效果相對不明顯。

圖4 各階段上壁面中心線時均沿程壓力分布Fig. 4 The average pressure distribution on the centre line of the stages

第一、第二和第五階段的主要區別在凹腔部分,這是因為3個階段的流場結構不同,下文會作詳細分析。通過對比沿程壁面壓力,給出了不同階段壓力大小的排序。壓力從小到大依次是:第一階段、第二階段、第五階段、第三階段和第四階段。由于第六階段乙烯熄滅后的流場結構和第一階段相同,故不再敘述。

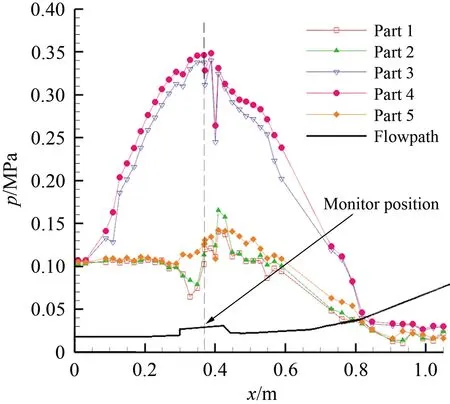

2.2 第一和第二階段的燃燒過程討論

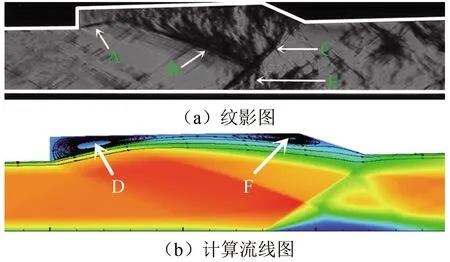

圖5為第一階段的試驗紋影照片和數值模擬流線圖。第一階段為無反應流動,超聲速氣流經隔離段進入凹腔后,在前臺階的剪切層(A)以及凹腔內的低速區兩者共同作用下,產生了一道斜激波(B),這道斜激波在下壁面反射,并與邊界層相互作用,產生了一個分離區(E)。高速氣流通過分離區產生一道分離激波(C),并與斜激波(B)相互作用。同時,在凹腔前部和后部會產生2個回流區(D、F)。

流場結構周期性振蕩,本文條件下振蕩頻率約為400 Hz,流動振蕩主要是凹腔造成的。在一個振蕩周期內(2.5 ms),分離激波(C)后高壓使得激波向上游運動,此時激波上行。當激波繼續上行至凹腔后部斜坡時,波后的高壓與凹腔內的低速區域混合,壓力降低導致激波減弱,分離區(E)也同時減弱,凹腔內低速區域擴展,形成通道,入口速度恢復正常,此時激波下行。

圖5 第一階段凹腔內的紋影圖和計算流線圖Fig. 5 The schlieren image and the streamline of cavity in the first stage

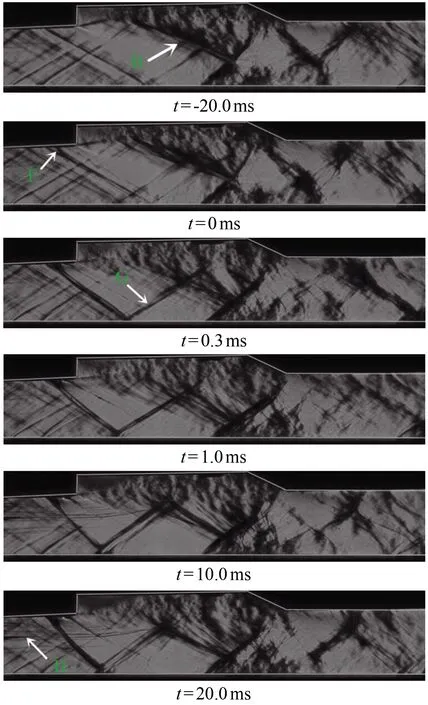

第二階段的試驗紋影圖像如圖6所示,它描述了先鋒氫噴注的全過程。在t=0時,由于氫氣的噴入,產生了一道激波(F),在t=0.3 ms時,可以看到它先是通過下壁面反射進而與斜激波(B)相互作用,這是第二階段的監測點壓力略高于第一階段的原因。與后3幅圖像相比,除了在t=20.0 ms時圖像中出現了一些水(H)以外,其余圖像的流場結構基本沒有發生變化。這是因為來流中含有高溫水蒸氣,在經過溫度較低的玻璃窗時凝結成了小水滴,并順著玻璃向下游流動,此現象對流場結構和燃燒過程幾乎沒有影響。

圖6 第二階段凹腔內的紋影照片Fig. 6 Schlieren images of cavity in the second stage

2.3 第三階段的燃燒過程討論

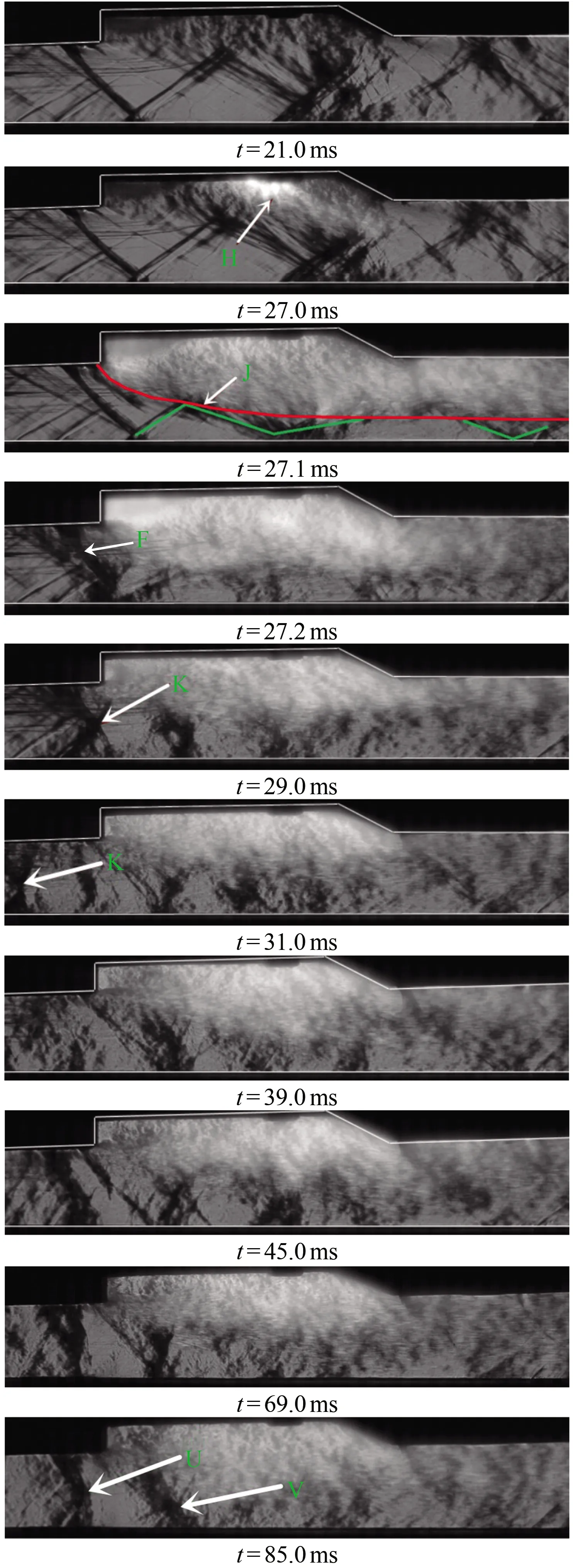

本節討論先鋒氫的點火和火焰發展過程,并使用紋影圖像、火焰自發光圖像以及OH-PLIF圖像來更好地了解流場結構和火焰特性。如圖7所示,將點火過程定義為從火花塞開始工作一直到壁面壓力達到恒定水平的過程,點火過程歷時約為26.0 ms(t=27.0~53.0 ms)。第三階段整個過程的紋影圖像如圖8所示,燃燒穩定后流場結構變化不大,而點火過程中的流場結構有很大變化。火花塞工作時(t=27.0 ms),可以看到一束強光(H)。先鋒氫立刻被點燃,燃燒釋熱非常迅速,僅0.1 ms后,即t=27.1 ms時,流場結構便發生了很大變化。反射的激波(J)被壓縮到接近下壁面,在燃燒區之下(紅線以下)與下壁面之間來回反射。在t=27.2 ms時,因噴入氫氣而產生的激波(F)開始被推入隔離段中,激波的形狀發生了較大的變化,燃燒變得更加強烈,在t=29.0 ms時產生了一道“X”型的激波串(K)。激波串頭部被推到隔離段出口上游0.04 m處僅用了2.0 ms(t=29.0 ~31.0 ms),因此激波串的移動速度約為20 m/s。由于燃燒產生的反壓不斷增大,激波串在隔離段中不斷向上游移動,最終在t=39.0 ms時超出觀測范圍。對比后3幅圖像,在t=45.0 ms后,流場結構趨于穩定,紋影圖像幾乎沒有變化。在t=85.0 ms時,可以看到紋影圖像中產生了一道非常接近于正激波的激波(U),其后是一道斜激波(V),表明在此階段的燃燒非常強烈。

圖7 第三階段氫氣點火過程Fig. 7 Hydrogen ignition process of the third stage

圖8 第三階段的紋影圖像Fig. 8 Schlieren images of the third stage

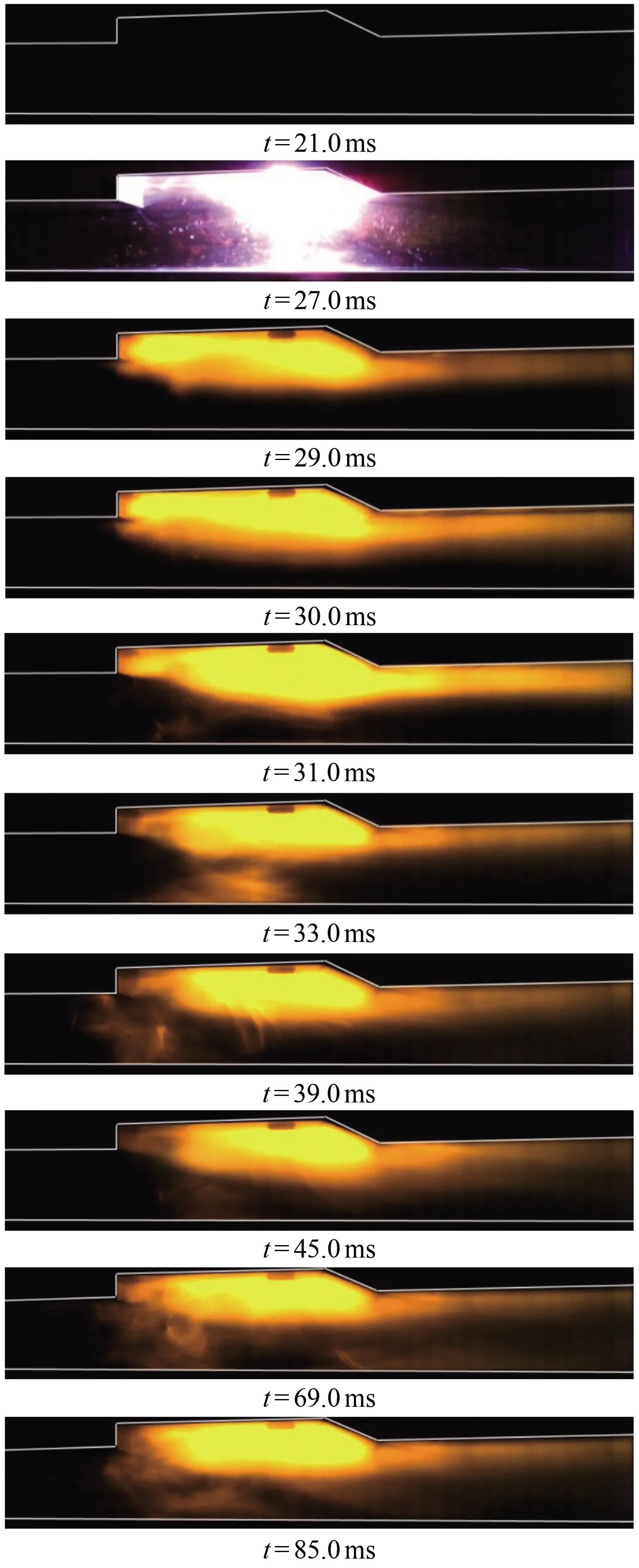

圖9為火焰的自發光圖像,用于顯示第三階段過程中的火焰分布及其發展過程。在t=27.0 ms時,可以看到一束非常亮的光,此時火花塞點燃先鋒氫。在t=29.0 ms時,火焰充滿整個凹腔,之后火焰區域繼續擴大,直到t=31.0 ms時,火焰接觸到下壁面,而此時激波串也被推入隔離段內。火焰沿著下壁面向上游傳播,來回振蕩并且不穩定,當t=45.0 ms時又被推到了下游。對比后2張圖可以發現,主燃燒區域還是在凹腔內,火焰非常明亮。和紋影圖像對比來看,火焰形狀的變化遠遠大于流場結構的變化。

圖9 第三階段火焰自發光圖像Fig. 9 Flame luminosity images of the third stage

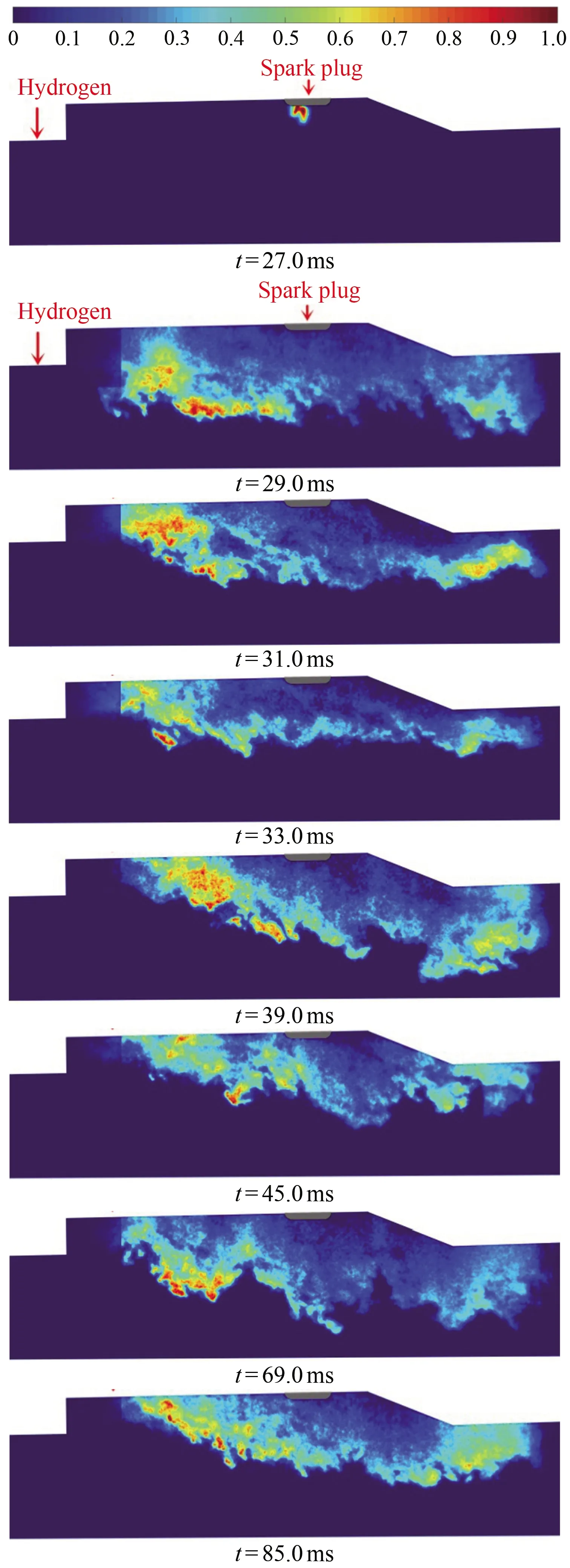

圖10為OH-PLIF圖像,用來描述化學反應的主要區域。在t=27.0 ms時,火花塞首先點燃了火花塞周圍的氫氣,在火花塞附近可以看到OH自由基信號。在2.0 ms后,當t=29.0 ms時,凹腔內充滿了OH自由基信號。隨著時間的推移,OH自由基信號變化不大,主要分布在凹腔內,穩焰模式為凹腔回流區穩定燃燒。

圖10 第三階段OH-PLIF圖像Fig. 10 OH-PLIF images of the third stage

2.4 第四階段的燃燒過程討論

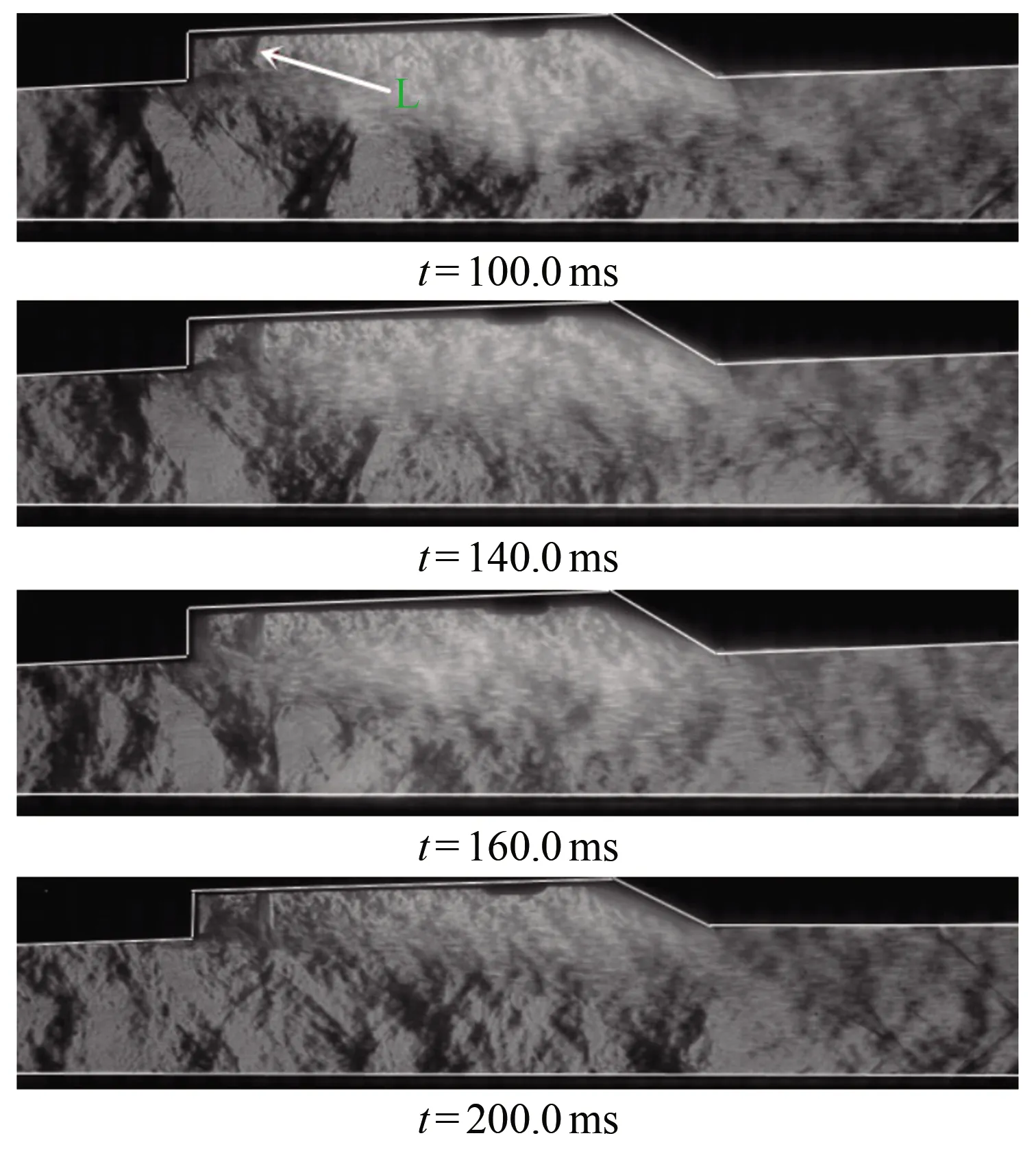

本節介紹先鋒氫和乙烯在燃燒室中混合燃燒的特性。測量上增加了CH自發光圖像,用于標記乙烯火焰的位置。第四階段的紋影圖像如圖11所示,在t=100.0 ms時,可以清楚地看到凹腔內噴注乙烯所產生的噴射柱(L)。對比圖9中t=85.0 ms時的紋影圖像,在t=100.0 ms時凹腔內的流場結構變化不大。在此之后,燃燒變得更加強烈,激波串被推入隔離段內,在t=200.0 ms時超出觀測范圍。

圖11 第四階段的紋影圖像Fig. 11 Schlieren images of the fourth stage

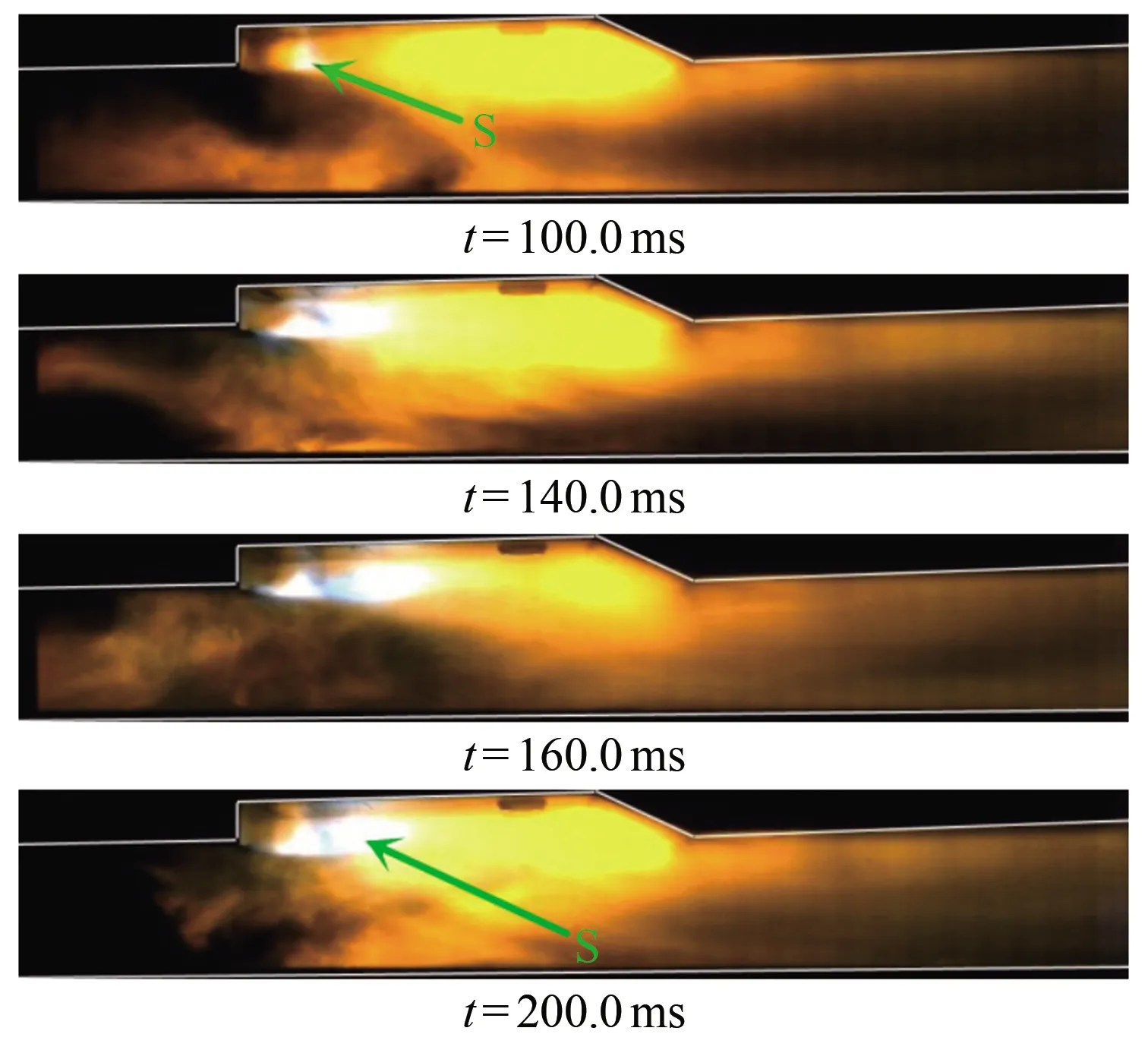

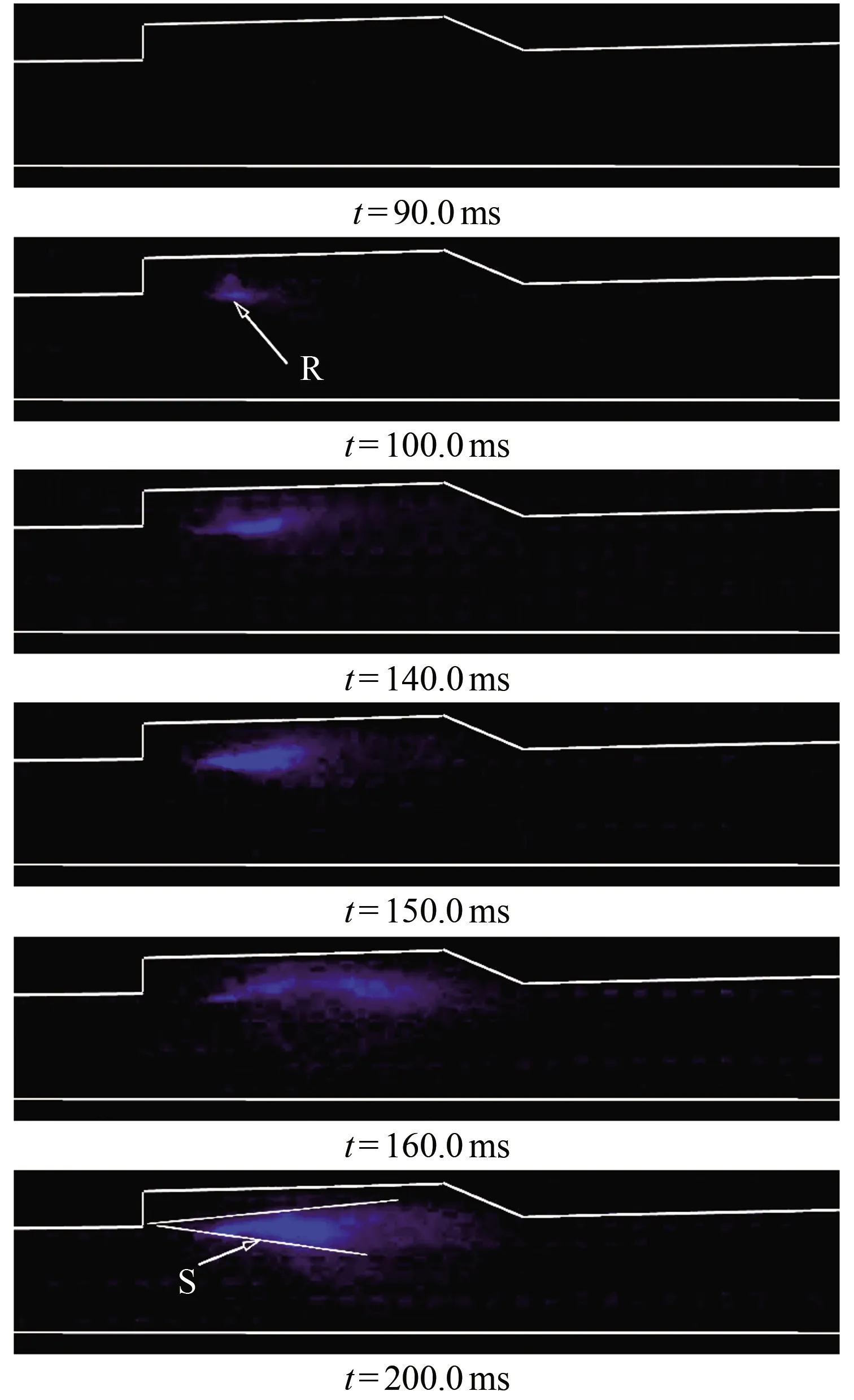

第四階段的火焰自發光圖像如圖12所示。在t=100.0 ms時,凹腔內可見明顯的強光(S),乙烯火焰為白色,氫氣火焰為黃色。對比接下來的3張圖片可以發現,乙烯在注入燃燒室后立刻被點燃,這是因為先鋒氫燃燒產生了較高的溫度和壓力,并且產生了一個低速區域,有利于乙烯燃燒。乙烯火焰存在于凹腔臺階下游附近的剪切層內,穩焰模式為凹腔剪切層穩定燃燒。由于乙烯的當量比遠低于先鋒氫,因此穩焰模式與先鋒氫(凹腔回流區穩焰模式)有所不同。乙烯注入燃燒室后,2種氣體混合燃燒更加劇烈,火焰擾入隔離段。第四階段燃燒過程中CH自由基的自發光圖像如圖13所示。CH自由基是乙烯燃燒的中間產物,可以用來監測乙烯燃料的燃燒效率。在t=100.0 ms時,凹腔內可見少量CH自由基(R),并沿凹腔剪切層向下游擴散,最終火焰位于凹腔剪切層內(S),與t=100.0~200.0 ms時的火焰自發光圖像分析得出的結果一致。

圖12 第四階段的火焰自發光圖像Fig.12 Flame luminosity images of the fourth stage

圖13 第四階段的CH自發光圖像Fig. 13 CH luminosity images of the fourth stage

2.5 第五階段的燃燒過程討論

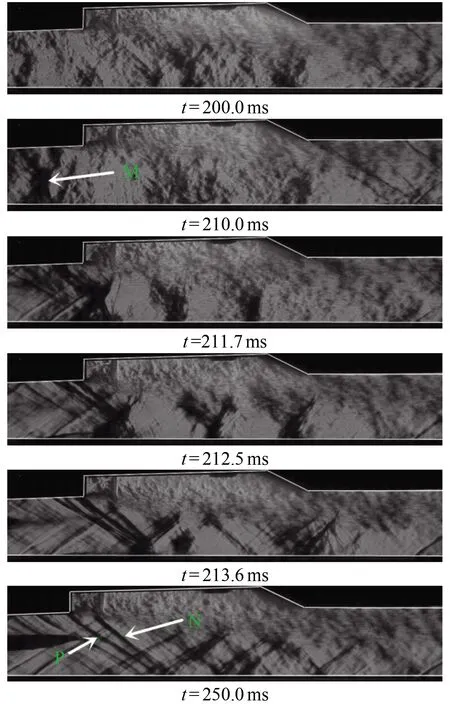

當先鋒氫在t=207.0 ms停止噴注時,由于乙烯比先鋒氫的當量比小很多,因此監測點壓力突然下降。可以看出,在圖14中t=210.0 ms時,此前還在上游觀測范圍以外的激波串(M)回到了隔離段內。隨著高速氣流繼續推動激波串向下游運動,在t=211.7 ms時激波串從隔離段中被推回到凹腔內。最后,在t=250.0 ms時,激波串消失,替換成了2道斜激波。其中一道斜激波(N)是乙烯注入高速氣流而產生的;另一道斜激波(P)是乙烯燃燒產生的,因為燃燒釋熱將剪切層“抬進了”核心主流中,導致超聲速氣流流動通道變窄,從而產生了這道斜激波。

圖14 第五階段的紋影圖像Fig. 14 Schlieren images of the fifth stage

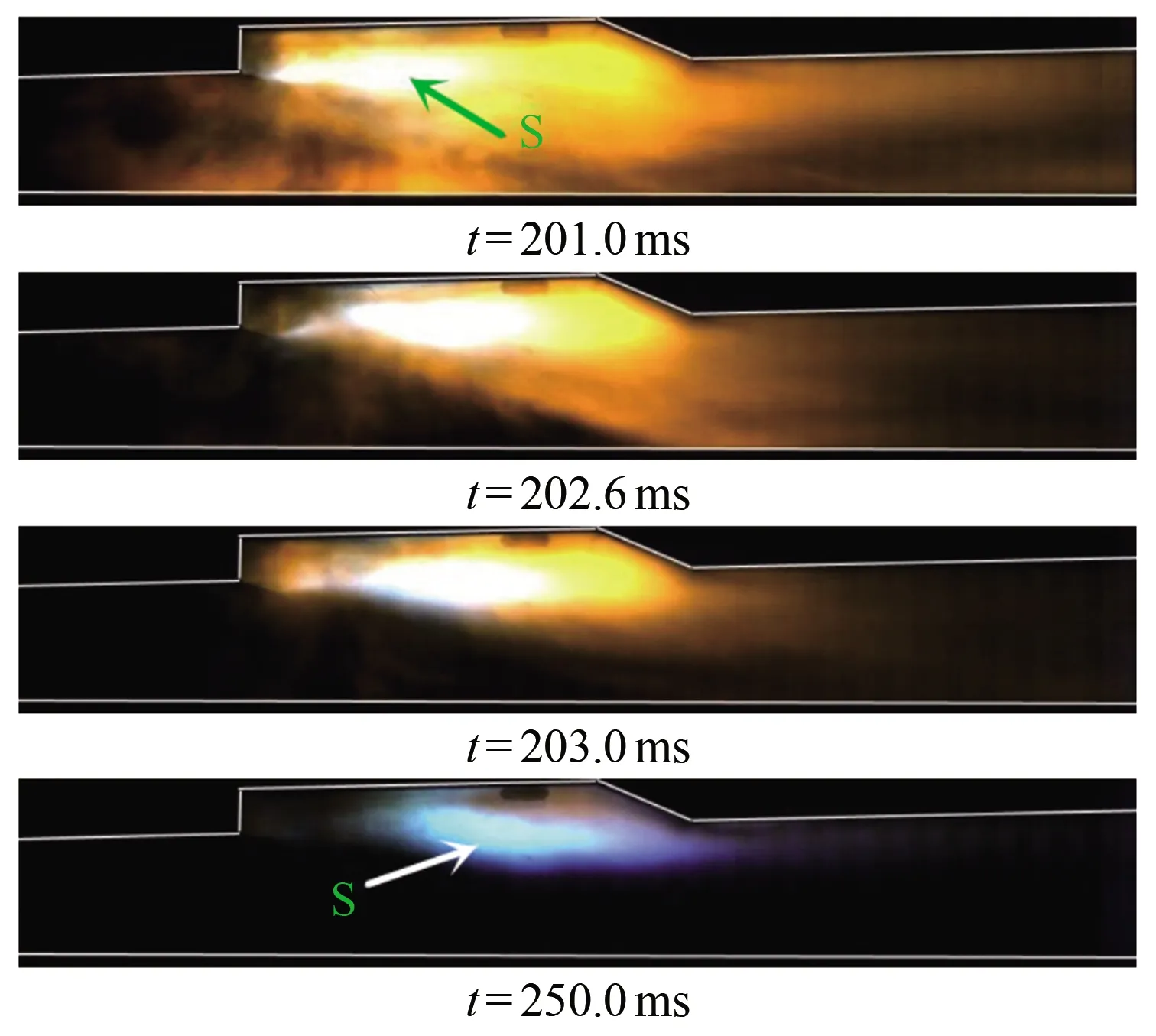

第五階段的火焰自發光圖像如圖15所示,由于先鋒氫停止噴注,燃燒變弱。與隔離段中的激波串一樣,火焰也在t=202.6 ms時從隔離段中被推回凹腔內。在t=203.0 ms時,靠近下壁面底部的火焰消失,主要分布在凹腔內和靠近上壁面處。最后,在t=250.0 ms時,火焰只存在于凹腔內。在此階段,火焰區域變得越來越小,火焰的主色由黃色變為藍色,乙烯火焰(S)在腔內的位置從上游往下游移動。

圖15 第五階段的火焰自發光圖像Fig. 15 Flame luminosity images of the fifth stage

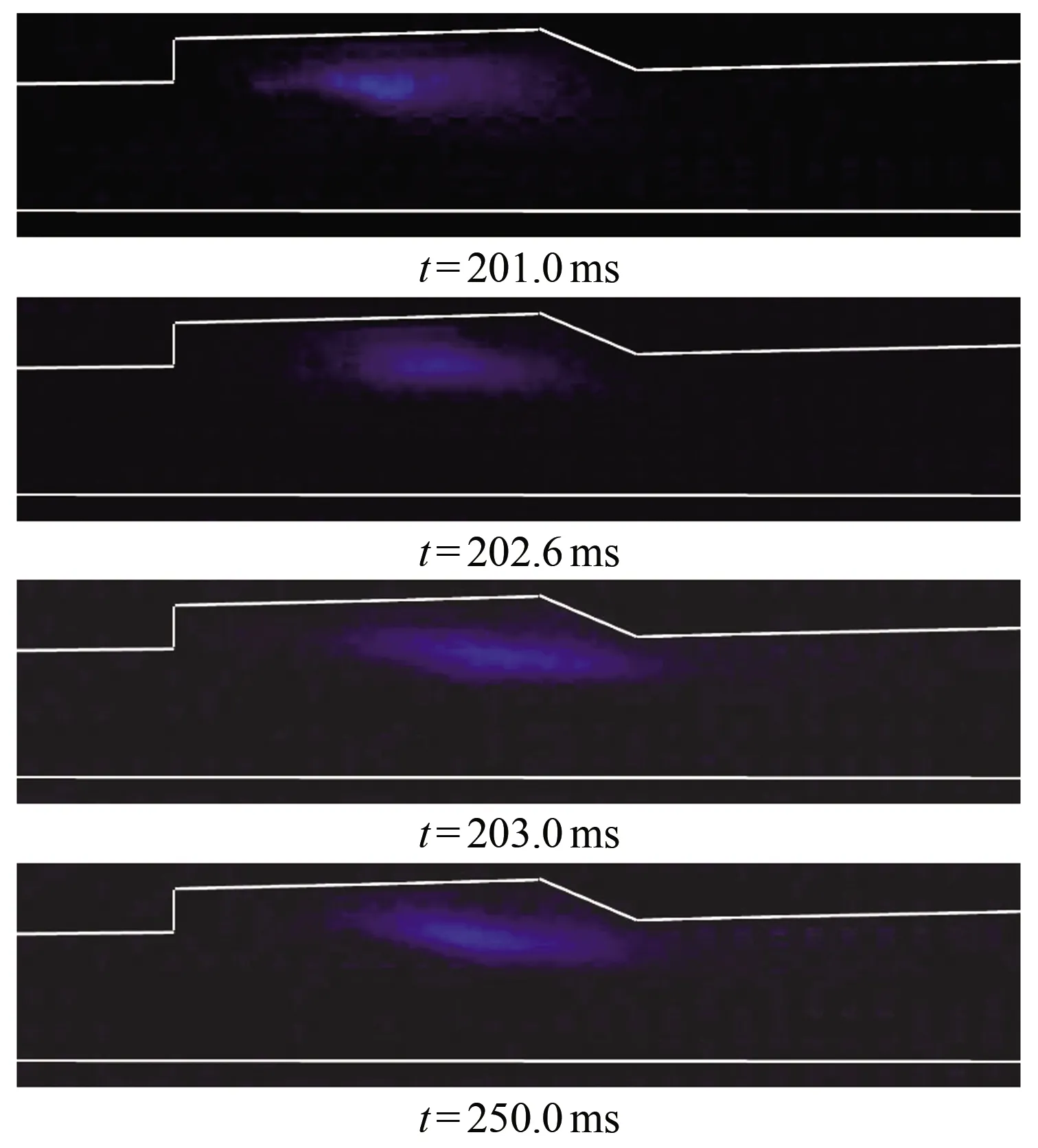

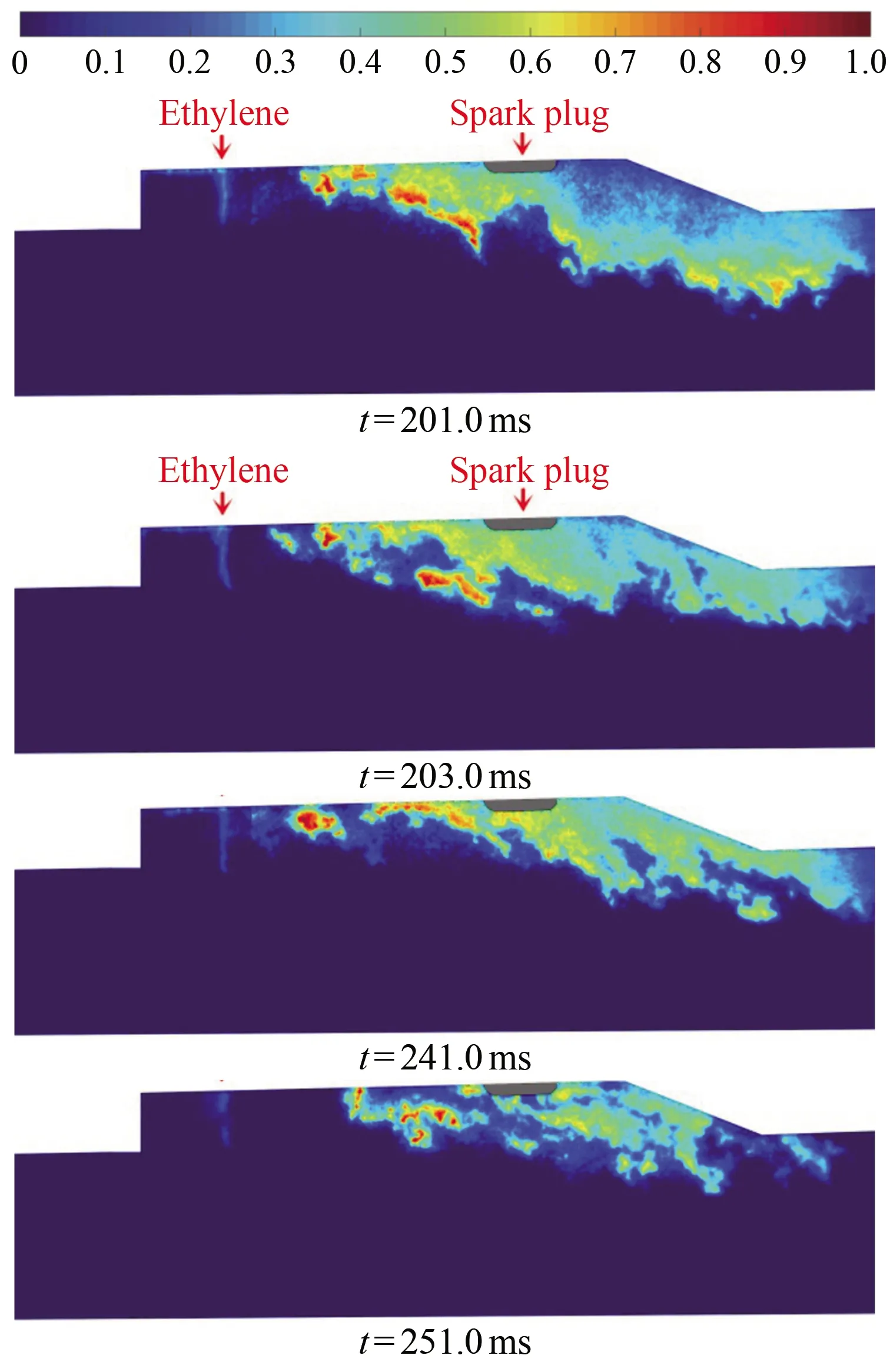

第五階段燃燒過程中的CH自發光圖像如圖16所示。無論先鋒氫是否停止噴注,乙烯的當量比均保持恒定,所以CH自由基的發光面積也不會發生變化。與圖13相比,唯一的區別是CH自由基從靠近凹腔臺階的位置移動到靠近凹腔后部斜坡的位置,這與圖15中火焰自發光圖像的分析是一致的。圖17中,OH自由基信號變化較大,變化率與CH自由基信號相比要大很多。先鋒氫停止噴注前,OH自由基面積較大,在t=201.0和203.0 ms時主要分布在凹腔中后部和凹腔下游的上壁面。當t=241.0 ms時,乙烯單獨燃燒,此時OH自由基僅由乙烯燃燒產生,因此,最終在t=251.0 ms時,OH自由基的面積變得很小,僅存在于凹腔的后部。

圖16 第五階段的CH自發光圖像Fig. 16 CH luminosity images of the fifth stage

圖17 第五階段的OH-PLIF圖像Fig. 17 OH-PLIF images of the fifth stage

3 結 論

采用試驗的方法在來流馬赫數Ma=2.0的條件下研究了以乙烯為燃料的直連式凹腔燃燒室的燃燒過程,結合壁面壓力曲線、紋影圖、火焰自發光照相和CH自發光圖像以及OH-PLIF圖像瞬態同步詳細分析了氫燃料點火、氫與乙烯共同燃燒以及乙烯單獨燃燒的流場結構和火焰發展過程。燃燒過程分6個階段,第一階段描述了先鋒氫注入之前的無反應流動,試驗測得流場結構周期性振蕩的頻率約為400 Hz。第二階段描述了先鋒氫被點燃之前的流動特性。第三階段描述了氫氣的燃燒過程,包括點火和火焰發展過程。第四階段描述了氫氣和乙烯的混合燃燒過程,此時燃燒最劇烈,當先鋒氫停止噴注后,乙烯可以繼續穩定燃燒。第五階段描述了乙烯的燃燒特性。

本文研究重點關注以下3個方面:1) 無反應流動(第一階段)的流場結構呈周期性振蕩,本文條件下振蕩頻率約為400 Hz,這是超聲速來流下凹腔燃燒室構型固有特性。2) 噴氫點火過程(第三階段),火花塞點火(t=27.0 ms)僅0.1 ms后,即t=27.1 ms時,流場與火焰結構發生劇變。燃燒非常強烈,2.0 ms內(t=29.0~ 31.0 ms),激波串推動距離為0.04 m,移動速度約為20 m/s,顯示了氫點火反應動力學的重大影響。3) 氫和乙烯混合燃燒及乙烯單獨燃燒中,CH自由基是乙烯燃燒的中間產物,初步分析表明,乙烯的CH自發光圖像可以用來判斷其燃燒效率的高低。

上述整個燃燒流場的詳細試驗測量結果可為動態CFD計算與驗證提供依據。