裝配式設計在租賃社區中的應用*

——北京成壽寺集體土地租賃住房項目

文/中國建筑設計研究院有限公司 崔 磊 郭祺偉

1 項目背景

為貫徹黨的“十九大”提出的“房住不炒、租購并舉”方針,2017年11月,北京印發《關于進一步加強利用集體土地建設租賃住房工作的有關意見》,計劃在2017年至2021年間供應1000hm2集體土地用于集體租賃住房建設。截至2020年9月,北京全市共確定68個集體土地租賃住房試點項目。成壽寺集體土地租賃住房項目是北京市也是全國首個開工建設并實現運營的此類項目。

基于此,這個“沒有先例”的項目既非傳統意義的住宅,更不是公建,故沒有現行的針對性規范與之相匹配,為項目的設計和落地帶來很大挑戰。如何利用裝配式手段,在保證質量的情況下縮短工期,盡早為北京市提供900套租賃住房,成為本項目在設計及施工過程中探討研究的重點。

2 項目概況

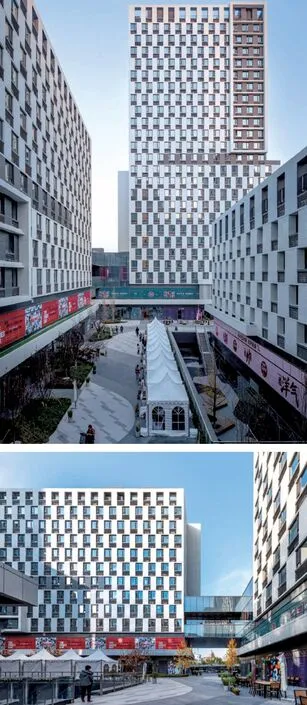

成壽寺集體土地租賃住房項目坐落于北京市豐臺區,位于南三環路方莊橋西南角,是沿三環自東向西進入豐臺區的門戶節點,總用地規模約1.125hm2,總建筑規模約4.75萬m2,其中地上建筑面積約2.88萬m2,容積率2.8。項目地上24層,其中1~2層為商業配套,其余為901套住房及公共服務設施;地下3層,含1層商業配套及2層機動車庫(見圖1)。

圖1 成壽寺集體土地租賃住房項目

3 設計思考

“城市青年家”是項目運營方——萬科泊寓的品牌口號。針對該項目,從建筑師視角可拆分成3個角度:城市(區域空間關系)、青年(服務人群)、家(建筑功能及體驗),形成從設計之初到項目落成一直關注和貫徹的3條主線。

3.1 區域空間關系

項目周邊城市環境成熟但界面相對凌亂,建筑以織補城市空間為原則,守齊城市界面,以積極、和諧的姿態嵌入城市空間中。用地東側是80m高公寓塔樓“亞勝公館”,本項目在與之相對應的一側設置相同高度的塔樓,并同樣退讓街角空間,形成體量關系呼應的街角空間形態;考慮從主城區和三環方向自北向南、東西方向的城市空間視點關系,方案布局以4棟單體圍合的方式進一步守齊外部城市界面,同時圍合形成內部共享庭院(見圖2)。

該項目東北角為南三環高架方莊橋,天然形成一個重要的高視點與建筑形成對望關系。正因如此,將項目的關鍵配套空間“城市客廳”抬升到3層高度,以純凈的玻璃體造型契入白色的立面表皮之中,既作為社區交往對城市輸出展示的窗口,又是社區望向車水馬龍的三環和城市的窗口,以非常規的視角拉近人與城市的距離(見圖3)。

項目外圍人流關系較復雜,西側有跨三環的人行天橋、公交站點和商業配套,項目東向及北向是主要客群出行方向,而項目南側大量居住區的人流會通過穿行的方式進入項目內部,通往西側商業、公交站點和天橋。因此,通過分析項目周邊環境中人流來向、公交線路及站點分布、居住客群出行路徑等信息,方案主動打開東北角、西北角和西南角以實現目標及過境人流的自然導入。東北角作為項目形象及主要出行人流的主出入口,抬升的城市客廳在下部形成架空天幕和灰空間,進一步強化主入口形象,吸納人流,激活內部庭院。同時,將居住功能抬升至3層及以上,在底層置入充分的商業配套,結合開放的公共庭院,使得該項目不僅是單一的居住社區產品,更重要的是形成該區域新的活力節點,創造更多元的公共參與可能,也是項目超越居住產品本身更關鍵的城市意義。

圖2 圍合形成的內部共享庭院

圖3 “城市客廳”外觀

作為居住類項目,空調室外機的處理是立面設計的關鍵,利用公寓開間重復單元的特征,將飄窗和空調機位組合交錯設計,塑造肌理化、錯動、有序的表皮,以區別于傳統居住社區形象,呈現嚴整而生動的界面面對三環(見圖4)。

3.2 服務人群

項目地處區域發展較成熟的方莊地區,以居住功能為主,居住著大量在國貿、雙井、大望路等CBD區域上班的白領,不論采取公共交通還是自駕車均能方便地到達上述地區,駕車經三環到國貿甚至只需要10min左右。但該區域可租的房屋普遍為套型較大的老舊小區,迫于租金壓力,這里的年輕人大多選擇合租,并選擇在其他商圈進行社交和消費。因此,這些青年人被定位為項目的目標客群,他們渴望被尊重,并亟需安定從容的居住感受,同時樂于社交,對安全性、功能配套、空間審美有獨特的要求。

3.3 建筑功能及體驗

租賃住房、青年社群、三環節點、多元混合、便利高效……這些關鍵詞決定了該項目不是傳統的“居住+標準配套”項目,而是匯集居住、商業配套、創客辦公、學習交往、線下活動等高復合化的“居住綜合體”。項目希望以此為契機,為在這個城市落腳的打拼者提供良好居住配套的同時,營造有安全感、歸屬感、活力感、高黏性、多元復合的社區場所。而這里在匯集各種功能的同時,本身又轉化為一個媒介和平臺,促進各行業青年人的交往,并激發出無限的可能性。

考慮到項目的特定客群,并帶動區域活力,設計有意增加了配套,在首層、2層及地下1層均設置了商業,并將其與住戶歸家流線結合,在盤活商業的同時,最大程度提高居住的便利性。

在設計最初階段經濟測算的介入是保證項目得以落地的前提,需重點考慮在充足的商業配套和服務加上三環邊的區位優勢,如何讓運營方在可持續盈利的同時,每戶租金控制在工薪階層可接受的范圍之內。項目綜合考慮必要的各項成本和投資回報周期,以每套租金不超過甚至低于周邊市場的原則,確定了項目坪效,并推算出項目總套數不應低于900套的規模,扣除商業配套面積,得出平均每套建筑面積約25m2。因此,在有限的套內面積限制下,集中外置公共配套空間顯得尤其必要,也形成合理租金+充足配套的良性循環。

通過上述分析,在套內面積并不寬裕的情況下,如何提升居住體驗是設計需要解決的關鍵點。因此項目在主入口位置集中設置500m2社區公共起居室——“城市客廳”,將共享書吧、健身房、服務臺等功能置入其中,并作為連接體串聯到達各居住單元,同時分散布置公共洗衣房、共享廚房、快遞站等,如圖5所示。這些服務功能有效地將住戶的居住半徑擴展到整個社區,與社區公共空間有機融合,形成多元互動的社區氛圍,極大地提升了社區黏性。

圖4 嚴整而生動的立面設計

圖5 “城市客廳”內景

4 裝配式在租賃社區中的應用

基于市場和發展的雙重需求,裝配式建筑技術得到越來越多的關注和認可。裝配式建筑優勢明顯:①速度快 施工周期短,快捷高效,可在短時間內建成滿足租賃住房房間數量需求,而且施工建造和拆除時對場地環境污染影響小;②質量優 工廠標準化生產、裝配式施工、一體化裝修,質量可靠,尺寸精確,安裝方便;③綠色環保 周轉方便,布局靈活,節能降耗,輔材浪費少且可循環使用,綠色環保,經濟效益明顯。基于以上優勢,本項目在套型、立面及快建快裝等方面實行設計標準化及裝配模塊化。

4.1 套型標準化

項目綜合考慮客群需求及必要的各項成本和投資回報周期,以每套租金不超過甚至低于周邊市場的原則,確定項目坪效,并推算出項目總套數不應低于900套的規模,扣除商業配套面積,得出平均每套建筑面積約25m2。套型標準化是模塊化與裝配化的基礎,結合框架式8.4m柱網,得出套型面寬為2.8m。結合對大小套型不同的需求,設置進深為4.8m及7.2m兩種套型,如圖6所示。

在此基礎上,室內設計團隊通過對青年人生活方式和需求進行研究,將套內功能劃分為睡眠、裝扮/儲物、娛樂/工作、煥新四大區域,并以300mm/150mm模塊進行室內不同場景的精細化設計,利用裝配式家具模塊的方式形成內裝靈活可變的快速搭建,如圖7,8所示。

4.2 立面標準化

作為居住類項目,空調室外機的處理是立面設計的關鍵。利用公寓開間重復單元的特征,將飄窗和空調機位組合交錯設計,塑造肌理化、錯動、有序的表皮,以區別于傳統居住社區形象,呈現嚴整而生動的界面面對三環。表皮規整,簡潔有序,便于施工。

4.3 快建快裝產品體系

4.3.1 易穿插

全干法施工,實現冬季雨季施工,雨季易于穿插、無需立面封閉,減少3個月等待期;內部隔墻全部采用ALC墻板,實現快速建造;采用架空體系+機電標準管井、標準路由,實現主體結構、機電、精裝、立面流水穿插,無需等待封頂。單層僅需工期15d。第1天:放線+水電安裝;第2天:水電安裝;第3天:水電安裝+衛生間托盤;第4天:衛生間輕鋼龍骨隔墻;第5天:吊頂基層;第6天:地面架空基層;第7天:吊頂和頂板面層;第8天:墻面面層+門套+窗套;第9天:地面面層;第10天:戶門+五金+開關面板;第11天:公區精裝+櫥柜;第12天:櫥柜安裝;第13天:家電及家電安裝;第14天:家具安裝;第15天:保潔清理。

圖7 套內空間模式可變

圖8 裝配式家具模塊

4.3.2 減工序

9個體系共27個模塊,包括:①墻板卡扣、微型龍骨連接;②墻板裝飾分縫及型材配件;③墻板聚氨酯連接;④墻板覆膜工藝;⑤地板架空;⑥地面水泥纖維板基礎;⑦地面強化木地板連接;⑧地面、隔墻踢腳節點;⑨天花、燈具連接;⑩硬質板工藝天花及側邊收口;11 原頂處理工藝;12 高分子復合鋁膜衛浴墻板;13 高分子覆膜衛浴墻板;14 PP/鋁制衛浴底板;15 衛浴排水系統管件;16 復合不銹鋼餐廚墻板;17 餐廚可拆卸臺面、柜體骨架;18 餐廚無機復合板;19 收納可調節骨架;20 金屬復合柜門、層板;21 強電箱體模塊裝飾化;22 舊改強電布線體系;23 新建基礎墻體布線體系;24 網絡BOT布線方案;25 水暖SI布線方案;26 隔聲門提升體系;27 預制門窗套結合墻板方案。采用新工藝、新材料優化合并工序,如玄關采用鋁扣板吊頂取代石膏、膩子等,降低管線布設難度;家具則采用規格板材模數組裝,取消臺面裁切、拼接。單間工期從30d降為10d。

以全干法裝修消除現場濕作業,大大縮短裝修工期,使項目提早運營,更快實現收支平衡;相對靈活可變的裝修模式使后期更換及維護更便捷。

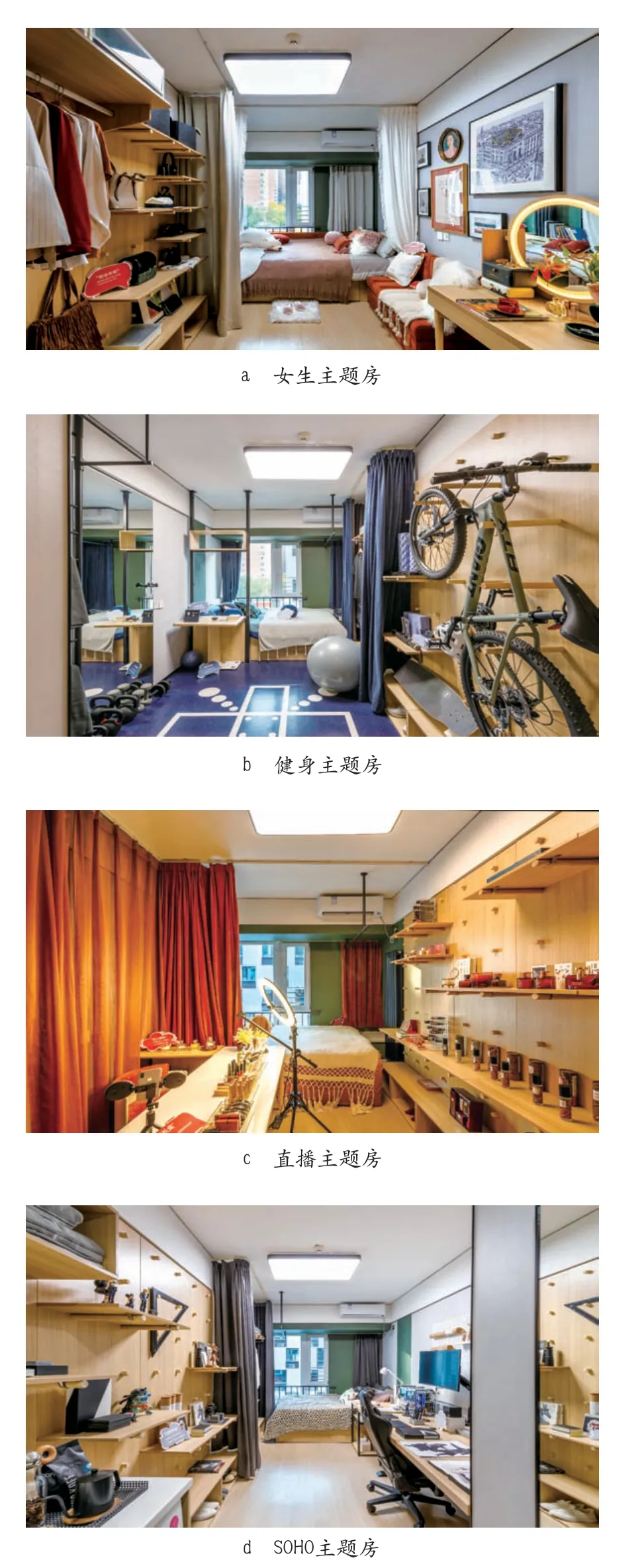

4.4 標準化與個性化的平衡

快建快裝并不意味著千篇一律,相反因模塊化的便捷性和靈活性,通過標準化的工序局部改變即可打造不同風格的空間形態,根據年輕人的需求,面向不同收入水平、職業特點和租住需求的細分客群,打造女生主題房、健身主題房、直播主題房、SOHO主題房和寵物主題房等個性主題房,進一步滿足青年群體個性化居住需求,如圖9所示。

5 裝配式技術在租賃住房項目的應用展望

2020年7月3日,住建部、發改委及科技部等13部門聯合印發了《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》,提出大力發展裝配式建筑,推動建立以標準部品為基礎的專業化、規模化、信息化生產體系。隨著國家調整產業結構,落實環保節能理念,裝配式建筑已成為行業發展的重要方向。

現在部分租賃式住房探索采用集成模塊。集成模塊是指具有建筑使用功能的三維空間集成建筑單元。該建筑單元在工廠預制完成,是由主體結構、樓板、吊頂、設備管線、內裝部品組合而成的具有集成功能的三維空間體,可滿足各項建筑和吊裝運輸的性能要求。

集成模塊裝配式將全面實現建筑空間模塊化、生產工藝標準化、建筑施工裝配化。屆時主體結構、圍護墻體、機電、裝飾裝修等約90%的部品部件在工廠預制,現場安裝;現場基礎工程施工和工廠模塊制造同步開展(見圖10)。項目建設周期將在使用快裝體系的基礎上進一步壓縮,建設時間及人工成本大幅減少,租戶將以更優惠的價格更快地入住租賃住房,真正實現住有所居,讓更多有夢想的人可在夢想的城市安家,充分發揮集體土地租賃住房更有意義的社會價值。

圖9 個性主題房設計

圖10 集成模塊裝配

6 結語

集體土地租賃住房類型項目已在全國推行,正因其“不可銷售”的特性,使這類產品能更純粹地落實租住本身的需求。北京成壽寺集體土地租賃住房項目是北京市為貫徹落實黨的“十九大”提出的“房住不炒、租購并舉”的方針,自2017年開始供應土地建設的集體租賃住房中首個建成的,也是全國范圍內第一個開工并實現運營的此類項目,是一個很好的探索和嘗試。

中國建筑設計研究院有限公司聚和設計研究中心近年來陸續設計完成了北京市果園村、花鄉葆臺村、大興瀛海鎮、張儀村、郭莊子村、東管頭村、下坡店村、白各莊村等十多個集租房項目。在此期間,設計一直貫徹關注服務人群、城市性和居住性的原則。未來將以此類項目為契機,探索多元化租住模式,注重建筑設計與產品功能的高度融合,從多個角度充分發揮集體土地租賃住房的社會價值。

項目名稱:北京成壽寺集體土地租賃住房項目

業主:北京金城源投資管理公司,北京萬科

建設地點:北京市豐臺區

設計單位:中國建筑設計研究院有限公司

用地面積:1.125hm2

建筑面積:4.75萬m2

結構形式:混凝土框架-剪力墻結構

主要材料:保溫裝飾復合一體板,玻璃幕墻

建筑層數:24層

設計時間:2018年

建成時間:2020年

設計總負責:陳一峰,崔磊

方案設計:黃政民,陳欣

施工圖設計:尚佳,郭祺偉,田女,李飛,王嘉玥,周琦

結構專業:何相宇,張濤

設備專業:常立強,劉海,唐艷濱

總圖專業:朱庚鑫,董亦堃

室內設計:北京九和空間設計有限公司

圖紙版權:中國建筑設計研究院有限公司

攝影:劉晶