國內基于類型學的建筑相關研究進展*

文/廣西大學土木建筑工程學院 熊 偉 鄧繼瑩

1 研究方法與研究意義

1.1 研究方法

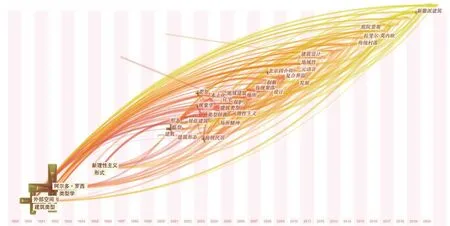

研究采用定量分析與定性分析相結合的方法。定量分析即使用CiteSpace進行關鍵詞可視化分析,得出的圖譜可反映研究趨勢與熱點。數據來源為CNKI中可檢索到的建筑學領域重要期刊、會議及學位論文。基于CiteSpace的關鍵詞分析成果有Timezone圖、Timeline圖與Cluster圖,圖中節點越大說明該關鍵詞出現次數越多。Timezone圖與Timeline圖包含時間軸、關鍵詞內容及對應節點,可用來解讀研究態勢,Cluster圖則將關鍵詞聚類劃分,分析研究熱點。定性分析對研究內容和觀點進行分析,對量化分析的結果進行補充。

1.2 研究意義

1)梳理研究成果,使讀者快速全面了解國內基于類型學的建筑相關研究內容及最新進展。

2)跟蹤研究熱點與趨勢,揭示研究欠缺方面,為研究選題提供依據。

3)總結前人的研究成果,分析研究方法的可取之處與缺點,為研究方法的選取與論文撰寫提供參考。

2 研究趨勢與熱點分析

2.1 研究趨勢分析

將CNKI中可檢索到的國內建筑學領域重要期刊、會議及學位論文數據導入CiteSpace,使用Timezone模式對關鍵詞頻次進行分析(見圖1)。將建筑類型學書籍的出版情況結合圖1進行分析,得到國內基于類型學的建筑相關研究的3個階段。

1)1989-2000年,該階段是建筑類型學理論研究的起步階段。20世紀60至80年代,意大利興起新理性主義運動,該運動對各國建筑類型學研究有著深遠影響,我國也同樣受到影響。1989年,國內第1篇建筑類型學文獻在《時代建筑》期刊發表,此后建筑類型學相關研究在國內興起,理論研究聚焦于3個方向:①理論的梳理與解讀;②建筑師作品及其思想分析;③建筑類型學的哲學基礎研究。該階段發表的高被引文獻的作者為魏春雨與朱锫。1990年,魏春雨發表的《建筑類型學研究》提出,不應把目光局限于風格,而應捋清類型與風格之間的關系,并強調建筑類型學應用的重點應為文化傳承而非表面風格的沿襲。朱锫在論文《類型學與阿爾多·羅西》中對阿爾多·羅西的類型思想進行思辨,指出其中的局限性與原因并提出應對策略。

2)2001—2005年,理論梳理基本完成。2001,2003,2005年,汪麗君發表了3篇具有代表性的高被引文獻:《以類型從事建構──類型學設計方法與建筑形態的構成》《廣義建筑類型學研究》《當代西方建筑類型學的架構解析》,探討類型學的設計方法,并梳理建筑類型學的理論體系。2005年11月,汪麗君的著作《建筑類型學》出版,該書系統地歸納建筑類型學理論與應用方法,標志著國內對建筑類型學的理論研究達到一定深度。

3)2006—2020年,學術界聚焦于建筑類型學理論的應用。20世紀90年代,隨著經濟全球化成為主流趨勢,我國建筑領域無論是設計理念、設計手法還是技術層面上都開始與國際接軌。與此同時,我國鄉土建筑研究理論和方法滯后的狀況也普遍受到國內學術界的關注,學者們開始聚焦于傳統建筑的傳承和發展、傳統聚落與城市發展、傳統聚落與社會文化的關系。因此,當國內對建筑類型學理論的梳理基本完成以后,類型學便廣泛應用于建筑領域,其中具有代表性的文獻有:姜梅的《民居研究方法:從結構主義、類型學到現象學》、朱磊的《中國古代早期木結構建筑信息模型(BIM)建構的實踐分析》、宋江濤的《珠三角地區當代博物館設計的地域性研究》。2006年至今,出現頻率較高的關鍵詞為“北京四合院”“新徽派建筑”(見圖2),時間最近的研究聚類為“#3住宅”“#7設計策略”,說明建筑類型學研究重點正從理論研究向多方向的理論應用拓展。

2.2 研究熱點分析

2006—2020年的關鍵詞聚類分析如圖3所示,當下的研究熱點有原型與類型、傳統民居、住宅、新徽派建筑,其中與原型之間連線較粗的節點有元語言、形態設計,這意味著原型相關研究常與元設計及形態設計有關。近年來,傳統村落的保護與發展上升為國家發展戰略,傳統民居也成為研究熱點之一[1]。除典型的民居本體分析之外,針對全域旅游現狀下的民居轉型與新建建筑對傳統民居的傳承都在研究范圍內。住宅方面的主要研究為針對當代住宅的成因、類型特征、轉型趨勢與形態設計中的類型進行深入剖析。20世紀80年代起,新徽派建筑的理論與創作實踐已受到廣泛關注,目前已形成成熟的設計方法[2]。近5年來,有學者嘗試使用新思路設計新徽派建筑,特別是計算機輔助設計。如合肥工業大學黃雪峰、張鑫、王雨佳于2019年發表的學位論文《新徽派建筑內部空間研究》《新徽派建筑形體研究》《新徽派建筑外部空間研究》,分別從內部空間、外部空間、建筑形體3個角度介紹了SketchUp軟件輔助新徽派建筑設計的全過程。

圖1 1989—2020年關鍵詞Timezone圖

圖2 1989—2020年關鍵詞Timeline圖

3 研究內容分析

3.1 建筑類型學的理論體系

在建筑類型學中,原型是與類型息息相關的名詞,原型的來源與運用方式能反映具體的類型思想,因此從原型及應用方式的角度展示類型學的理論體系。

目前國內建筑類型學相關文獻對原型梳理如下:①集體無意識;②結構主義中的“深層結構”;③能表達類型特征的范型;④原始茅舍,即歷史因素推導出建筑因素;⑤BIG團隊從建筑進化的角度認為,最原始的空間類型即原型;⑥朱文一提出,原型是物質形態上最小的構成單元;⑦張毓峰認為,原型是保持空間屬性不可分割的最小單位;⑧魏春雨將原型定義為特定的、原始的空間類型。

原型的應用可歸納為6類:①范型的提取;②深層結構的理解與應用,對人類的永恒追求(即深層結構)理解不同,應用結果也不一樣;③以自然為原型創造仿生建筑;④原型比較研究,朱文一在《空間·符號·城市》中提出,把研究對象簡化到極致,結合文化意義進行比較研究,可更好地解讀研究對象;⑤利用原型建立建筑空間形式語言系統,張毓峰教授關于建筑空間原型研究的成果主要體現在《建筑空間形式系統的基本構想》《建筑學的科學——空間及其形式語言》2篇文獻中,并提出建立建筑空間形式系統有助于人們對一些建筑空間現象作出客觀理性的解釋和評價;⑥先驗再運用,魏春雨工作室根據自己的理解推敲特定的空間原型,如復合界面原型、空中邊庭原型等[3],通過利用該原型建構自己特定的空間理解和空間形式[4]。

圖3 2006—2000年關鍵詞Cluster圖

3.2 建筑類型學相關研究的框架體系

3.2.1 建筑與聚落的類型研究

建筑與聚落的類型研究可從歷時性與共時性2個角度分為演變過程研究、原型及其變體研究,此2種研究各有成型的模式:①演變研究的模式可總結為“分析演變過程各階段類型→對比類型,總結演變原因→得出發展趨勢/設計策略/建議”,區域內建筑、公共建筑均為演變研究的對象,當前研究重點仍聚焦于傳統民居與聚落;②原型與變體研究的模式可歸納為“調研材料分析→原型總結→變體”,研究對象為宏觀層面的歷史環境與聚落、中觀層面的建筑形態與室內外空間、微觀層面的復合界面與構造。

3.2.2 建筑與聚落的設計策略研究

1)類設計 類設計是最普遍的設計模式,可拆分為元設計與對象設計。王凱在《中國傳統建筑空間元語言推導研究》中系統地梳理了元設計與對象設計的6種模式。元設計可總結為從地域中尋找原型、從歷史中尋找原型、前兩者轉化出衍生元語言3種模式。對象設計分為將“元”轉化成為具體的設計、用不同“元”共同組合轉化成為具體的設計、項目特有衍生元語言與其他元語言結合推導出建筑方案[5]。前兩者的“元”來源于共有的歷史與地域特征,而后者的“衍生元語言”則為具體的項目特有。

2)量化研究 量化研究是2017年興起的傳統民居與聚落的類型學研究方式,細分為二維量化與三維量化。具有代表性的論文有蘇航的學位論文《貴州傳統聚落建筑外部空間量化分析》與張延安的學位論文《建筑類型學下閩南古厝民居二維空間量化研究》。研究思路為基于大量資料總結平面的比例數值、空間圍合度、空間復雜度、平面或空間各元素之間的拓撲關系等,使用總結出的具體數據與圖式,以還原破損建筑、指導符合現代需求的建設。

3)軟件生成設計 具體做法為將建筑涉及的各類知識輸入程序算法中,并由建筑師制定相應規則,經計算機進行信息數據處理后輸出結果。該信息數據將以全新的方式呈現,為設計師們清晰地梳理出復雜系統的變化規律。目前,國內基于類型學的軟件生成設計研究剛剛興起,文獻較少。

3.2.3 其他研究

1)建筑節能研究。

2)建筑信息化研究 類型學中類、型、式的分類方式與Revit中的類別、族、類型三者的概念及層級關系高度契合,學者們構建分類方法和BIM軟件族規劃之間的聯系以完成構庫的建立[6]。此類研究于2014年開始出現,成果較少,目前僅有張天宇的《基于BIM技術湖南傳統村落門窗庫建立方法與應用研究》、劉慧媛的《基于CGB技術的河西建筑信息化研究》兩篇文獻。

3)傳統建造技術研究 研究對象為建筑的營造技術或建筑局部的營造技術。目前的研究成果很少,僅有川渝地區建筑的建造技術研究文獻與歇山建筑遺存轉角造技術類型學研究文獻。曾宇的學位論文《川渝地區民居營造技術研究》從平面、空間、墻體、屋面、木構體系等展開,對川渝地區民居營造技術進行解讀。葉皓然的《晉、冀、豫唐至宋金歇山建筑遺存轉角造技術類型學研究》從年代的角度對轉角造進行比較分析,建立時代標尺。

4 結語

研究采用CiteSpace軟件對國內基于類型學的建筑相關研究進行量化分析,將研究總結為3個階段:理論研究起步、理論梳理基本完成、理論應用。建筑類型學理論的多樣化應用將是未來研究的主體趨勢,原型理論、新徽派建筑、傳統民居與現代住宅均為當前研究熱點。通過分析建筑類型學的理論體系與研究框架,對前人的研究成果進行總結,得出以下結論。

1)缺乏理論創新 建筑類型學創立于國外且發展基本成熟,國內理論研究多為基于現有理論解讀與整理。類型學具有主觀性,不同研究者分析出的類型思想也不同。基于國內現狀與自身理解更新建筑類型學理論,可更好地促進國內建筑的發展。

2)建筑與聚落類型的研究模式局限 演變研究、原型與變體研究已形成固定范式,學術界現狀是學者們依據范式對不同區域、不同類型的建筑、聚落進行分析,研究方法與大致結論多具有同質性,缺乏研究模式的創新。

3)建筑信息化研究欠缺 建成可視化、可共享的數字遺產庫是未來趨勢,而類型學的分類分析方法有助于BIM技術應用中族的規劃部分的完善。因結合類型學的建筑信息化研究2014年才開始出現,研究地區局限,研究成果較少,故面對全國傳統建筑的類型學基礎上的建筑信息化研究亟需加強。

4)不同區域建筑與建筑局部的營造技術研究欠缺 目前,類型學基礎上的營造技術研究集中在川渝地區,而建筑部位的專項研究僅有轉角造,不同區域的傳統建筑、部位的構造、類型構件差異明顯,有待補充研究。

5)較多研究對建筑類型學的理解較淺 許多文獻中均提及使用類型學方法進行研究,仔細閱讀后發現文獻涉及類型學的部分是對研究對象進行簡單分類。類型學是很好的認知工具,深入解讀類型學并進行使用,而非簡單分類,將對研究大有裨益。

綜上所述,應基于我國現狀深入解讀類型學理論,加強薄弱方面的研究,開拓新的建筑類型學應用領域,創新研究模式,確保國內基于類型學的建筑相關研究可持續發展。