高職院校英語教師評價素養研究

王夢凡

(西安外國語大學英文學院 陜西 西安 720128)

自20世紀以來,高職教育的國際化發展邁入了新征程,英語教師作為培養國際化人才的中樞成了促進教育國際化的重要把手。教師評價素養,泛指教師評估學生學業時應掌握的評價知識和技能,其質量決定教育的成敗[1]。為全面落實《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》以學生發展為本的教育理念,高職院校英語教師的評價素養成了提高教師專業水平和教學質量的有力手段。然而前人對高等職業教育質量多有宏觀分析,鮮有討論教師評價能力,實證研究更是少之又少。基于此,本研究采取混合研究法探討高職院校英語教師評價素養及實踐,期許推動高職院校英語教師專業發展和以評促學。

一、文獻回顧

已有的教師評價素養研究主要圍繞:教師評價能力的調查、教師評估實踐和教師評價素養情境性認知展開。教師評價素養調查有代表性的兩項研究,其一是Plake和Impara[2]根據“教師的學生教育評價能力標準”[3](以下簡稱《標準》)規定的七大能力,編制了教師評價素質問卷(TALQ),并對中小學教師進行了調查。結果顯示,35道題,平均答對23道,表明教師評價素養較低,評價能力內部結構不平衡,表現最差的是反饋評價分數。基于此,Mertler[4]49設計了“課堂評價素養目錄”(CALI),增加了課堂評價的內容,并發現職前和在職教師的評價素養不盡如人意。受社會文化理論影響,學者發現教師的評估觀不是靜態的,而是在個人、社會、和國家三個層面不斷建構的產物。不同社會背景下,教師的情境性認知,如評估改革中教師如何協調評估身份的認同、如何反思自身的評價行為也受到關注。但此類型多為個案研究,研究結果推廣性受限。另有學者關注教師的評估實踐發現,課堂評價學生學業表現時,許多教師未事先設計好操作步驟和評分等級,也未當場記錄學生的表現,在解讀標準化測試分數和評分方面存在技能缺失[5],有些教師打分會考慮學生的非成績因素,而有些教師則不然。作為國內首個實證研究,鄭東輝[6]對某省中小學教師的評價素養進行了問卷調查,發現該省教師評價素養較低。然而,少有研究關注高等院校的英語教師。研究方法單一,量化為主,缺少質性研究。因此,為彌補研究缺口,本文從量化和質性兩個角度探討高職院校英語教師的評價素養及其實踐,回答三個問題:高職院校英語教師的評價素養如何?教齡和相關課程對其評價素養是否有影響?目前高職院校英語教師的評估實踐如何?

二、研究設計

(一)被試

參加某專題培訓前,34名高職英語教師接受了問卷調查,后續對其中4名教師進行了訪談,P1—P4代表訪談者。

(二)研究工具

本研究使用“教師評價素養問卷調查”測量工具,第一部分32道單選題改編自TALQ。為響應建構主義學習觀,新增一項能力要求教師幫助學生成為合格的自我評估者,共計8項能力。對每項能力的考察有4道單選題,共32道。第二部分為被試的背景信息,包括學歷、教齡、職稱等8道題,共40題。問卷的預測邀請了10名目標被試進行,2名測試學教授進行了內容效度檢驗并形成了問卷最終稿。與4名教師的半結構化訪談提綱有12個問題,涉及評價與教學的關系、評價目的、評價方法的使用及評判標準。

(三)數據收集與分析

使用問卷星收回問卷,有效回收率100%。答對1題1分,答錯0分,共32分。SPSS 25對數據進行描述性統計分析和比較。電話進行訪談,訪談前取得錄音允許。與每位教師訪談約40分鐘,轉寫為文字約3.4萬字。采取內容分析法對訪談數據進行自下而上二級編碼,直到浮現主題。

三、研究結果

(一)評價素養現狀

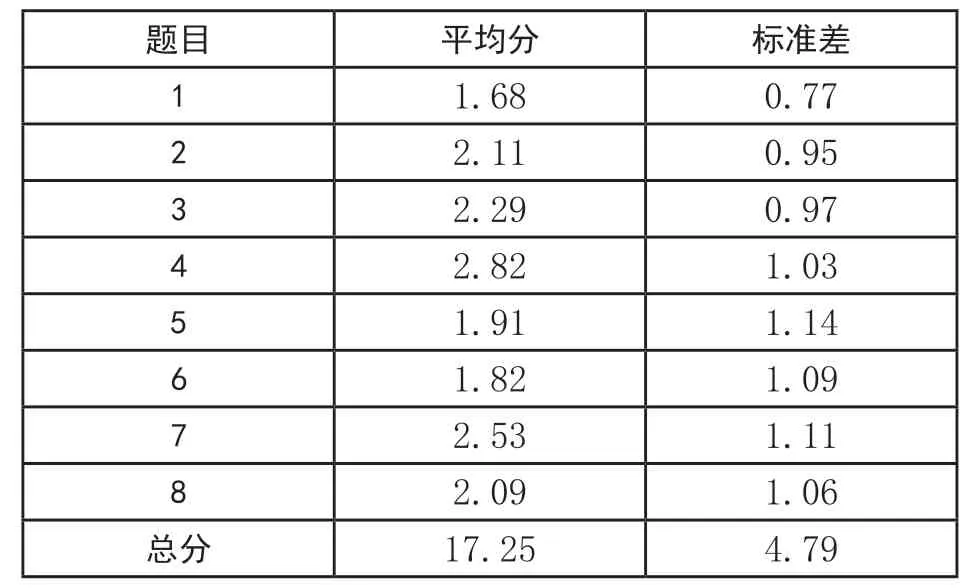

總體來看(表1),高職英語教師回答正確平均分17.25,標準方差4.79,僅答對約50%題目,反映出整體評價素養較低。就8項能力而言,表現最好是標準四,即教師能熟練地使用評價結果做相關決策,平均分為2.82,最大值為4。表現最差是標準一,平均分為1.68,即教師不能熟練地選擇合適的評價方法。就32道題而言,85%以上教師答對了3道題,來自標準一、二、四。有3道,少于25%教師答對,來自標準一、二、六。

表1 評價素養能力調查情況

(二)影響因素

1.教齡

表2 教齡對評價素養的影響

教齡不會對教師的評價素養產生影響,但會對第一項能力產生顯著影響。通過對1—5年教齡、6—10年教齡和10年以上教齡教師的評價素養表現進行單因素組間方差分析發現,整體而言,教齡在評價素養上無顯著性差異:F(2,31)=0.656,p>0.05。但就8項能力而言,教齡在標準一呈現顯著性差異:F(2,31)=3.746,p<0.05。擁有6—10年教齡的教師在選擇合適的評價方法方面顯著高于擁有10年以上教齡的教師,MD=0.25,其余方面,未發現顯著性差異(表2)。

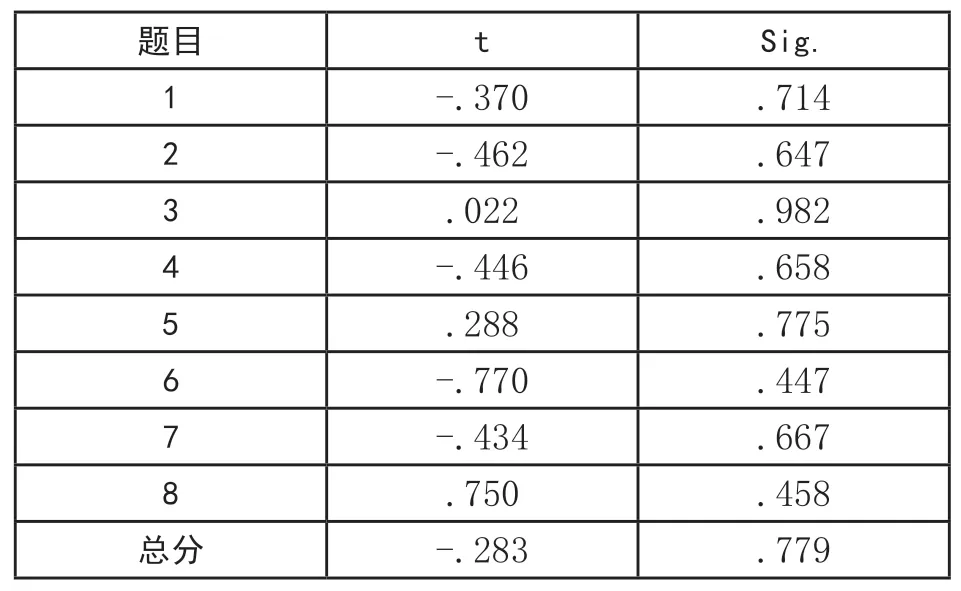

2.相關課程

使用獨立樣本t檢驗考察語言測試或與評估相關的課程對教師評價素養的影響。據結果顯示(表3),相關課程對教師整體評價素養能力不存在影響(t=-0.283,df=32,p>0.05)。就8項能力而言,有無課程經歷,對每一標準表現,也不存在顯著性差異。

表3 相關課程對評價素養能力的影響

(三)評估實踐

高職英語教師評價實踐體現在以下方面:

1.就評價主體而言

教師是評價學生學業的主體,學生普遍被動地接受教師的評判,但個別教師也會采取教師評價、同伴互評和學生自評結合的多向評價,多視角、多方面考量學生的學業表現,如P1教師的陳述。“如果班級班風和學風好的話,我會讓學生根據本學期學習態度、學習效果對自己進行評價;如果分數符合平時表現,我會認可,若偏離大,我會適當調整。另外,我會讓學生在課堂小組討論,并將討論過程編成對話,期末時讓小組成員進行互評。”

2.就評價方式而言

教師并未依據學業目標設計評價方案,普遍采用終結性評估和平時表現相結合的方式決定學生期末成績。多數教師稱會采取課堂提問、紙筆測試、家庭作業、學生課堂參與度的課堂評估方法,但談及成效時,教師苦不堪言。“我會采取課堂提問對學生進行評估,但效果不是很好,差不多是自問自答,后來便減少使用,因為提問了學生也回答不上來,耽誤時間。”(P2)很多教師稱實施課堂評價目的是活躍課堂氣氛,增加趣味性。當談及檔案袋評價等新型質性評價方法時,教師坦言平常不會使用,所以出現傳統評價方法與非傳統評價方法的失衡。“從利于學生發展的角度來說,我趨向于質性的評價方式,因為更人性化。但在實操中,由于花費工夫和心思較多,很少有人這么做,就連像我這樣堅持給學生批改作業的教師就很少。”(P4)

3.就評價內容而言

教師更關注學生實操能力,評價內容涉及學習態度、課堂表現、作業完成度和出勤。受標準化考試影響,評估工具多來自英語AB級考試、課后練習題、書本知識權威渠道,未有自主開發的評價工具。期末試卷出題,教師首先考慮是考—教不能分離,降低試卷難度。“對我來說,編制期末試題第一原則是讓大部分學生通過,因為一開始嚴格按照標準化測試,結果一多半學生未過,造成了尷尬的局面,該學院認為我們把他們的學生給卡住了,后來便規定補考人數不能超過10%。所以,我需要確保50個人的班級不及格不能超過5個。拿期末試題舉例,閱讀理解一開始考3篇,現在2篇,翻譯題來自課后練習題。”(P1)

4.就評價過程而言

教師采取測試為主的靜態評價,未掌握學生學習變化的動態數據,更難于提供個性化的監控和診斷。教師們未使用統一的評判標準衡量學生的表現,評判具有主觀性,偶爾采用評語與等級的方式反饋。“如果我嚴格按照AB級考試的寫作評分標準,會有大量學生不及格,因此,校內期末考試中,我們是能多給1分就多給1分,能不扣盡量不扣。”(P2)

5.就評價結果而言

教師能充分利用評價結果調整教學計劃和公開統一進行反饋,但由于班級人數較多,一對一反饋不現實,普遍做法是就典型問題在班級進行示范。“表現較差的學生我會把差在哪里在課堂上給大家說出來,表現較好的學生會被當作模范表揚,使學生朝該方向努力,表現中間的學生我基本上不會進行反饋。”(P4)

四、討論

高職英語教師平均回答正確約17道題,評價素養能力較低。這與前人發現相似[4]50。就八個維度而言,高職英語教師熟練使用評價結果,這與教師重視標準化測試的結果有關。最差的是選擇合適的評價方法,這與訪談結果形成了三角驗證,顯示出被試評價方法單一,傳統的評價方法占主導,較少使用新型的評價方法。反映出被試仍秉持測量學為基礎的傳統評價素養觀,未轉向建構主義為基石的形成性評價素養觀。雖有研究發現教齡影響教師評價素養[4]63,但與本研究發現不一致,可能原因是教齡低的人數較少。相關課程對教師評價素養也不存在影響,這與Xu[7]研究結果一致。教師評價實踐存在評價方法和評價主體單一、評價效果不佳、評價內容多為課本知識,未做到職業與教學的結合的問題。雖然教師采取平時表現和終結性評估結合的方式,但多為靜態的測試型評估,未獲取動態數據支撐。評分方面,主觀性較大,原因是教師評價實踐多是靠自己摸索或受以前教師評價實踐的影響,同時英語作為副科得不到學院重視,加上評價培訓渠道的缺失,使得評價實踐堪憂。

五、結語

教師評價素養影響學生成長和教學質量。此外,教師評價素養還是提高教師專業水平的必經之路。本研究通過混合研究法調查高職院校英語教師評價素養能力及評價實踐。研究發現,教師評價素養較低且評估實踐存在評價主體、評價方法單一、評價效果不佳、評價過程靜態化的問題。為此,高職院校應重視教師評估素養的發展并提供充分的支持。在組織培訓前,應首先進行教師評價素養的需求調查分析,同時考慮學生水平、辦學特色等在內的學校環境因素。基于調查結果和考慮因素,開展適合本校和教師的校本培訓。培訓應以實踐為導向,將培訓與教師的工作結合起來,采取諸如組建評價學習小組、工作坊、研修班、在線學習的形式,使教師在評估試題、命題實踐及小組評價、自評過程中提高評價素養。由于本研究被試較少,在一定程度上會影響研究結果的代表性,但混合法在某種程度上彌補了不足,這也成為未來研究的方向。