獐牙勾形器功能分析

孫浩然

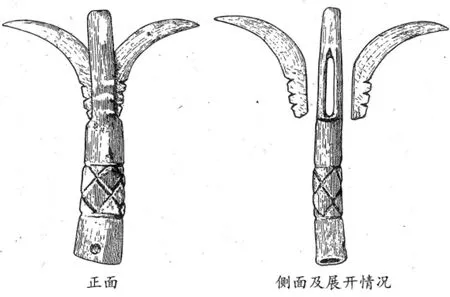

獐牙勾形器是大汶口文化早中期的一種特殊器物,共發現百余件,主要見于江蘇省邳州劉林遺址和大墩子遺址的墓葬中,在大汶口遺址、花廳遺址也有少量發現(附表)。獐牙勾形器由骨、角質的柱狀柄和兩枚雄性獐的犬齒(獠牙)組成。 柱狀柄一般由鹿角制成,長10~17 厘米,其上部兩側各有一個長條形的穿孔,孔內鑲入一枚獐牙,柱體下端常鉆有一孔,應是為了穿繩攜帶于身上。獐牙大都長6~7 厘米,寬不足1 厘米,牙根內側刻有2~7 個凹槽,應是為了用繩把它固定在柱狀柄上。 (圖1)

關于獐牙勾形器的功能,學界已經進行了不少研究,但并沒有取得統一的認識。主要有以下5種觀點:

1.工具說。 劉林遺址的發掘者認為獐牙勾形器是一種收割工具[1]。

2.社會地位說。 吳汝祚先生認為獐牙勾形器是一種表示社會地位的信物,有社會威望的人員或家族才能持有[2]。

3.崇拜說。 該觀點認為獐牙勾形器是因對獐這種動物的崇拜而產生的, 并衍生出護符或瑞符的功用[3-4]。

4.武器及身份象征說。 欒豐實先生認為獐牙勾形器是一種便于攜帶的防身武器,象征著戰士或獵人的身份[5]。

5.置放獐牙用具說。 王暉先生認為獐牙勾形器是專門用來放置獐牙的器具[6]。

本文擬在前人研究的基礎上,以出土獐牙勾形器較多的邳州劉林遺址和大墩子遺址為中心,對隨葬這種器物的墓葬的比例、分布狀況、隨葬品、性別比例、年齡狀況等特點進行總結,從當時的社會背景入手,來理解其功能與意義,以期進一步認識先民的思想意識與精神文化。

圖1 獐牙勾形器(劉林遺址M25:4)

一、隨葬獐牙勾形器墓葬的特征

(一)隨葬獐牙勾形器墓葬的數量與比例

考古人員先后對劉林遺址進行過兩次發掘[1][7],發現大汶口文化墓葬197 座, 其中22 座墓葬隨葬有28 件獐牙勾形器,占總數的11.17%。 考古人員先后對大墩子遺址進行過3 次發掘,共發掘墓葬555 座,前兩次發掘的342 座大汶口文化墓葬的資料已經公布[8-9],46 座墓葬中發現有獐牙勾形器,占總數的13.45%。花廳遺址北區發現62座大汶口文化墓葬[10],3 座墓葬中發現有獐牙勾形器,僅占總數的4.84%。 大汶口遺址于1959 年、1974 年和1978 年進行的發掘工作共發現179 座大汶口文化墓葬[11-12],僅有2 座隨葬有獐牙勾形器。 可見,隨葬獐牙勾形器的個體在整個墓地中所占比例是非常小的,與之相關的行為應該不是普遍的現象,而只是少數人的行為。

(二)分布特點

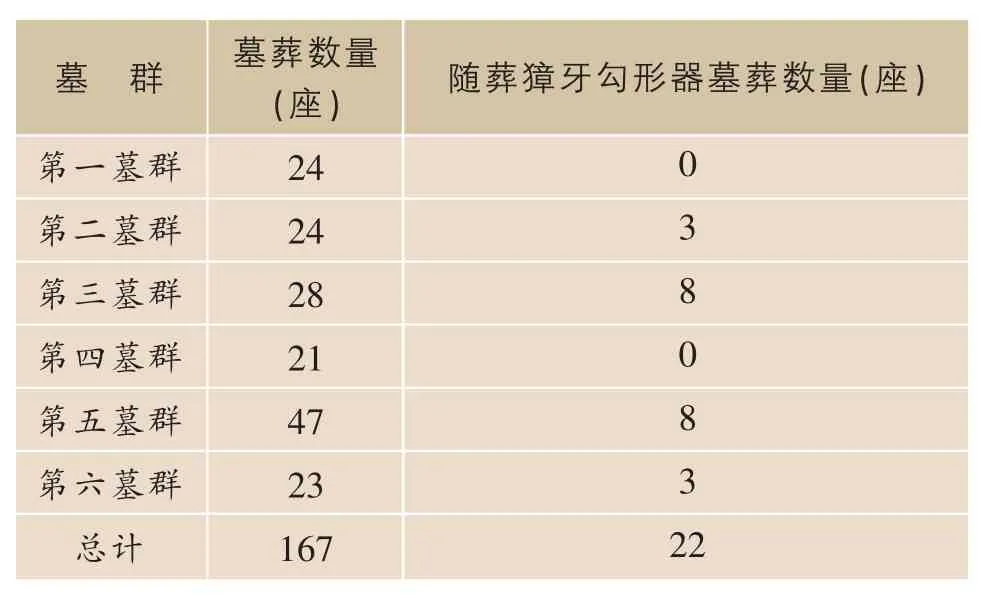

根據分布情況,可發現隨葬獐牙勾形器的墓葬分布較為集中。 劉林遺址的墓葬可分為六個墓群,隨葬獐牙勾形器的墓葬主要位于第三墓群和第五墓群,各有8 座墓葬。 (表1)大墩子遺址的墓葬分布密集,墓葬疊壓、打破關系復雜,最多的層層疊壓八個墓層, 造成細致的分群現象難以確定,但根據隨葬獐牙勾形器墓葬的位置,可發現半數以上的隨葬獐牙勾形器墓葬位于墓地的北部。

大量的民族學資料和研究證明,墓地中墓葬集中排列現象與親屬集團有較大的相關性[13],公共墓地中墓葬的分布在一定程度上反映了社會組織形式,它們顯示了被分配到這些結構中的人們在血緣或婚姻上的聯系性,并同一定規模的社會組織相對應。 欒豐實先生經過詳細分析,認為劉林遺址的墓群代表的社會組織應是家族[14];王震中先生則認為劉林遺址一個墓群代表一個近親家族聯合體[15]。 由此來看,獐牙勾形器的分布相對集中,它可能在某些血緣或姻親群體內使用和傳承,并被賦予特殊含義。

(三)隨葬品情況

劉林遺址189 座單人墓葬共有隨葬品906 件,平均每座墓葬約4.8 件,隨葬獐牙勾形器的單人墓葬22 座,有隨葬品186 件,平均每座墓葬約8.5 件。大墩子遺址328 座單人墓葬共有隨葬品2498 件,平均每座墓葬約7.62 件,隨葬獐牙勾形器的單人墓葬43 座,有隨葬品625 件,平均每座墓葬約14.53件。 整體而言,隨葬獐牙勾形器的墓主擁有更多的隨葬品,他們有能力獲得較多的財富。

(四)性比情況

性比是指一個社會或群體中男性個體數相對于女性個體數的比值[16]。 統計兩個遺址能明確鑒定性比的個體, 發現劉林遺址有男性個體76 例,女性個體59 例,性比1.29;隨葬獐牙勾形器的男性個體16 例,女性個體5 例,性別不明1 例,性比3.2。大墩子遺址有男性個體176 例,女性個體131例,性比1.34;隨葬獐牙勾形器的男性個體35 例,女性個體9 例,性比3.9。 劉林遺址和大墩子遺址的性比情況顯示隨葬獐牙勾形器墓葬的性比遠高于墓地性比, 表明獐牙勾形器與墓主的性別具有關聯性,明顯傾向于隨葬在男性墓葬中,它可能經常被男性墓主在生前攜帶、使用。

(五)年齡分布情況

本文以0~14 歲為兒童、少年階段,15~35 歲為青年,36~50 歲為中年,50 歲以上為老年。 劉林遺址能鑒定年齡的個體有21 例,其中18 例為青壯年(15~50 歲),大墩子遺址能鑒定大致年齡的個體有42 例,其中36 例為中青年,說明獐牙勾形器與中青年墓主有密切關系。

表1 江蘇劉林遺址大汶口文化墓葬分群情況

(六)小結

通過對隨葬獐牙勾形器墓葬的數量與比例、分布特點、隨葬品情況、性比、年齡分布狀況的梳理研究,可以界定,獐牙勾形器主要被中青年男性攜帶,這些攜帶者來自一定的群體內,他們之間可能有密切的關系,且經濟狀況要好于一般的聚落成員。 為做進一步的分析,我們應該審視獐牙勾形器存在時的社會背景。

二、社會背景

(一)社會分化情況

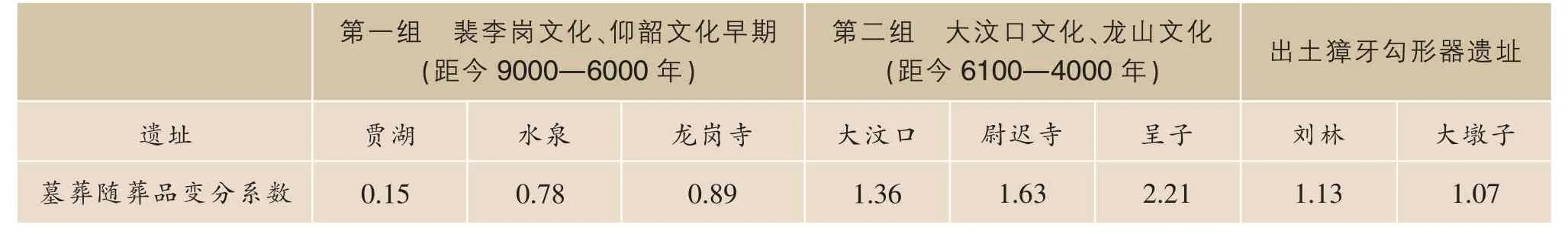

劉莉使用變分系數衡量墓葬規模和隨葬品數量各自的差異,以觀察社會分化情況。 表2 為劉莉統計的新石器時代部分墓地的變分系數。第一組墓葬的隨葬品變分系數較小,個體間隨葬品數量差距不大,對應的應是相對平等的社會;第二組墓葬的隨葬品變分系數較大,且出現了奢侈品和標示身份的物品, 說明個體之間的經濟差異已經非常明顯[17],對應的是明顯等級分化的社會。 劉林遺址、大墩子遺址墓葬的變分系數介于這二者之間,有相當數量的墓葬沒有隨葬品,而少數墓葬則使用了超出個人需要范圍的較多隨葬品, 個體之間的差異出現,且這種貧富差異主要是通過日常生活用具和生產工具的數量來彰顯的。 即使是隨葬品超過50 件的墓葬也未發現玉器、白陶器、鼉鼓等大汶口文化中強調權力和地位的高等級、奢侈品型器物。與大汶口、花廳等高度分化的聚落相比,這兩處遺址雖然出現了具有社會分層性質的縱向分化特征,但明確的社會階級尚未形成,整個社會處于由相對平等社會向分層社會過渡的階段。余杰系統地分析了劉林遺址墓地狀況、社會分化情況后,也認為劉林遺址存在一定程度的社會分化,但這種分化可能不是長期存在或經常可見的,相對富裕的人群或家庭,不能長時間地維持這種富裕狀態[18]。

(二)生業經濟狀況

李志鵬先生通過系統梳理新石器時代晚期至末期黃淮下游地區的動植物考古材料,認為海岱地區在北辛文化至大汶口文化早期 (公元前5500—公元前3500 年) 的生業經濟正在從以漁獵采集經濟為主、農業經濟為輔的模式向以農業經濟為主、漁獵采集經濟為輔的模式過渡。 到了大汶口文化中晚期,先民獲取食物的方式基本上確立了以栽培農作物和飼養家畜為主、以漁獵采集經濟為輔的生業模式[19]。 遺址中出土的遺物佐證了這種觀點。

從劉林遺址、 大墩子遺址發現的動物骨骼的情況來看,家畜飼養業已經相當發達,如劉林遺址一條灰溝底部有20 個豬牙床堆放在一起,文化層內共出土豬牙床171 件、狗牙床12 件,墓葬中還有整狗隨葬的現象[7],石鏟、石鐮、石刀等農業工具也普遍出現。 但與漁獵相關的石球、彈丸、網墜、鏃、魚鏢、匕首、槍頭等工具也大量存在,鹿、獐、魚、龜、蚌等野生動物的骨骼也較為常見。 總的來說,這兩個遺址的農業生產有了很大的發展, 但漁獵采集經濟仍占有相當重要的地位, 這一時期正是農業經濟快速發展的階段,相應地,漁獵采集經濟比重應不斷下降。

表2 新石器時代部分遺址墓葬隨葬品變分系數情況

三、獐牙勾形器的功能

有學者通過力學分析認為, 獐牙勾形器的大小、質量和角度均不適合抓握和發力,實用性較差,用作工具和武器的可能較小[3]。 獐牙勾形器的骨柄大都刻畫有三角形、方格、直線、斜線等紋飾,在制作上花費了較多的精力, 有的還刻有特殊符號,被認為與易學和八卦符號相關[20],其象征意義顯然大于實用功能。民族學資料顯示,具有象征性、儀式性的特殊器物的展示價值似乎常常與它們的實際用途成反比,它們更可能是造型古怪而沒有實際用途的器物[21],獐牙勾形器顯然就是這類器物。

獐牙勾形器存在于大汶口文化早中期, 生業經濟中農業經濟的比重迅速增大, 并可能已經成為主要的經濟門類, 但隨葬獐牙勾形器的墓主卻與漁獵活動有較強的關聯性。 大墩子遺址有61 座墓葬隨葬有石球、彈丸、鏃、魚鏢、匕首、槍頭等與漁獵活動相關的器物,占墓葬總數的18.15%。隨葬獐牙勾形器的墓葬中有21 座有與漁獵活動相關的器物,占隨葬獐牙勾形器墓葬的46.67%,即近半數隨葬獐牙勾形器的墓葬同時也隨葬有漁獵工具。 因此,可以認為隨葬獐牙勾形器的墓主很多都參與了漁獵活動, 甚至可能是聚落中漁獵活動的主要負責者。 而獐牙勾形器由獐牙與鹿骨或鹿角制成的扁圓、橢圓的柱柄組成,遺址中發現的大量獐牙、鹿角、鹿骨表明獐與鹿是當時重要的野生動物資源,它們必須通過狩獵獲得,因此用這兩種動物身上的部位做成的器物具有強烈的象征意義, 能直觀地展示獲取獵物的能力和獵人的身份。 而有意通過獐牙勾形器展示獵人身份是由其所處的經濟現實和社會關系決定的。

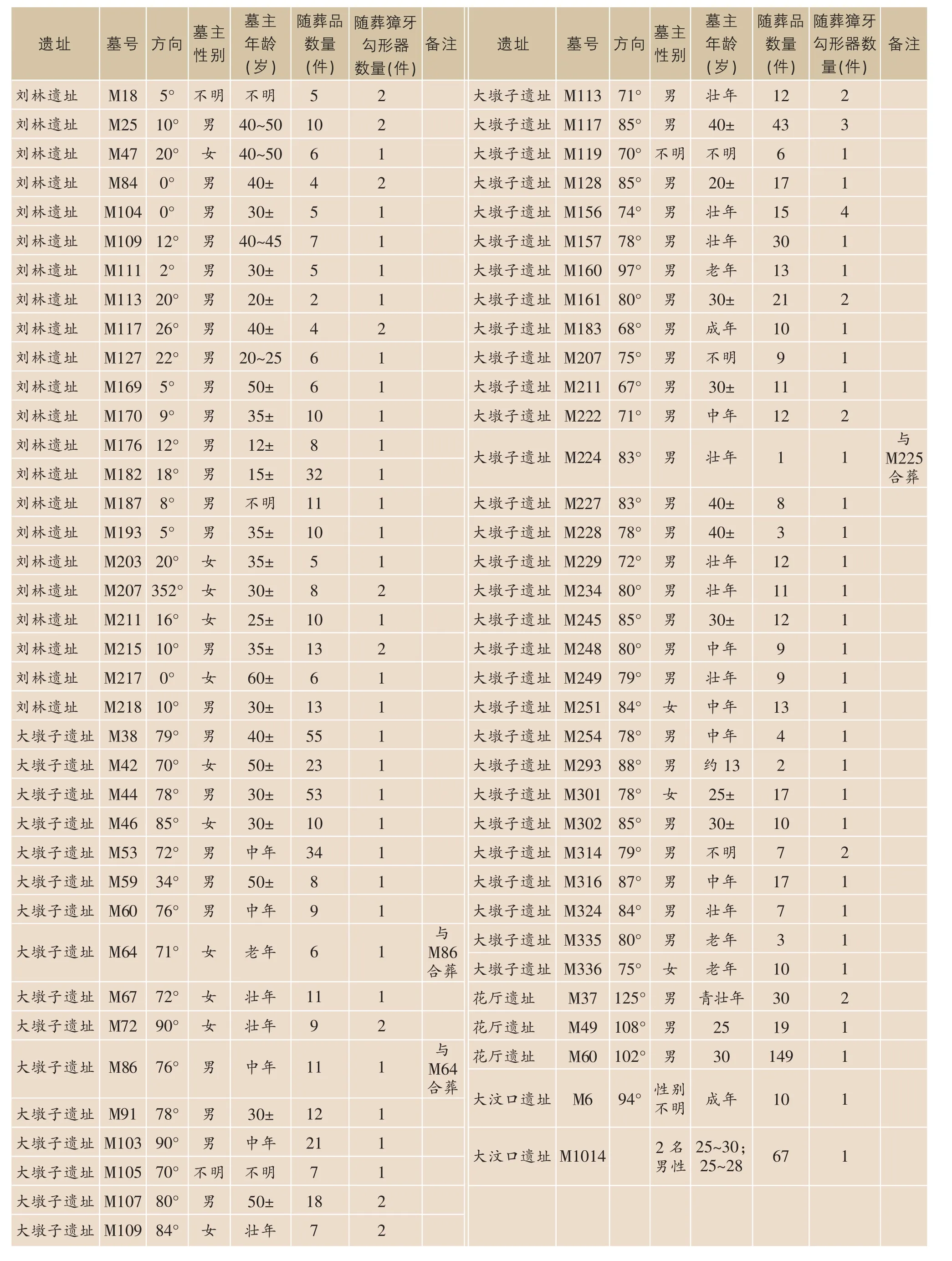

附表 出土獐牙勾形器墓葬情況簡表

由于農業經濟剛剛確立主要地位, 發展水平相對較低,某些季節農業生產可能無法滿足食物需求,即“青黃不接”的現象,狩獵應該是季節性的職業活動,以部分青壯年為主體的漁獵人群有能力獲得更多的資源,其隨葬品數量多于平均水平佐證了這一點。 在社會分化加劇, 不斷向分層社會發展時,聚落內擅長漁獵的人群具備獲取更多資源的能力,更有優勢獲得尊重乃至權位。因此他們通過佩戴、展示獐牙勾形器來強調其身份信息,并激發整個聚落關于狩獵活動的想象和相關的集體記憶,以此強調狩獵活動的重要性。

實際上, 大汶口文化中遠不止這一種身份象征符號,如墓葬中常見的特殊器物——骨牙雕筒、龜甲器、鉞等,皆與身份象征相關。龜甲器、骨牙雕筒分別代表巫師和巫師的身份[5],石鉞則通常代表戰士的身份。 這些器物在聚落中象征著不同的身份,說明當時存在多個群體的身份,先民可能在不同的場景和社會事件中用這些特殊器物顯示不同的身份, 獲得相應的權利并承擔義務。 當其死亡后,將生前的社會身份和社會關系進行匯總,將相關的象征器物作為隨葬品放置在墓葬中。

四、結語

大汶口文化的獐牙勾形器主要見于蘇北地區,是一種奇特的復合工具。通過分析,筆者認為,它主要被青壯年男性所擁有, 是在經濟結構發生變化、社會形態逐漸復雜化的背景下,聚落中季節性負責漁獵的人群創造出來的強調身份與能力的器物,目的在于獲得尊重和權位。它和骨牙雕筒、龜甲器、鉞等特殊器物的功能相似, 代表著不同的社會身份,是當時社會中復雜社會分工的體現。