增加值視角下中國省域凈碳轉移權責分配

王育寶 何宇鵬

摘要 碳排放核算及碳排放權地區分配,是提升應對氣候變化基礎能力和建設生態文明社會的關鍵。利用中國多區域投入產出數據和MRIO模型,從價值鏈渠道層面揭示了省域凈碳轉移方向及根源;基于國家價值鏈理論,對國內省域產品流出增加值進行分解,以省內增加值占比為分擔因子,提出了中國省域凈碳轉移責任分擔標準。研究發現:①2015年中國各省份生產側和消費側碳排放存在顯著差異,中間產品和最終需求調出、調入隱含碳是省域碳轉移的主要原因。②中國通過對外貿易存在凈碳轉移,國內經濟發達省份通過國內貿易對欠發達省份存在凈碳轉移;西北、東部沿海區域分別是國內最大凈碳轉入、轉出地區。③省域間國內凈碳轉移應由碳轉入地和轉出地共同承擔,凈碳轉出省份應增加碳排放責任,而凈碳轉入省份應減少碳排放責任;省域碳轉入責任分擔由流出貿易隱含碳及省域流出貿易本地獲益能力決定,而碳轉出責任分擔由流入貿易隱含碳及省域貿易來源地獲益能力決定。該研究對制定地區差異化碳減排政策、完善考慮碳轉移的省域碳排放核算方案及全國性碳排放權交易體系構建等具有一定政策啟示。

關鍵詞 凈碳轉移;多區域投入產出模型;國家價值鏈;地區增加值

減少溫室氣體排放、積極應對氣候變化,切實承擔大國碳減排責任,做全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者,是中國作為發展中大國應有的社會責任擔當。自2006年以來,中國超過美國持續保持世界首位碳排放國,2018年中國終端能源消耗碳排放達9 428.7 MtCO2,占全球碳排放總量的27.8%[1],面臨嚴峻的碳減排壓力。入世后,中國對外貿易規模迅速擴大,但也面臨著日益嚴重的碳轉移問題[2]。Andrew等[3]研究表明國際貿易隱含碳占全球碳排放總量的1/4;彭水軍等[4]指出1995—2009年中國近1/3的碳排放源于美國、歐盟、日本等國外需求。近年來,越來越多研究表明中國區域間亦存在碳轉移問題。Mi等[5]指出,2012年中國近50%的碳排放來自省際及國際貿易,國內22%碳轉入源自西北地區,而東部沿海省份消費引致碳排放的50%以上源自其他地區。

“生產側”和“消費側”碳排放核算方案在處理跨境貿易隱含碳時存在顯著差異,前者將出口貿易隱含碳責任納入生產地,后者將進口貿易隱含碳責任歸屬于消費地。“生產側”核算方案對凈出口地區的未來發展權存在一定制約,而“消費側”核算方案對凈進口地區的碳排放責任亦存在一定偏差,兩者在具體實施中均面臨一定阻力。在全國碳排放權交易體系建設加速推進、碳減排壓力日趨加大背景下,理清省域凈碳轉移規模、方向及構成,并根據省域貿易獲益能力進行權責分配,對明確省域碳排放責任并分配初始碳配額具有重要意義。本文從中國省域國內流出貿易增加值視角,探究了省域間凈碳轉移的權責分配理論基礎及轉移規模、結構和流向等問題,并以本地增加值占比作為責任分擔因子提出了省域間凈碳轉移權責分配方案。

1 文獻述評

有關國際機構和國內外學者針對貿易隱含碳測算方法進行了系列研究。如《聯合國氣候變化框架公約》和《京都議定書》提出“生產側”責任核算方案,包括國家或地區行政邊界內產品或服務生產引致的碳排放,未區分本地或區外需求[6];由于該方案承擔了產品流出隱含碳責任,存在“碳泄漏”問題。Munksgaard等[7]提出了“消費側”責任核算方案,從最終需求角度核算國家或地區碳排放,考慮了產品跨區流動隱含碳和消費地減排責任,有利于弱化“碳泄漏”問題,但該方案將貿易隱含碳責任由生產地轉至消費地,缺乏對生產地的碳減排約束[8]。Wiedmann [9]將國際貿易凈出口隱含碳定義為國家間凈碳轉移,反映“碳泄漏”水平。在國家間分配碳排放配額時,有必要測算特定邊界碳轉移量,并揭示轉移方向。得益于Leontief等[10]將投入產出模型應用于經濟研究,并作為重要分析工具引入貿易與環境研究領域,區域碳轉移測算才具可操作性。近年來,基于GTAP、WIOD等數據庫開發的多區域投入產出模型(multi-regional input-output,MRIO),為中間產品、最終需求貿易隱含碳核算提供了方法支撐。Meng等[11]研究發現中國和印度是南-南貿易隱含碳增量的最大貢獻者;余娟娟等[12]指出中國已逐漸成為全球生產側網絡中心,且消費側地位在不斷上升。針對中國區域(省域)碳轉移問題,王育寶等[13]測算了2012年中國省域貿易隱含碳,揭示了轉移方向;余麗麗等[14]揭示了中國八大區域參與國內-國際貿易的碳轉移效應;孟凡鑫等[15]評估了中國各區域對“一帶一路”沿線典型國家的貿易隱含碳問題。囿于數據可得性,現有針對中國省域碳轉移測算主要集中于2012年前,制約當前省域碳排放權配額分配應用,有必要進行數據更新。

區域碳排放權責分配是全國碳排放權市場交易初始碳配額分配的前提,也是地區實現有效減排的關鍵。各國政府和學者先后提出以歷史責任為標準的累積碳排放分配方案[16]、基于人均排放的“緊縮趨同”方案[17]、以人均累積碳排放為標準的“碳預算”方案[18]、基于人口規模、經濟能力和歷史責任的發展權方案[19],從“生產側”或“消費側”角度明確碳排放權責,但未考慮碳轉移對碳排放權責的影響。厘定區域碳減排權責時,不考慮碳轉移的潛在影響,“生產側”或“消費側”責任方案都難以保證減排效果[20]。只有充分考慮區域貿易雙方的價值流動與對應碳轉移的協同關系,制定針對貿易雙方的協同調控措施,才能保證區際貿易的經濟效益,且最大程度減弱碳轉移影響[21]。區域碳轉移責任分擔標準設定中,Kondo等[22]依據“受益原則”提出碳排放責任共擔方法,利用責任分擔因子分配進出口貿易隱含碳責任,但未對責任分擔因子提出合理的設定依據和方法。部分學者對國家(地區)進出口貿易隱含碳進行加權或算術平均[23-24],分配對應的碳轉移責任,但該方法主觀性較大,且存在一定誤差;有學者通過追蹤貿易隱含碳來源與參與價值鏈貿易的實際經濟收益分配對應的碳排放責任,如,Lenzen等[25]建議利用部門增加值與凈產出比值衡量分擔因子;王文治等[26]將國際貿易利益占比作為分配因子,對中國對外貿易隱含碳余額進行分配。中國省域碳轉移權責分配方面,宋杰鯤等[27]基于共擔原則平均分配碳轉入、轉出責任,忽略了生產者和消費者碳轉移責任的非對稱性,且未考慮碳轉移與貿易價值流動的協同關系。王文治[28]提出以省域流出增加值占比作為分擔因子,對中國省域碳轉移凈值進行分配,但未區分碳調出、調入省份分擔因子的異質性。省域碳轉移權責分配標準及分擔因子判斷亟待完善。

區域貿易隱含碳測算和分配標準設定是明確區域碳排放權責的關鍵。本文在測算中國省域凈碳轉移規模、厘清凈碳轉移結構和流向的基礎上,從地區增加值視角對省域凈碳轉移進行權責分配,使地區碳排放權責分配與貿易收益掛鉤。主要貢獻:①在界定省域凈碳轉移測算方法基礎上,利用2015年中國多區域投入產出數據和MRIO模型,測算了省域凈碳轉移量,揭示了空間流向;②以省域國內流出貿易增加值占比作為責任分擔因子對省域凈碳轉移進行權責分配。省域凈碳轉移由生產地和消費地共擔,生產地應根據本地國內流出貿易增加值占比承擔對應的流出貿易隱含碳責任,而消費地需承擔剔除了調入地責任部分。

2 研究方法及數據說明

2.1 增加值視角下區域凈碳轉移責任分擔標準設計

在地區碳排放配額分配中,為了體現碳排放權利與減排責任的統一性,有必要理清地區碳轉移規模及空間流向,并根據區域貿易實際獲益對區域凈碳轉移進行分配。

厘定區域凈碳轉移測算方法和判斷標準。假定某區域產品生產滿足本地、外地需求引致碳排放分別為CEPRO1、 CEPRO2,產品消費來自本地、外地引致碳排放為CECON1、CECON2。生產側內需排放(CEPRO1)與消費側區內排放(CECON1)數值相等,且該部分產品生產和消費發生于同一地理空間,不存在碳轉移。流出和流入貿易存在跨區流動,且CEPRO2與CECON2存在非均衡可能,兩者差額(ΔCE2=CEPRO2-CECON2)表示地區凈碳轉移水平。若ΔCE2為正值,說明該地區產品流出隱含碳大于流入隱含碳,是凈碳轉入區域;反之,為凈碳轉出區域;若ΔCE2為零,則碳轉入、轉出平衡。由于產品跨區流動非均衡是常態,地區碳轉移通常呈凈碳轉入、轉出狀態。

依據產品跨區流動的貿易獲益能力,確定區域凈碳轉移責任分擔標準。根據產品流動受益主體構成,地區碳排放責任應由三部分構成:

其中,CEPRO1、CEPRO2分別表示產品生產本地消費、對外調出隱含碳,CECON2表示調入貿易隱含碳;α表示流出貿易的本地增加值占比;α*表示產品調入地的增加值占比。

由式(1)知,地區碳排放責任包括:①生產并滿足本地消費的碳排放責任由本地承擔(CEPRO1)。②產品調出滿足外地消費部分。流出貿易價值包括本地和外地增加值,其中本地增加值反映對外貿易的真實獲益水平。產品流出隱含碳應根據對外貿易獲利能力僅承擔本地增值部分(α×CEPRO2)。③調入外地產品滿足本地消費部分。消費外地產品而獲益,應承擔剔除產品來源地貿易獲益部分的碳排放責任(1-α* )·CECON2 。

區域凈碳轉移由生產地和消費地共同承擔,凈碳轉入地(生產地)應減少碳排放責任,減少量(1-α)·CEPRO2-(1-α* )CECON2;凈碳轉出地(消費地)應增加碳排放責任,增量為α·CEPRO2-α*·CECON2。凈碳轉入和轉出地的碳排放責任減少量和增量之和為(CEPRO2-CECON2)。

2.2 區域凈碳轉移責任分擔測算方法

2.2.1 區域凈碳轉移測算方法

在開放經濟中,區域r總需求包括本地需求、區外中間產品和最終需求調入部分,以及從國外進口部分。區域r消費側碳排放可分解成區內和區外排放。區內排放指區域內生產并滿足本地最終需求的碳排放,區外排放包括對國內其他地區中間產品、最終需求調入,以及國外進口引致碳排放[29]。區域r消費側碳排放為:

其中,IMr表示區域r進口列向量。各省份進口貿易隱含碳核算采用“國內技術假定”,以國內省域碳排放系數衡量進口商品的含碳水平,未區分源自不同國家進口商品的碳排放系數差異。

借鑒吳開堯等[30]的研究經驗,由區域生產側與消費側碳排放之差,即區域碳轉入、轉出的差值衡量凈碳轉移水平。區域r凈碳轉移核算公式:

其中,區域r凈碳轉移包括國內碳轉移(A-B)和國際碳轉移(C)。A-B表示區域r國內商品調入、調出隱含碳的差值,若值為正,表明區域r商品調出隱含碳大于調入隱含碳,為凈碳轉入;反之,為凈碳轉出。C表示區域r進出口貿易隱含碳差額,若值為正,表明國外對區域r存在凈碳轉移;反之,則對國外存在凈碳轉移。

國內凈碳轉移總額:∑mr=1(A-B) ,表示各區域國內貿易隱含碳轉出與轉入差值的總額,理論值為零。國際凈碳轉移總額:∑mr=1C,若值為正,表明國外對中國存在碳轉移;反之,則對國外存在碳轉移。

2.2.2 區域凈碳轉移責任分擔方法

在國家價值鏈生產體系下,產品生產日益碎片化,各地區流出的產品價值僅部分由本地創造,剩余部分由其他地區創造[31],因此,可以通過分解和追蹤貿易價值來源探究對應的碳排放責任。

參考Koopman等[32]的研究經驗,將國際貿易增加值分解框架應用到國內區域層面,構建省域流出貿易價值分解框架。基于多區域投入產出表及MRIO模型,首先,定義直接產出增加值系數矩陣V;各省份對國內其他省份的產品總流出矩陣Z,其中,Zr*表示省域r對其他省份中間產品和最終需求的總流出,即

其中,矩陣對角元素表示省域r總流出的本地增加值(DVr),記DVr=Vr LrrZr*;Vs LsrZr*表示省域r總流出中包含省域s的增加值,記OVsr;將矩陣V·L·Z各列非對角元素加總,省域r總流出中的國內其他省份的增加值總額為:OVr=∑ms=1,s≠rOVsr =∑ms=1,s≠rVs LsrZr*。

借鑒王直等[33]、王安靜等[34]的研究經驗,對省域r國內流出增加值來源進行分解:

其中,Lr* r* =(I-Ar* r* )-1為省域r的省內列昂惕夫逆矩陣。Zr為省域r的國內流出貿易價值總額,包括最終需求直接流出增加值(FV)、中間產品直接流出增加值(IV1)、中間產品間接流出增加值(IV2)、回流增加值(RV)、其他地區增加值(OV)。囿于數據可得性,對省域產品流出貿易價值構成分解時,剔除了對外出口貿易價值流動構成,分解結果與省域國內、國際貿易整體價值比較偏小,但不影響對國內省域流出貿易增加值構成與對應碳轉移協同關系的準確判斷。

其中,αr、αs為省域r、s的責任分擔因子。αr=0、αr=1表示流出貿易隱含碳責任完全由消費地、生產地承擔;0<αr<1時,表示流出貿易隱含碳責任由生產地和消費地共擔。式(10)知,省域r國內省域碳轉移責任包括國內流出貿易隱含碳的本地增加值部分、流入貿易隱含碳剔除生產地增值部分。中國多區域投入產出表未區分出口貿易的中間產品和最終需求,無法對出口貿易價值構成進行分解,制約省域進出口貿易隱含碳權責分配。鑒于此,僅對國內省域流出貿易價值構成進行分解,并對省域凈碳轉移進行權責分配。

2.3 數據來源及處理方法

(1)2015年中國31省份終端能源消耗直接碳排放清單數據采用Shan等[36-37]核算結果。由于《中國能源統計年鑒》缺少西藏各類能源消耗數據,西藏碳排放清單數據采用Shan等[36]基于自下而上方法收集的終端能源消耗數據核算的臨近年份(2014)碳排放數據。其余30省份碳排放清單數據,采用了Shan等[37]利用終端能源消耗核算的中國2015年各省份分行業碳排放清單數據。由于數據缺失,研究數據不包括中國港澳臺地區。

(2)2015年中國多區域投入產出表及行業分類辦法。采用Zheng等[38]編制合成的中國31省份42行業投入產出表(因數據缺失,研究省份不包括臺灣地區、香港和澳門特別行政區),并根據碳排放清單行業劃分共性合并成30個行業。

(3)對省域國內流出貿易增加值來源進行分解,并測算本地增加值比重。直接產出增加值系數矩陣(V)由各省份直接增加值與總投入比值所得;省域國內流出貿易價值包括FV、IV1、IV2、RV、OV,前四項是本地增加值(DVr);省域國內凈碳轉移責任分擔因子(αr),由省域流出貿易本地增加值(DVr)與總流出增加值(Zr)比值衡量。

3 增加值視角下省域凈碳轉移責任分擔測算

由式(4)~(5)核算2015年中國31省份生產側和消費側碳排放,式(6)核算省域凈碳轉移量,式(9)~(10)核算省域責任分擔因子、凈碳轉移權責分擔。

3.1 省域凈碳轉移量及流向

3.1.1 各省份直接碳排放、生產側和消費側碳排放

2015年中國31省份直接碳排放、生產側和消費側碳排放總量分別為8 876.73 MtCO2、8 923.73 MtCO2、8 754.93 MtCO2(圖1),與國家發改委應對氣候變化司核算的較近年份2014年能源消耗碳排放結果(8 925 MtCO2)基本吻合,分別偏小0.54%、0.01%、1.91%,能夠反映中國省域能源消耗碳排放基本狀況;消費側核算結果與Zheng等[38]的核算結果相近(8 110 MtCO2)。

不同核算方法下中國各省份碳排放排序基本相同,但占比存在較大差異。山東、江蘇、河北、河南、廣東等碳排放均位居前列,五省份直接碳排放、生產側和消費側碳排放總量為3 071.35 MtCO2、3 094.81 MtCO2、2 976.17 MtCO2,占全國總量的34.60%、34.68%、33.99%,其中,山東碳排放最大,占比約8%。西藏、海南、青海、寧夏、甘肅等均靠后,合計占比4.13%、4.12%、3.69%,其中,西藏碳排放最小,占比均低于0.1%。

省內、內需排放是生產側、消費側碳排放主要構成部分,中間產品調入、調出是國內碳轉移的主要原因。2015年中國31省份生產側、消費側內需及省內排放均為4 423.60 MtCO2,占“雙側”碳排放總量的49.57%、50.53%。省域國內碳轉移主要集中于中間產品貿易,調出、調入隱含碳總量均為2 519.77 MtCO2,是最終需求貿易隱含碳的2.45倍。生產側中間產品調出隱含碳占比最大、最小省份分別為內蒙古(45.30%)、湖北(11.42%),遠高于最終需求調出隱含碳最大、最小省份為江蘇(16.62%)、青海(1.87%);消費側中間產品調入隱含碳最大、最小省份分別為北京(60.52%)、新疆(8.73%),遠大于最終需求調入隱含碳省份西藏(33.46%)、寧夏(2.13%)。

中國通過對外進出口貿易存在凈碳轉入。2015年中國31省份出口貿易隱含碳為953.10 MtCO2,遠大于進口貿易隱含碳784.30 MtCO2。上海、遼寧、寧夏、天津、廣西、吉林、福建、黑龍江、海南、山東和西藏是凈碳轉出省份,凈碳轉出總量80.63 MtCO2,其中,上海的凈碳轉出最大(22.86 MtCO2),西藏最小(0.01 MtCO2);其余省份是凈碳轉入省份,凈碳轉入總量249.42 MtCO2,廣東對外貿易凈碳轉入最大(88.58 MtCO2),青海最小(0.05 MtCO2)。

3.1.2 省域凈碳轉移量及轉移方向

由式(6)核算2015年中國省域凈碳轉移量(A-B),可知:中國31省份國內碳轉入、轉出總量均為3 547.03 MtCO2,省域國內貿易碳轉出源于其他省份碳轉入。河北、江蘇、內蒙古、山東、河南、山西的國內碳轉入均超200 MtCO2,是重點碳轉入省份;廣東、江蘇、浙江、河南、安徽的碳轉出均超200 MtCO2,是重點碳轉出省份;江蘇、河南碳轉入及轉出均超200 MtCO2,兩省份對其他省份存在碳轉入,同時承接了其他省份的碳轉出。

省域國內凈碳轉移(A-B),河北、內蒙古、山西、遼寧、山東、新疆、寧夏、黑龍江、貴州、甘肅、陜西、吉林、福建、四川、江蘇、江西和青海是凈碳轉入省份,其中,河北、內蒙古的凈碳轉入合計占比42.75%;青海的規模最小(1.07 MtCO2)。其余14省份為凈碳轉出省份,廣東、浙江、北京、重慶、上海、安徽的凈碳轉出合計占比82.44%;西藏的占比僅1.04%。

省域凈碳轉移方向:北京(除廣東外)對其他省份存在凈碳轉出,其中,對河北、內蒙古、江蘇、山東的凈碳轉移較大,合計59.70 MtCO2,占比45.26%;廣東(除西藏外)對其他省份存在凈碳轉出,對河北、江蘇、內蒙古、山東、山西、安徽、遼寧、河南的凈碳轉移規模較大,合計占比58.83%,其中,對河北的凈碳轉出達29.74 MtCO2,占比11.77%。山西對其他省份均存在凈碳轉入,其中,源自廣東、江蘇、浙江、安徽凈碳轉移均超過10 MtCO2。其他省份存在多個碳轉入、轉出流向。

為了分析中國區域間凈碳轉移規模及空間流向,借鑒張亞雄等[39]的區域劃分經驗,將31省份合并成八大區域(表1)。由表1可知:東部沿海、南部沿海、京津和西南區域是凈碳轉出區域,其中東部沿海、南部沿海區域的凈轉出規模較大,占凈轉出總量的32.14%、31.71%。西北、北部沿海、東北和中部區域是凈碳轉入區域,其中西北、北部沿海區域的凈轉入規模較大,占凈碳轉入總量的43.62%、38.06%。中部區域作為中間橋梁,對西北、北部沿海和東北區域存在碳轉出,同時承擔了東部沿海、南部沿海、京津和西南區域的碳轉入。

3.2 省域凈碳轉移責任分擔標準測算

3.2.1 省域凈碳轉移責任分擔因子測算

由式(9)核算2015年中國31省份凈碳轉移責任分擔因子(表2)。

國內省域流出貿易的本地增加值是流出貿易的主要構成部分,生產地應承擔較大比重的碳轉入責任,消費地承擔的碳轉出責任相對較小。2015年國內省域流出貿易本地增加值占比均值72.47%,根據“受益原則”,生產地應承擔流出貿易隱含碳責任的72.47%,表明省域碳轉入責任主要由生產地承擔。消費地應承擔的流入貿易隱含碳占比27.53%,占省域貿易碳轉移比重相對較小。

省域碳排放責任分擔因子存在較大差異,北部沿海、南部沿海和西南區域部分省份明顯較高。山東等18省份的責任分擔因子高于全國均值,應承擔的省域流出貿易隱含碳責任較大;其余省份數值低于全國均值,應承擔的流出貿易隱含碳責任相對較小。區域層面看,北部沿海、東北、南部沿海、西北和西南區域的責任分擔因子大于全國均值,其中,北部沿海的責任分擔因子最大,應承擔的區域流出貿易隱含碳責任最大;中部、京津和東部沿海區域的責任分擔因子小于全國均值,應承擔的區域碳轉入責任相對較小。

3.2.2 “責任共擔”原則下國內省域凈碳轉移權責分擔

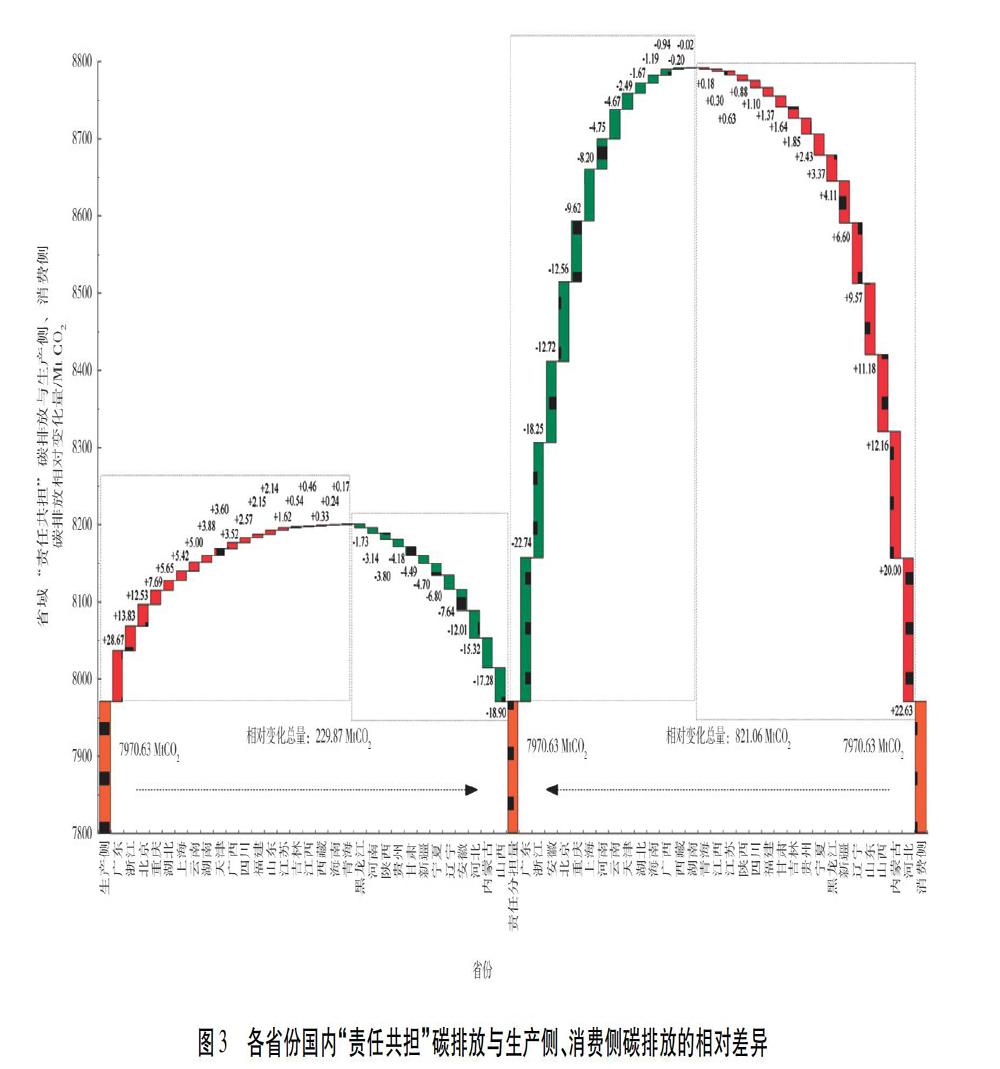

由式(10)得到各省國內凈碳轉移責任分擔結果(圖2),可知:2015年中國31省份國內省域“責任共擔”碳排放總量7 970.63 MtCO2,山東、河北、江蘇、內蒙古、河南碳排放責任位居前五位,合計占比34.39%,其中,山東碳排放責任最大,占比8.51%;西藏、海南、青海的碳排放責任靠后,其中,西藏碳排放責任最小,僅4.62 MtCO2,占比0.06%。

省域國內凈碳轉移由生產地和消費地共擔,且省域碳轉移分擔量由貿易隱含碳規模和價值獲益能力共同決定。碳轉入責任分擔由流出貿易隱含碳及省域貿易本地獲益能力決定,兩者數值越大,碳轉入責任分擔量越大。31省份流出貿易隱含碳責任分擔總量2 635.76 MtCO2,占碳轉入總量的72.47%,其中,山東的分擔比重最大(86.62%),安徽最小(49.13%);河北、內蒙古、江蘇的流出貿易隱含碳責任分擔超200 MtCO2,合計占碳轉入總量的27.59%;西藏、海南、青海的碳轉入責任分擔相對較小,合計25.47 MtCO2,占比低于1%。碳轉出責任分擔由流入貿易隱含碳及省域貿易來源地獲益能力決定,流入貿易隱含碳越大,且省域貿易來源地獲益能力越小,碳轉出責任分擔量越大。31省份流入貿易隱含碳責任分擔總量911.27 MtCO2,占碳轉出總量的27.53%,其中,廣西的分擔比重最大(26.91%),安徽最小(24.14%);廣東、江蘇、浙江、河南、安徽的流入貿易隱含碳責任分擔均超60 MtCO2,合計占碳轉出總量的39.60%,其中,廣東的責任分擔比重最大(9.32%);西藏、青海、寧夏、海南、甘肅的碳轉出責任分擔相對較小,合計占比僅3.04%。

省域碳轉入責任重點由能源富集及重化工省份分擔,碳轉出責任主要由經濟外向型省份承擔。內蒙古、山西、新疆等能源富集及河北、山東、遼寧等重化工省份的碳轉入責任分擔量較大,主要原因是上述省份國內省域貿易流出規模較大,且省域貿易獲益能力較強。如,內蒙古的國內碳轉入296.55 MtCO2,省域貿易本地增加值占比78.44%,碳轉入及責任分擔因子均較大,導致其責任分擔較大;河北的國內碳轉入總量332.36 MtCO2,責任分擔因子80.50%,兩者水平均較高,導致其責任分擔較大。廣東、江蘇、浙江、安徽等經濟外向型省份調入國內其他省份產品滿足本地消費或再次生產出口國外,導致流入貿易隱含碳責任分擔較大。如,廣東的省域間中間產品和最終需求調入規模最大,且貿易來源地增加值占比較低,導致廣東碳轉出責任分擔較大。

3.3 不同責任視角下省域碳排放差異討論

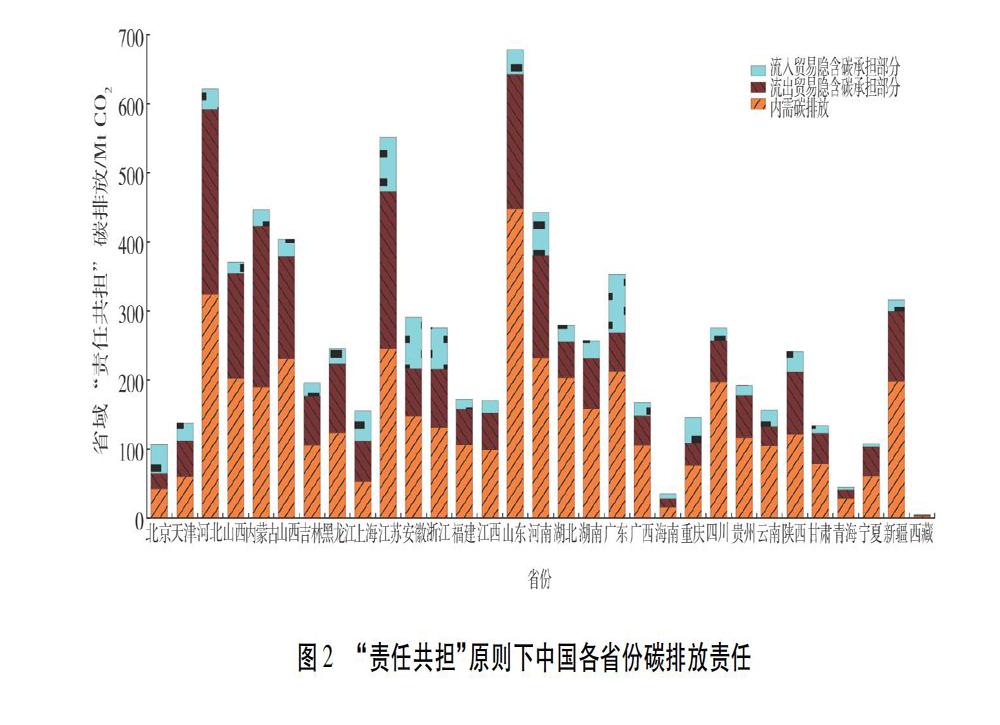

不同責任視角下省域碳排放位次基本相同,但碳排放規模存在顯著差異。2015年中國31省份國內“責任共擔”碳排放總量7 970.63 MtCO2,與生產側、消費側剔除進、出口隱含碳的國內碳排放相同。山東、河北、江蘇、內蒙古、河南的“責任共擔”碳排放位居前五位,合計占比34.39%,較生產側低0.92%,消費側高5.12%;西藏、海南、青海、寧夏、北京位居后五位,合計占比僅3.74%,比生產側高0.19%,較消費側低1.07%。

與生產側國內碳排放部分比較(圖3),廣東等19省份的“責任共擔”碳排放有所增加,總增量229.87 MtCO2,其中,增幅最大、最小省份分別為廣東(28.67%)、青海(0.17%)。其余12省份碳排放責任有所下降,山西降幅最大(18.90%),黑龍江最小(1.73%)。與消費側國內部分比較,河北等17省份的“責任共擔”碳排放有所增加,總增量821.06 MtCO2,增幅最大、最小省份分別為河北(22.63%)、青海(0.18%);其余14省份的碳排放責任有所下降,廣東降幅最大(22.74%),湖南降幅最小(0.02%)。區域碳排放責任變動方面,南部沿海、東部沿海、京津和西南區域的“責任共擔”碳排放責任較生產側有所增加,占總增量比重為37.43%、25.15%、19.43%、17.99%;西北、中部、北部沿海和東北區域的碳排放責任有所下降,占減少總量的比重為44.47%、29.00%、15.88%、10.65%。安徽和河南的“責任共擔”碳排放責任低于“雙側”碳排放責任,主要原因是省域流出貿易本地增值占比相對較低,且流入貿易來源地增值占比較高,導致需承擔的流出及流入貿易隱含碳責任均較小。如,安徽流出貿易隱含碳責任分擔因子49.13%,碳轉入責任減少87.82 MtCO2,碳轉出責任僅承擔60.21 MtCO2,導致“責任共擔”碳排放責任低于“雙側”碳排放責任。凈碳轉入省份山東、江蘇、吉林、四川、福建、江西和青海的“責任共擔”碳排放高于“雙側”碳排放,主要原因是流出、流入貿易隱含碳責任承擔比重及規模較大。如,山東的碳轉入責任分擔因子86.62%,碳轉入責任減少30.15 MtCO2,而碳轉出責任增加了35.07 MtCO2,導致“責任共擔”碳排放責任高于“雙側”碳排放責任。

省域碳轉移主要與國家區域經濟發展戰略與區域分工、區域產業及產品結構、環境規制強度的差異有關。國家區域經濟發展戰略與區域分工差異是省域凈碳轉移的首要原因。要素稟賦空間分布不均決定了中西部地區被動承擔東部發達地區的碳轉移。西北地區是能源資源富集,2015年僅山西、內蒙古、陜西、新疆四省煤炭產量占比達68%,超83%的煤炭直接用于電力生產且20%以上的電力外輸,其中新疆電力外調占比近30%(源自WIND數據庫)。另外,“一帶一路”倡議以及國家重點發展區域的推進,加速了要素和產品跨區流動,強化了沿線省份的國內國際分工位置及參與度,導致區域貿易隱含碳迅速攀升。

區域產業及產品結構差異是省域凈碳轉移的重要原因。西北區域是國內重點凈碳轉入區域,與該區域戰略性新興產業不強、創新能力不夠、第三產業發展相對緩慢有關。以西北與東部沿海區域產品流動為例,西北流向東部沿海區域的中間產品集中于金屬冶煉及壓延加工業、煤炭開采和洗選業、石油和天然氣開采業等,合計占比58.77%,引致碳轉入占比59.99%;來自東部沿海的最終需求集中于建筑業、交通運輸設備制造業、通用及專用設備制造業等,占比73.14%,引致碳轉出占比72.69%。西北對東部沿海區域的中間產品凈流出、最終需求凈流入規模為3 883.24億元、6 081.78億元,由于西北區域調出高碳產品、調入低碳產品,碳轉入、轉出176.54 MtCO2、60.83 MtCO2,導致西北區域是凈碳轉入區域。

地區環境規制強度差異是省域碳轉移的外部驅動因素。環境規制已成為政府引導污染產業轉移、降低碳排放的政策調控工具,環境稅等政策實施具有顯著的產業結構調整效應和減排效應[40]。盡管黨和國家頒布并實施了嚴格的環保和生態治理系列法律法規,并通過中央環保督察、環保黨政同責等制度強化環境保護考核、監督等工作,但經濟相對落后的中西部地區片面追求經濟增長、忽視經濟社會發展質量的思想觀念依然存在;另外,中西部對生態環境保護直接立法相對匱乏,懲治環境違法行為中的軟性執法問題較突出。

4 結論與啟示

利用2015年中國31省份投入產出表和MRIO模型,核算省域生產側、消費側碳排放及凈碳轉移量,揭示凈碳轉移方向,利用責任分擔因子對省域凈碳轉移進行權責分配。

(1)省域直接碳排放、生產側和消費側碳排放及排放結構存在顯著差異,中間產品和最終需求調出、調入隱含碳是省域碳轉移的主要原因。三種核算方法下省域碳排放總量存在顯著差異,最大值(山東)分別為780.19 MtCO2、784.18 MtCO2、698.43 MtCO2,最小值(西藏)僅4.53MtCO2、4.55 MtCO2、6.93 MtCO2;同一省份“雙側”碳排放差距最小僅0.73 MtCO2(福建)、最高達256.75 MtCO2(內蒙古)。生產側內需排放、消費側區內排放占比分別為49.57%、50.53%,是“雙側”碳排放的主要構成部分。中間產品和最終需求調入、調出貿易隱含碳占比分別為28.78%、11.73%和28.24%、11.51%,遠大于進、出口貿易隱含碳占比8.96%、10.68%,其中,中間產品國內貿易隱含碳占比較大。

(2)中國通過國際貿易對外進行了碳轉移,國內經濟發達省份通過省域貿易對欠發達省份存在凈碳轉移。2015年中國進、出口貿易隱含碳為784.30 MtCO2、953.10 MtCO2,凈碳轉入168.80 MtCO2。廣東、浙江、北京、重慶、上海、安徽是主要的國內凈碳轉出省份,凈碳轉出合計占比77.72%;河北、內蒙古、山西、遼寧、山東是重要的凈碳轉入省份,合計占比75.59%。區域轉移層面,西北、北部沿海、東北和中部區域對東部沿海、南部沿海、京津和西南區域存在凈碳轉移,其中,西北、東部沿海區域分別是最大凈碳轉入、轉出區域,占比為43.62%、32.14%。

(3)省域凈碳轉移由碳轉入地和轉出地共同承擔,凈碳轉出省份應增加碳排放責任,而凈碳轉入省份應減少碳排放責任。省域碳轉入責任分擔由流出貿易隱含碳及省域流出貿易本地獲益能力決定,兩者數值越大,碳轉入責任分擔量越大;碳轉出責任分擔由流入貿易隱含碳及省域貿易來源地獲益能力決定,流入貿易隱含碳越大,且來源地獲益能力越小,責任分擔越大。31省份流出貿易隱含碳責任分擔總量2 635.76 MtCO2,占碳轉入總量的72.47%,其中,山東分擔比重最大(86.62%),安徽最小(49.13%);流入貿易隱含碳責任分擔總量911.27 MtCO2,占碳轉出總量的27.53%,其中,廣西分擔比重最大(26.91%),安徽最小(24.14%)。與生產側國內碳排放責任比較,廣東、浙江、北京、重慶等凈碳轉出省份的碳排放責任增量較大,四省碳排放增量占凈碳轉出總量的62.72%;山西、內蒙古、河北等凈碳轉入省份的碳排放責任減少量較大,三省合計占凈碳轉入總量的54.81%。區域分擔層面,南部沿海、東部沿海、京津和西南區域的責任共擔碳排放責任較生產側有所增加,其中南部沿海區域增量最大,占總增量的37.43%;西北、中部、北部沿海和東北區域的碳排放責任有所下降,其中西北區域減少量最大,占減少總量的44.47%。 研究結論對制定地區差異化碳減排政策、完善考慮碳轉移的省域碳排放核算方案及全國碳排放權交易體系構建等具有一定啟示。

(1)制定地區差異化碳減排政策,改善省域碳轉移失衡現狀。對于省域流出貿易規模較大而碳生產率相對較低的中西部省份,應提升本地經濟發展質量,重點發展高附加值產業,并提升企業碳減排積極性,有效降低流出貿易隱含碳規模。對于流入貿易較大的東部省份,應加強低碳清潔技術研發力度,發展低碳環保產業并替代高碳產品調入滿足本地需求,降低省域碳轉出水平。

(2)完善省域碳排放核算方案,強化省域碳減排責任確定基礎。生產側和消費側碳排放核算方案將省域流出、流入貿易隱含碳簡單劃歸生產地、消費地,沒有考慮省域碳轉移與貿易價值流動的協同關系,且忽視了碳轉移的非對等性,實施效果欠佳。基于“受益原則”,凈碳轉出省份消費其他省份的產品應承擔對應的碳排放責任,凈碳轉入省份因本地產出增加亦應承擔相應碳排放責任。建議省域碳轉移應根據貿易流動價值構成進行權責分配,國內省域貿易隱含碳責任應僅承擔流出貿易隱含碳的本地增值部分以及流入貿易隱含碳剔除來源地價值增值部分。

(3)構建地區碳排放權配額管理制度,完善全國碳排放權交易體系。基于歷史排放為基準的碳排放權配額分配標準具有一定的逆向選擇,碳排放權配額分配前為獲取更大的碳排放配額存在增加地區生產側碳排放的激勵效應,分配后存在通過增加產品調入實現碳減排的趨利選擇,影響全國長期碳減排目標及碳排放權交易市場健康發展。需將碳轉移責任納入配額分配機制中,根據省域凈碳轉移量及省際貿易真實獲益水平,減少凈碳轉出省份的碳配額,增加凈碳轉入省份的碳配額,激發基于長期技術進步的內生減排機制的形成。

參考文獻

[1]BP. Statistical review of world energy [R]. BP, 2019.

[2]黃永明, 陳小飛. 中國貿易隱含污染轉移研究[J].中國人口·資源與環境, 2018, 28(10): 112-120.

[3]ANDREW R M, PETERS G P. A multi-region input-output table based on the global trade analysis project database [J]. Economic systems research, 2013, 25(1): 99-121.

[4]彭水軍,張文城,孫傳旺.中國生產側和消費側碳排放量測算及影響因素研究[J].經濟研究, 2015, 50(1): 168-182.

[5]MI Z F, MENG J, GUAN D B, et al. Chinese CO2 emission flows have reversed since the global financial crisis [J]. Nature communications, 2017, 8(1):1712.

[6]PETERS G P, HERTWICH E G. Post-Kyoto greenhouse gas inventories: production versus consumption[J]. Climatic change, 2008, 86(1):51-66.

[7]MUNKSGAARD J, PEDERSEN K A. CO2 accounts for open economies: producer or consumer responsibility? [J]. Energy policy, 2001, 29(4):327-334.

[8]PANG R Z, DENG Z Q, CHIU Y H. Pareto improvement through a reallocation of carbon emission quotas[J]. Renewable & sustainable energy reviews, 2015,50:419-430.

[9]WIEDMANN T. A review of recent multi-region input-output models used for consumption-based emission and resource accounting[J]. Ecological economics, 2009, 69(2):211-222.

[10]LEONTIEF W, STROUT A. Multiregional input-output analysis[M].London: Palgrave Macmillan, 1963.

[11]MENG J, MI Z F, GUAN D B, et al. The rise of South-South trade and its effect on global CO2 emissions[J]. Nature communications, 2018, 9(5):1871.

[12]余娟娟, 龔同. 全球碳轉移網絡的解構與影響因素分析[J]. 中國人口·資源與環境, 2020, 30(8):21-30.

[13]王育寶, 何宇鵬. 中國省域凈碳轉移測算研究[J]. 管理學刊, 2020, 33(2):1-10.

[14]余麗麗, 彭水軍. 中國區域嵌入全球價值鏈的碳排放轉移效應研究[J]. 統計研究, 2018, 35(4):16-29.

[15]孟凡鑫, 蘇美蓉, 胡元超, 等.中國及“一帶一路”沿線典型國家貿易隱含碳轉移研究[J].中國人口·資源與環境, 2019, 29(4): 18-26.

[16]Brazilian Proposal. Proposed elements of a protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

[R/OL].1997[2020-01-23]. http://unfccc.int/resource/docs/1997/agbm/misc01a3.

[17]Global Commons Institute. Contraction and convergence: a global solution to a global problem[EB/OL]. 1997(2011-07-28)[2020-01-23]. http://www.gci.org.uk.

[18]潘家華, 陳迎. 碳預算方案:一個公平、可持續的國際氣候制度框架[J]. 中國社會科學, 2009(5):83-98.

[19]KARTHA S, BAER P, ATHANASIOU T, et al. The greenhouse development rights framework[J]. Climate & development, 2009, 1(2):147-165.

[20]ZHANG Z K, GUO J E, HEWINGS G J. The effects of direct trade within China on regional and national CO2 emissions[J]. Energy economics, 2014, 46:161-175.

[21]BAKER L. Of embodied emissions and inequality: rethinking energy consumption[J]. Energy research & social science, 2018, 36: 52-60.

[22]KONDO Y Y, MORIGUCHI H, S M Z. CO2 emissions in Japan: influence of imports and exports[J]. Applied energy, 1998, 59(2): 163-174.

[23]FERNG J J. Allocating the responsibility of CO2 over-emissions from the perspectives of benefit principle and ecological deficit[J]. Ecological economics, 2003, 46(1):121-141.

[24]PETERS G P. From production-based to consumption-based national emission inventories[J]. Ecological economics, 2008, 65(1):13-23.

[25]LENZEN M, MURRAY J, SACK F, et al. Shared producer and consumer responsibility-theory and practice[J]. Ecological economics, 2007, 61(1):27-42.

[26]王文治, 陸建明. 中國對外貿易隱含碳排放余額的測算與責任分擔[J]. 統計研究, 2016, 33(8):12-20.

[27]宋杰鯤, 牛丹平, 曹子建, 等.考慮碳轉移的我國省域碳排放核算與初始分配[J]. 華東經濟管理, 2017, 31(11):57-64.

[28]王文治. 中國省域間碳排放的轉移測度與責任分擔[J]. 環境經濟研究, 2018, 3(1):19-36.

[29]韋韜, 彭水軍. 基于多區域投入產出模型的國際貿易隱含能源及碳排放轉移研究[J]. 資源科學, 2017, 39(1): 94-104.

[30]吳開堯, 楊廷干. 國際貿易碳轉移的全球圖景和時間演變[J]. 統計研究, 2016, 33(2):43-50.

[31]邵朝對, 李坤望, 蘇丹妮. 國內價值鏈與區域經濟周期協同:來自中國的經驗證據[J]. 經濟研究, 2018, 3:187-201.

[32]KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American economic review, 2014, 104(2):459-494.

[33]王直, 魏尚進, 祝坤福. 總貿易核算法:官方貿易統計與全球價值鏈的度量[J].中國社會科學, 2015(9):108-127,205-206.

[34]王安靜, 孟渤, 馮宗憲, 等. 增加值貿易視角下的中國區域間碳排放轉移研究[J]. 西安交通大學學報(社會科學版), 2020, 40(2):85-94.

[35]XIE R, GAO C, ZHAO G, et al. Empirical study of Chinas provincial carbon responsibility sharing: provincial value chain perspective [J]. Sustainability, 2017, 9(4):1-16.

[36]SHAN Y L, ZHENG H R, GUAN D B, et al. Energy consumption and CO2 emissions in Tibet and its cities in 2014[J]. Earths future, 2017, 5(8):854-864.

[37]SHAN Y L, GUAN D B, ZHENG H R, et al. China CO2 emission accounts 1997-2015[J]. Nature scientific data, 2018, 5:170201.

[38]ZHENG H R, ZHANG Z K, WEI W D, et al. Regional determinants of Chinas consumption-based emissions in the economic transition [J]. Environmental research letter, 2020, 15(7):074001.

[39]張亞雄, 齊舒暢. 中國區域間投入產出表[M]. 北京:中國統計出版社, 2012.

[40]徐文成, 毛彥軍. 環境稅的產業結構調整效應研究[J]. 管理學刊, 2019, 32(2):36-44.