呼倫貝爾草原采煤沉陷對土壤-植物系統的影響及評價

韓 煜, 肖能文, 趙 偉, 史娜娜, 王 琦, 高曉奇, 郭志強, 溫建忠, 全占軍*

1.中國環境科學研究院, 國家環境保護區域生態過程與功能評估重點實驗室, 北京 100012 2.北京城市快軌建設管理有限公司, 北京 100027 3.國家能源集團國神公司敏東一礦, 內蒙古 呼倫貝爾 021100

呼倫貝爾草原煤炭資源豐富,草原區含煤面積達2.7×104km2,占該區域總面積的31%[1],分布有伊敏煤田、大雁煤田、白音華煤田、寶日希勒煤田、呼和諾爾煤田等,該地區生態環境脆弱,氣候干燥寒冷,水資源短缺,加之煤炭資源長時期、高強度的開發,對原本脆弱的草原生態系統造成了嚴重的威脅,表現為土地資源損毀、地下水漏斗、草地生產力下降、土地退化和沙化等[2-4].

眾多學者針對采煤沉陷引起的土壤質量變化開展了研究. 例如,雷少剛[5]對補連塔礦區土壤水分的研究表明,地表沉陷使采區土壤含水率低于非采區,對風沙土的影響尤為突出;趙國平等[6]研究不同塌陷年限土壤粒徑組成的變化發現,塌陷兩年后土壤中物理性黏粒含量顯著減少. 采煤沉陷對土體的擾動導致土壤容重增加,孔隙度下降,使土壤機械組成粗粒化,從而對土壤水分造成影響[7-8]. 同時,一些研究表明,采煤沉陷造成土壤養分出現不同程度的下降[9-11],對于風沙土而言,沉陷區土壤TN(全氮)、TP(全磷)含量顯著降低,而OM(有機質)和TK(全鉀)含量變化不明顯[12-13];在土壤質地為壤土的礦區,沉陷使OM含量降低且空間變異性增大,尤其對表層土壤的影響最明顯[14]. 采煤沉陷對植被影響的研究集中在植物群落數量特征和物種組成變化方面. 在神東礦區,地表沉陷初期植被蓋度和生物量有所下降,沉陷穩定后又會上升,受沉陷的干擾,植物種數和物種組成也會發生一定變化[15-18]. 上述研究大多集中在采煤沉陷對土壤性質或植被群落特征某一方面的影響,當前關于草原區采煤沉陷后土壤質量和植物群落關系的研究較少,土壤質量如何影響植物群落的變化以及影響的關鍵因素都有待進一步研究. 鑒于此,該文以呼倫貝爾草原區的敏東一礦為研究對象,分析采煤沉陷干擾對土壤性質和植物群落特征的影響,采用冗余分析法和因子分析法,探索土壤性質與群落結構之間的相關性并對土壤-植物系統進行綜合評價,有助于更好地認識土壤質量和植物群落之間的關系,以期為草原礦區土地復墾和生態恢復提供參考.

1 研究區概況

研究區位于呼倫貝爾市鄂溫克旗的敏東一礦(119°52″E~119°59″E、48°42″N~48°48″N),海拔705~730 m,為丘陵地貌類型. 該區屬于中溫帶半干旱大陸性氣候,多年平均降水量350 mm,主要集中在7—9月,年均蒸發量 1 247 mm,年均氣溫-2.4 ℃,無霜期110 d,年均風速4.2 ms. 地帶性土壤為栗鈣土,土壤質地為沙土,植被類型屬草甸草原區羊草群落,主要植物種包括羊草(Leymuschinensis)、貝加爾針茅(Stipabaicalensis)、糙隱子草(Cleistogenessquarrosa)、蒙古冰草(Agropyronmongolicum)、日陰菅(Carexpedifermis)、寸草苔(Carexduriuscula)、洽草(Koeleriacristata)、星毛委陵菜(Potentillaacaulis)等.

2 研究方法

2.1 樣地設置與試驗方法

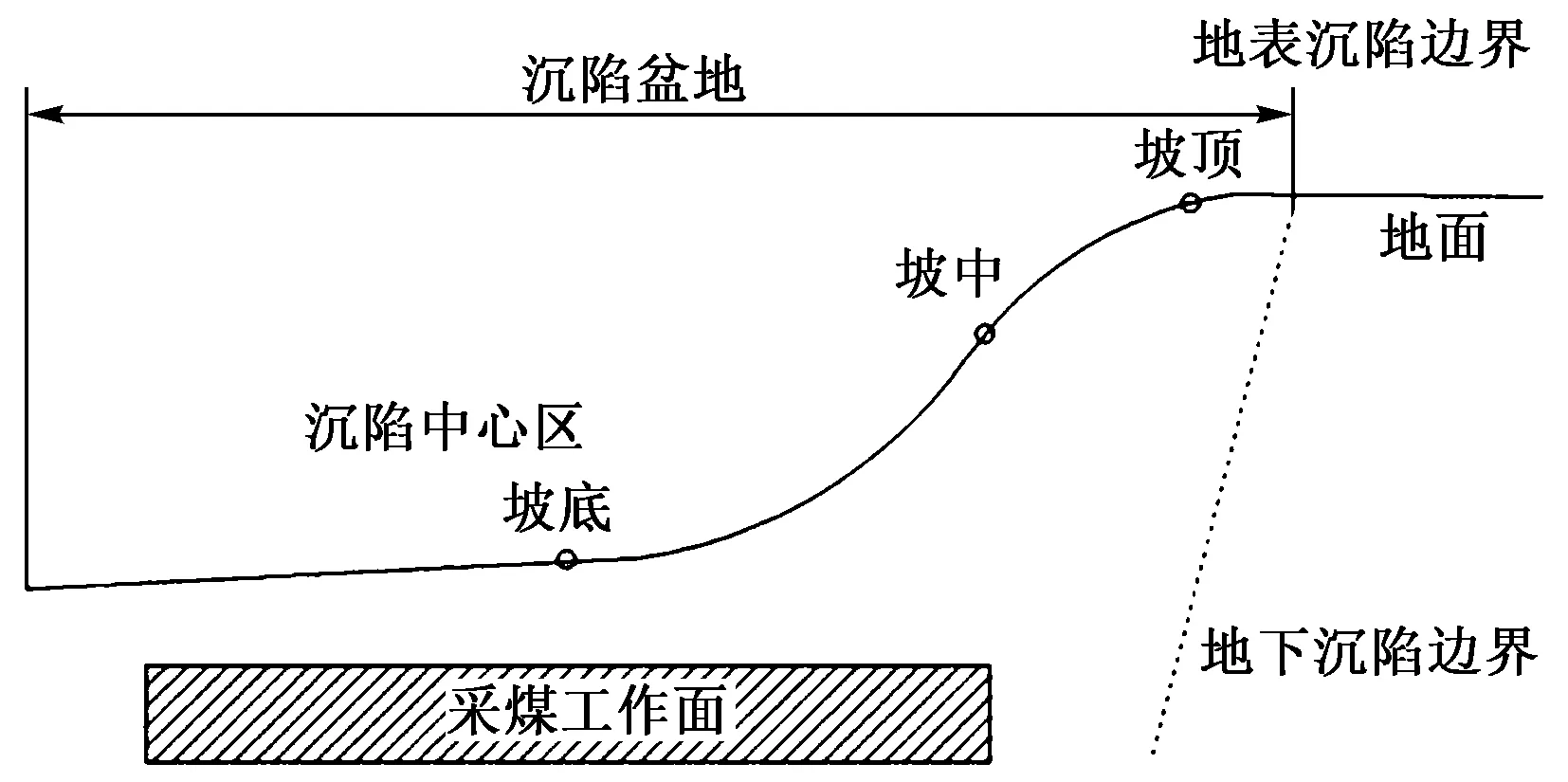

地表沉陷后出現的盆地具有明顯的分區特征[19],從沉陷邊界至中心依次為坡頂(地表沉陷邊界附近)、坡中(沉陷邊緣區)、坡底(沉陷中心區). 選擇下墊面狀況相似的2個盆地作為研究區,這2個盆地坡度為32°~34°,植被類型相似,植被蓋度為27%~30%. 其中,一個為自然形成的盆地,地下未采煤,設為對照區;另一個于2013年發生沉陷,將沉陷后的盆地設為沉陷區. 2017年7月在沉陷區與對照區的坡頂、坡中、坡底各布置3個樣地(見圖1),土壤取樣以20 cm為一層,分3層進行取樣,采用梅花五點法取混合樣,每次重復采樣3次. 植物群落調查采用樣方法,在每個樣地各設3個1 m×1 m的樣方,調查植物種類、蓋度、數量、高度、頻度.

圖1 研究區樣地布置示意Fig.1 Distribution of sample plots in the study area

采用德國TRIME -TDR型土壤水分儀測定15 cm處的土壤體積含水量(簡稱“土壤含水量”),每個樣地平行測定5次. 土壤TK、TP、TN、AK(速效鉀)、AP(速效磷)、OM含量的測定方法分別為NaOH熔融-火焰光度法、NaOH熔融-鉬銻抗比色法、半微量凱氏法、NH4COOH浸提-火焰光度法、NaHCO3浸提-鉬銻抗比色法與重鉻酸鉀氧化法.

2.2 數據分析與處理方法

植物群落物種重要值(E)計算公式:

E=(A+B+C)3×100%

(1)

Margalef豐富度指數(M):

M=(S-1)lnN

(2)

Shannon-Wiener多樣性指數(H):

(3)

Pielou均勻度指數(J):

J=HlnS

(4)

Simpson優勢度指數(D):

(5)

式中,A為相對蓋度,B為相對密度,C為相對頻度,S為群落中的總種數,N為群落中個體總數,Pi為第i種個體數占群落中所有種個體數的比例.

采用Excel 2010軟件對土壤因子和植物群落特征數據進行初步分析,利用SPSS 19軟件的單因素方差分析(One way ANOVA)和多重比較(LSD法)分析不同樣地的差異顯著性(P<0.05),利用因子分析法評價采煤沉陷對土壤-植物系統的影響;利用CANONO軟件的冗余分析(redundancy analysis,RDA)研究土壤因子與植物群落特征的關系.

3 結果與分析

3.1 土壤性質變化特征

3.1.1土壤含水量

從土壤含水量變化(見圖2)可以看出,沉陷區土壤含水量平均值為6.47%,對照區為6.69%,沉陷區比對照區下降了4.8%,采煤沉陷對土壤結構造成破壞,引起土壤水分的減少,沉陷區與對照區土壤含水量差異顯著(P<0.05). 從不同坡位分析,沉陷區坡底、坡中和坡頂土壤含水量分別比對照區相同坡位減少了3.8%、8.4%和2.3%,沉陷區坡中土壤水分損失比坡頂和坡底嚴重,坡中土壤含水量與對照區同一坡位差異顯著(P<0.05),沉陷區不同部位土壤含水量差異不明顯(P>0.05).

圖2 沉陷區與對照區不同坡位土壤含水量Fig.2 Soil moisture at different slope positions in the subsided area and control area

3.1.2土壤養分

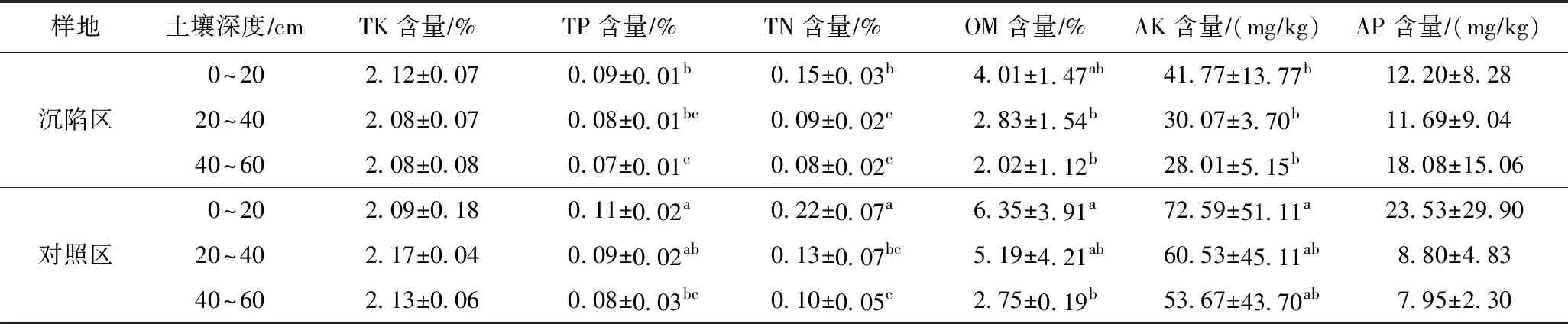

土壤養分的垂直分布規律:隨著土壤深度的增加,養分呈減少趨勢,沉陷區和對照區土壤養分在垂向分布上變化一致. 由土壤養分含量(見表1)可知,沉陷區表層(0~20 cm)土壤養分含量最高,0~20 cm土壤中TN含量比20~40 cm、40~60 cm土壤分別高出了66.7%和87.5%. 方差分析表明,沉陷區表層TP、TN含量與其他層位差異顯著(P<0.05),其余養分含量在不同層位差異不顯著(P>0.05). 與對照區相比,沉陷區TK、TP、TN、OM和AK含量均有不同程度的降低,AP含量有所增加. 以TP含量為例,沉陷區0~20、20~40、40~60 cm土壤的TP含量比對照區分別降低了23.8%、19.8%和6.6%,AP含量平均值較對照區增加了4.2%,通過方差檢驗可知,沉陷區TP、TN、OM和AK含量與對照區差異顯著(P<0.05).

從不同坡位來看(見圖3),各土壤養分含量在沉陷區與對照區隨坡位的變化不一致. 與對照區相比,沉陷區TK、TP和TN含量在坡中的降幅最大,降幅為4.13%~29.65%,而OM、AK和AP含量在坡底的降幅最大,分別降低了54.1%、64.1%和13.1%. 方差分析表明,沉陷區TN含量在坡中與對照區差異顯著,OM和AK含量在坡底與對照區差異明顯(P<0.05).

表1 沉陷區和對照區不同深度土壤養分含量統計特征值

注: 不同字母代表不同樣地差異顯著(P<0.05).圖3 沉陷區和對照區不同坡位土壤養分含量Fig.3 Soil nutrient contents at different slope positions in the subsided area and control area

3.2 植物群落變化特征

3.2.1植物群落組成

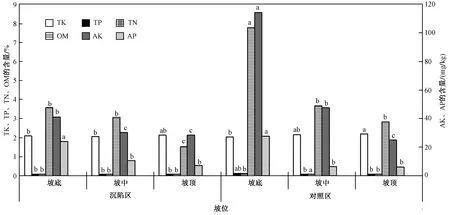

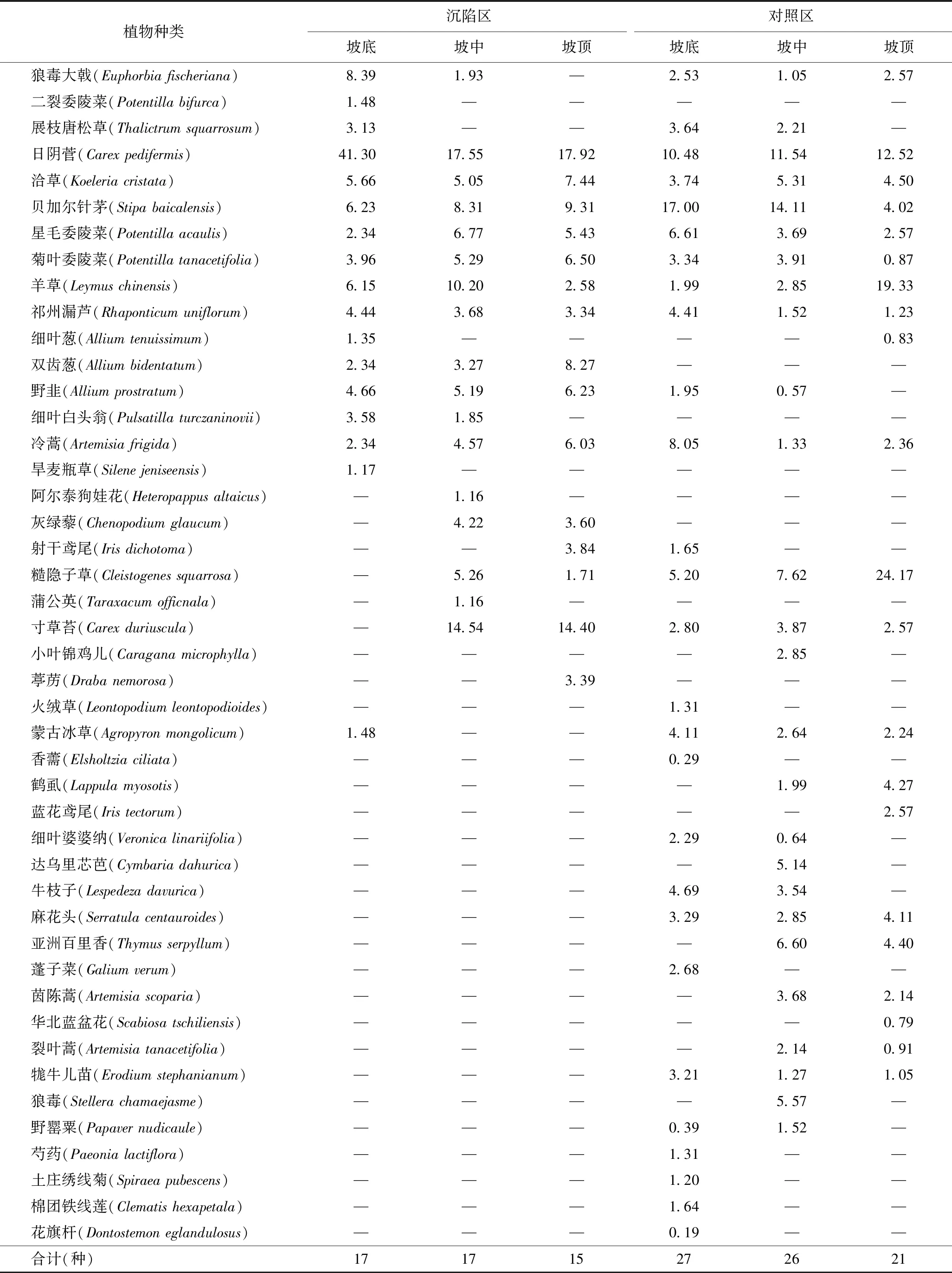

植物群落組成分析結果(見表2)表明,沉陷區和對照區物種數量存在差異,沉陷區物種總數比對照區減少了28.6%~37.0%. 對照區植被類型為羊草+貝加爾針茅群落,羊草、貝加爾針茅作為優勢種,其重要值在群落中最大,分別為19.33%和17.00%,主要伴生種有日陰菅、洽草、星毛委陵菜、祁州漏蘆、麻花頭、蒙古冰草、寸草苔、牻牛兒苗等. 沉陷區物種的重要值與對照區差異顯著,優勢種羊草、貝加爾針茅的重要值分別降至2.58%~10.2%和6.23%~9.31%;伴生種日陰菅的重要值增加,由10.48%~12.52%增至17.55%~41.3%,成為群落中的優勢種;麻花頭、細葉婆婆納、牻牛兒苗等物種在沉陷區消失;雙齒蔥、寸草苔、冷蒿、洽草、星毛委陵菜、菊葉委陵菜等旱生伴生種的植物種類和數量增加.

3.2.2植物群落多樣性

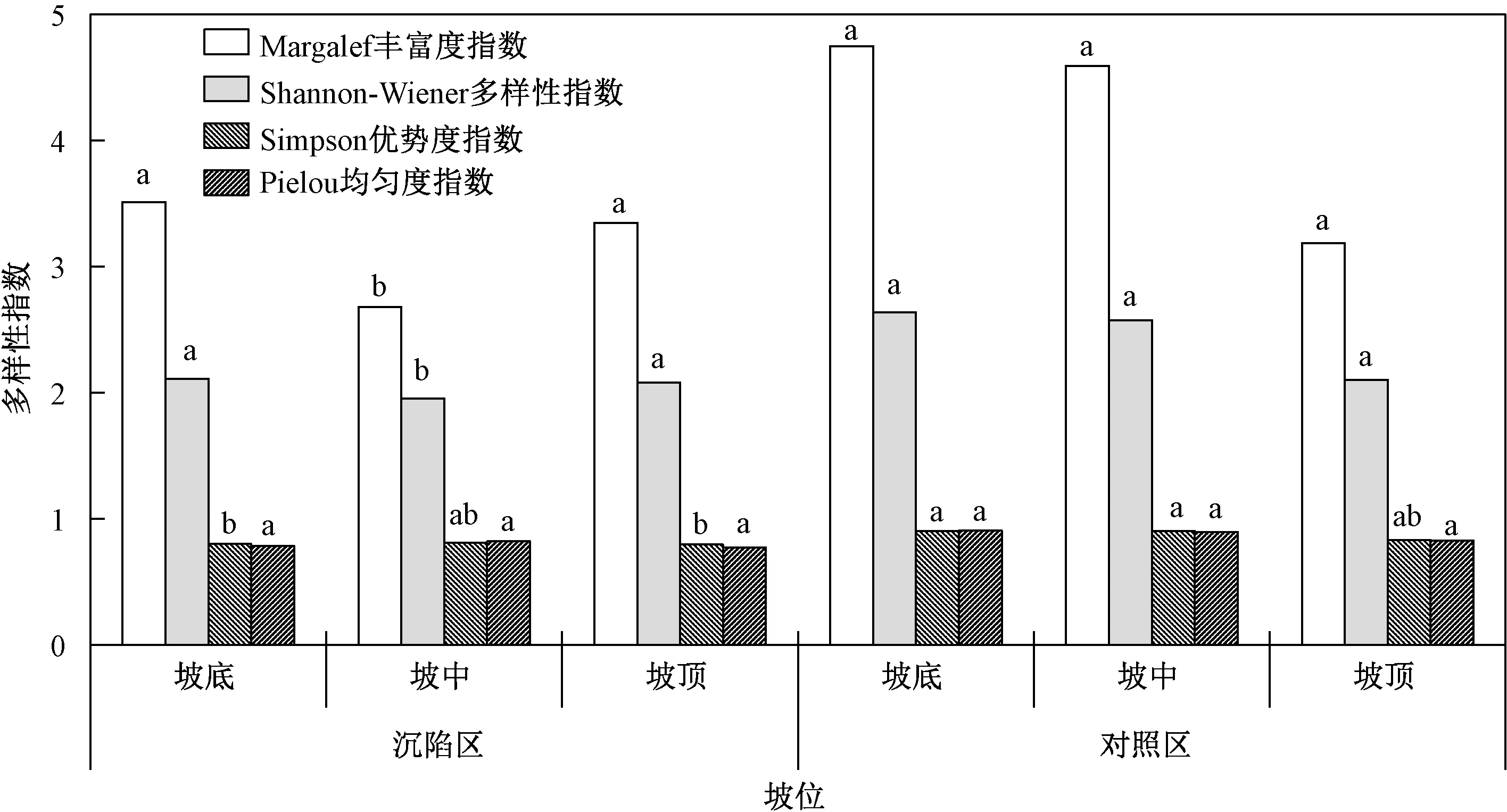

由圖4可知,沉陷區Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數、Simpson優勢度指數和Pielou均勻度指數分別為2.68~3.51、1.95~2.11、0.8~0.81和0.77~0.82,對照區分別為3.19~4.74、2.1~2.64、0.83~0.9、0.83~0.91. 與對照區相比,沉陷區群落多樣性指數均有不同程度的降低,Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數和Simpson優勢度指數在沉陷區與對照區差異顯著(P<0.05),Pielou均勻度指數差異不顯著(P>0.05). 受采煤沉陷的影響,群落的物種豐富度、多樣性和優勢種的優勢程度明顯下降,物種分布的變化不明顯.

從各坡位來看,沉陷區Margalef豐富度指數和Shannon-Wiener多樣性指數均在坡底最高、坡中最低,Simpson優勢度指數和Pielou均勻度指數均在坡中最大、坡頂最小,除Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數在坡中顯著下降外(P<0.05),其余指數在沉陷區不同坡位間的差異均不明顯(P>0.05).

表2 沉陷區和對照區物種組成和重要值

注: 不同字母代表不同樣地差異顯著(P<0.05).圖4 沉陷區和對照區群落多樣性指數Fig.4 Diversity index of plant community in the subsided area and control area

3.3 土壤性質與群落特征的關系

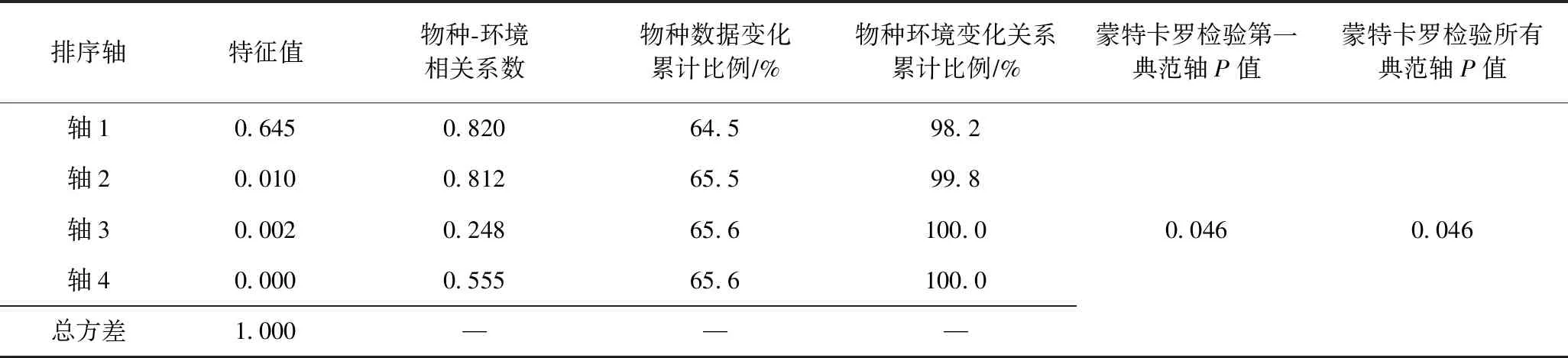

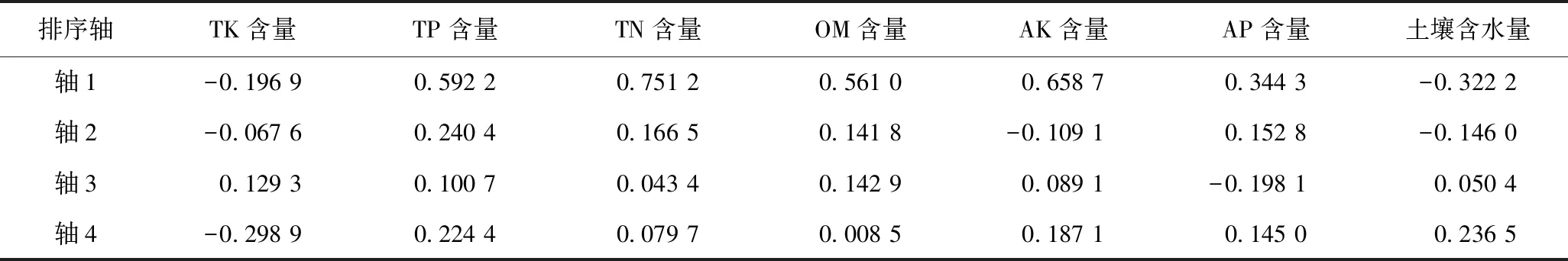

為了探索土壤性質與群落特征之間的關系,基于CANOCO軟件的線性冗余分析(RDA)方法,對土壤因子和植物多樣性指數進行排序研究(見表3、表4、圖5). 從表3可以看出,土壤性質與植物多樣性排序模型達到顯著水平(P<0.05),說明土壤性質可以很好地解釋植物多樣性的差異. 第一排序軸土壤性質對植物多樣性的解釋率為98.2%,幾乎包含了所有的土壤與植物因子關系信息,因此對第一排序軸進行深入分析. 結合各因子與第一排序軸的相關系數(見表4)及圖5可知,土壤TP、TN、OM、AK、AP含量均與Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數、Simpson優勢度指數和Pielou均勻度指數呈正相關,其中TP、TN、OM和AK含量與多樣性指數的相關系數均大于0.5(P<0.05),TK含量、土壤含水量與上述多樣性指數均呈負相關. 可見,土壤TN、AK、TP和OM含量對群落物種多樣性的影響較大.

表3 土壤性質與群落多樣性指數RDA分析結果

表4 土壤性質與多樣性指數的相關系數

注: M—Margalef豐富度指數;H—Shannon-Wiener多樣性指數;J—Pielou均勻度指數;D—Simpson優勢度指數;TK—全鉀含量;TN—全氮含量;TP—全磷含量;AK—速效鉀含量;AP—速效磷含量;SWC—土壤含水量.圖5 土壤性質與群落多樣性指數RDA排序結果Fig.5 RDA biplot of soil properties and species diversity indices

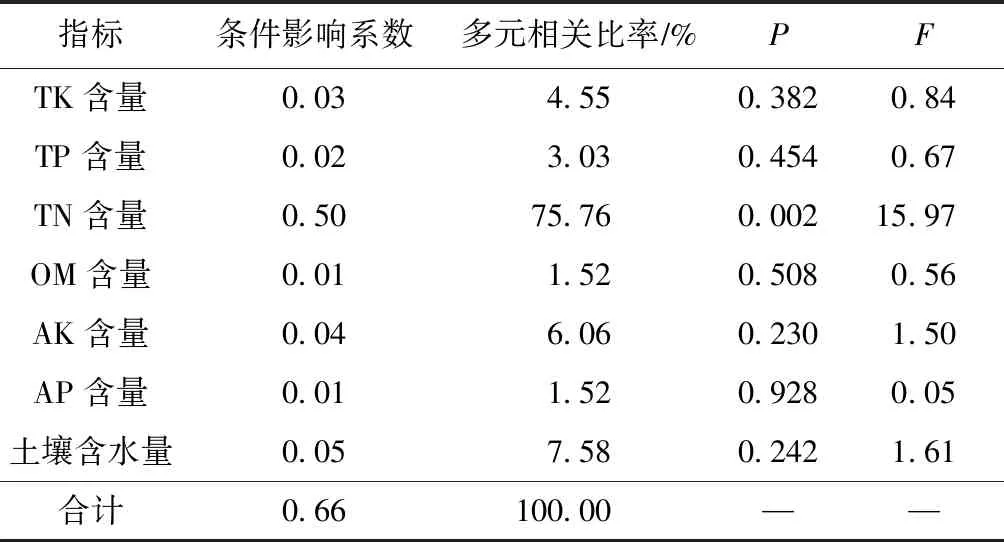

RDA排序結果可以反映土壤因子與植物群落間存在的相關關系,但它是多種土壤因子作用于群落多樣性的綜合結果. 因此,利用RDA分析中的前向選擇來篩選土壤因子中對植物群落特征變量影響最強的某一個或幾個因子. 應用前向選擇分析時,每一個土壤因子作為環境解釋變量被逐一引入模型分析,并通過蒙特卡羅檢驗評價其對植物變量解釋的顯著性(見表5).

表5 環境因子作為解釋變量的前向選擇和蒙特卡羅檢驗

前向選擇分析結果表明,群落多樣性變化的主要影響因子是土壤TN含量,其單獨解釋量占土壤性質總解釋量的75.8%(P=0.002,F=15.97).

3.4 土壤-植物系統綜合評價

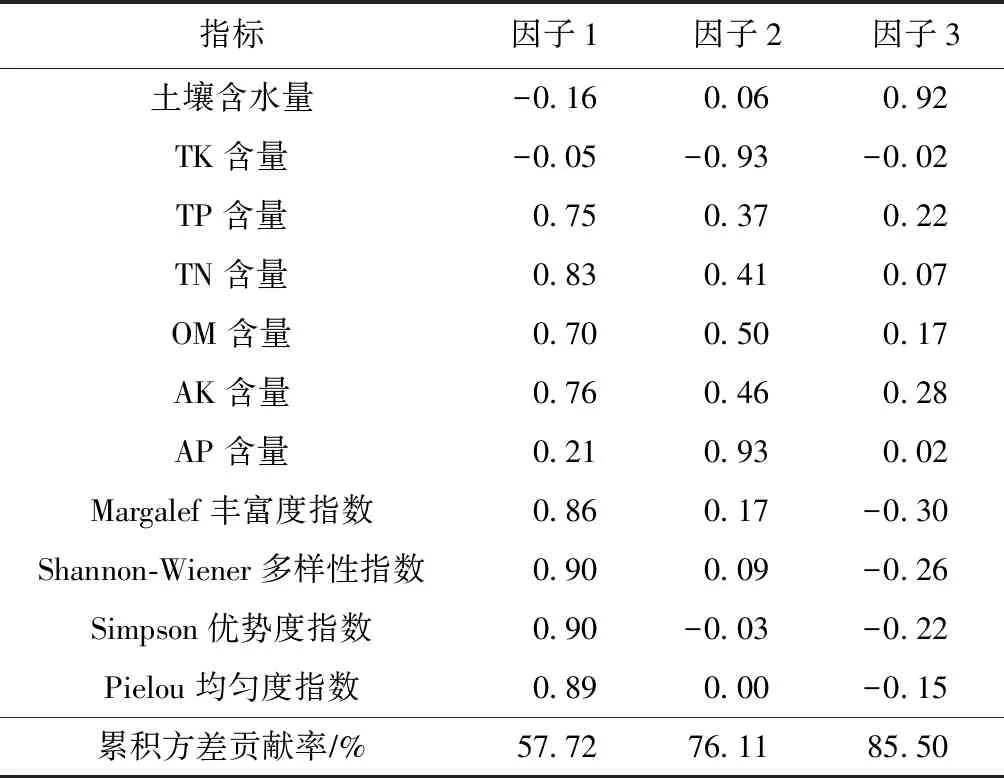

采用因子分析法對土壤含水量、TN、TK、TP和OM含量以及Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數、Simpson優勢度指數等共計11個指標進行分析.

由分析結果(見表6)可知,提取的3個主成分的方差貢獻率分別為57.7%、18.4%和9.4%,這3個因子的累積方差貢獻率達到85.5%,可以反映11個指標的絕大部分信息. 其中,因子1中TP、TN、OM、AK含量以及Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數、Simpson優勢度指數和Pielou均勻度指數的載荷均較大(絕對值均大于0.7),主要反映土壤養分儲量和群落多樣性特征,土壤養分狀況越好,植物對養分的利用效率越高,群落的物種豐富度和多樣性越大,植物個體分布也較均勻,因此可以概括為土壤養分供給和利用因子;因子2中TK、AP含量的載荷均大于0.9,因TK性質較穩定,其含量在研究區變化不大,故稱為土壤AP因子;因子3中具有較高載荷的是土壤含水量,反映土壤水分條件的優劣,即為土壤水分因子.

表6 因子旋轉后土壤、植物指標因子載荷矩陣

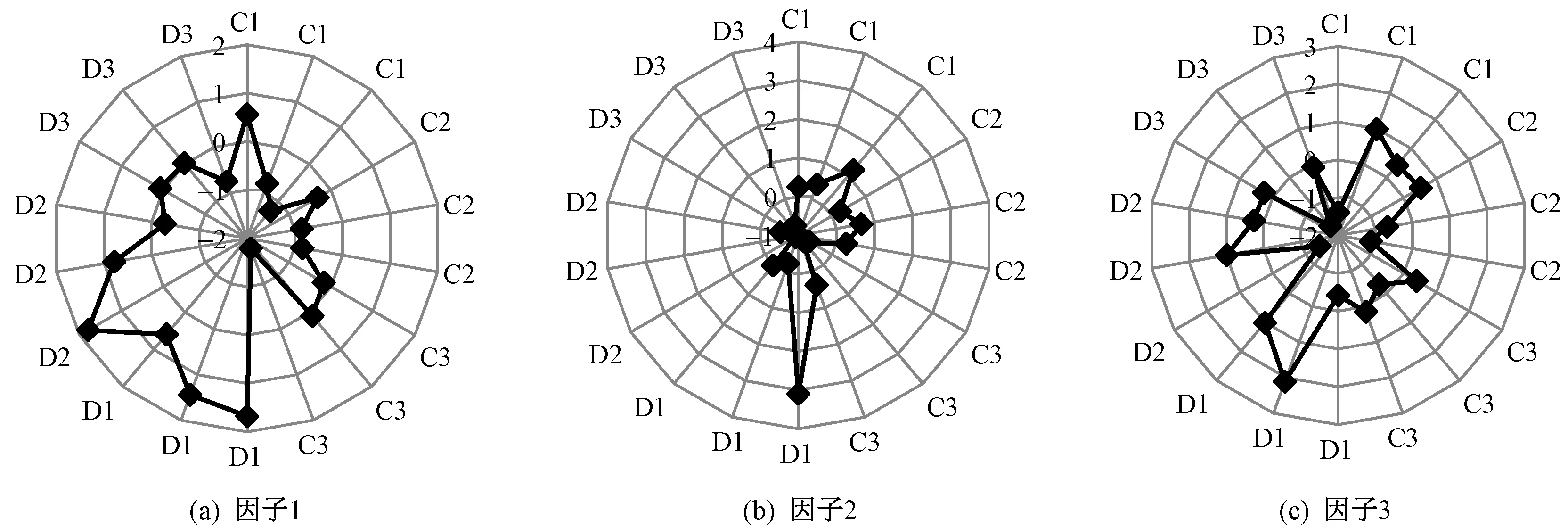

由旋轉后因子模型得到沉陷區和對照區各樣地因子得分雷達圖(見圖6),結果表明,沉陷區在因子1中的得分均較低,而對照區得分均較高,沉陷區土壤養分供給和利用受到干擾較大,養分匱缺嚴重,導致植物對養分的吸收利用受阻. 反映AP的因子2在沉陷區得分較高,由于沉陷區AP平均含量高于對照區,說明沉陷區AP有偏大、活化的趨勢. 因子3在沉陷區和對照區的得分相差不大,對照區相對較高,沉陷區土壤結構遭到破壞,土壤持水能力下降,使水分發生損失. 通過沉陷區和對照區土壤-植物系統的綜合評價(見表7)得出,沉陷區各樣地土壤-植物系統的綜合得分均低于對照區,整個系統處于不穩定狀態,土壤-植物系統退化趨勢明顯,而且沉陷區不同部位的退化程度表現為坡中>坡頂>坡底.

注: 圖中C1、C2、C3、D1、D2、D3依次代表沉陷區和對照區的坡底、坡中、坡頂樣地; 數值代表因子得分.圖6 沉陷區和對照區各樣地因子得分雷達圖Fig.6 Factor scores and radar diagram of each factor of sample plots in the subsided area and control area

表7 沉陷區與對照區土壤-植物系統綜合得分

4 討論

4.1 采煤沉陷對土壤水分的影響

井工礦開采會破壞煤層覆巖的力學平衡,導致覆巖發生垮落、裂隙和彎曲下沉[20],使采空區上方地表發生沉陷. 該研究顯示,沉陷區土壤含水量比非采區有所減少,尤其在坡中(沉陷邊緣區)最明顯,這與已有研究結果[21-23]基本一致. 土壤含水量受到土壤水分補給和土壤持水性能的影響[24-25]. 沉陷使地表產生裂縫,土體結構遭到破壞,土壤結構變得疏松,孔隙度增大,導致土壤持水能力下降[26-28],而且裂縫的出現增加了水分的垂向滲漏和側向蒸發,減少了大氣降水的有效補給,從而造成土壤含水量的下降. 由于坡中產生的裂縫數量多且寬度大,土壤水分的下滲量和蒸發量也隨之增大,致使坡中土壤水分減少最多.

4.2 采煤沉陷對土壤養分的影響

土壤養分是反映土壤質量的重要指標. 該研究初步表明,沉陷區TP、TN、OM和AK含量較非采區均有顯著下降,這與張發旺等[29-30]的結果相似,但與其不同的是,AP含量有增加趨勢,因為沉陷導致土壤中的粉粒和黏粒減少,使土壤沙化嚴重[31-32],沙土對磷素的固定和緩沖能力差,除非活性磷外,其他形態磷可全部或部分釋放到土壤中使AP含量增加[33-35],這與姚國征等[13]的結論基本吻合. 土壤結構的改變與土壤養分運移密切相關,沉陷形成地表裂縫,使土壤中的營養元素沿裂縫滲漏至采空區,從而引起土壤養分的缺失[20]. 同時,該研究發現,TN在沉陷區坡中流失嚴重,OM和AK含量在坡底減少量最多,這是因為不同土壤養分的流失途徑存在差別. 坡中氮素沿裂縫淋溶至土壤深層發生損失,而坡底位于沉陷中心區,地勢低洼,水熱條件相對較好,調查時也發現該部位植物種類多、蓋度高,可能是由于植物對土壤養分吸收利用程度高而造成可利用養分相對于其他坡位較低.

4.3 采煤沉陷對植物群落的影響

沉陷區土壤水分和養分條件的改變會打破土壤與植被之間的動態平衡,從而對植物群落產生影響[36]. 根據此次調查可知,沉陷后植物種類有所減少,群落組成發生改變,原生植被羊草、貝加爾針茅優勢地位下降,旱生植物種類和數量增多,植物群落發生逆向演替. 由于沉陷區土壤水分減少,加劇了水分脅迫,使環境趨于干旱化,而埋在土壤中適合旱生條件的植物種子(如雙齒蔥、菊葉委陵菜等)因生存環境適宜而萌發長成植株. 該研究中,沉陷區植物群落的Margalef豐富度指數、Shannon-Wiener多樣性指數和Simpson優勢度指數均明顯低于對照區,這與烏仁其其格等[1,36]的研究結果一致,而Pielou均勻度指數變化不顯著. 受采煤沉陷的影響,群落的物種多樣性有所下降,而物種均勻度變化不明顯. 這是因為,沉陷區TN、TP、OM等營養元素含量的降低使群落中部分植物的生長受到限制,如羊草在氮素虧缺的條件下光合速率會降低[37],使原有優勢種在群落中失去生長優勢,從而為次優勢種、伴生種和其他適宜物種(如日陰菅、寸草苔、雙齒蔥等)提供了機會,使其在種間競爭中占據優勢. 這些植物的生長不僅會抑制群落中其他植物的生長,甚至會導致其他物種的消失[38],從而造成物種多樣性降低. 同時,這也驗證了生態學的中度干擾假說[39],若干擾過度,先鋒種不能發展到演替中期,使物種多樣性較低. 雖然沉陷區植物群落的Pielou均勻度指數無顯著變化,但是仍有小幅降低. 在沉陷的影響下,群落中原有優勢種的優勢地位下降,優勢種發生改變,因此其分布的均勻度下降. 但草原植物的生態位相似,適應性強的物種會因為種間競爭而不會因優勢種的改變使其生態位寬度增加而大幅擴散[40],所以與對照區相比,物種Pielou均勻度未出現明顯降低.

4.4 采煤沉陷對土壤-植物系統的影響

土壤環境是植物群落生長的基礎,土壤質量對植物多樣性的影響需要深入研究. 這可能是因為土壤理化性質和養分因子之間的關系本就復雜[41],其作用于物種多樣性的耦合效應更為復雜,而且不同植物功能群對土壤質量的響應也不同. 該研究表明,土壤因子與植物多樣性的排序模型達到顯著水平,其對植物多樣性的解釋率為98.2%. 總體來看,土壤養分與植物群落多樣性指數呈正相關,這與李向磊等[42-43]的研究結果吻合. 其中TN、AK、TP和OM含量與群落物種多樣性的相關性顯著,且相關系數均大于0.5. 進一步研究發現,影響群落多樣性變化的關鍵因子是TN含量. 土壤氮素是植物生產力的決定性因素,也是影響草原植物群落組成的主要土壤環境因子[44]. 沉陷區TN含量的減少會使依賴于氮素的植物生長受限[37],在物種競爭中處于劣勢甚至被淘汰,導致群落多樣性降低. 而植物多樣性的降低又會影響土壤微生物群落和土壤酶活性[17,36],進而影響土壤營養元素代謝,導致土壤肥力質量進一步降低. 可見,在采煤沉陷的干擾下,土壤與植被是相互作用、相互影響的.

土壤-植物系統的綜合評價結果顯示,與對照區相比,采煤沉陷后土壤-植物系統發生退化,且坡中位置退化最明顯,這與坡中土壤水分和養分的缺失及其對植物群落的作用有關. 因此,在我國東部草原區開展生態恢復時要注重土壤質量的恢復,尤其是地表裂縫密集的部位,通過合理的措施改良土壤結構,增加土壤蓄水、保肥能力,進而實現植被系統的快速恢復,促進礦區生態系統朝著健康、穩定狀態發展.

5 結論

a) 呼倫貝爾草原采煤沉陷后,沉陷區土壤含水量比對照區下降了4.8%,坡中土壤水分損失最多. 土壤TK、TP、TN、OM和AK含量均有不同程度的降低,土壤養分在坡中和坡底流失嚴重.

b) 沉陷區植物種類數量比對照區減少了28.6%~37.0%,原生植被羊草、貝加爾針茅的重要值下降,雙齒蔥、寸草苔等旱生植物種類和數量增加,植物群落發生逆向演替,物種多樣性有所下降.

c) 研究結果顯示,土壤因子對植物多樣性的解釋率為98.2%,土壤TP、TN、OM和AK含量與多樣性指數均呈正相關,且相關系數均大于0.5,土壤TN含量是影響群落多樣性的關鍵因子.

d) 土壤-植物系統綜合評價得出,沉陷區土壤養分受影響較大,從而影響群落的結構特征. 沉陷區土壤-植物系統較對照區退化趨勢明顯,沉陷盆地坡中部位(沉陷邊緣區)退化最嚴重.