環境微塑料的遷移轉化及生態毒理學研究進展

陳璇,章家恩,2,3,4,*,危暉,2,3,4

1. 華南農業大學資源環境學院,廣州 510642 2. 廣東省生態循環農業重點實驗室,廣州 510642 3. 廣東省現代生態農業與循環農業工程技術研究中心,廣州 510642 4. 農業農村部華南熱帶農業環境重點實驗室,廣州 510642

塑料因其具備輕便、成本低、可塑性強和耐用等優質特性,被廣泛應用于航空航天、軍事、農業、工業以及日常生活等多個領域[1]。中國一直是塑料的生產大國[2],根據國家統計局公布的數據,2017年中國塑料制品產量累計達7.5155×107t,大約占全球塑料產量的21.5%[3]。塑料制品在人們的生活中無處不在,給人們帶來便利的同時,也造成了嚴峻的生態環境問題。據調查,到2020年,全球大約產生3.59億t的塑料垃圾,其中有1.5~2億t(甚至更多)被丟棄在垃圾填埋場或自然環境中[4]。丟棄的塑料廢棄物最終都會破碎為微塑料顆粒(microplastics, MPs)。

20世紀中后期,科學家們就已經發現了微塑料的存在痕跡,Carpenter和Smith[5]于1972年在西馬尾藻海發現了許多經過風化作用形成的0.25~0.5 cm的塑料顆粒,但是“微塑料”概念的首次提出是在2004年[6],至此才逐漸引起了重視和警惕。微塑料作為一種新型污染物,是指直徑<5 mm的塑料碎片或顆粒,包括碎片、纖維、顆粒、發泡和薄膜等不同形貌類型[7-8],由于其穩定的化學性質,可在環境中存在數百年到幾千年[9],并且由于微塑料具有粒徑小、數量多、分布廣等特點,因此極易被生物攝取,并在食物鏈中積累[10],同時可進一步降解至納米級顆粒威脅人體健康[11]。自2011年起,聯合國環境規劃署(UNEP)開始持續關注海洋中的塑料垃圾,尤其關注微塑料的污染問題。2014年6月的首屆聯合國環境大會上,UNEP發布UNEPYearBook2014[12]和ValuingPlastic:TheBusinessCaseforMeasuring,ManagingandPlasticUseintheConsumerGoodsIndustry[13]報告指出,海洋里大量的塑料垃圾給海洋生態系統造成的經濟損失每年高達130億美元。Nature雜志在2014年12月連續2期報道了海面漂浮和海底沉積物中微塑料的研究進展,并呼吁人們關注海洋環境中的微塑料污染及其危害[14-15]。

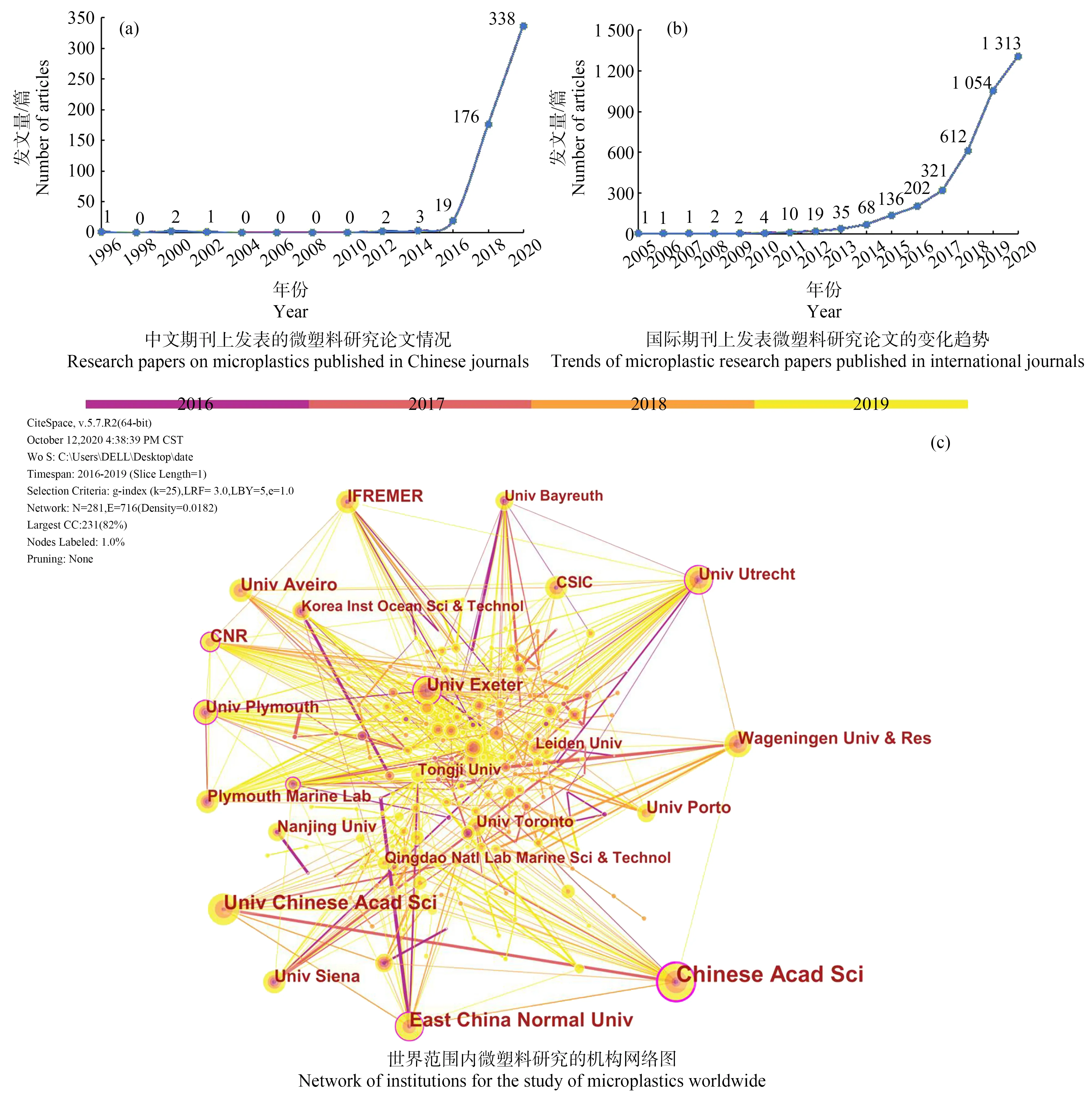

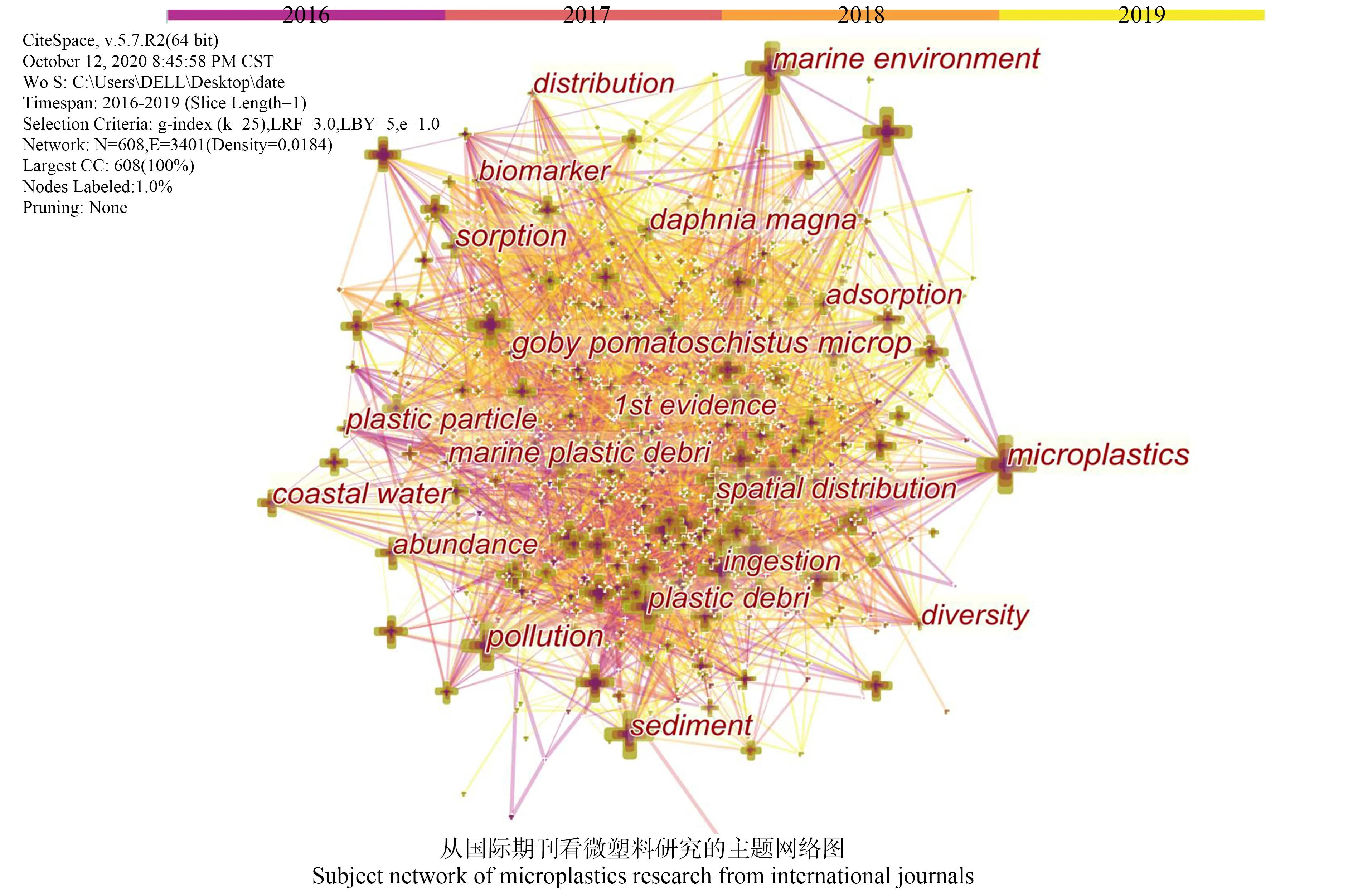

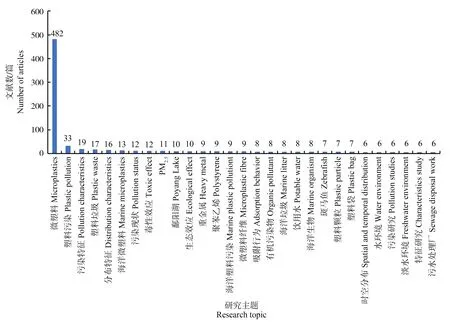

本文通過關鍵詞“微塑料”對文獻數據庫進行檢索,發現有關微塑料的論文主要集中發表在近6年,并呈逐年增長趨勢(圖1(a)和1(b)),特別是2017年以來,國際期刊上每年發表論文都在300篇以上(圖1(b)),研究內容主要集中在微塑料對海洋環境的影響及對海洋生物的毒性研究等方面(圖2)。在中國,現階段針對微塑料污染的研究機構雖多于其他國家(圖1(c)),但研究內容主要集中在微塑料的調查與生態效應等方面(圖3),而有關微塑料在生態環境中遷移轉化的報道還相對較少。因此,本文主要通過文獻查閱和分析,從微塑料的形態及來源、分布特征、遷移轉化、微塑料的生態毒性以及作用機制等方面,綜述了近年來的研究進展,并提出了相關研究展望與建議,旨在為開展微塑料研究與防控工作提供參考。

1 微塑料的形態及來源(Morphology and source of microplastics)

1.1 微塑料的形態(Morphology of microplastics)

微塑料種類繁多,以材質劃分,目前環境中檢出的微塑料主要包括聚乙烯(FE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚醋(Pest)和聚對苯二甲酸類(PET)[16]。微塑料的外形多為圓柱、圓形和圓盤狀,其色彩以透明、白色和灰色較為常見[17]。微塑料的形態結構復雜,有明顯的裂縫孔隙。其孔隙較發達且比表面積大[18],疏水性強,是眾多疏水性有機污染物和重金屬的理想載體[19]。

圖1 微塑料研究領域發表的論文及相關研究機構情況Fig. 1 Research papers on microplastics published in journals and related research institutions

1.2 微塑料的來源(Source of microplastics)

微塑料的來源相當廣泛,它主要來自工業、農業及制造業等各個方面,從紡織品、電子設備再到顏料印染行業,到處都有它的蹤跡,例如塑料袋、衣物制品、餐具、汽車以及船舶建筑等方面。

1.2.1 微塑料的主要貢獻者——塑料垃圾

塑料制品的主要成分是人工合成塑料,其破碎后會產生大量塑料微粒[20]。據調查研究報道,塑料的完全降解少則需要幾百年時間,多則上千年才能完成[21]。它們會隨著水流、風力等外力作用進入海洋環境。在此過程中經過物理、化學和生物等作用分解產生的塑料顆粒性質穩定,降解困難,可在海洋中存留數百年以上。

圖2 微塑料研究的主題分布情況(國際)Fig. 2 Distribution of topics on microplastics from international journals

圖3 中文期刊上微塑料研究的主題分布情況Fig. 3 Distribution of topics on microplastics from Chinese journals

1.2.2 微塑料的生產來源——合成織物

當前,人們穿的衣物主要成分中大約有60%為化纖。有研究表明,每洗一件合成織物大約會有1 900個塑料纖維脫落[21],而現階段的洗衣機還沒有過濾超細纖維的能力,因此,這些超細纖維會隨著廢水一起進入到水環境中[22]。

1.2.3 微塑料的生活來源——個人洗護、清潔和化妝品

塑料微粒具有天然去角質的功能,且價格低廉,因此被廣泛應用于化妝品、洗衣液、牙膏和洗面奶等皮膚去角質產品中,而明顯增加產品的清潔作用[23-26]。但這些微塑料物質在使用過程中會隨著生活廢水流入水環境中,最后遷移至海洋,給海洋生態環境帶來嚴重的污染問題。

2 微塑料的分布特征(Distribution characteristics of microplastics)

2.1 大氣圈中微塑料的分布特征(Distribution of microplastics in the atmosphere)

近年來,國內研究人員在上海[27]、東莞[28]和煙臺[29]等地的大氣樣品中發現了以纖維類為主的微塑料的存在。同時,鑒定出包括聚對苯二甲酸乙二醇酯(polyester terephthalate, PET)、聚乙烯(polyethylene, PE)等在內的多種微塑料。Liu等[30]檢測了中國39個主要城市的室內外降塵樣品,通過分析PET和聚碳酸酯(polycarbonate, PC)的質量濃度發現,室內PET的質量濃度達到1 550~120 000 mg·kg-1,明顯高于室外,而室內PC的質量濃度與室外差別不明顯[31]。

國外研究人員也在法國巴黎[32]、比利牛斯山區[33]以及德國漢堡[34]的大氣沉降樣品中發現了微塑料的存在,除在巴黎地區的微塑料主要類型為纖維類外,比利牛斯山區和漢堡地區以碎片類微塑料為主。Allen等[33]通過對比利牛斯山區的氣團運動軌跡進行分析,發現微塑料通過大氣傳輸的距離可達95 km。因此,大氣環境中的微塑料污染通過大氣傳輸,已成為陸地環境微塑料污染的一個重要來源。目前,已有的大氣環境中微塑料污染研究主要基于單區域或多區域的短周期采樣調查,缺少針對多區域、長周期的大氣微塑料污染比較研究。海岸帶是受全球氣候變化和人類活動雙重影響的重要區域,研究海岸帶城市大氣中微塑料污染的時空分布特征具有重要的科學意義。

2.2 水圈中微塑料的分布特征(Distribution of microplastics in hydrosphere)2.2.1 微塑料在全球水域分布廣泛

風力、河流和洋流等外力作用能將環境中的塑料殘體帶至偏遠地區[35],是偏遠地區微塑料污染的重要途徑[36]。研究表明,無論是北極積雪,還是珠穆朗瑪峰最頂峰,以及海底最深處,微塑料碎片幾乎遍布每個生態系統[37-38]。西班牙國家研究委員會馬拉斯皮納(Malaspina)海洋考察隊發現,全球海洋中存在五大塑料碎片聚集地,分別是北太平洋、北大西洋、南太平洋、南大西洋和印度洋地區,這些聚集帶基本與海洋表面的五大環流所在地重合[39]。在北太平洋副熱帶環流區,塑料顆粒含量達到3 276 個·m-3和250 mg·m-3。Cózar等[38]的研究結果顯示,微塑料在這些渦旋區的分布呈外低內高的趨勢,渦旋外緣的微塑料含量通常<50 g·km-2,接近渦旋中心區域的微塑料含量一般>500 g·km-2,而渦旋中心區域微塑料含量通常高達1 500~2 500 g·km-2,是渦旋外緣的30倍以上。因此,微塑料在海洋中的空間分布變化受到海流影響較大,呈現分布廣泛、區域高度集中的現象。Eriksen等[39]在美國五大湖的21個站點采集樣品并分析了其中的塑料碎片,發現其中20個站點樣品微塑料含量達43 000 個·km-2。法國和比利時研究人員對法國、意大利北部及西班牙的地中海海域表層10~15 cm海水取樣分析,結果顯示90%的樣品均含有塑料垃圾碎片,由此推測在整個地中海海域約有2 500億個微塑料垃圾碎片[40-41]。

2.2.2 微塑料在近海環境分布相對集中

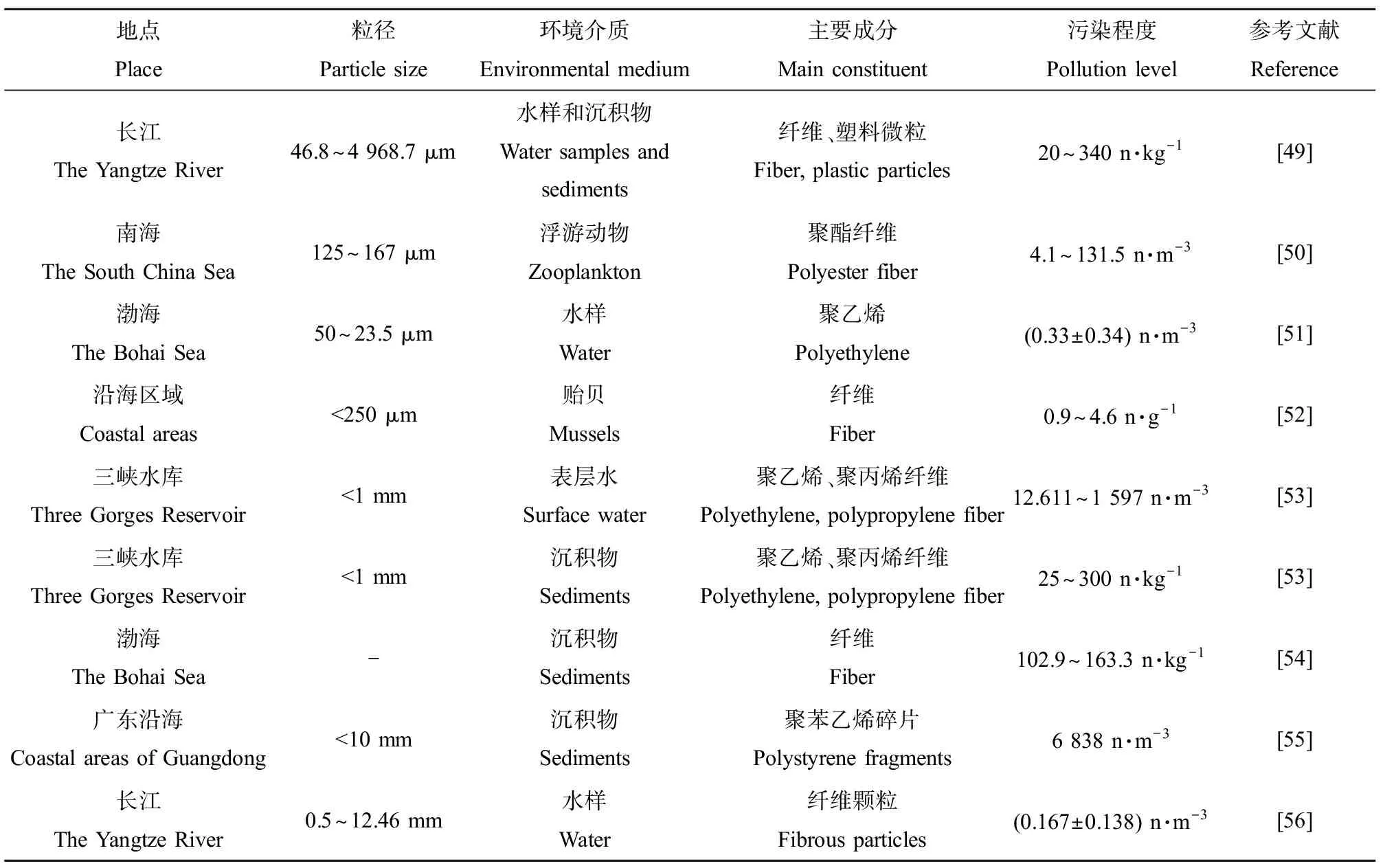

近海海洋環境中的微塑料主要分布在表層海水、海灘與岸灘以及近海沉積物中。通過分析近海、海灣、海峽和海島周邊等[41-48]不同區域海面漂浮微塑料的顆粒粒徑及分布特征,可以發現近岸海域海面漂浮的微塑料污染已相當普遍。就中國而言,主要集中在長江和東海近岸、南海海灘、渤海海灘、香港島近岸海面及沙灘等(表1)[49-56]。其中,廣東沿海的沉積物中微塑料的主要成分是聚苯乙烯碎片,含量高達6 838 n·m-3[55]。三峽水庫表層水中微塑料的含量也高達12.611~1 597 n·m-3[53],其主要成分是聚乙烯和聚丙烯纖維。而南海的水樣中檢測出的微塑料主要成分則是聚酯纖維,含量為4.1~131.5 n·m-3[50]。目前,我國海洋環境狀況公報中每年都有海洋塑料垃圾的相關數據,但尚未見到有關微塑料方面的信息。因此海洋中微塑料的數量和總量及分布特征應作為今后海洋環境監測的內容。

表1 我國近海環境中微塑料污染現狀Table 1 Status of microplastics pollution in offshore environment of China

2.2.3 深海成為微塑料的匯

自2001年北太平洋垃圾帶發現以來,其范圍現已擴大4倍~16倍,并且94%的漂浮碎片為微塑料[57]。學者們通過研究海洋中微塑料的垂直分布發現,碎片的最終歸宿不僅僅在海水表層,更在深海或深淵帶。中國科學院深海科學與工程研究所彭曉彤團隊在對馬里亞納海溝挑戰者深淵的微塑料調查中發現,在馬里亞納海溝2 673~10 908 m深的底層海水中,微塑料含量為2.06~13.51 個·dm-3,比開放大洋表層及次表層水中微塑料的含量高出數倍;在馬里亞納海溝5 108~10 908 m深的表層沉積物中,微塑料含量為200~2 200 個·dm-3,也明顯高于大多數深海表層沉積物中的含量[58]。絕大部分的塑料密度小于海水,因此進入海洋環境后會首先累積在海水表層[7]。塑料在海水表層的風化、裂解和破碎會引起微塑料在水柱中的垂直遷移和沉降。導致沉降的因素不僅包括塑料聚合物的密度,也包括微塑料表面的附著生物,最終使微塑料沉降于海底[39]。已有研究表明在深海區域海底遍布垃圾,其中最常見的就是塑料垃圾[59]。2014年,Woodall等[60]、Law和Thompson[7]的研究結果就已經表明深海是微塑料的主要匯集區。和微塑料相比,在深海下潛的研究中,大塊塑料垃圾的報道更廣泛。因此,深海微塑料的研究還有待進一步深入。

2.3 土壤圈中微塑料的分布特征(Distribution of microplastics in the soil environment)

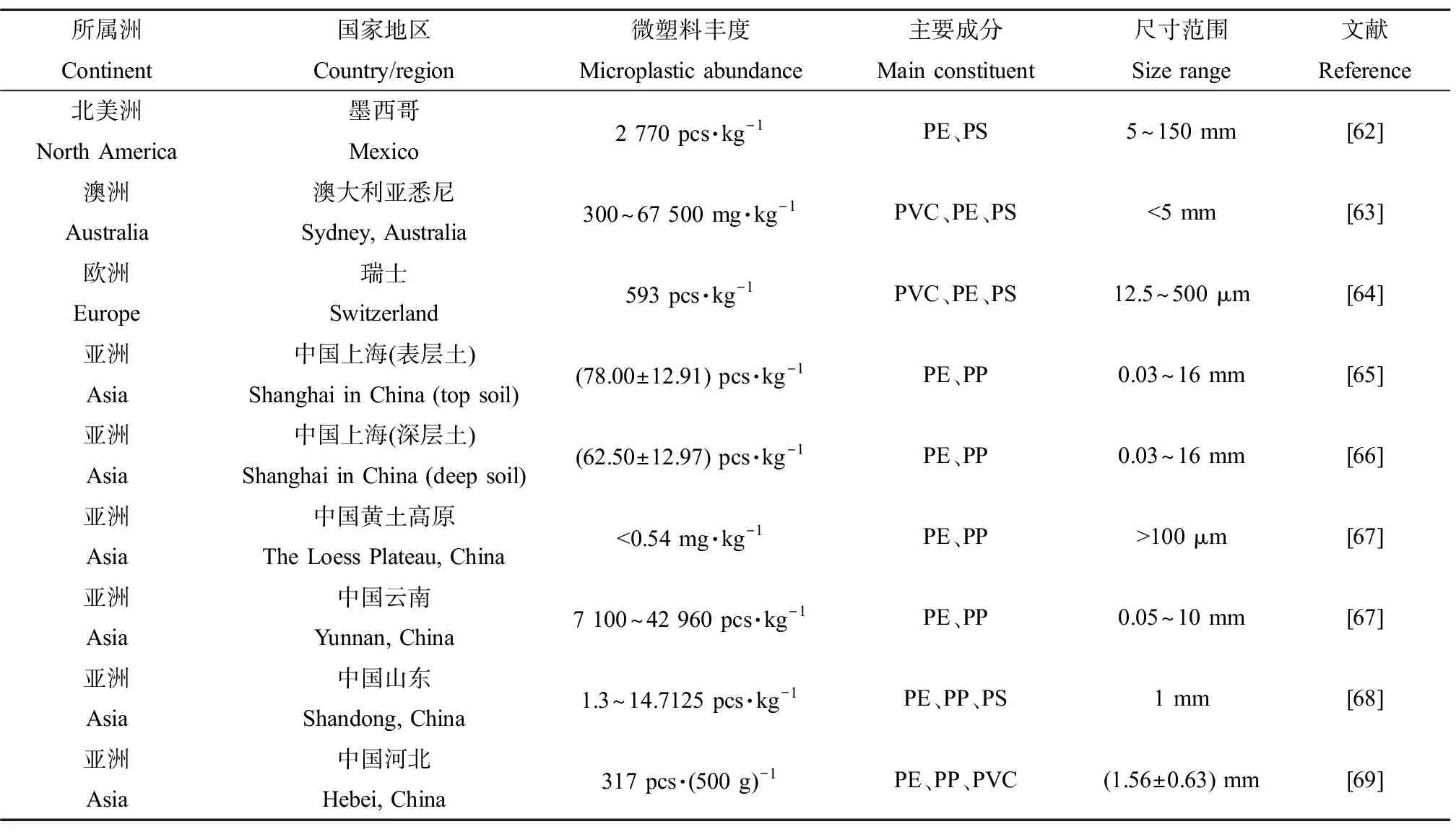

由于目前世界各國對土壤微塑料污染的研究有限,因此只能得出部分地區的土壤微塑料污染現狀。由表2可知,雖然微塑料的豐度在描述上單位不盡相同,在尺度范圍上也存在差異,但墨西哥、澳大利亞悉尼以及瑞士的微塑料在主要成分上均含有PE和PS[61-69]。在我國已檢測的幾個地區中,黃土高原中微塑料的豐度(<0.54 mg·kg-1)可能是最低的。中國云南作為旅游資源豐富的省份,微塑料含量高達(7 100~42 960) 個·kg-1,顯著高于中國其他地區。在這些地區中,微塑料的主要成分是PE和PP。從以往的研究可以看出,微塑料在空間上呈現分布不均的現象,這可能與國家或地區的地理特征、發展程度和人口密集程度等相關[61]。目前,我國微塑料在土壤中的分布研究還處于初級階段,因此建立健全規范化的計量、測定和修復等指南標準是今后的重要任務。

表2 世界范圍內部分地區土壤中微塑料的分布特征Table 2 Distribution characteristics of microplastics in soils in some parts of the world

2.4 生物圈中微塑料的分布特征(Distribution of microplastics in the biosphere)

由于海洋是微塑料污染的重災區,許多海洋生物(包括可以食用的魚類、蝦及貝類等)已被證實可以吸收微塑料并將其儲存在體內[70-71]。采集來自紅海沙特阿拉伯海岸4種不同棲息地的26種商業和非商業魚類,在14.6%的樣本魚類的胃腸道內發現微塑料存在,體內微塑料濃度最高的魚類是石斑魚(底棲動物)[72]。亞馬遜河口的14種魚類中有13.7%體內檢測出含有微塑料,且微塑料顆粒數量與魚體的大小呈正相關[73]。除了魚類,牡蠣等貝類也容易攝入微塑料。研究結果表明,在中國17個城市的養殖牡蠣中均發現了微塑料,平均每個牡蠣樣本中含有2.93個[74]。在加拿大和比利時,野生的和購買的養殖貽貝也都受到了微塑料纖維的污染。由于貽貝通常養殖在滌綸線(PP線)上,而這些塑料線老化時可能會在貽貝體內殘留塑料碎片[75],這些進入生物體內的微塑料不能得到有效的降解和排出,會在其體內存留較長時間。van Cauwenberghe和Janssen[76]將從比利時商店購買的牡蠣進行為期3 d的凈化后,其體內依然存留有微塑料。當這些生物被食用后,其體內的微塑料就會進入人體。Ragusa等[77]采用拉曼顯微光譜法,在母體、胎兒和羊膜中均發現了微塑料,且在母體側、胎兒側和絨毛膜3個部分都檢測出了5~10 μm大小不等的12個微塑料碎片,每個微顆粒上都有色素沉著。研究表明,這些微塑料所攜帶的物質會或對人體內分泌系統產生干擾,并可能對人體健康造成長期影響[76]。不僅如此,人體還會通過呼吸作用將微塑料聚集在肺部[70]。微塑料被吸入人體內會通過呼吸道到達肺泡內,雖然可吸入顆粒中粒徑較大的顆粒會在上呼吸道中被黏膜纖毛清除,但小粒徑的顆粒不受這種作用的限制,可以到達肺部深處并長時間沉積于此[76]。

3 微塑料的遷移轉化(Transportation and transformation of microplastics)

3.1 微塑料在各環境介質間的遷移轉化(Transportation and transformation of microplastics among environmental media)

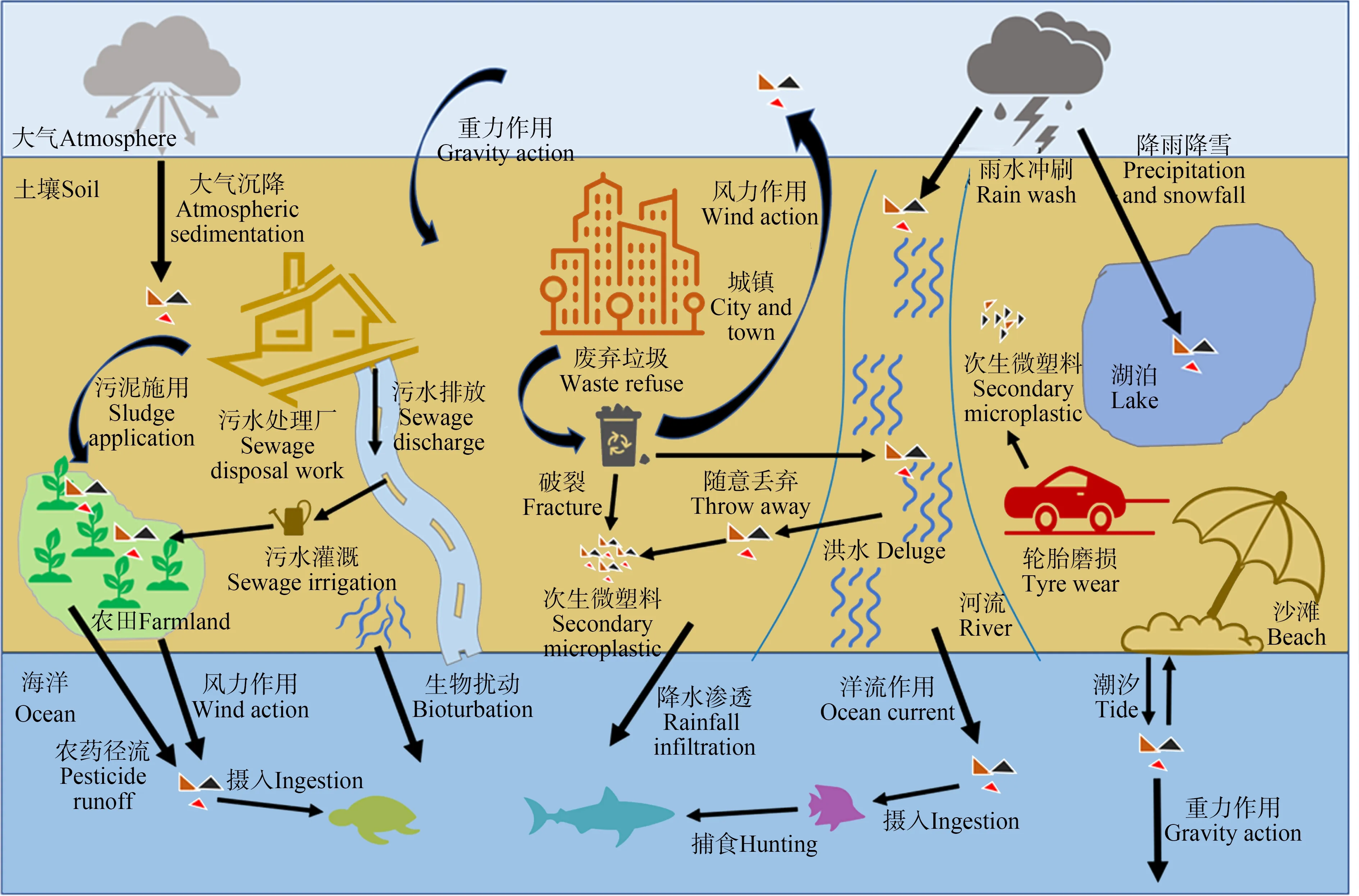

大部分的微塑料密度較小,會漂浮或懸浮在水體表面,在洋流、潮汐、風浪和海嘯等外力的作用下進行遷移(圖4)。在不同環境介質之間,微塑料會發生一定的環境遷移行為。沉降作用及雨水可以將大氣中的微塑料帶入陸地環境及水體中,但目前陸地環境中的微塑料通過何種途徑遷移進入大氣還處于初級研究階段。有研究表明,陸地環境中的微塑料可以通過風力作用遷移至大氣中[78]。積累在陸地環境中的部分微塑料則在植物根系、生物和機械擾動作用下發生遷移。目前對生物擾動驅動下微塑料遷移的研究較多。例如,土壤中的蚯蚓(L.terrestris)可將60%以上的聚乙烯小球從表層向下遷移至10 cm以下的土層,其中小粒徑(710~850 μm)微塑料要比大粒徑更容易遷移[79]。Huerta Lwanga等[80]的研究也顯示微塑料會隨蚯蚓遷移至其洞穴中,并且蚯蚓對微塑料的遷移也具有粒徑選擇性,其中粒徑<50 μm的PE小球要比其他大粒徑更容易遷移。除蚯蚓外,彈尾目昆蟲白符跳(Folsomiacandida)和小原等節跳(Proisotomaminuta)也能將樹脂顆粒(100~200 μm)和纖維從表層土壤遷移至下層[81]。微塑料除了受擾動后在土體內遷移外,還可通過侵蝕、地表徑流等形式向土體外遷移至淡水系統[82]。淡水環境被認為是陸地和海洋環境之間微塑料遷移的紐帶,陸地上約80%的微塑料便是通過河流進入到海洋環境[83]。但當發生潮汐現象或者洪水時,微塑料又能從海洋或河流反向遷移回到陸地環境。微塑料經過廢棄塑料碎塊降解、排水系統、大氣沉降、土壤微塑料污染下滲和農田徑流等來源進入陸地水體后,大致有3個去向:(1)沉積在江河、湖泊底部,與河湖底部淤泥摻和在一起,或者隨著水流遷移并最終進入海洋;(2)在陸地水環境中降解與轉化;(3)被生物攝取吸收累積,從而進入食物鏈,在不同食物鏈環節中累積與傳遞。

微塑料的自身特征(密度、形狀和大小)以及外在因素,如天氣(風、降雨)、地形和水文(水位、流速)等會影響微塑料的遷移過程。Moore[84]指出由于微塑料的聚集沉積和斯托克斯沉降作用,中等大小的微塑料更容易從淡水環境中遷移至海洋環境中,而那些較大的微塑料則容易滯留在原地。不管是沉積在河流底部,還是隨水流遷移,都會受到外界環境因素的影響,被分解成更小粒徑的微塑料,甚至是納米微塑料,或最終降解轉化為CO2、H2O和甲烷[84]。光降解被認為是最有效的非生物降解方法之一,尤其是漂浮在水體表面的微塑料,和海濱沙灘上的微塑料一樣,其長時間暴露在陽光下,在紫外線和空氣中氧氣的作用下會逐漸老化分解[83]。水流的作用、河床及河岸的摩擦、磨損等機械作用也會導致微塑料進一步老化并快速破碎分解。而在微塑料粒徑不斷變小的過程中,微塑料也可以被微生物利用從而實現完全降解。微生物降解被認為是塑料降解的最理想途徑,微生物對聚合物的降解效率幾乎能達到100%[85]。微生物在降解過程中以有機物形式存在的碳轉化為無機態碳(主要為CO2)。所以,微生物的降解作用又稱為生物礦化作用[85]。在有氧情況下,需氧微生物將塑料降解為CO2和H2O;在無氧環境下,厭氧微生物將塑料降解為CO2、H2O和甲烷[86]。塑料的微生物降解作用可以分為2個階段,首先是在生物或非生物作用下將聚合物轉化為單體、低聚物或二聚物,然后單體、低聚物或二聚物進入微生物細胞充當碳源和能源,轉化為CO2、H2O和甲烷[83]。微塑料的特性決定了塑料聚合物轉化為單體的時間。在生物或非生物作用下聚合鏈斷裂后,塑料原來的結構發生變化,聚合物與聚合物之間,聚合物與塑料添加劑之間失去連接作用,塑料添加劑從塑料中溶出或流失,使塑料的特性發生改變。加上微小化之后的聚合物暴露在外界環境中的比表面積加大,促進了微生物的附著繁殖和物理化學反應的發生,使聚合物進一步降解,分解成更小的微塑料或單體,進而被微生物利用礦化,轉化為CO2、H2O和甲烷。

圖4 微塑料在生態系統中的環境行為概念示意圖Fig. 4 Conceptual schematic diagram of environmental behavior of microplastics in ecosystems

3.2 微塑料在食物鏈中的遷移轉化(Transportation and transformation of microplastics in the food chain)3.2.1 微塑料在海洋食物鏈中的遷移轉化

對納米塑料在海洋生物體中的生物效應研究表明,納米塑料可被多種海洋生物吞食或攝取,并積累在生物體內,且排除緩慢,并可以進入生物體的腸道組織內,造成其消化道的機械損傷和堵塞,或者引起假的飽食感,導致生物體攝取量降低,從而影響生物體內的系統平衡和正常代謝,造成其死亡[87]。Bhattacharya等[88]以海洋內重要的初級生產力——單細胞生物綠藻為研究對象,發現帶電的PS微球(20 mm)可以吸附聚集在綠藻(2~10 μm)的表面,影響藻類的光合作用。同時,由于這種吸附作用的存在,導致扇貝類對這些藻類表面的納米塑料的吸收能力大大增強。Della Torre等[89]研究發現表面帶負電的40 nm的PS微球容易聚集在海膽胚胎(Paracentrotuslividus)的消化道內,而表面帶正電的PS微球表現出更為明顯的毒性。此外,Cedervall等[90]研究了納米塑料沿著海洋食物鏈的轉運情況,發現納米塑料可以沿著斜生柵藻—大型水蚤—鯽魚的水生食物鏈發生遷移,并影響鯽魚的脂質代謝和行為活動。

目前,由于納米塑料具有顆粒小的特點,且檢測生物組織中納米塑料的方法較少,因此,在納米塑料的組成、分布及對生態環境和生物的影響等方面的研究還相對較少,今后亟待進一步探究納米塑料在海洋生物中遷移轉化的相關過程與效應。

3.2.2 微塑料在陸地食物鏈中的遷移轉化

土壤中的微塑料也可以通過食物鏈發生傳遞、富集,帶來健康風險。Huerta Lwanga等[91]首次報道了微塑料在庭院土壤—蚯蚓和土壤—雞食物鏈中的傳遞,發現微塑料從土壤到蚯蚓糞的富集系數高達12.7,而從土壤到雞糞的富集系數更是高達105。此外,該研究同時也觀測到雞的砂囊中也有微塑料富集,富集系數為5.1。由于砂囊通常作為食材使用,因此,需要關注該暴露途徑下微塑料對人體健康的影響。目前,對土壤中微塑料能否進入植物體內的報道還很少。Qi等[82]研究了低密度聚乙烯(LDPE)和可生物降解塑料地膜碎片對小麥生長的影響,結果顯示2種塑料膜都會干擾小麥的生長,且生物可降解塑料膜對小麥生長影響更大。Bandmann等[92]通過對煙草細胞的培養研究發現,納米級塑料微珠可通過細胞內吞作用進入煙草細胞,這表明小粒徑的納米級塑料可通過植物根際吸收進入植物體內。孫曉東[93]以擬南芥(Arabidopsisthaliala)作為受試生物,研究了不同電荷的聚苯乙烯納米塑料(PS-NPs)對擬南芥的植物毒性效應及其吸收方式及分布規律,發現PS-NPs可以被成熟區的根毛吸收,并通過質外體途徑內化至中柱附近。盡管已有研究報道了微塑料對作物的影響,但它們對陸地生態系統的潛在影響在很大程度上仍然未知,陸地環境中納米塑料的歸趨(圖5)和運輸亟待進一步研究。

4 微塑料的生態毒性(Ecological toxicity of microplastics)

目前,微塑料的生態毒性研究主要集中在植物、微型和小型生物方面,而對動物和人類的影響研究較少。

4.1 微塑料對植物的影響(Effects of microplastics on plants)

隨著塑料薄膜和含有微塑料農業化學品的大量使用,農業土壤中的微塑料積累量已超過海洋環境中微塑料的積累量[94]。但目前有關微塑料的植物生態毒理學效應研究仍處于起步階段[95],僅有少數文獻開展了微塑料對植物如綠豆(Vignaradiata)[96]、小麥(Triticumaestivum)[97-98]、洋蔥(Alliumcepa)[99]、水芹(Lepidiumsativum)[96]和大豆(Glycinemax)[100]等的影響研究。有關研究表明,PVC農膜中的鄰苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)能在弱酸性條件下大量析出[101],對植物產生潛在的毒理學效應。劉曉丹等[102]發現塑料中的增塑劑(鄰苯二甲酸酯類)能夠抑制小麥種子的萌發,甚至在高濃度(1 500~1 800 mg·L-1)下能引發小麥種子細胞的程序性死亡。此外,環境中風化成的微塑料表面粗糙,且具有較大的比表面積、帶負電荷,能吸附重金屬和有機污染物[103-105],從而成為污染物的環境載體,進而對植物產生一定的影響,因此農業系統中的微塑料與重金屬或農藥的聯合效應還有待進一步研究。另外,Giorgetti等[106]報道,50 nm聚苯乙烯納米塑料能夠內化于洋蔥根分生區細胞中,引起氧化脅迫,產生細胞毒性(如有絲分裂異常)和基因毒性。因此,開展不同微塑料類型及粒徑的研究是深入揭示微塑料的植物毒性的關鍵之一。

4.2 微塑料對動物和其他低等生物的影響(Effects of microplastics on animals and other lower organisms)

當微塑料暴露在環境中時,會引起多種生物和人體細胞不同程度的氧化應激反應,其原因可能是因為它們的比表面積較大,在其表面會吸附許多氧化物質,這些物質會釋放活性氧,同時,產生炎癥反應的過程中也會釋放活性氧[107-108]。Schirinzi等[109]將HeLa和T98G細胞暴露于微塑料并觀察細胞活性變化和氧化應激反應,發現在微塑料的濃度較低時,細胞活性沒有產生顯著性變化,但2種細胞均產生了氧化應激反應。另外,Barboza等[110]將鱸魚(Dicentrarchuslabrax)單獨暴露于微塑料96 h后,魚的鰓和肝臟均出現了氧化應激反應,并且微塑料和汞共同暴露時,兩者表現出協同作用。除此之外,有報道稱斑馬魚[111]、河蜆[112]、輪蟲[113]和小鼠[114]接觸微塑料后均會產生氧化應激反應。當機體內的活性氧足夠多時,就會引發炎癥反應。有研究表明,在接受塑料內支架治療患者的關節囊、腔和周圍組織中觀察到了PE和PET磨損顆粒,這些塑料顆粒會導致急性炎癥的發生[115]。因此,微塑料暴露誘導的氧化應激反應被認為是其產生生物毒性效應的主要原因。

微塑料也會引起生物細胞內能量平衡和新陳代謝的紊亂,兩者均會影響生物的正常生長和繁殖。Lee等[116]研究發現,微塑料會影響日本虎斑猛水蚤(Tigriopusjaponicus)的攝食量,使其食欲下降,繁殖能力下降,生長遲緩甚至出現死亡。微塑料還會導致亞馬遜慈鯛(Amazoniancichlid)[117]和老鼠體內乳酸脫氫酶的增加,在老鼠肝臟中還會導致線粒體的功能受損和脂質代謝下降,其肝臟質量也會有明顯下降[114]。此外,Goldstein等[118]通過長期研究發現,北太平洋絲海黽(Halobatessericeus)的產卵密度與微塑料含量呈正相關關系,這可能是因為絲海黽產卵時需要大量的載體,而微塑料的存在可以作為其卵載體,因而增加了其產卵率。但考慮到微塑料對不同物種的作用效應不同,它的存在可能會改變海洋生物群落的組成和結構,從而產生負面影響。

一些粒徑較小的微塑料進入到生物體后,會穿透細胞膜,滯留在周邊組織及循環系統內,產生細胞及分子層面的毒性效應[119]。研究表明,400~1 000 μm聚乙烯和聚丙烯能破壞衣藻(Chlamydomonasreinhardtii)細胞表面的多糖合成及解毒系統,抑制生長調控功能基因的表達[120]。0.5 mm的聚乙烯增加了有機污染在日本青鳉(Oryziaslatipes)體內的積累,使得雌性青鳉的肝臟發生明顯的組織病理學改變,雄魚卵黃蛋白原基因表達量顯著下調,生殖細胞增殖[120]。還有研究表明,1~50 μm的聚氯乙烯會增強翡翠貽貝(Pernaviridis)體內與基本生理過程有關的基因表達,如細胞周期阻滯、凋亡和氧化還原壓力等[121]。當微塑料降解至納米時,其生物毒性會進一步增強。Kashiwada[122]發現,在淡水中39.4 nm的聚苯乙烯可以穿過青鳉(Oryziaslatipes)的血腦屏障,并最終進入腦部組織,影響其腦部發育和功能。雖然目前還沒有關于微塑料影響人體健康的直接證據,但已有報道稱44 nm的微塑料被人體胃腺癌細胞內化會影響基因表達,抑制細胞活力,誘導發生促炎反應和形態學改變。此外,納米塑料容易與蛋白質發生相互作用,從根本上改變這些生物分子至關重要的二級結構,導致蛋白質變性[92]。因此,微塑料的基因毒性需要通過進一步的研究來進行驗證。

微塑料對微生物也會產生一定影響。研究表明,特定的微生物能以微塑料作為基質進行生長繁殖,故微塑料可能作為特定微生物在河流湖泊中傳播擴散的媒介[123]。在污水處理系統中,微生物能夠附著在特定的微塑料上[124]。Zettler等[123]比較以微塑料、懸浮物和水流為基質的微生物群落組成,發現微塑料上的微生物群落組成種類較少,多樣性及均勻性均較差。但某些特定微生物選擇微塑料為繁殖場所,其潛在原因可能是[125]:(1)微塑料的表面結構為微生物提供了很好的繁殖場所;(2)微塑料主要由含碳物質組成,能作為某些微生物的碳源而被加以利用,同時,微塑料表面吸附的各種有機物也能為微生物的生長繁殖提供碳源;(3)微生物能依附于微塑料上的多糖生物膜。有研究者發現彎曲桿菌能依附在微塑料上,而彎曲桿菌屬中含有某些致病菌[124],而這些致病菌可能會對生物及人類健康產生不良影響。總體而言,目前關于微塑料攜帶致病菌的研究數量較少,還不能確定微塑料是否能在自然環境中,在水流、光、熱的作用下長時間攜帶微生物,從而對生物和人類健康產生持續影響。

5 研究展望(Research prospect)

微塑料污染是一個全球性的生態環境問題,但現有的研究還較為單薄,今后需不斷擴大研究的廣度和深度,開展系統性深入研究。關于微塑料污染的生態環境行為、生態風險及其管控與修復技術等方面需要加以特別關注和研究。

5.1 加強微塑料在各環境介質之間遷移轉化及毒性效應研究(Study on transportation and transformation of microplastics among environmental media and their toxic effects)

微塑料數量多、質量輕,會隨著大氣環流、揚塵、風沙、洋流、潮汐、風浪和海嘯等在生態環境組分之間進行遷移,導致其分布范圍極其廣泛,因此,應加強對微塑料在大氣-陸地-土壤-水環境中的遷移轉化途徑、過程和機理、微塑料污染的生態環境效應和生物復合毒性的研究,全面摸清微塑料在生態環境中遷移轉化規律、環境行為及其生態毒理效應[93]。

5.2 加強微塑料在食物鏈/網中傳遞規律及其對人類健康影響的研究(Research on the transfer law of microplastics in food chain/web and the related impact on human health)

已有研究表明,微塑料在食物鏈中逐級傳遞及放大作用會對海洋生物甚至人類健康造成影響和威脅。但目前有關微塑料的生物毒性研究大多數都只停留在少數生物以及生物個體水平上,而對微塑料在食物鏈/網中的傳遞效應規律及其健康影響研究仍然較少。因此,應針對典型生境和典型生態系統,運用同位素標記法,重點研究微塑料在典型食物鏈/網中的傳遞途徑與毒性效應,進而為防控和緩解微塑料對生物多樣性及人類健康的影響提供科學依據。

5.3 加強微塑料中化學添加劑在環境中可釋放性及其復合污染效應研究(Assessment of the release ability and compound pollution of chemical additives in microplastics in environment)

塑料在生產和加工過程中會加入大量添加劑,比如增塑劑、阻燃劑、抗氧化劑和光熱穩定劑等。這些化學物質通常是通過物理混合加入到聚合物結構中,因而非常容易在環境中釋放成為新的污染源。因此,加強不同環境條件下微塑料化學添加劑的釋放規律研究,以及它們與微塑料形成的復合污染對生態環境的影響及其生物毒害作用效應與機制、風險評估研究,將成為一個新的切入點。

5.4 加強微塑料對土壤養分遷移、循環及植物生長的影響及作用機制研究(Study on ecological effects and mechanisms of microplastics on soil nutrient transfer and circulation and plant growth)

土壤是微塑料的一個重要匯,因此,微塑料的存在勢必會改變土壤理化和微生物過程以及植物生長狀況,因此,需加強開展農田土壤微塑料對土壤養分有效性、作物養分吸收與循環、土壤肥力保持、植物生長性狀、產量及品質等的影響效應及其作用機制研究,該方面的研究可為農業安全和糧食安全生產的風險評估提供科學依據。

5.5 加強微塑料的源頭管控和修復技術研究(Development of source control and environmental remediation technology for microplastics)

微塑料來源廣泛,遷移途徑和介質眾多,污染影響和危害嚴重,因此,需要加強微塑料的源頭管控研究,例如,微塑料的源/匯研究、生產端源頭管控、新型替代技術研發與應用、動態監測、大數據系統與管理信息系統、溯源系統建設,構建微塑料源頭管控的技術體系、監測體系、預測預警體系以及應急防控體系。同時,要大力研發微塑料的降解修復材料、方法和技術,構建土壤微塑料污染治理的技術支撐體系。

6 結語(Conclusion)

塑料在工農業生產和日常生活中無處不在,但由于人們對塑料制品的大量使用、隨意丟棄和不當處理,導致大氣、土壤和水體受到不同程度的微塑料污染。這些環境介質中的微塑料最終會通過食物鏈富集在生物體和人體內,對人體及其他生物造成不可逆轉的生物毒性,影響生態環境安全和生物體健康。

微塑料污染日益成為一個全球化的生態環境問題,因此,需要各國采取共同行動,全面管控和治理微塑料污染。因此,要大力加強微塑料在各環境介質之間、食物鏈/網中的遷移轉化及毒性效應及其對人類健康影響研究,加強微塑料中化學添加劑在環境中可釋放性和復合污染效應研究,加強微塑料對土壤養分遷移、循環及植物生長的影響及作用機制研究。同時,還需加強微塑料的源頭管控技術、替代技術和污染修復技術的研究。