菲律賓塵囂外

尤丹娜

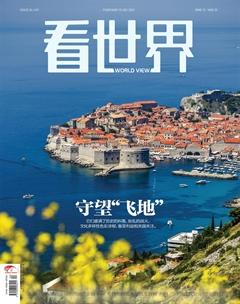

菲律賓維甘古城街景

一直以來,說起前往菲律賓旅行,人們常常沉醉在其南部的風光,對北部鮮有涉足。事實上,遠離網紅打卡景點與知名海濱的喧鬧熙攘,神秘的菲律賓北部,有著諸般不為人知的精妙神奇。

文化熔爐

如果用一個詞來概括菲律賓北部的總體模樣,“文化熔爐”或許最為恰切。在這里,可以觸摸到一座亞洲國家幾經殖民浪潮、文化洗禮后遺留的復雜內里。

始建于16世紀,位于菲律賓南伊洛克斯省的維甘古城,不僅是亞洲保存最完好的西班牙殖民城市,也是“文化熔爐”下的杰出代表作。

如果你只是匆匆經過,從整座城市的結構上看,以網格街道模式、文藝復興風格規劃街道的維甘古城,的確是座不折不扣的“西班牙城市”。

比如,在西班牙的本土城鎮,中心地帶總要有一個廣場。在維甘古城,也同樣有一個熱鬧的薩爾賽多廣場;廣場上矗立的薩爾賽多紀念碑,是菲律賓北部最古老的紀念碑。再如,在西班牙城鎮圍繞著中心廣場的城市規劃中,教堂總要面向市政廳,兩邊則是政府及教堂官員還有富人居住的地方。在維甘古城,圍繞著薩爾賽多廣場的建設也同樣如此,圣保羅大教堂面向市政廳等行政機構,大主教的住所在街道的另一邊,與大教堂相鄰。

不過,從這座15世紀時與梵蒂岡圣彼得大教堂、倫敦圣保羅大教堂齊名的著名教堂開始,維甘古城的樣貌開始變得豐富。這座雄偉的教堂,沿用了伊羅戈斯地區的巴洛克風格,又融匯了新哥特式與仿羅馬式的裝飾圖騰。教堂周圍的建筑,既有西班牙殖民時期的風格,又常常出現菲律賓本土的特色與墨西哥文化的烙印。順著狹窄的街巷,游客常能遇到傳統風格的原木窗框,每格鑲嵌著就地取材的貝殼片。歐洲的繁復與海濱的隨性輪番出現,令人流連。

更有趣的是,如果你在維甘古城中漫步,很容易會發現熟悉的中國痕跡。那些兩層式的樓房建筑,下層是商鋪,上層為生活住宅,簡潔實干的建筑風格,仿佛是中國隨意哪一處民居改造的小型社區超市,顯示著“下南洋”的中國人勤勉、務實的風格。

/ 歐洲的繁復與海濱的隨性輪番出現,令人流連。 /

維甘古城的道路皆為古老的板石,為了保護這些不可重來的道路,這里嚴禁汽車駛入。于是,搭乘懷舊馬車漫步古城,成了游客們的首選。

維甘古城街邊的馬車

這座1999年便被評為世界遺產、2014年被評為世界“七大奇跡城市”之一的古老城市,雖然已經榮譽加身,但在網紅旅游地遍布的菲律賓,依然算不上“熱門”—但這也讓一切變得愜意起來。在晴朗的天氣里,坐著馬車經過斑駁的鵝卵石街道,看文化交融的古老街景,仿佛身處遙遠的西班牙殖民時期,閃回的中國式建筑,陌生又熟悉。古老亞洲的獨特與務實、繁華歐洲的優雅與整齊,在這里完美并肩。

凝固時光

同為西班牙殖民統治過的城市,菲律賓北依羅戈省的首府拉瓦格,則顯得更“純粹”些。

維甘古城街景

在伊羅戈語中,“拉瓦格”是“明亮”的意思。在航海時代,麥哲倫登陸菲律賓時,便發現這座小島同時擁有蜜蠟、黃金等極為豐富的資源,難得又耀眼,便插上了西班牙國旗、修建起西班牙城堡。如此,拉瓦格開啟了數百年的西班牙統治,直到1898年才結束。

漫長且純粹的西班牙殖民,帶來了極富西班牙特色的城市風格。在拉瓦格的街道中行走,目之所及皆是懷舊的教堂、鐘樓等建筑,恍惚間,時間仿佛在古城中凝固。

用珊瑚礁、磚頭、沙子,甚至還有蔗糖組成的混合物砌成的抱威教堂

淡黃色的圣威廉姆斯大教堂,是西班牙人在拉瓦格建造的最大的教堂之一。這座1612年由奧古斯丁教士修建的古老教堂,主要采用了意大利文藝復興時期的風格,外形上又借鑒了菲律賓當地“二層四格”制式,在今天依舊是善男信女禱告、活動的宗教中心。若是傍晚造訪,粉刷一新的教堂在夕陽的映照下閃著柔光,悠揚的唱誦回蕩在耳畔,絢麗的風景與溫柔的宗教洗禮,讓美好的時光駐足。

相比熱鬧的教堂,百米外的班達伊鐘樓則顯得落寞又滄桑。這座曾被譽為西班牙人在菲律賓建造的“最高最堅固”的教堂鐘樓,因為建在松軟的河灘上,如今正在下沉。曾經成年男人騎在馬背上能夠自由出入的入口高度,如今游客們需要彎腰才能勉強進入。

淡黃色的圣威廉姆斯大教堂

同樣古老而殘缺的,還有抱威教堂。這座被聯合國教科文組織評定的世界遺產,是用珊瑚礁、磚頭、沙子,甚至還有蔗糖組成的混合物砌成的建筑,集合了哥特式與巴洛克式風格。該教堂從1593年開始建設,斷續建造了100多年,在1710年完工。為了防止地震等地質結構變化可能給教堂帶來的安全威脅,抱威教堂還采用了“地震式巴洛克”的構造方式:從側墻突出的S型扶梯加固墻面,提供支撐避免地震破壞。

經歷了兩次地震、度過了兩次世界大戰,抱威教堂依舊屹立不倒,但教堂的屋頂被炸毀,始終沒能修復。如今,因為政府沒有經費修復,這座教堂的頂部用鐵皮覆蓋著,像一頂不合時宜的帽子,將拉瓦格永遠定格在二戰后的創傷里。

/ 如今的碧瑤常見中國明代文化的痕跡。 /

世外桃源

如果想要遠離密集的人群尋找神秘與愜意,菲律賓北部山區的碧瑤,絕對是個首選。

碧瑤市的色彩谷

碧瑤,一個僅是聽上去便充滿詩意的地方,這個詩意的名字其實也與中國人行走其中的痕跡密切相關。這里原本是菲律賓北部山區部落少數民族聚居的地方,成為現代城市剛剛80年。“碧瑤”在當地語言中,是“風景”的意思。后來,前來菲律賓討生活的華僑開始用閩南語稱它為“碧瑤”—我國古人稱仙境為“瑤池”;云霧繚繞、綠意盎然的“風景之城”,自此便在中文中被譯為典雅的“碧瑤”。

華僑為碧瑤帶來的不僅是名字,還有神秘的傳說與誠懇的共建。相傳,在明末清初時,明朝海盜林道乾帶領海上軍隊退守呂宋島,又被駐守在菲律賓的西班牙軍隊打擊,不得不退入山林密布的碧瑤,分散在各個角落,與碧瑤當地的少數民族通婚、生活。這段特別的歷史,使如今的碧瑤常見中國明代文化的痕跡:碧瑤的出土文物中,很多陶器、工藝品保留著中國明代的技術;坊間的風俗習慣、巫術信仰,亦與中國古代民間風俗有所關聯。到了近代,隨著碧瑤公路的建設,大量粵僑來到碧瑤,與當地居民一起建設這座城市,讓今日的碧瑤逐漸展現出“山頂公園”“愜意城市”的特色。

群山環繞、樹木成蔭的碧瑤,在菲律賓被稱作“夏都”和“花都”,公園隨處可見。在東郊的礦景公園,松樹參天,是天然氧吧;還有伯納姆公園、曼尼斯公園、萊特公園、福布斯公園、文咸公園……在碧瑤,站在公園處遠眺群山、于森林間看陽光投射,是輕而易舉的愜意休閑。如果想要俯瞰整座城市,可以到一座名叫“綠色俱樂部”的山頂公園,站在巔峰,與最高峰多馬斯山上的巨大雷達遙遙相望。

除了優美的風景,碧瑤的文化與教育事業也是菲律賓北部的“高地”。這座擁有5所大專院校的小城,像是真正的“象牙塔”,承載著文藝的夢想。這里的市民有固定閱讀報刊的習慣,每天夜間,專門派送報紙的車輛穿行于夜色中,是一道獨特的文化風景線。

如果是在12月初到訪碧瑤,更有可能看到這座愜意城市的神秘一面—高山族慶典。在碧瑤市中心的伊梅爾達公園,高山族人筑起臨時小屋,擺上家禽牲口作祭品,唱歌、舞蹈、比賽競技。有趣的細節是,人們可以通過帽子分辨男子是否已婚:單身男子的帽子較小,以野豬牙、紅羽毛、彩色豆子作裝飾;已婚男子則戴很大的帽子,上面沒有飾物。在普遍以頭飾區別女子婚否的文化慣性里,此刻的碧瑤充滿陌生的驚喜。

無論是文化熔爐維甘古城、凝住時光的拉瓦格,還是公園般的碧瑤,菲律賓北部總有豐富而雜糅的驚奇之物,等待著人們掀開歷史與自然的畫卷,探尋它們內核的美麗。