促進科學思維發展的論證式教學

——以“電磁感應”主題為例

顧夢婷 呂華平 莊 媛

(江蘇師范大學物理與電子工程學院,江蘇 徐州 221116)

2017 年版的《普通高中物理課程標準》提出了要培養學生的物理學科核心素養,包括物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任.[1]其中,科學論證是科學思維的一個重要構成要素. 并在課程目標中對學生所應達到的科學論證能力做出了如下要求:具有使用科學證據的意識和評估科學證據的能力,能運用證據對研究的問題進行描述、解釋和預測;具有批判性思維的意識,能基于證據大膽質疑.

但在通常的物理課堂上,教師往往過分注重操作技能和程序化的教學活動,忽視帶領學生尋找證據、評估證據、質疑證據,陷入了“有論無證”“有證無論”“有據無駁”的局面之中,[2]或是直接將物理教學視為向學生灌輸物理知識的過程,與當代建構主義理論相悖,無法達到新課標中對培養學生科學論證能力的要求. 因此,教師應在教學活動中向學生提供論證的機會,以便培養學生的科學論證能力. 那如何將論證融于物理課堂,為學生提供更多參與論證的機會,是值得重視與研究的問題.

1 科學論證活動

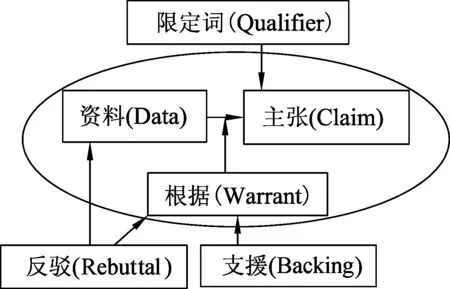

1.1 圖爾敏論證模型

論證最早出現在邏輯學與法學領域,1958年圖爾敏提出Toulmin argument pattern(以下簡稱為TAP論證模型),為論證提供了基本范式.[3]如圖1所示,TAP論證模型由6個要素構成,其中資料、主張、根據是核心要素,資料是論證的出發點;主張是有待論證的假設;根據指的是資料過渡到主張所提供的“擔保”;而限定詞、反駁、支援則是補充性要素.

圖1 TAP論證模型

TAP論證模型強調的是論證的普遍程序性結構,關注的是論證的過程. 在物理教學中,教師可以先設置疑難情境,引導學生做出猜想(形成主張),根據需要論證的問題,設計論證方案,收集相關論證資料,例如進行實驗探究. 在資料的基礎上,一方面要對資料進行收集歸納形成事實證據,另一方面引導學生利用數學或物理知識進行邏輯推理、演繹推理等獲得理論依據. 對于獲得的證據進行適當評估與質疑,并利用證據對自己的主張進行證實證偽,完成個人層面的論證;以及對他人的主張進行質疑反駁,通過同伴間的交流論證,最終形成正確的主張.

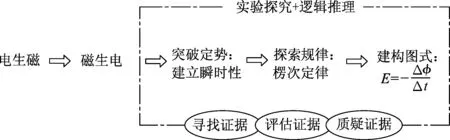

1.2 “電磁感應”主題教學設計思路

“電磁感應”揭示了電與磁相互聯系與轉化的關系,具有一定的抽象性. 如果教師只是一味地通過實驗演示得出結論,很難建構學生頭腦中的“電磁感應”的完整圖式,很難培養學生的科學思維. 因此,嘗試以TAP論證模型為范式,以“電磁感應”主題為例,設計了如圖2所示的基于科學論證的主題教學設計.

圖2 “電磁感應”主題教學設計思路

以學生已有認知為思維原點,以問題鏈的形式展開,磁場能否產生電流?——產生感應電流的條件是什么?——方向與什么因素有關?——大小又為多少?帶領學生經歷形成主張、尋找證據、評估證據、質疑證據、再次尋找證據、形成正確主張的過程. 激發學生突破思維定勢,認識到感應電流具有瞬時性;深入探索規律,了解楞次定律;建構完整圖式,認識電與磁之間的定量關系. 體現了知識的完備性與階梯性,促進了概念進階與科學思維的提高.

2 基于科學論證的主題教學設計

2.1 利用對稱性思想,提出觀點,并證實證偽

科學論證應從引導學生提出自己的主張出發. 教師先介紹奧斯特的電流磁效應實驗. 1820年奧斯特在導線下方放置一枚小磁針,電流接通時,小磁針發生轉動. 這一特殊的現象表明了載流導線對磁針的作用力,體現了“穩恒電流產生穩恒磁場”的科學本質. 教師順勢引導學生思考,物理學是一門具有對稱美的學科,例如力的相互作用具有對稱性、等量同種或異種電荷產生的電場線具有對稱性,那電與磁之間是否同樣具有對稱性呢?穩恒磁場能否產生穩恒電流呢?

教師帶領學生以小組為單位,在組內進行交流論證,并設計不同的實驗方案,最終呈現.

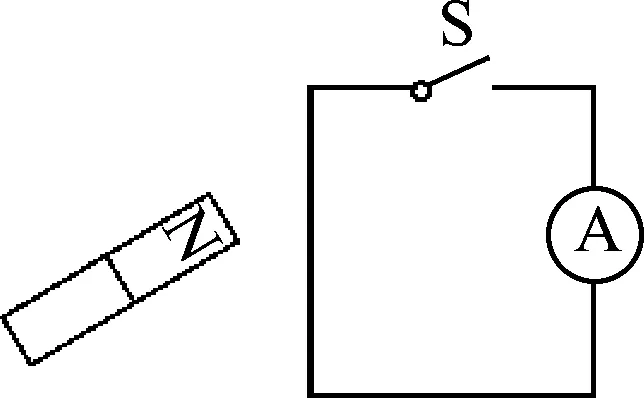

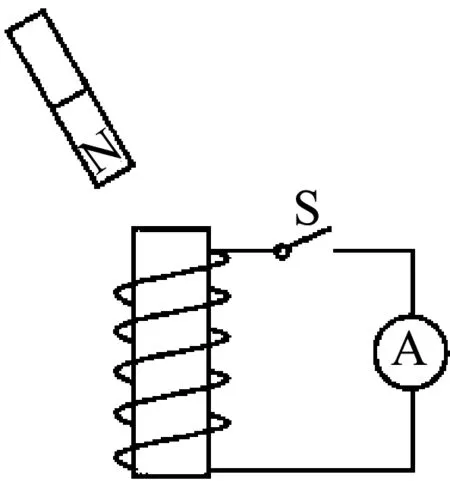

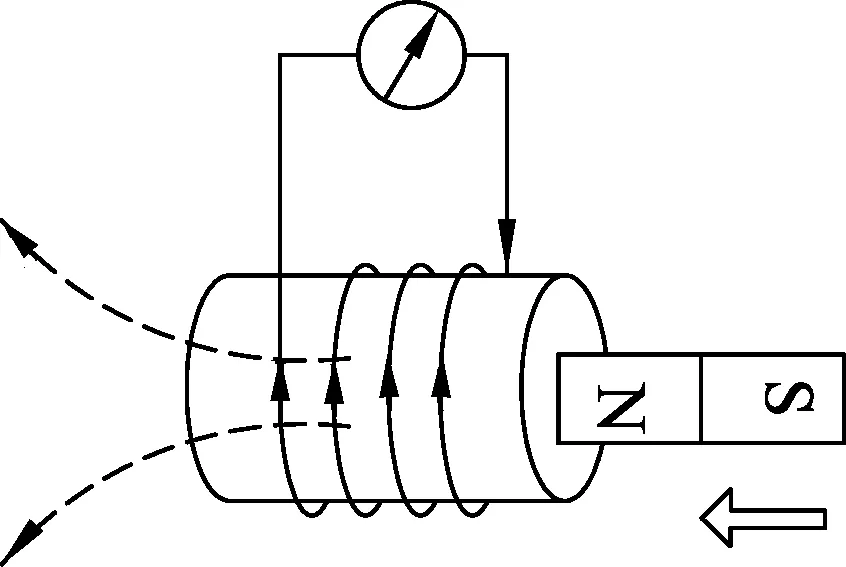

(1) 嘗試使用磁鐵產生電流,如圖3、4所示,觀察磁鐵能否在導線或螺線管中產生電流.

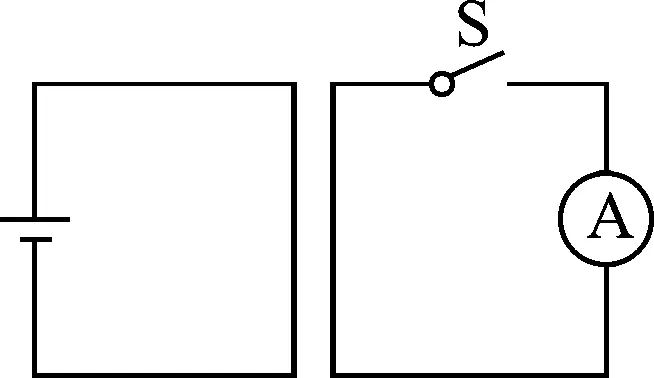

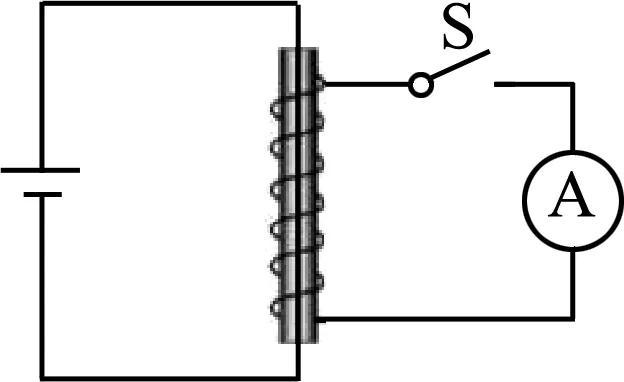

(2) 嘗試使用載流導線激發的磁場產生電流,如圖5、6所示,觀察載流直導線能否在與之平行的直導線中產生電流;觀察載流直導線能否在螺線圈中產生電流.

圖3 實驗方案

圖4 實驗方案2

圖5 實驗方案3

圖6 實驗方案4

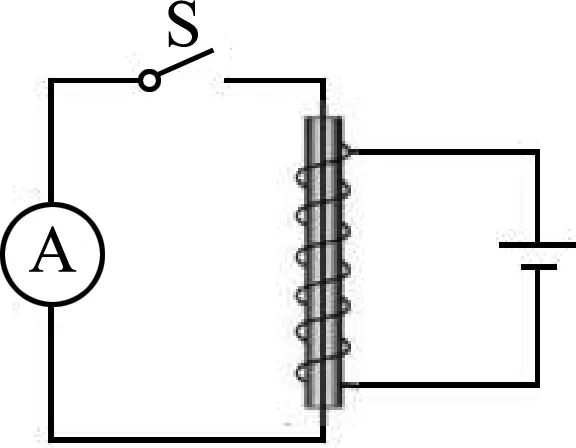

圖7 實驗方案5

(3) 嘗試使用載流線圈激發的磁場產生電流,如圖7所示,觀察載流線圈能否在穿過它的直導線中產生電流.

事實上,法拉第也設計了類似的實驗方案來探索“穩恒

磁場能否產生穩恒電流”,在合上開關后,觀察電流表的指針是否發生偏轉. 但經過多次實驗,卻發現磁鐵并不能產生電流,載流導線或線圈激發的磁場也同樣不能,產生質疑“電流與磁場之間不存在對稱性嗎?”

在該環節,以奧斯特的電流磁效應實驗為資料,根據物理學對稱性,引導學生得出各自的主張,完成了個人層面上的初步論證. 通過共同設計實驗方案,也體現了從個人論證到同伴論證的過渡.

2.2 突破思維定勢,尋找證據,明確產生條件

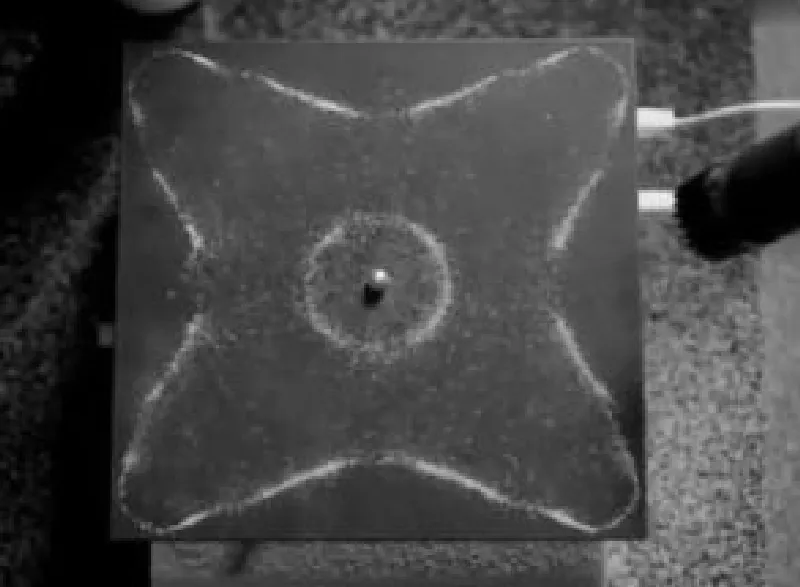

對于電流與磁場之間的不對稱性,憑借學生現有的認知水平尚不能解決. 教師隨即向學生介紹法拉第突破轉折的物理學史. 1831年法拉第發現當聲音頻率發生改變時,彈性界面(例如鼓面)上的細沙呈現的規則圖形也隨之發生改變(如圖8所示).[4]細沙圖形改變的瞬時性給予法拉第靈感,使他意識到磁場所產生的電流是否也同樣具有瞬時性.這種類比遷移的科學思維使法拉第突破了一直以來的思維定勢,形成新的主張“變化的磁場能否產生電流”.

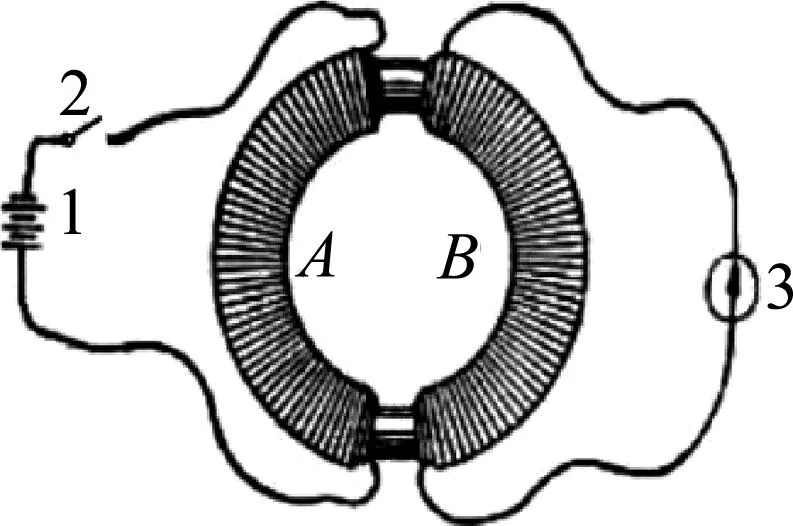

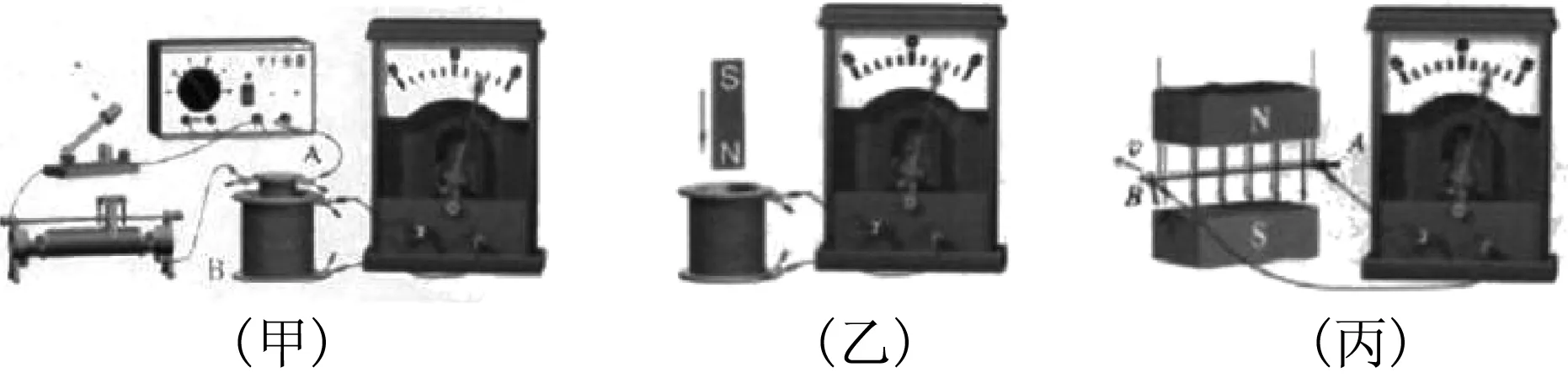

在此基礎上,法拉第終于在1831年通過“圓環實驗”,在斷開和閉合電路瞬間觀察到了感應電流的產生. 一方面,教師可帶領學生觀察“圓環實驗”(如圖9所示),另一方面,帶領學生通過一系列實驗(如圖10所示)進一步尋找證據,實驗本身并不難,難的是如何引導學生以實驗現象為證據,挖掘本質,從磁通量的角度推理得出電磁感應的一般條件.

圖8 聲學振動實驗

圖9 圓環實驗

分析歸納實驗現象,可得圖10中(甲)(乙)兩實驗是通過改變磁感應強度產生了感應電流;而切割磁感線實驗,如圖10(丙)所示,并未改變磁感應強度,卻也產生了感應電流,引起學生的認知沖突,教師引導學生論證發現此時的實驗變量是閉合導體回路所圍的面積.對于此處引起感應電流的兩個變量“磁感應強度”“閉合回路面積”,學生聯想到這便是磁通量的大小,從而建立正確主張“閉合回路中的磁通量大小發生改變時,將會產生感應電流”.

圖10 探究“感應電流產生條件”

在該環節,以法拉第受聲學振動實驗啟發的這段物理學史為資料,通過重試法拉第的系列實驗重尋證據,從而認識到電磁感應現象是一種動態效應,也在學生頭腦中初步建立起了“電磁感應”的圖式.

2.3 尋找證據,分析歸納,探索科學規律

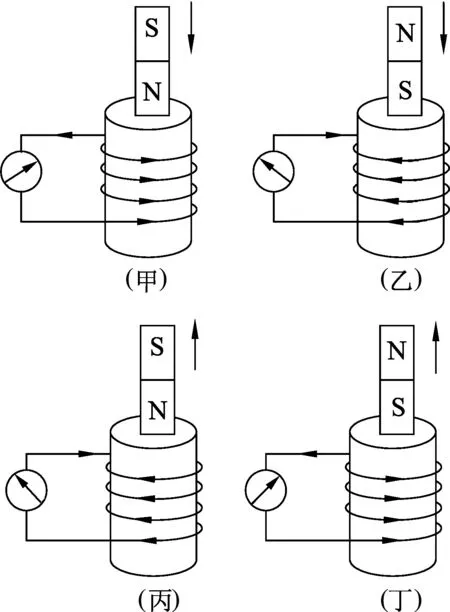

在明晰感應電流產生條件后,突破感應電流的方向是學習進階的關鍵點. 教師提出問題“感應電流的方向與什么因素有關呢?”

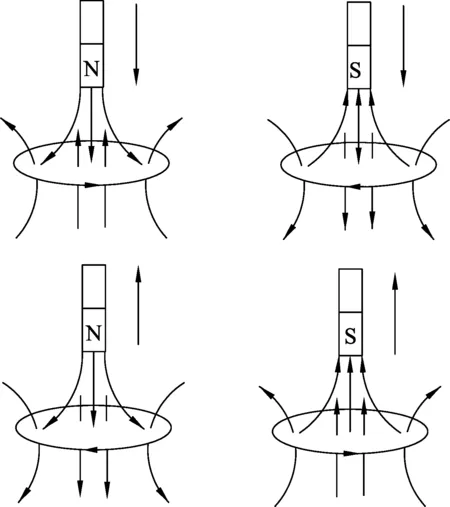

圖11 探究“感應電流的方向”

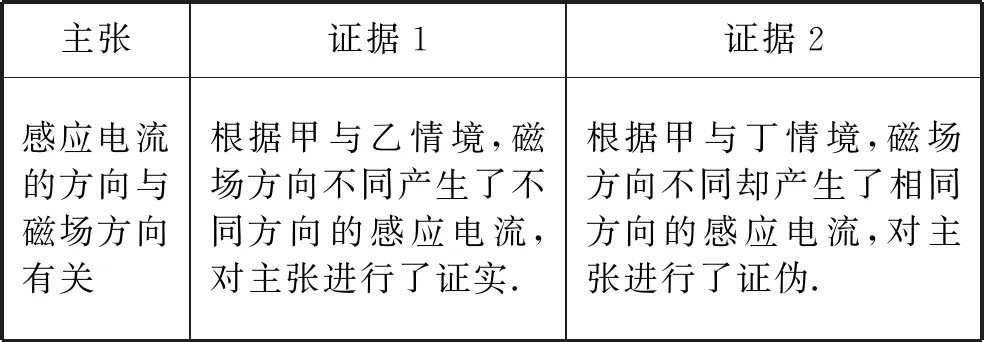

學生做出猜想“感應電流的方向與磁鐵的磁場方向有關”,并嘗試進行實驗(如圖11所示)搜集證據對主張進行證實證偽,如表1所示.

表1 論證“感應電流的方向與磁場方向有關”

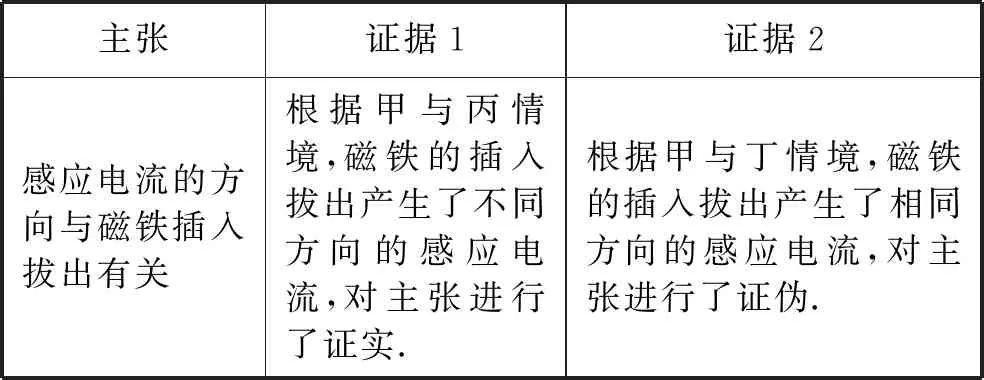

學生搜集證據并分析論證后,發現感應電流的方向與磁場方向之間的關系并不明確,或者說感應電流的方向不完全由磁場方向決定,還受到磁鐵插入拔出的影響. 學生進而做出猜想“感應電流的方向與磁鐵的插入拔出有關”,并嘗試搜集證據,如表2所示.

表2 論證“感應電流的方向與磁鐵插入拔出有關”

學生搜集證據并分析論證后,發現感應電流的方向與磁鐵插入拔出之間的關系同樣不明確. 對于以上的思維困頓,學生很難概括出判斷感應電流方向的方法. 教師引導學生思考,感應電流會產生磁場,這一磁場朝向什么方向呢?有何規律嗎?

圖12 分析圖

利用安培定則,判斷感應電流產生的磁場方向后(如圖12所示),學生發現“當磁鐵插入時,磁通量增加,感應電流產生的磁場方向與原磁場方向相反;當磁鐵拔出時,磁通量減小,感應電流產生的磁場方向與原磁場方向相同”. 這種“增反減同”的趨勢可被概括為“阻礙”,即“感應電流產生的磁場方向總會阻礙引起感應電流的磁通量的變化”,這便是楞次定律的內容.

在這一環節,以問題為驅動,探究感應電流的方向,在獲取證據的基礎上,進一步層層論證,對主張進行證實證偽,培養了學生能運用證據對研究的問題進行描述、解釋的能力.

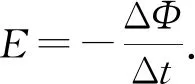

2.4 明晰定量關系,完善圖式,深入本質

在明確感應電流的方向后,突破感應電流的大小是學習進階的關鍵點. 教師提問“感應電流的大小由什么決定呢?”由于閉合回路中磁通量發生變化是產生感應電流的原因. 學生大膽提出主張“感應電流的大小由磁通量變化決定”.

教師帶領設計如下實驗方案,“保持磁通量變化相同,即利用同一規格磁鐵從相同高度處插入同一規格的線圈,觀察電流表示數.”各小組分別進行實驗并收集證據后,卻發現示數并不同. 是什么因素導致了感應電流的不同?學生回顧實驗過程,尋找并質疑證據,原來,雖保持磁通量變化量相同,但在這一過程中,線圈被插入線圈時的速度有快有慢. 快插時,電流表示數大,慢插時,電流表示數小.

圖13 磁鐵進入線圈

為進一步深入電磁感應的本質“能量守恒定律”,教師提出問題“若感應電流的方向與楞次定律規定的方向相反,又會發生什么樣的現象呢”. 學生論證后發現,當磁鐵N極插入線圈時,磁通量增加,感應電流產生的磁場方向與原磁場方向相同,如圖13虛線所示. 因此,磁鐵在引力的作用下,動能將不斷增加,磁通量的變化率不斷增大,感應電流隨之增大,線圈中的焦耳熱逐漸增加. 但在這一過程中,沒有任何外力做功,顯然與能量守恒定律相悖.[6]通過這種反證的方式,使學生深入到“電磁感應”的科學本質是能量守恒定律.

在這一環節中,引導學生在定性實驗的基礎上,尋找證據論證感應電動勢與磁通量變化率之間的關系,完善學生頭腦中的“電磁感應”圖式. 為深化學生對其中科學本質的理解,利用理論演繹的方式進行佐證.

3 論證式教學的價值體現

在論證教學過程中,可將學生內隱的思維外顯化,通過尋找證據、評估證據、質疑證據的過程,促進學生頭腦中的概念進階,深化學生對科學本質的理解,在培養學生科學論證能力的同時也可以發展學生的邏輯推理和批判性思維. 具體呈現在以下幾方面.

3.1 有助于促進概念進階

在論證教學中,通過為學生提供論證的機會,使學生頭腦中的原始認知有效暴露,幫助學生形成原有認知和新理論之間的認知沖突,[7]使學生的認知經歷“平衡—不平衡—平衡—不平衡—平衡”的動態過程,最終促進學生頭腦中的概念逐層進階. 對于“電磁感應”這一主題教學內容,從起初建立“電流能夠產生磁場”的初步概念到理解更為本質的“楞次定律”“電磁感應定律”,不僅符合學生的認知規律,并且通過論證方式建構起來的概念體系能在學生頭腦中留下更深刻的印象.

3.2 有助于學生對科學本質的理解

物理學家是遵循著“發現的邏輯”推動著科學的發展,體現了嚴謹的邏輯性. “電磁感應定律”的建立同樣經歷了漫長的歲月,根據證據進行不斷修正. 在論證教學過程中,通過引導學生“像科學家一樣思考”,幫助學生認識到蘊藏在物理學背后的科學知識本質與科學探索本質,[8]科學知識是依靠證據并在新的證據下不斷修正的,科學探索則需要實驗與邏輯的結合,有利于提升學生的科學素養.

3.3 有助于培養學生的科學思維

科學論證教學是以學生的已有知識為思維原點,通過論證的方式帶領學生經歷尋找證據、評估證據、質疑證據的過程,培養了學生的科學思維. 在形成主張的基礎上,通過實驗探究獲得實驗現象或數據,使學生建立起尋找證據的意識;在實驗現象數據基礎上進一步篩選鑒別、分析歸納,提升了學生評估證據以及科學推理的能力;而引導學生對主張或是證據提出質疑,例如質疑“電流與磁場之間是否具有對稱性”“感應電流的方向與楞次定律規定的方向相反”,則培養了學生的質疑精神以及批判性思維,促進學生的科學思維向深度發展.