藝術點亮鄉村

孫晉楠

藝術一詞,在《辭海》中解釋為:凡是含有技術與思想的活動及其產物都是藝術。其實,這是最廣泛的定義,這種定義實與“技術”無異,雖能涵蓋藝術的范疇卻很難凸顯藝術的特質。

那么藝術究竟是什么呢?提到藝術,人們總會和各種“陽春白雪”聯系起來,在西方是鋼琴、芭蕾、油畫……東方則是古琴、京劇、水墨畫……但藝術應該是多彩的,不會局限于某個國度也不會局限于某個階層,它是人類精神世界的體現。即使是在大山深處懸崖陡壁上的苗寨,人們依然會穿起艷麗的衣服歡快的歌舞;即使是手持鋤頭腳踩耕地的農民也能拿起畫筆,描繪心中的美好生活……

文化和旅游部將民間文化藝術定義為:“涵蓋傳統美術、書法、音樂、舞蹈、戲劇、曲藝、雜技、民俗、體育、游藝等非物質文化遺產項目,也包括當代興起的其他文化藝術形式,如攝影、合唱、油畫等。”所以你會發現,“中國民間文化藝術之鄉”并不止局限于人們普遍認知上的歌舞繪畫等等,而是與時代同步發展的多種藝術形式。今年,貴州共有5地入選,涉及民族歌舞類、民俗類和新興藝術類。

作為歌舞類項目,藏在深山中的彝族出嫁舞“阿妹戚托”曾一度面臨傳承斷絕的困境。是飽含著熱情的晴隆人在艱難的歲月中幾代人的堅守發展,使得今日“阿妹戚托”成為晴隆縣一張靚麗的文化名片。這種獨特的東方踢踏舞,承載著晴隆縣移民搬遷的三寶人的記憶、情感和對未來的向往。在新建的阿妹戚托小鎮、在鳥語花香的新家園里,三寶人踏出不斷前進的舞步。

一同前進的還有黔西縣新仁鄉的苗族同胞們。二十年前,在烏江邊懸崖峭壁間遺世獨立的小村子里,人們物質清貧但精神富有。色彩艷麗的手工苗繡裙擺舞動,蘆笙和著江水滔滔,他們用歌曲傳唱祖先的步步遷徙,用舞蹈回現祖先的步步耕耘。二十年后,化屋村民依托山水風光、民族風情發展旅游產業,這一回他們的歌舞不僅傳唱古老的傳說,還有現在美好的生活。

作為民俗類項目,每年農歷三月十五臺江縣姊妹節這天,苗族同胞身著盛裝走上街頭爭相斗艷,姑娘婦女們都要吃五顏六色的“姊妹飯”,并互相贈送,以示吉祥。曾經姑娘們把自己做的“姊妹飯”送給心愛的人,趁機暗送秋波互訴衷腸,如今濃郁的民族風情吸引來自世界各地游人。在一片銀飾和苗繡的海洋中,人們斗牛、斗歌、踩鼓、跳蘆笙……共慶盛世。

和姊妹節一樣,甕安縣的草塘古鎮舞火龍也是當地盛大的民俗活動。上千年來,草塘古鎮周邊各村寨,每到正月初九至正月十五都要舉辦玩龍燈活動,以祈求來年風調雨順。草塘的男女老少會用特制煙花噓龍鬧元宵,場面熱鬧非凡。這個貴州歷史上著名的商業古鎮經歷了數百年的風風雨雨,有過繁榮,亦有衰落,但迎著紅色轉折的黎明,又再次步入新時代的高速發展歷程。而一直延續的舞龍,就像是一條紐帶,牢牢凝聚著草塘人的心。

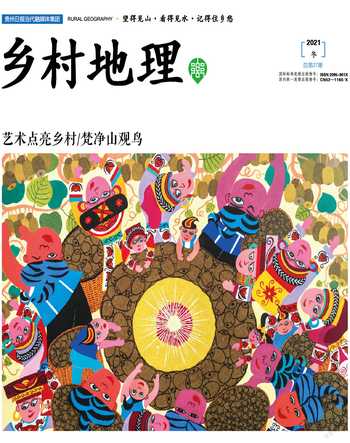

作為新興藝術項目,水城的農民畫以自己獨有的魅力征服全國乃至世界。20世紀80年代,水城農民以自己獨有的想象力和創造力,將自己的身邊事和傳統的民間藝術元素結合,創作出了色彩艷麗、構圖鮮活,生命力蓬勃的農民畫,引起了國內外美術界的關注。1988年,水城就被國家文化部命名為“中國現代民間繪畫之鄉”;2008年,再度被國家文化部命名為“中國民間文化藝術之鄉”;2021年,已經是水城農民畫再次獲得“中國民間文化藝術之鄉”稱號了。這些“畫家”用心感悟生活,將對家鄉的情感傾注在一幅幅熱烈的畫面中。他們畫的是自己眼中的世界,表達的是自己獨有的審美,創造的是自己的天馬行空,而這份獨特的魅力打動人心。

藝術,不分國界,作為人類文明中最具有共鳴感的產物,它在鄉村中從以前的“野蠻生長”逐步發展為有支持有支撐,進而點亮鄉村的文化產業。期望通過“中國民間文化藝術之鄉”的引領,讓更多優秀的民族民間文化藝術得到更大的發展空間,特別是讓優秀的民族民間文化得以“活”下來,讓更多人真切體會到中華文化的博大精深、精彩紛呈。

以藝術點亮鄉村,又或者,是鄉村點亮了藝術。(責任編輯/楊倩)