阿妹戚托

孫晉楠

每個人小時候都會暢想自己的未來,二十多年前,對于生活在晴隆縣三寶彝族鄉的14歲少女文安梅來說,未來太過遙遠,而她只想專注于腳下的舞步。如今回想過往,現在已是阿妹戚托藝術團團長的文安梅滿是感嘆,“我對阿妹戚托充滿了熱愛和信心,即使如此我也從來沒有想過有一天阿妹戚托會成為晴隆走向全國乃至全世界的一張名片,成為貴州的一個文化符號。”

從三寶彝族鄉到阿妹戚托小鎮

阿妹戚托是彝語,“阿妹”指未出嫁的姑娘,“戚托”意為出嫁、婚禮。阿妹戚托顧名思義,就是姑娘出嫁的意思,阿妹戚托舞就是彝族姑娘出嫁時跳的舞。這是一種非常獨特的舞蹈,最開始的阿妹戚托沒有音樂,全程靠舞者的腳步和雙手擺動作為節奏,又因為阿妹戚托是集體舞,因此十分考驗舞者的默契。后來為了更好地推廣和傳播,加入了歌曲唱詞。阿妹戚托一共由12個動作組成,分別為:插秧、翻腳板、轉腳尖、打腳板、男左女右、背和背、喂狗飯、踢雞冠、鴨喝水、跨三步、耍膝和踢板壁,舞蹈依次從第一個動作開始至最后一個動作(第12個動作)結束,舞者邊歌邊舞,唱詞對應相關舞段,以此反復。跳阿妹戚托短可一個小時,長可通宵達旦。阿妹戚托動作主要靠髖關節、膝關節、踝關節部位的運動變化來展示舞之美感。表演者相互配合默契,可達到絲絲入扣的境界,腳掌踩踏地面發出的踢踏之聲極為脆響,人數多時腳步聲隨著節奏噼啪作響,十分震撼,有著極強的視覺沖擊力和藝術感染力。

據說阿妹戚托起源于云南,彝族自古有哭嫁的習俗,婚禮時因為哭嫁,女方家中總是顯得凄涼。有一戶人家也要嫁女兒,父親就想:“結婚是喜事,嫁女兒也應該像男方家一樣熱熱鬧鬧才對。”跟族人商議后大家覺得在理,于是分工合作將生活中的插秧、喂狗飯、鴨子浮水、踢雞冠等活動趣事以腿的動作進行模仿編創舞蹈,后來又加上了教導女兒如何為人婦的唱詞。婚禮時寨中的親朋好友都到新娘家中跳起舞來表達祝愿。隨著時間的流逝,這支彝族遷徙到了貴州晴隆縣的三寶彝族鄉,并將阿妹戚托延續至今。

文安梅還在讀小學的時候就看過媽媽跳阿妹戚托,后來生活的重壓之下三寶彝族鄉的人們疲于奔命,幾乎不再跳舞了。一直到文安梅14歲時縣里舉行活動,三寶彝族鄉決定選拔一批孩子學習阿妹戚托去參加表演,她才開始真正學習跳阿妹戚托。沒想到一跳就是二十年。文安梅還清晰地記得,當時只讓她們學了其中4個動作,卻花費了數個月,可見阿妹戚托的難度有多高。“我當時是跳得最差的一個,幾次都沒選上我。”文安梅笑道。雖然數次落選,小安梅卻還是咬牙堅持不愿放棄,一方面固然是因為對舞蹈的喜愛,另一方面則是因為想要去縣里的愿望。三寶彝族鄉離縣城40多公里,山高平地少,不僅交通不便氣候也很惡劣。二十年前,去一趟縣里很艱難,能在縣里表演對于還是孩子的文安梅來說是一項莫大的榮耀。而如今三寶彝族鄉因易地扶貧整鄉搬遷到了晴隆縣城的阿妹戚托小鎮,孩童時代的夢想已然成為文安梅的日常。

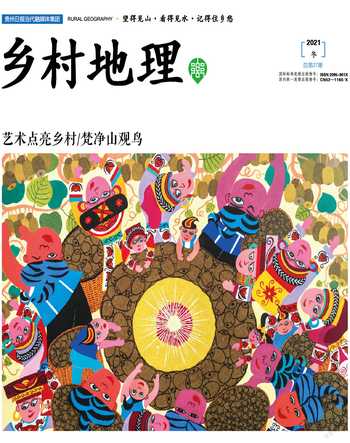

走在小鎮的街道上,放眼望去,富含民族特色元素和極具古典韻味的房屋整齊排列于這方新生的土地上。此時,雖是冬日時節,但小鎮依然一派生機勃勃的景象,街道兩旁的景觀樹綠意盎然。因為三寶彝族鄉原本就是苗族和彝族聚居的地方,為了讓搬遷來的人們有認同感和歸屬感,整個小鎮采用了苗族和彝族的房屋建筑風格,并且還將整個寨子依山就勢構造為牛頭寨和虎頭寨兩個部分。站在三寶塔眺望,由房屋組成的巨大“牛頭”“虎頭”頗具力量感。徜徉寨中,房前屋后各種或高或矮的綠植吸引著鳥兒們駐足喳喳鳴叫,更顯得小鎮寧靜優美。小鎮的構建,可謂用心到極致,一棟棟苗族彝族風情濃郁的亮褐色小樓依山而建,臺階式的建筑布局讓民居錯落有致,曲線坡面屋頂盡收眼底,美輪美奐。一些房屋的墻上,精心手繪了少數民族特色圖畫,彝家人平常用的蓑衣、斗笠、水缸等器物都被用心收集起來裝飾小鎮,就連路牌都被精心烙印上了民族特色的標簽。小鎮有了原先生活的痕跡,有了自己熟悉的東西,再加上夜晚跳一曲刻在童年記憶里的阿妹戚托舞,三寶人的根在這片土地上徹底扎了下來。

“阿妹戚托”:從拯救到創新

小鎮被命名為阿妹戚托,不僅僅凝聚著搬遷來的三寶人的精神依托,現在還是吸引游客的金字招牌。然而,阿妹戚托的傳承曾一度面臨斷絕的窘境。為了“拯救”這一獨特的舞蹈,已經去世的阿妹戚托傳承人柳順方花費了大量的心血。2005年,三寶鄉擁有了3臺黑白電視,柳順方在電視上看到藏族舞、蒙古族舞等,就是不曾看到彝族舞,他回憶起兒時看過的一次彝族舞,那時候還是鄰居家的女兒出嫁時,一種無伴奏的舞蹈。柳順方在村里尋找看過這種舞蹈或者是會跳這種舞蹈的人,幾番周折后,終于找到一個會跳“阿妹戚托”舞蹈的人。他便虛心求教,憑著對舞蹈的熱愛,花了半個月時間學會了“阿妹戚托”。

柳順方心想,既然這么多人不知道“阿妹戚托”舞蹈,那這種民族文化怎么能傳承下去呢?身為教師的他便從當時的教學點中挑選出32位學生,經過潛心教導,最終有18人學會這種舞蹈。在三寶彝族鄉政府成立十周年之際,柳順方帶著18位學生應邀參加鄉慶表演,“阿妹戚托”贏得了觀眾的陣陣掌聲。但這還不夠,阿妹戚托無伴奏,難度過大實在難以學習,對傳承很不利。于是柳順方和當時晴隆縣一小副校長范金蓮對阿妹戚托進行了“改造”,根據阿妹戚托舞步的節奏加入了拍點、唱詞,后期還專門寫了歌曲。不僅使阿妹戚托更有感染力,也使舞者能根據節拍更好的學習。柳順方一直心心念念阿妹戚托的發展,多年清貧沒有改變他保護傳承阿妹戚托的意志,他總覺得還不夠,直到去世前依然心系阿妹戚托。范金蓮則在退休后繼續指導阿妹戚托的表演,為阿妹戚托默默奉獻。

現在,每天晚上在小鎮頗具民族風情的廣場上,都會響起阿妹戚托的歌聲,跳起阿妹戚托舞,這已經不只是一場旅游表演,小鎮居民們也會參與進來一起舞蹈,就連才學會走路的孩子也在懵懂間模仿著蹦蹦跳跳。晴隆縣學校里開設了阿妹戚托興趣班,幼兒園的早操時間也在教孩子們簡單的阿妹戚托舞步。這項曾在深山中艱難傳承的舞蹈照亮了移民搬遷的三寶人的心,成為如今阿妹戚托小鎮文化和精神的象征。臨行前,我問在學校興趣班里的一個女孩,她的夢想是什么。已經在縣里得到了優勝的女孩眼睛里閃耀著光芒——“我想要去更大的舞臺”。就像小時候母親的舞蹈在文安梅心中種下一顆種子一樣,文安梅和她的藝術團也給小鎮孩子們的心里種下了藝術的幼芽。(責任編輯/楊倩)