了不起的造紙術

伊兜

同學們對四大發明一定不陌生,它們包括造紙術、指南針、火藥和印刷術,是我國古代勞動人民的智慧成果,是了不起的科學技術。有趣的是,最先提出“四大發明”這一說法的并不是中國人,而是英國傳教士、偉大的漢學家艾約瑟,也正是在他的提倡下,“四大發明”的說法流傳開來,并為世人所接受。四大發明對我國古代的政治、經濟、文化發展產生了極其巨大的推動作用,與此同時也深刻影響了世界文明的進程。今天,我們就來聊聊其中之一的造紙術。

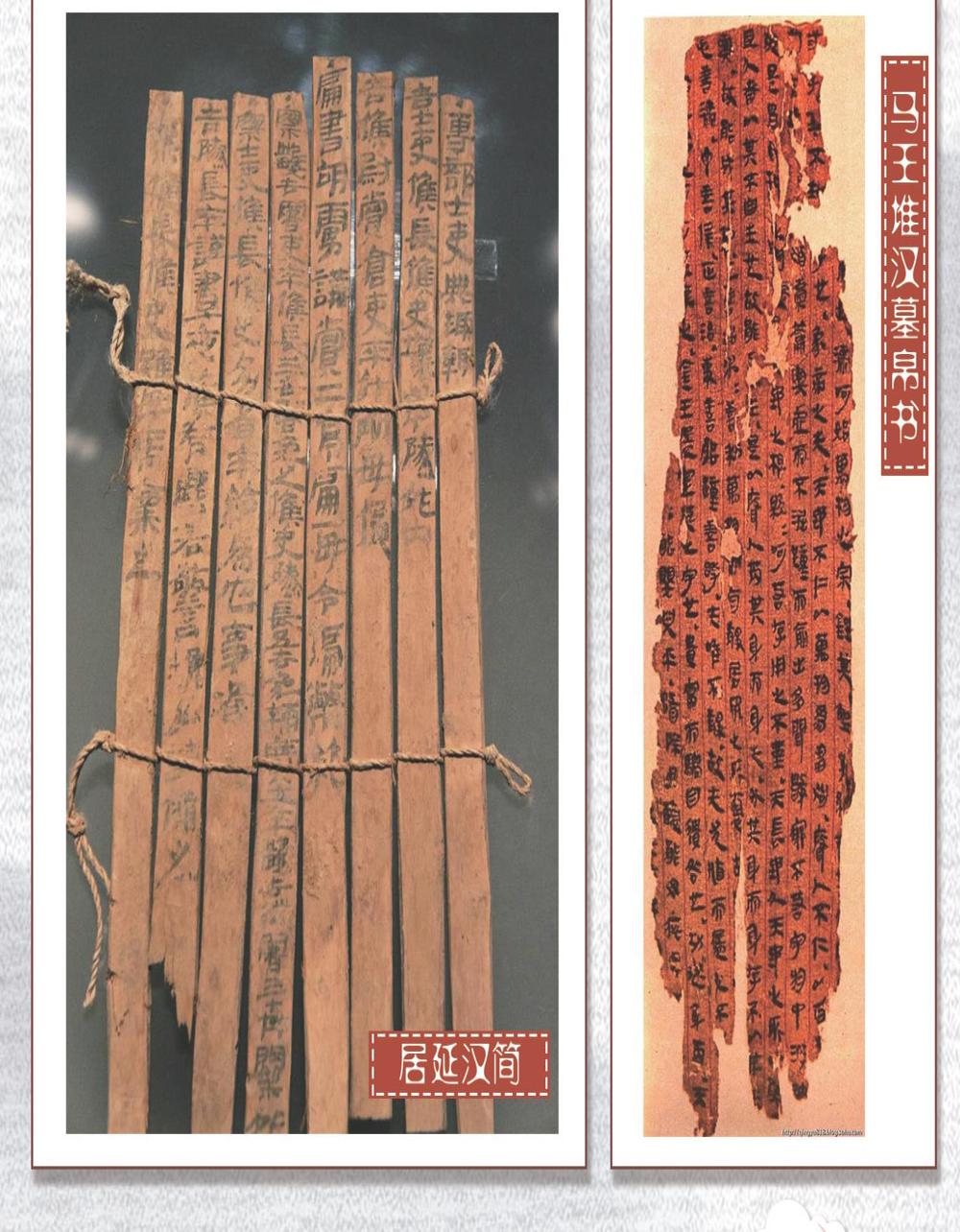

我們的祖先發明了文字后,也在探索要把文字寫在什么東西上。比如,刻在龜甲或獸骨上,就有了甲骨文;刻在青銅器上,就有了金文;后來,人們把文字刻在竹簡上,用繩子穿起來,這就成一冊書了,但這種書搬運、保管起來都不方便;再后來,人們在珍貴的綿帛上寫字,但是綿帛的價格過于昂貴,只有少數人能用,很難普及。

“學富五車”這個成語出自《莊子·天下》,跟戰國時期一位名叫惠施的思想家有關。他跟莊子抬扛時,說出了著名的那句:“子非魚,安知魚之樂?”惠施博覽群書,因為那個時候的書寫在竹簡上,他讀過的書得用五輛馬車來裝。后人常用“學富五車”來形容一個人學問淵博。

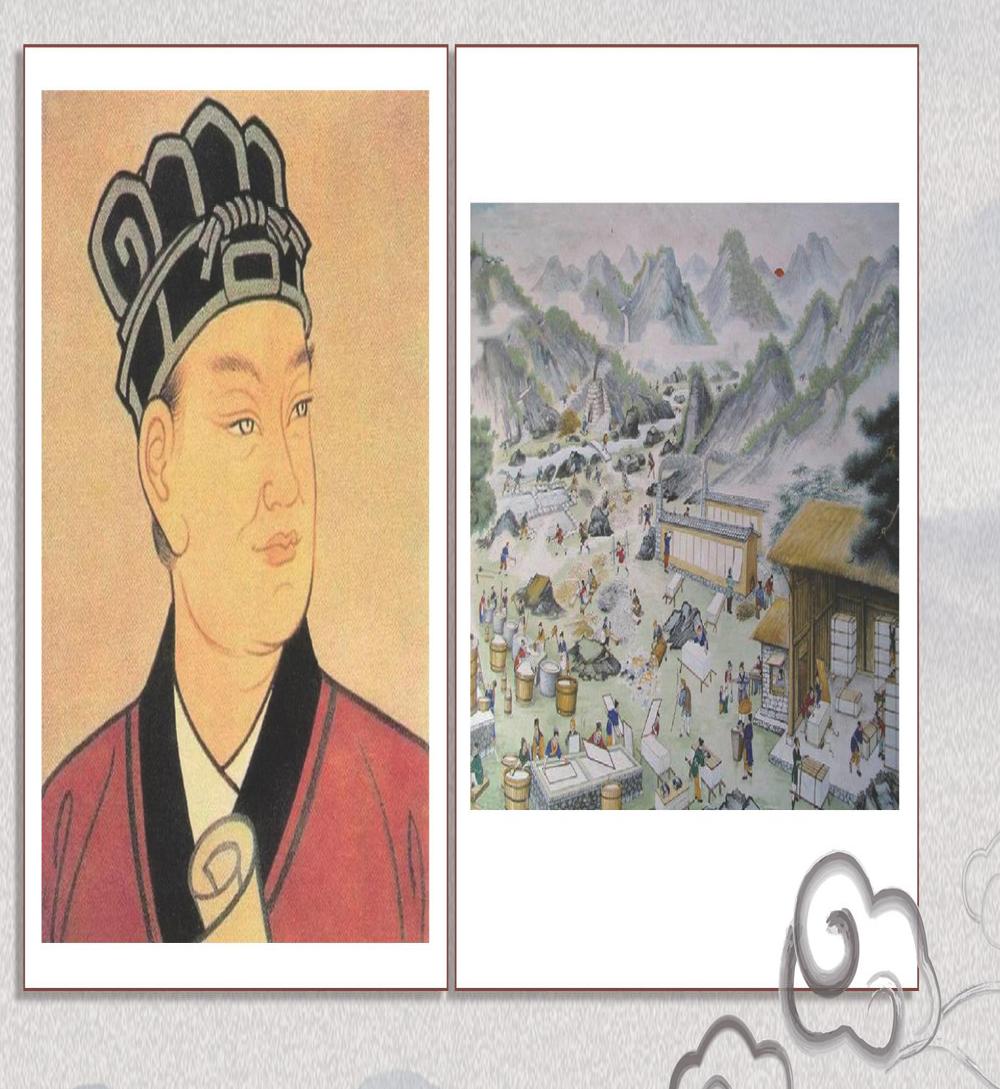

說到造紙術,那就一定要提東漢人蔡倫。很多人以為是他發明了造紙術,其實更準確地說是蔡倫改進了造紙術,使其有了本質上的突破。因為據考古學家研究發現,早在兩千多年前的西漢時代就有了麻質纖維紙,只是質感太粗糙了,不方便書寫。

蔡倫總結了以往的造紙經驗,從原料入手,將樹皮、麻縷、稻草等原料切斷或剪碎,然后浸入水中制成稀漿,撈出來薄薄一層,晾干再揭下,最初的紙便造好了。但試用后發現這樣的紙容易破爛,于是蔡倫又組織人員將破布、爛漁網、制絲綿時遺留的殘絮等摻入漿中,再經過打漿、抄紙、曬干壓平等工序制作出來的紙就很難被扯破了。后人為紀念蔡倫的功績,稱這種紙為“蔡侯紙”。

原料易得又可大量制造,蔡倫改進的造紙方法得到了傳承,他之后的發明家們在此基礎上還造出了左伯紙、竹紙、染潢紙、硬黃紙等,既實用又美觀。

“信口雌黃”這個成語的典故也跟紙有關。古人在用染潢紙書寫時,一旦寫錯了,就會用“雌黃”涂抹修改。雌黃是一種從礦物中提取的成分,和黃色的紙顏色接近。因為雌黃能掩蓋字跡,“信口雌黃”一詞后來就意指隨口亂說,有失真實。

中國的造紙術首先傳到了朝鮮、日本、阿拉伯等地,并于11世紀進入歐洲。16世紀,當紙張取代羊皮這種書寫材料在歐洲流行起來,文化的普及得以實現。造紙術沿絲綢之路傳播,帶動了沿線國家的文化繁榮,這在世界文明史上都具有重大而深遠的意義。