植物多酚與腸道微生物群的相互作用及其對(duì)代謝性疾病影響的研究進(jìn)展

趙 媚,常 凌,宋澤和,賀 喜

(湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院,飼料安全與高效利用教育部工程研究中心,湖南家禽安全生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心,湖南畜禽安全生產(chǎn)協(xié)同創(chuàng)新中心,湖南 長(zhǎng)沙 410128)

據(jù)統(tǒng)計(jì),到2 0 3 5 年,代謝綜合征(m e t a b o l i c syndrome,MetS)的患病率將會(huì)增加到53%[1],如何有效地控制MetS已經(jīng)成為一個(gè)世界性的熱點(diǎn)問(wèn)題。MetS是多種代謝紊亂的集合,如高血糖、胰島素抵抗、氧化應(yīng)激、高血壓、血脂異常等。MetS的發(fā)展最終會(huì)導(dǎo)致肥胖、炎癥、肝病、腎病、糖尿病、心肌病、骨關(guān)節(jié)炎和神經(jīng)變性等代謝性疾病的發(fā)生[2]。

腸道微生物群是動(dòng)物機(jī)體消化、代謝和維生素合成等生理功能的重要組成部分。代謝性疾病可以改變腸道微生物群的組成和功能[3],相反,腸道微生物群通過(guò)能量的吸收、脂質(zhì)和葡萄糖的代謝、肝臟和脂肪組織中脂肪的儲(chǔ)存等途徑來(lái)調(diào)節(jié)代謝紊亂[4-7]。但是目前尚不清楚是腸道微生物群的改變導(dǎo)致了代謝性疾病的發(fā)生,還是代謝性疾病導(dǎo)致腸道微生物群的變化[8]。

除了代謝性疾病的影響外,日糧飲食也是調(diào)節(jié)腸道微生物群組成和功能的一個(gè)重要因素[9-11]。高脂飲食可以減少微生物的多樣性,增加致病菌的數(shù)量[12-13]。植物多酚可以刺激腸道中有益菌數(shù)量的增加,并抑制致病菌的增殖和擴(kuò)散。植物多酚還可以通過(guò)抑制食欲、改善脂肪的代謝和抑制胰脂肪酶活性來(lái)調(diào)控機(jī)體體質(zhì)量。同時(shí),腸道微生物群能夠?qū)⑸攀扯喾哟x成為簡(jiǎn)單化合物,具有更高的生物活性和吸收效率[14-16]。因此,本文主要以植物多酚和腸道微生物群為對(duì)象,綜述兩者之間的相互作用并探討它們對(duì)代謝性疾病的影響。

表 1 植物多酚的特性、代謝和生物活性Table 1 Characteristics, metabolism and biological activity of plant polyphenols

1 植物多酚的分類

多酚是植物的次生代謝產(chǎn)物,廣泛存在于水果、蔬菜以及植物衍生食品(如可可、巧克力、茶葉、咖啡以及葡萄酒等)中。基于多酚化學(xué)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,可以將其分為黃酮類化合物和非黃酮類化合物。黃酮類化合物又可分為6 個(gè)亞類:黃酮類、黃烷酮類、黃酮醇類、黃烷-3-醇類、花青素和異黃酮類。非黃酮類化合物相比黃酮類具有更多的亞類,包括酚酸、木脂素和二苯乙烯等[17]。

多酚一般通過(guò)與糖或有機(jī)酸結(jié)合的形式,或者以未結(jié)合的低聚物形式存在于食物中,約5%~10%的多酚(具有單體和二聚體結(jié)構(gòu))可能會(huì)被小腸直接吸收。釋放的苷元可以通過(guò)被動(dòng)擴(kuò)散進(jìn)入腸細(xì)胞。苷元吸收之后,先后在腸細(xì)胞和肝細(xì)胞中進(jìn)行生物轉(zhuǎn)化。如一些聚合物能夠特異性地被α-鼠李糖苷酶、β-葡萄糖苷酶和β-葡萄糖醛酸酶等裂解成單體[18],完成第一階段代謝;這些初步代謝后的酚酸被吸收之后,通過(guò)門靜脈循環(huán)到達(dá)肝臟,經(jīng)歷第二階段的轉(zhuǎn)化:多酚苷元和酚酸與葡萄糖醛酸鹽、硫酸鹽和/或甲基部分進(jìn)行結(jié)合,然后被分配到器官中并隨尿液排出體外。此外,植物多酚的代謝和轉(zhuǎn)化離不開(kāi)結(jié)腸微生物菌群,這將會(huì)在下文詳細(xì)描述。植物多酚的特性、代謝和生物活性見(jiàn)表1。

2 腸道微生物群與代謝性疾病

導(dǎo)致代謝性疾病的原因有很多,但研究表明環(huán)境因素相比遺傳因素有更顯著的相關(guān)性[48],而腸道微生物群就是環(huán)境因素之一,腸道菌群在機(jī)體中除了消化的作用外,還會(huì)產(chǎn)生一些機(jī)體無(wú)法產(chǎn)生的酶來(lái)促進(jìn)多糖、植物多酚的分解和一些維生素的產(chǎn)生等[49],有助于宿主的腸道健康。并且代謝性疾病與腸道微生物群呈正相關(guān)關(guān)系。

2.1 腸道微生物群與肥胖

肥胖形成與減肥過(guò)程均與腸道菌群密切相關(guān)。?ak-Go??b等[50]對(duì)肥胖人群和正常人群取樣進(jìn)行炎癥標(biāo)志物檢測(cè)分析和腸道微生物群定量分析,發(fā)現(xiàn)肥胖人群腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、可溶性腫瘤壞死因子受體1(soluble tumor necrosis factor receptor 1,sTNFR1)、sTNFR2和白細(xì)胞介素(interleukin,IL)-6的水平高于正常人群,并且肥胖組中sTNFR1和連蛋白血漿水平與菌落計(jì)數(shù)呈正相關(guān),連蛋白血漿水平與每日能量攝入和血糖濃度呈正相關(guān),此外,在肥胖人群中,連蛋白水平與腸道菌群促進(jìn)的全身輕度炎癥相關(guān)[51]。Furet等[52]對(duì)經(jīng)過(guò)腹胃鏡Roux-en-Y胃旁路手術(shù)的肥胖患者(其中含有7 例II型糖尿病(type 2 diabetes,T2D)患者)進(jìn)行實(shí)時(shí)定量聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),肥胖組擬桿菌屬/普氏菌屬(Bacteroides/Prevotella)的比值較低;糖尿病患者經(jīng)過(guò)胃旁路手術(shù)3 個(gè)月之后,腸道大腸桿菌(Escherichia coli)數(shù)量增加,乳酸菌數(shù)量減少,此外,普拉梭菌屬(Faecalibacterium prausnitzii)數(shù)量較少,其與一些輕度炎癥的增加呈負(fù)相關(guān)。而Maya-Lucas等[53]利用鳥(niǎo)槍法宏基因組測(cè)序技術(shù)觀察到肥胖兒童腸道中普雷沃菌屬(Prevotellaspp.)的豐度較高,巨單胞菌屬(Megamonasspp.)數(shù)量增加,但顫螺旋菌屬(Oscillospiraceae)數(shù)量減少,其與血清膽固醇水平呈負(fù)相關(guān);此外,還檢測(cè)到肥胖兒童糞便中人皰疹病毒4型的數(shù)量是正常兒童的19 倍。Fleissner等[54]則研究了高脂飲食對(duì)無(wú)菌小鼠和常規(guī)小鼠的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)常規(guī)小鼠組中高脂飲食處理(21.4 kJ/g)和西方飲食處理(21.5 kJ/g)的厚壁菌門(Firmicutes)比例均升高,主要是韋榮球菌科(Erysipelotrichaceae)的大量繁殖,而擬桿菌門(Bacteroidetes)的比例則降低。B?ckhed等[55]利用糞群移植的方法進(jìn)行研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)移植了微生物群(取自常規(guī)飼養(yǎng)小鼠的盲腸)的無(wú)菌小鼠兩周內(nèi)進(jìn)食量減少,但增加了其體內(nèi)脂肪含量(約60%)和胰島素抵抗。微生物群可以促進(jìn)腸道內(nèi)單糖的吸收,從而誘導(dǎo)肝臟脂肪的新生,表明腸道菌群是一個(gè)重要的環(huán)境因素,其會(huì)影響飲食中能量的收集和宿主體內(nèi)的能量貯存。

2.2 腸道微生物群與糖尿病

腸道微生物群異常、腸黏膜屏障滲漏和腸道免疫反應(yīng)的改變及相互作用是導(dǎo)致I型糖尿病(type 1 diabetes,T1D)等疾病的重要因素[56]。Giongo等[57]對(duì)8 個(gè)患有T1D的兒童進(jìn)行糞便16S rRNA擴(kuò)增和焦磷酸測(cè)序,結(jié)果發(fā)現(xiàn)T1D兒童糞便中厚壁菌屬(Firmicutessp.)數(shù)量減少,擬桿菌屬(Bacteroidetessp.)數(shù)量增加。與免疫相關(guān)的微生物群數(shù)量在T1D兒童和正常兒童中具有顯著差異,T1D兒童糞便中梭狀芽孢桿菌(Clostridium)、擬桿菌屬和韋榮氏球菌屬(Veillonella)的數(shù)量增加,乳酸桿菌(Lactobacillus)、雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)、同型產(chǎn)乙酸菌/直腸真桿菌(Blautia coccoides/Eubacterium rectale)的比值和普雷沃菌屬的數(shù)量均減少[58-59]。

Brugman等[60]建立糖尿病模型BB-DP大鼠,利用熒光原位雜交技術(shù)觀察與抗生素治療組的腸道菌群差異,發(fā)現(xiàn)T1D的發(fā)病機(jī)制與高豐度擬桿菌屬相關(guān),并且發(fā)現(xiàn)抗生素治療對(duì)腸道菌群的調(diào)節(jié)降低了糖尿病的發(fā)病率并延遲了糖尿病的發(fā)作時(shí)間。

而導(dǎo)致T2D的主要原因是肥胖相關(guān)的胰島素抵抗。Larsen等[61]為了評(píng)估T2D患者和正常人之間腸道微生物群的組成差異,采用實(shí)時(shí)定量聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)和16S rRNA擴(kuò)增測(cè)序?qū)?8 例T2D成人男性患者和18 例正常成人男性的糞便進(jìn)行微生物群分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)T2D患者糞便中的厚壁菌和梭狀芽胞桿菌數(shù)量減少,相反的是,β-變形菌(Betaproteobacteria)高度富集且與血糖濃度呈顯著正相關(guān)。對(duì)于T2D女性患者而言,Karlsson等[62]發(fā)現(xiàn)除了梭狀芽孢桿菌豐度減少外,另外4 種乳酸菌豐度反而有所增加,腸道菌群的失調(diào)與T2D女性患者體內(nèi)空腹血糖濃度以及糖化血紅蛋白、胰島素、高密度脂蛋白、血漿甘油三酯和脂聯(lián)素水平等都有相關(guān)性。在此基礎(chǔ)上,Qin Junjie等[63]制定了全基因組關(guān)聯(lián)研究方案,對(duì)345 名中國(guó)T2D患者進(jìn)行深度鳥(niǎo)槍法宏基因組測(cè)序后發(fā)現(xiàn),T2D患者的直腸真桿菌、普拉氏梭桿菌(Faecalibacteriumprausnitzii)、梭狀芽胞桿菌SS3/4、羅斯拜瑞氏菌(Roseburia intestinalis)和食葡糖羅斯拜瑞氏菌(Roseburia inulinivorans)等產(chǎn)丁酸菌的數(shù)量減少,但是患者腸道中機(jī)會(huì)致病菌(如Hathewayi梭菌(Clostridium hathewayi)、共生梭菌(Clostridium symbiosum)、多枝梭菌(Erysipelatoclostridium ramosum)、糞擬桿菌(Bacteroides caccae)、遲緩埃格特菌(Eggerthellalenta)和大腸桿菌)的數(shù)量增多;此外,患者腸道的黏蛋白降解菌——艾克曼菌(Akkermansia)和硫酸鹽還原菌——脫硫弧菌屬(Desulfovibriosp. 3_1_syn3)的數(shù)量也有所增加。腸道微生物群與糖的膜轉(zhuǎn)運(yùn)、支鏈氨基酸轉(zhuǎn)運(yùn)、甲烷代謝、硫酸鹽還原、外源性降解和代謝相關(guān)。基于這些腸道微生物標(biāo)記物,可能為以后T2D患者的分類針對(duì)性治療有幫助。

2.3 腸道微生物群與其他代謝性疾病

除了肥胖和糖尿病之外,心血管疾病、高血壓和非酒精性脂肪肝病等也與腸道菌群相關(guān)。Wang Zeneng等[64]以無(wú)菌小鼠為研究對(duì)象,通過(guò)代謝組學(xué)研究證實(shí)腸道菌群促進(jìn)了脂質(zhì)向膽堿的微生物代謝、三甲胺N-氧化物(trimethylamine-N-oxide,TMAO)和甜菜堿類的生成,增加了心肌梗死的風(fēng)險(xiǎn)。向無(wú)菌小鼠補(bǔ)充膳食膽堿和腸道菌群可以促進(jìn)TMAO的產(chǎn)生,TMAO與心血管疾病動(dòng)脈粥樣硬化相關(guān)[65]。Yang Tao等[66]對(duì)高血壓大鼠模型和高血壓患者的糞便樣本進(jìn)行細(xì)菌基因組分析后,發(fā)現(xiàn)自發(fā)性高血壓大鼠與患者的糞便微生物豐度、多樣性和均勻度都降低,其中自發(fā)性高血壓大鼠的厚壁菌和擬桿菌數(shù)量的比值增加,而產(chǎn)乙酸和丁酸的細(xì)菌減少。Jiang Weiwei等[67]發(fā)現(xiàn)非酒精性脂肪肝患者糞便中的大腸桿菌、厭氧桿菌(Anaerobacter)、乳酸桿菌和鏈球菌(Streptococcus)的數(shù)量均高于健康人,白細(xì)胞分化抗原(cluster of differentiation 4,CD)4+、CD8+T淋巴細(xì)胞數(shù)量減少,而TNF-α、IL-6、干擾素-γ(interferon-γ,IFN-γ)水平升高,并且與健康人相比,非酒精性脂肪肝患者腸道絨毛排列不規(guī)則、緊密連接處變寬。此外,Liu等[68]發(fā)現(xiàn)另外一種名為植物乳桿菌的乳酸桿菌具有益生菌的作用,對(duì)MetS、糖尿病和腦健康具有很好的療效。

3 植物多酚和腸道菌群的相互作用與代謝性疾病

3.1 腸道菌群對(duì)植物多酚的轉(zhuǎn)化代謝

在機(jī)體結(jié)腸部位定植了許多微生物,如厚壁菌門、擬桿菌門、變形菌門、放線菌門和疣微菌門等[69]。在正常健康人體中,厚壁菌門和擬桿菌門占細(xì)菌種類的90%以上,但腸道微生物群的組成極易受到飲食、疾病和藥物的影響,其中飲食攝入的影響占主導(dǎo)地位,經(jīng)常食用富含碳水化合物食物的人群,腸道中的主要細(xì)菌是普氏菌屬,而食用富含動(dòng)物蛋白和飽和脂肪較多的人群體內(nèi)主要是擬桿菌屬[70]。一些結(jié)構(gòu)復(fù)雜的多酚(如縮合單寧和水解單寧),在到達(dá)機(jī)體結(jié)腸時(shí)幾乎沒(méi)有發(fā)生性質(zhì)上的變化,但能夠被腸道微生物群進(jìn)一步代謝,發(fā)生C環(huán)裂解、脫羧、脫氫和去甲基化等反應(yīng),生成相對(duì)簡(jiǎn)單的化合物,如酚酸和羥基肉桂酸酯[71]。聚合度大于3的低聚黃烷-3-醇、聚合黃酮醇(原花青素和濃縮單寧)、羥基肉桂酸酯、黃酮醇葡萄糖鼠李糖苷,如槲皮素-3-O-葡鼠李糖苷(蘆丁)等,不以原始形式被吸收,在結(jié)腸部位被腸道微生物代謝成酚酸和其他產(chǎn)物。其中原花青素被代謝產(chǎn)生如羥基苯甲酸、羥基苯乙酸、羥基苯丙酸、羥基苯戊酸或羥基肉桂酸等分子質(zhì)量較小的酚酸[72]。Theilmann等[73]研究發(fā)現(xiàn),嗜酸乳桿菌(Lactobacillus acidophilus)可將植物糖苷轉(zhuǎn)化為苷元,苷元可進(jìn)一步被其他細(xì)菌修飾轉(zhuǎn)化或者直接被宿主吸收利用。鉛黃腸球菌(Enterococcus casseliflavus)參與一些如槲皮素-3-O-葡萄糖苷等糖類的部分水解,產(chǎn)生乳酸、甲酸、乙酸和乙醇。此外,細(xì)枝真桿菌(Eubacterium ramulus)、氧化真桿菌(Eubacterium oxidoreducens)、Flavonifractor plautii和梭狀芽孢桿菌可能代謝槲皮素,產(chǎn)生短鏈脂肪酸、花旗松素和3,4-二羥苯基乙酸[74]。Tao Jinhua等[75]研究發(fā)現(xiàn),真桿菌與黃酮類化合物的代謝相關(guān),此外,在結(jié)腸中,羥基肉桂酸的產(chǎn)生也與一些乳酸桿菌和雙歧桿菌相關(guān)。人類腸道菌群中大腸桿菌4號(hào)、大腸桿菌34號(hào)、腸球菌45號(hào)(Enterococcussp. 45)和芽孢桿菌46號(hào)(Bacillussp. 46)具有比較廣泛的黃酮類化合物轉(zhuǎn)化能力,可以將蒙花苷(黃酮類化合物)轉(zhuǎn)化為金合歡素。Chen Yao等[76]在大鼠腸道中評(píng)估了3 種桑葚花青素(矢車菊素-3-葡萄糖苷、矢車菊素-3-蕓香糖苷、飛燕草素-3-蕓香糖苷)的代謝轉(zhuǎn)化。花青素在腸道發(fā)酵后的代謝組學(xué)分析表明,矢車菊素-3-葡萄糖苷和矢車菊素-3-蕓香糖苷被分解為原兒茶醛、香蘭酸、對(duì)香豆酸和2,4,6-三羥基苯甲醛,而飛燕草素-3-蕓香糖苷則被轉(zhuǎn)化為丁香酸、沒(méi)食子酸和2,4,6-三羥基苯甲醛。Mayta-Apaza等[77]利用一種體外胃腸發(fā)酵模型來(lái)代謝富含多酚(矢車菊素-糖基-蕓香糖苷、槲皮素-蕓香糖苷、綠原酸和新綠原酸)的酸櫻桃,代謝產(chǎn)物主要是4-羥基苯丙酸,而表兒茶素和4-羥基苯甲酸含量較低。Gowd等[78]最近的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn),在體外的條件下,用提取的健康人體腸道微生物群對(duì)黑莓花青素提取物進(jìn)行發(fā)酵代謝,能產(chǎn)生咖啡酸、3,4-二羥基苯甲酸、2,4,6-三羥基苯甲酸、香豆素、對(duì)香豆酸、阿魏酸、2,4,6-三羥基苯甲醛和沒(méi)食子酸。當(dāng)機(jī)體攝入富含鞣花單寧的食物(如草莓、石榴、覆盆子和核桃等)之后,鞣花單寧會(huì)先在胃腸腔中通過(guò)水解作用產(chǎn)生鞣花酸[79-80],鞣花酸的吸收率極低,它會(huì)到達(dá)結(jié)腸,被微生物(如假單胞雙歧桿菌P815、尿鏈球菌和棒狀戈登氏菌等[81])進(jìn)一步代謝,產(chǎn)生生物可利用的尿石素A、B和異尿石素A等[82],然后可能會(huì)通過(guò)首過(guò)代謝被吸收或者隨尿液、糞便排出體外。尿石素類衍生物是鞣花酸的腸道微生物活性代謝產(chǎn)物,在體內(nèi)具有多種有益作用。但是鞣花單寧和鞣花酸代謝成尿石素類衍生物受到個(gè)體腸道微生物群差異的影響:在“尿石素A代謝型”個(gè)體中只產(chǎn)生尿石素A;而在“尿石素B代謝型”個(gè)體中,除了產(chǎn)生尿石素A之外,還會(huì)產(chǎn)生異尿石素A和/或尿石素B;在“尿石素0代謝型”個(gè)體中不產(chǎn)生任何尿石素,而其中發(fā)揮轉(zhuǎn)化作用的產(chǎn)尿石素戈登氏桿菌(Gordonibacter urolithinfacienssp.)和異尿石鞣花桿菌(Ellagibacter isourolithinifaciens)被發(fā)現(xiàn)占重要地位[83-84],白藜蘆醇(3,4’,5-芪三酚)到達(dá)結(jié)腸部位主要被轉(zhuǎn)化為二氫白藜蘆醇(3,4-二羥基二苯乙烯)和輪孢霉素(3,4’-二羥基二芐基)[85]。

3.2 植物多酚對(duì)腸道微生物群調(diào)節(jié)和對(duì)代謝性疾病的影響

植物多酚的代謝與吸收離不開(kāi)腸道菌群的參與,其代謝產(chǎn)物能夠發(fā)揮出對(duì)腸道微生物群和機(jī)體更有益的作用[86]。Wang Jing等[87]發(fā)現(xiàn)植物乳桿菌ZLP001可以通過(guò)增強(qiáng)腸道上皮細(xì)胞的防御功能和調(diào)節(jié)腸道菌群來(lái)加強(qiáng)腸道屏障。同時(shí)Barroso等[88]的研究也證明了植物乳桿菌IFPL935菌株可以發(fā)揮黃烷-3-醇的代謝作用,其分別將紅葡萄酒多酚提取物與植物乳桿菌IFPL935添加到人體腸道微生物生態(tài)系統(tǒng)中模擬發(fā)酵,發(fā)現(xiàn)紅酒多酚導(dǎo)致結(jié)腸中細(xì)菌總數(shù)下降,其中擬桿菌、球形梭菌(Clostridium coccoides)/直腸真桿菌和雙歧桿菌受影響最大,但植物乳桿菌IFPL935的添加逆轉(zhuǎn)了細(xì)菌總數(shù)的下降趨勢(shì),特別是恢復(fù)了乳桿菌和腸桿菌的數(shù)量,幫助多酚代謝能力低的個(gè)體提高其結(jié)腸微生物代謝多酚能力。Chen Manyun等[89]報(bào)道腸道菌群能夠介導(dǎo)三七總皂苷(三七皂苷和人參皂苷)的去糖基化,促進(jìn)如人參皂苷K、人參皂苷F1、人參皂苷Rh2、原人參三醇和原人參二醇等代謝物的生成。

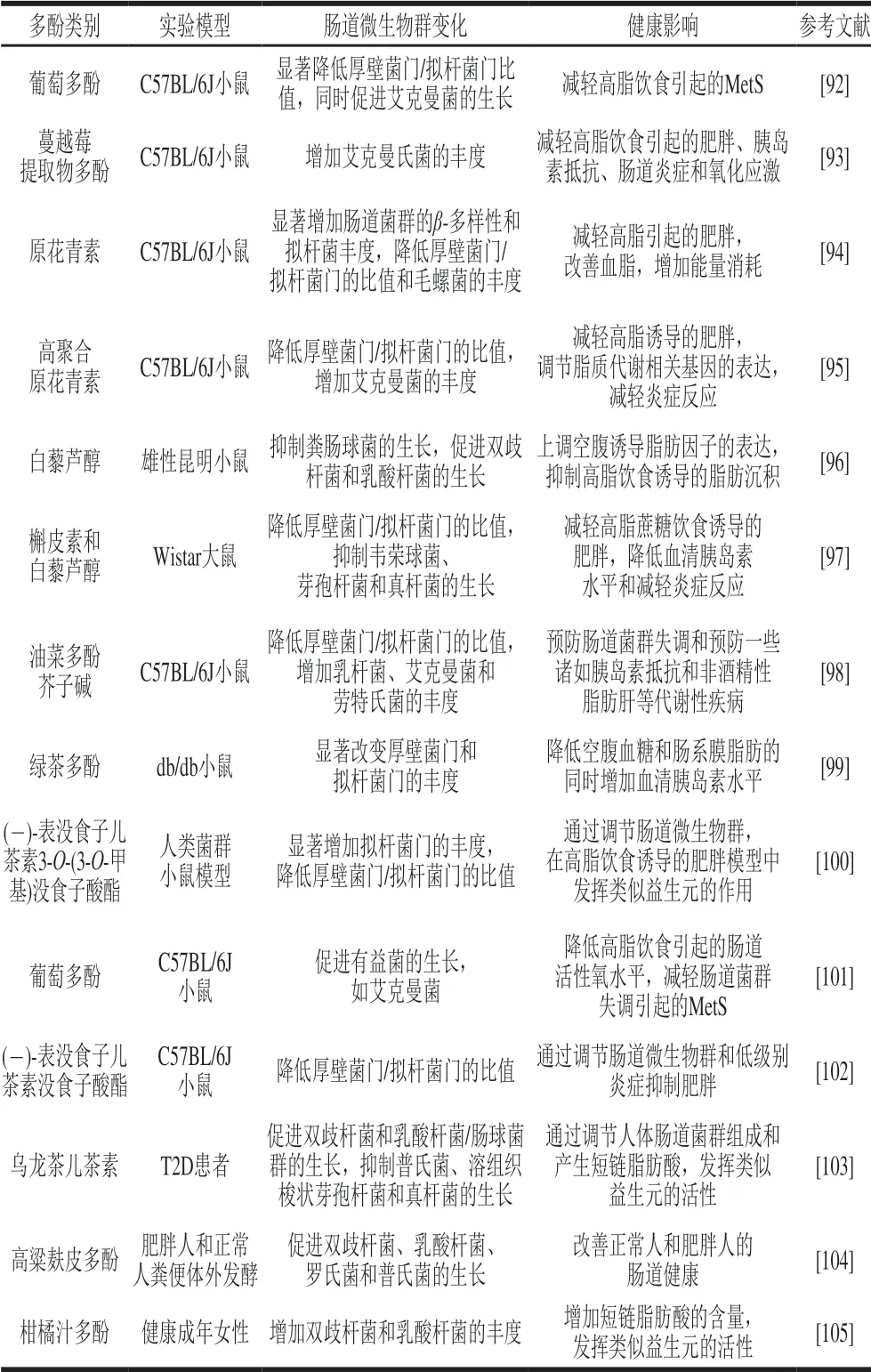

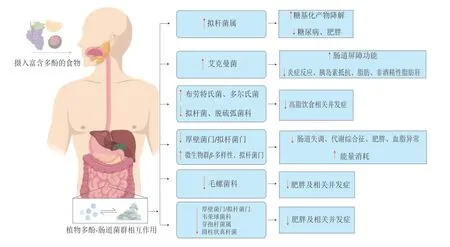

多酚類物質(zhì)可能會(huì)影響心血管疾病、T2D、腸道健康和癌癥等的多種代謝或信號(hào)通路。食用蔬菜和水果有助于保持身體的健康,這是由于多酚具有強(qiáng)大的抗氧化活性[90-91],此外,多酚可以通過(guò)重塑腸道菌群來(lái)增強(qiáng)宿主-微生物之間的相互作用以達(dá)到減肥的效果。腸道微生物的組成差異會(huì)影響多酚及其代謝產(chǎn)物的生物利用度,許多體外、動(dòng)物和疾病案例研究表明,植物多酚可以通過(guò)增加各種有益細(xì)菌種類的豐度和微生物群β-多樣性,同時(shí)減少機(jī)會(huì)致病菌的數(shù)量,抑制腸道失調(diào)。腸道菌群的調(diào)節(jié)有助于增加糖的降解代謝,改善腸道屏障功能和能量消耗,同時(shí)減少炎癥反應(yīng)、胰島素抵抗、肥胖、體質(zhì)量增加和血脂異常等。這些改善最終有助于減少代謝性疾病及相關(guān)并發(fā)癥(表2和圖1)。

表 2 植物多酚對(duì)腸道微生物群的調(diào)節(jié)和代謝性疾病的影響Table 2 Effects of plant polyphenols on intestinal microbiota and metabolic diseases

圖 1 植物多酚與腸道菌群相互作用對(duì)代謝性疾病的影響[106]Fig. 1 Effect of interaction between plant polyphenols and intestinal microbiota on metabolic diseases[106]

4 結(jié) 語(yǔ)

植物多酚類物質(zhì)有助于通過(guò)延緩或預(yù)防代謝型疾病來(lái)維持機(jī)體的健康,如減少體質(zhì)量、降低血糖和血壓等。但是攝入單一的植物多酚很難調(diào)控所有代謝型疾病。因此,為了防止代謝性疾病的發(fā)生和發(fā)展,需要大量攝入富含多酚的食物。研究表明,植物多酚能顯著影響腸道微生物群,調(diào)節(jié)其菌落結(jié)構(gòu)和功能。攝入植物多酚類有利于腸道微生物群的發(fā)展及其宿主的健康。目前,大多數(shù)研究集中于富含植物多酚食物的有益作用,而不是腸道微生物在新陳代謝和健康影響中的作用。因此,在這一研究領(lǐng)域迫切需要更加精確的微生物群研究,以確定腸道微生物群對(duì)植物多酚代謝的確切影響及其對(duì)健康的有益作用。此外,使用更精確的代謝組學(xué)方法可能有助于確定植物多酚循環(huán)代謝產(chǎn)物的有益作用和腸道微生物群介導(dǎo)的具體機(jī)制,以及對(duì)宿主整體產(chǎn)生的積極作用。這些結(jié)果將進(jìn)一步協(xié)助測(cè)定各種水果和蔬菜中酚類代謝物的療效及其生物學(xué)特性,從而發(fā)現(xiàn)新的功能性植物多酚類食品和營(yíng)養(yǎng)品來(lái)對(duì)抗代謝性疾病和相關(guān)并發(fā)癥。