醫養結合型養老機構入住老人生存質量

王水蓮 陳麗敏 張云逸

(1暨南大學公共管理學院,廣東 廣州 510632;廣州中醫藥大學 2公共衛生與管理學院;3針灸康復臨床醫學院)

醫療衛生與養老服務相結合是社會各界普遍關注的重大民生問題,是積極應對人口老齡化的長久之計〔1〕。醫養結合發展策略提出至今,全國各地的醫養結合實踐均取得不少成就。廣州市是我國較早進入人口老齡化的城市之一,也是90個國家級醫養結合試點單位之一〔2〕。截至2017年底,廣州市戶籍老年人口為161.85萬人,占戶籍人口的18.03%,全市共有養老機構183個,其中公辦養老機構63個,民辦養老機構120個,具有醫養結合服務功能的養老機構覆蓋率已達85%以上(包含內設醫療機構和簽訂醫療服務協議)〔3〕。醫養結合養老模式在我國的推廣,引起學界的廣泛關注,吳炳義等〔4〕、全旭紅等〔5〕學者聚焦于養老機構醫養結合實踐情況的研究,但總體上該方面的文獻不多,而關于老年人生存質量方面的研究較為豐富,按其研究對象劃分,以空巢老人、獨居老人、失能老人的研究居多,研究所運用到的量表包括簡明健康調查量表(SF-36)、世界衛生組織生存質量評定量表簡表(WHOQOL-BREF)、生命質量綜合評定量表(GQOLI-74) 等。生存質量是評估個體或群體健康水平,評價健康促進工作的綜合指標之一〔6〕,老年人生存質量在一定程度上反映著人民物質生活水平和社會文明程度。本研究旨在探討醫養結合型養老機構入住老人的生存質量及其影響因素。

1 對象和方法

1.1調查對象 選取廣州市5家養老機構共288名老人進行調查。納入標準:入住時間達12個月以上,年齡≥60歲,精神狀況良好,視力、聽力正常,能進行語言溝通且知情同意本次調查。本次調查共發放問卷300份,回收有效問卷279份(93.0%)。

1.2調查工具 一般情況調查表包含性別、年齡、婚姻狀況、文化程度、宗教信仰、當月收入水平、慢性病患病情況、子女月探望次數、每月參與活動次數共9個問題。簡明健康狀況調查量表(SF-36)〔7〕共8個維度36個問題。其中,生理功能(PF)、生理職能(RP)、軀體疼痛(BP)、總體健康(GH)4個維度相加為生理健康(PCS);生命活力(VT)、社會功能(SF)、情感職能(RE)、精神健康(MH)4個維度相加為心理健康(MCS)。目前,國內外研究〔8,9〕證明SF-36 應用于生存質量評價的信效度較高,同時適用于測量老年人生存質量。

1.3質量控制 在問卷設計階段時注重查閱相關支撐文獻,科學合理地制定一般情況調查量表,審慎選取生存質量測量量表,并進行預調查。在正式調查過程中,由經過培訓的調查員現場開展一對一的詢問調查,調查完成后即時對問卷有效性進行審核,保證問卷回收數量和質量。

1.4統計分析 采用SPSS22.0軟件進行t檢驗、方差分析、多元逐步回歸分析。

2 結 果

2.1醫養結合型養老機構入住老人生存質量總體情況 279名入住老人PCS得分為(65.80±15.34)分,MCS得分為(65.63±17.56)分。醫養結合型養老機構入住老人GH得分明顯低于常模〔10〕(P<0.05),MH得分明顯高于常模〔10〕(P<0.05)。見表1。

表1 廣州市5家醫養結合型養老機構入住老人生存質量與常模比較情況

2.2不同因素對醫養結合型養老機構入住老人生存質量的影響比較 除月收入外,性別、年齡、婚姻狀況、文化程度、宗教信仰、慢性病患病情況、子女月探望次數、每月參與活動次數等8個因素都對醫養結合型養老機構入住老人的生存質量有顯著影響(P<0.05,P<0.01)。見表2。

表2 廣州市5家醫養結合型養老機構入住老人生存質量的影響因素分)

續表2 廣州市5家醫養結合型養老機構入住老人生存質量的影響因素分)

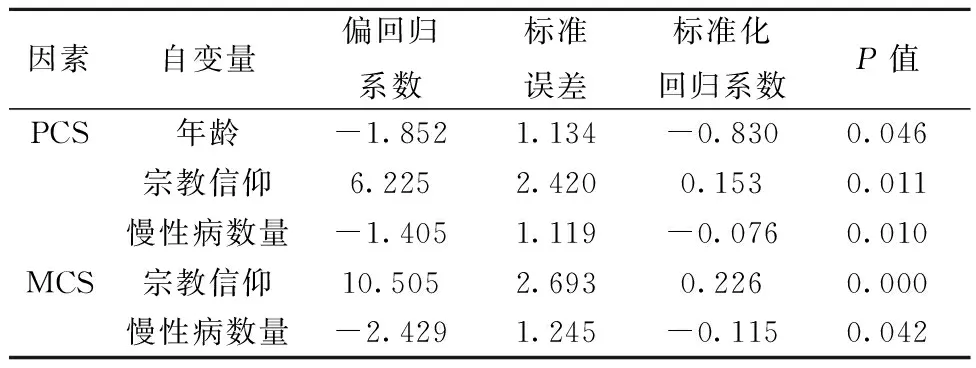

2.3醫養結合型養老機構入住老人生存質量影響因素多元逐步回歸分析 將生存質量的兩個綜合指標PCS和MCS作為因變量,性別(男=1,女=2)、年齡(60~69歲=1,70~79歲=2,80~89歲=3,≥90歲=4)、婚姻狀況(在婚=1,喪偶=2,離異=3,未婚=4)、文化程度(文盲=1,小學=2,初中=3,高中或中專=4,大專及以上=5)、宗教信仰(無=0,有=1)、慢性病數量(無慢性病=0,患有一種=1,患有兩種=2,患有三種及以上=3)、子女月探望次數(1次及以下=1,2~3次=2,4次及以上=3)、每月參加活動次數(無參加=0,1次=1,2~3次=2,4次及以上=3)作為自變量進行多元逐步回歸分析。結果顯示,年齡、宗教信仰、慢性病數量最終選入回歸方程。年齡、宗教信仰、慢性病數量是影響醫養結合型養老機構入住老人PCS綜合指標的主要因素(P<0.05),宗教信仰、慢性病是影響入住老人MCS綜合指標的主要因素(P<0.05,P<0.01)。見表3。

表3 影響生存質量的生理健康和心理健康綜合指標的因素多元回歸結果

3 討 論

隨著國內人口老齡化程度的不斷加劇,老年人群疾病譜更加多樣化,老年人的健康問題受到社會的普遍關注,醫養結合養老模式也應運而生。醫養結合有效融合了現代醫療服務技術與養老保障模式,被廣泛應用到養老機構當中。本研究發現,醫養結合型養老機構入住老人的生存質量總體高于獨居老人〔11〕的生存質量,這可能是因為相對獨居的老人而言,入住醫養結合型養老機構的老人不僅飲食起居能夠得到工作人員的照料,還便于醫療護理服務的獲得。同時,雖然醫養結合型養老機構入住老人因年齡較大GH得分低于普通人群,但其MH得分則高于普通人群,究其原因:一是醫養結合型養老機構入住老人已有子女贍養或靠養老金支撐,不再需要養家糊口,生活壓力比普通人群要低;二是目前的養老機構日益滿足老年人養老的多樣化需求,機構內外經常開展各種文娛活動,豐富了入住老人的晚年生活,使入住老人能夠心情平穩,生活穩定而規律。

本研究結果與陳正英等〔12〕研究結果一致。此外,有配偶的入住老人其SF和RE得分均高于無配偶的入住老人。配偶是老年人重要的信息支持、實際支持和情感支持者〔13〕,特別是在入住養老機構的老人無法實現對子女的情感依賴而產生孤獨感時,配偶就成其主要的精神支柱。因此,有配偶在一定程度上能有效減輕養老機構入住老人的心理壓力,增強其社交和情感能力。而文化程度較高的入住老人其RE也較高,這可能是受教育程度較高的老人更懂得控制自我的情緒,并且善于借助各種工具(如書籍、網絡等)獲取知識或抒發情感。有研究〔14〕證實,中國老年人主要信仰佛教。值得說明的是,按常理經濟能力是影響老年人生存質量的主要因素,經濟能力越高其生存質量越高,但本研究中的月收入因素與醫養結合型養老機構入住老人生存質量的各維度均沒有統計學意義,這與本研究的調查區域有很大關系。廣州市是我國經濟較為發達的地區,當地經濟收入水平較高,且老年人入住醫養結合型養老機構后大多只需要向養老機構付費,其他額外支出較少,因此對其生存質量影響不顯著。老年人對死亡有著更為強烈的恐懼感,當自身患有慢性疾病時其心理負擔也會明顯加大,而子女的探望和關懷無疑是養老機構入住老人最好的心理慰藉,同樣通過參加養老機構的各種活動,也有利于老年人達到身心愉悅。

老年人生理功能隨著年齡的增加不斷減退,日常活動受到限制,因而生理健康情況也隨之變差。所以,醫養結合型養老機構應重點關注高齡入住老人的生理健康,給予優質的醫養服務,并鼓勵他們適當參與文娛活動,協助延緩衰老,改善生存質量,還要重視高齡入住老人的臨終關懷工作。

同時,宗教信仰和慢性病患病情況對醫養結合型養老機構入住老人生存質量有重要影響,兩者均對醫養結合型養老機構入住老人PCS和MCS產生影響。第一,罹患慢性病對醫養結合型養老機構入住老人的生存質量有負面影響。李瓊蓮等〔6〕認為慢性病病程長,病情遷延反復,老年人的機體功能受疾病損害較嚴重,對老年人的社會活動和身心健康會造成不良影響。因此,罹患慢性病數量越多的入住老人其生存質量越低。醫養結合型養老機構要充分發揮醫養結合養老模式的優勢,先是定期開展老年人預防慢性病相關系列活動,通過加強宣教降低慢性病患病率的可能性;其次,建立針對老年人慢性病預防、治療、康復的專業團隊,通過不斷的培訓與實踐,增強團隊的專業能力,真正實現醫療、護理、養老三者的有效結合,提供更為優質的醫養服務;此外,還應積極與醫學院校合作建立科學研究基地,為老年人慢性病治療提供更多的借鑒經驗。

第二,宗教信仰對醫養結合型養老機構入住老人的生存質量有正面影響。研究表明〔15〕通過學習宗教功課及宗教教義等能夠促進老年人身體健康,同時信仰宗教還有助于老年人克服抑郁、焦慮等心理問題。根據世界觀調查,2012年我國信仰宗教的老年人口占該年齡段總人口的19.69%,總體比例不高,但至今該趨勢或已有所上升。因為信仰宗教可以進行禱告、原諒、獲得宗教資源、規制老年人健康行為,給予老年人心慰藉〔16,17〕,信仰宗教逐漸成為老年人應對社會生活變遷的方式之一〔18〕,許多養老機構(友好老年公寓等)也因此開始設置宗教相關的設施,如佛龕等。宗教信仰具有長期性,老年人有信仰宗教的自由,且信仰宗教的優劣尚未明晰,因此,目前醫養結合型養老機構應尊重入住老人的宗教信仰,同時要加強宗教信仰的引導和管理,淡化宗教色彩,如必須要建立信眾場所,務必選擇適當的方式,保證合法、科學、合理。

綜上,醫養結合型養老機構入住老人的生存質量受到各種因素的影響,尤其是年齡、宗教信仰及慢性病患病情況的影響。醫養結合型養老機構應通過穩步推進醫養硬件設施,提高醫養服務人員配置標準,加強機構管理等改善入住老人的生存質量,為實現“健康老齡化”的目標而努力。