基層創新為何成形式主義重災區

呂德文

近些年來,筆者每到一個地方調研,幾乎都會聽說這個地方在搞這個創新,那個創新。有些創新,是上級布置的,這些地方有“試點”任務。有些創新,則是基層自己主動搞的“特色工作”,好向上級展示基層在積極進取搞好工作。

在基層治理實踐中,由于每個地方,每個時期實際情況都不一樣,而制度和政策又講究穩定性和統一性,這就意味著,基層在執行政策的過程中,總有一些體制和機制問題。有經驗的基層領導,總會在實際工作中想方設法找到一個切合當地實際的辦法,又快又好地執行政策。如果這些工作方法被經驗反復證明有效,基層就會在具體工作中堅持下來。如果證明無效,后任者自然就會換一種工作方法。

事實上,長期以來,上級領導和政策制定的部門很重視基層治理創新,以至于,駐點、試點,以及頻繁的調查研究,已經成為了一個合格領導的必修課。如果上級親力親為走群眾路線,了解基層實際,基層也就沒有必要自己花心思“包裝”呈現自己的做法,他們只要認認真真把事情做好,如實反映基層實際即可。

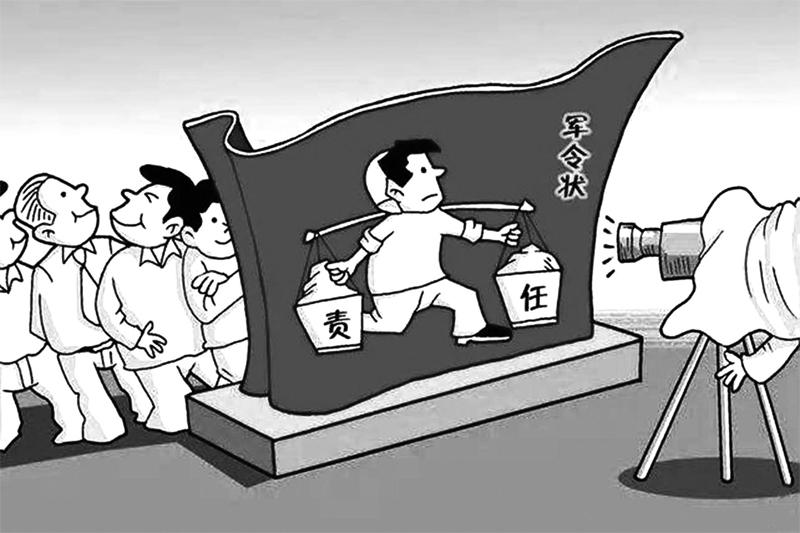

這些年來,基層治理創新已經成了一股風潮。幾乎每個地方,不管實際工作中有沒有必要,形式上總歸還是要有一兩個制度創新的。究其原因,一是有那么一兩個亮點工作,在年終考核時還是用得上的,算是加分項。二是基層如果能夠迎合上級某個強勢部門或主要領導的需要,在其關注的制度領域有點動作,就能夠成功吸引上級的注意力。

領導的注意力,其實是一個稀缺資源。一旦有了創新試點,上級領導可能就會多來幾次調研、視察,為當地工作“站臺”,這些都可以轉化為豐厚的項目和政治資源。總歸而言,當前的基層治理創新,可以通過特色工作的考核體系、領導重視等方式,成功地轉化為基層的工作成績。如果稍加總結宣傳,基層治理創新甚至還可以轉化為突出的政績。

大多數的基層主要領導,最為重視的都是上級每年發布的考評指標。這些指標里面,基本上都會為“特色工作”單獨設置一定的分數。但是,“特色工作”卻有較強的主觀性和不可預期性,如果哪個地方搞了一個什么特色工作,受到了較高層級的部門和領導的重視,甚至獲得了推廣,那就會大大加分。哪怕是為了平衡,基層領導基本上都會重視自己管轄范圍內有沒有可以總結的“經驗”。客觀上,基層只要在做事,基層領導只要做個有心人,肯定是可以找到可以總結的經驗做法的。于是乎,總結本地各項工作的經驗做法,就成了基層的重要工作。

“為創新而創新”,在一定程度上已經成為基層的普遍問題。解決這個問題,首先要在基層考評體系中剔除“特色工作”這一項。客觀而言,基層治理領域是一個相對透明、信息對稱的領域。上級部門和主要領導,是比較熟悉各地政策執行情況的。并且,每一個地方的考評體系里,本來就留有主觀項,主要領導可以根據自己掌握的情況,對基層的工作表現打分。基層工作本來就是比較常規型的工作,并不需要有太多的“創新”。事實上,為了“創新”而折騰干部、折騰群眾的事,并不少見。很可能,“創新”在解決一些問題的同時,也在制造更多的問題。

其次,還要進一步改變上級的工作作風。基層治理創新領域之所以成為形式主義重災區,主要還是上級工作作風漂浮。領導調研,嚴重依賴于基層提供的材料;材料和實景的呈現是否有吸引力,影響了調研效果。很多調研,現場只是走過場,關鍵在于事后基層提供材料和工作人員的總結。于是乎,領導本身也成為基層治理創新體系中的一個“道具”——領導只要現身了,講了話,這個創新就算是得到了肯定。

說到底,基層治理其實沒有多大的創新空間。基層工作的主業是做好群眾工作,把政策落實好,沒有必要搞那么多的花里胡哨的形式主義工作。

(摘自《改革內參》)