民用機場助航燈光電纜主回路故障診斷與排除探究

楊華宇

摘要:在民用機場中,助航燈光電纜在機場設備中扮演著重要的角色。但是因為工作環境比較艱苦,分布地區也比較廣,這樣倘若一旦出現問題,那么就會對機場助航燈光系統的穩定性能帶來直接的影響。基于此,本文主要以某地區民用機場航燈光電纜存在的問題作為討論對象,筆者依據自身經驗從以下幾個方面進行分析,供以借鑒。

關鍵詞:民用機場;電纜;故障;排除

引言

對于機場助航燈光供電系統來說,燈光電纜在傳輸電能中占有重要的位置,然而久而久之會隨著時間的流逝、物理等相關因素的影響而出現故障問題。就引發的后果而言,輕則導致航班出現復飛的情況,重則會引發機場關閉的后果。而燈光電纜敷設的實際長度會動輒過萬米,在實際敷設的時候也會有著較大的范圍,這樣就給故障排查工作帶來一定的難度。

1機場助航燈光回路簡介

1.1燈光回路的構成

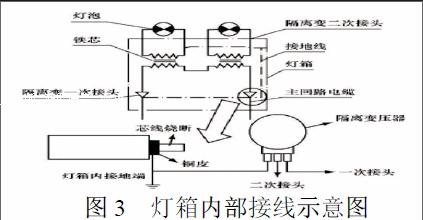

通常情況下,助航燈光電纜回路主要由以下幾個部分構成:第一是主電纜;第二是隔離變壓器;第三是隔離變壓器一次連接器;第四是二次連接器;第五是燈具;第六是燈泡。本文僅僅對燈光主回路出現問題的診斷情況及其排除進行分析。

1.2助航燈光電纜構成

該地區的機場當前應用的是YJYD-3.6/6kV-1×6輻照交聯機場助航燈光電纜。通常由以下幾部分構成:第一是導體芯線;第二是絕緣層;第三是半導電層;第四是金屬屏蔽層;第五是外護套層。在這幾個部分中,倘若某一部分發生故障,那么都可以認定為是電纜出現了問題。

由于主電纜主要的作用是助航燈光進行能量傳輸的道路,通常使用三同軸電纜。

(1)護套:可以預防機械出現受潮的情況。(2)外屏蔽:為適當規格的軟銅帶,在大于20%的范圍下,經過重疊繞制而成,主要對外側電磁場起到預防的作用。(3)半導電層:通常是半導電丁基橡膠。其作用是促使電纜芯線相鄰的電場不會處于集中的狀態,進而將起始電暈電壓加以提升。(4)絕緣:通常是聚氯乙烯制作而成,其工頻耐壓的試驗結果是11kV,在15min的范圍不容易擊穿。(5)電纜線芯:在正常的情況下,需要將主電纜絕緣電阻控制在大于1000MΩ左右,并且直流電阻保持在20~50Ω的范圍內。

2故障實例

2.1故障經過

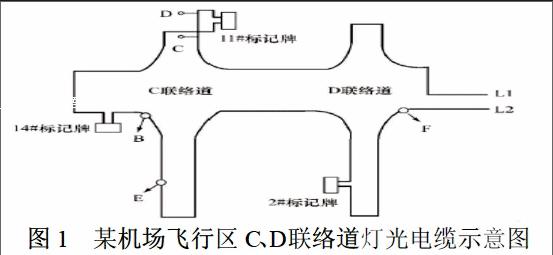

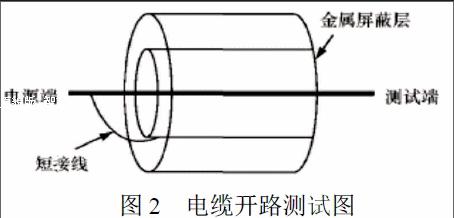

從圖1可以看到,在2008年4月18期間,該機場的路燈就出現了問題,有關部門即刻報了案。當該日的航班結束以后,相關人員就對回路電纜中的L1、L2接線端使用了相應的工具進行了檢測,結果顯示為0。接著再使用萬用表對直流電阻進行了檢測,結果顯示為82Ω,依據此情況可以斷定是因為主回路的電纜出現了問題才致使燈光不亮的。

2.2故障診斷

從圖2可以看到,應當對電纜開路故障采取以下方法:相關人員需要使用銅線把線芯有機的和金屬屏蔽層連接起來,然后再使用恰當的設備測得指定的電阻值。倘若測量值表現出無窮大,那么就存在故障;當測量值要比實際直流阻值高出2倍多的情況下,有可能不是故障。

這是由于主回路測得的相應數值在82Ω,而地絕緣電阻顯示為0,顯然在該回路中存在著故障點。因為沒有確定是否還存在其他的問題,這樣就需要和沒有出現問題的數值36Ω進行對比,通過該判斷可知,該段電纜除了存在接地問題之外,還可能存在著開路方面的問題。

2.3復合型故障查找與排除

2.3.1開路故障的排除

從圖1可以看到,相關人員需要把L1電源端芯線準確的和地線短接,將L2端和電源進行連接,對燈具的情況進行觀察。可見B點到D電聯絡道是可以正常發光的,但是其他的燈具都比較暗,而B點對應的是最后一個燈具。從圖1可以看到此燈箱與14#標記牌的位置比較接近,而且里面還放置了相應的隔離變壓器。當燈箱蓋打開以后就可以看到(見圖3),無論是主電纜還是隔離變壓器都已經出現了燒斷的情況,出現這種情況的原因主要因為內部出現短路發熱的情況而引起的。這個時候從接頭燒壞的地方可以看到,主電纜側芯線能夠和銅皮是處于相接的狀態,這樣就可以經過屏蔽層對地進行放電了;而對于隔離變壓來說,通常是銅管和鑄鐵箱處于接觸的狀態,這樣就能夠經過鑄鐵箱對地進行放電了。

需要對隔離變壓器及其相關接頭位置進行重新的測試,并且要把接地設備拆除干凈恢復回路。這個時候相關電阻值為35Ω,而地絕緣電阻顯示為0,可見在回路里面還存在某些故障沒被發現。需要將回路電源開啟,看見所有的燈都亮著,但是沒有看到發暗的燈具。依據以上幾點依據可以確定在主回路中還有某一位置是接地點,這個時候可以把回路出現的問題轉變成單點接地故障問題。

2.3.2單點接地故障的排除

再把L1電源端進行接地,L2端和電源連接,對燈具情況進行觀察。這個時候看到C號燈開始一直到D呈現出發暗的情況,無法正常的工作,但是其他燈光都是明亮的。因此接地點確定在C燈與D燈之間的二燈箱里面亦或是兩燈之間的電纜上面。從現場的具體狀況來看,11#標記牌的位置是在C燈與D燈之間的。相關人員將燈箱打開以后,看見主電纜及其隔離變壓器之間的連接是正確的,可見問題不在這。將電纜接頭的問題排除以后,可以確定出現問題的為C號燈箱主電纜了。這里值得注意的是,D號燈可以正常發光,然而無論是對于標記牌里面的燈具來說,還是就C號燈而言都處于發暗的狀態,這樣就較好的表明接地點的位置是在D燈箱和相關標記牌燈箱這兩者之間的電纜上面。通過現場的勘察可以看到這兩個燈箱的位置距離不遠,因此采取人工的方式將電纜都挖出來,然后將其進行更換。回路恢復了以后,對直流電阻進行檢測得到的結果是43Ω,而地絕緣電阻大概在850MΩ,可以看到問題已經解決。最后把L2端和電源進行連接,這個時候全部的燈具都可以正常工作了。

3二次故障的排除

3.1故障經過

在2008年4月27號的傍晚,C、D聯絡道中線燈又發生了問題,并且所有的燈都不亮了,該機場對此事故又做出了相應的處理。

3.2故障診斷與排除

當天的航班結束以后,相關人員就需要將L1、L2端斷開以后和電源進行連接,并采取恰當的設備檢測相關直流電阻值,其結果顯示為無窮大,較好的表示主回路出現了斷路的情況。接著再將L1和L2端分別和地線進行短接,并且還要將E點的燈箱打開,將里面主電纜及其隔離變壓器之間的接頭拆開,檢測L1至E的芯線低地線產生的電阻值大概在122Ω,而L2到E的芯線對地線所產生的電阻大概在22Ω。因為以前檢測的數據顯示都沒有達到過45Ω,可見問題就出在了這段里面。

依據相關經驗,這次把EF段里面的所有燈箱都一一的打開進行檢查,在連接的時候出現不穩定的情況下要做好相應的處理。這個時候看到2#標記牌燈箱里面存在的隔離變壓器已經處于燒毀的狀態,并且和主電纜連接的位置已經出現了燒焦的情況,芯線也已經燒斷,出現此類情況的可能是由于隔離變壓器一側沒有和主電纜連接好引起的。接著將隔離變壓器更換以后進行檢測,L1至E點所得到的數值是24Ω,然后再拆除L1、L2兩點接地并恢復回路,可以測得的電相應電阻值是1500MΩ,接著將回路電源打開,全部的燈具都已經恢復了正常狀態,運作也比較穩定。

結語

總而言之,相關人員在對燈光電纜的故障進行判斷的過程中,其目的是為了可以在最短的時間內找到問題所在并做好妥善的處理。這樣就需要這些人員可以端正自身的工作態度,對燈光電纜的故障問題做好認真的分析,進而可以為助航燈光順利的運作提供重要的保障。

參考文獻

[1]胡義柱.民用機場助航燈光電纜主回路故障診斷與排除[J].電線電纜,2011,(04):31-33+37.

[2]胡義柱.機場助航燈光電纜主回路故障診斷與排除[J].電氣技術,2011,(03):70-72.