足月小樣兒與足月小于胎齡兒圍產高危因素分析與差異對比

陳曉利 葉貞志 陳均龍

中國科學院大學深圳醫院新生兒科 518107

足月小樣兒是指胎齡已足月(37<胎齡<42 周),但出生體質量<2 500 g 的小于胎齡兒,又稱足月低體質量兒[1]。足月小于胎齡兒指胎滿37+0~41+6周,出生體質量在同胎齡平均體質量的第10 百分位以下的新生兒。足月小樣兒作為足月小于胎齡兒的一部分,比出生體質量>2 500 g 的足月小于胎齡兒圍產期受到的損傷更重,預后更差。其更容易出現新生兒高膽紅素血癥、新生兒低血糖、新生兒代謝紊亂等并發癥[2],且發生宮內窘迫和宮內感染的概率更高。隨著二胎政策的開放,足月小于胎齡兒,尤其是足月小樣兒的發生率逐漸升高。足月小樣兒作為一個特殊群體,其圍產期的高危因素和出生后出現的并發癥在足月小于胎齡兒中具有更重要的意義,這在既往相關報告較少。本文通過收集本院近兩年的足月小于胎齡兒為對象,進一步探究足月小樣兒的病因分析及并發癥,并且與體質量>2 500 g 的足月小于胎齡兒相對比,比較兩組間各項指標的差異,為我們在臨床中對足月小樣兒進行更好的臨床干預提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象 采用回顧性分析,選取2017 年1 月至2019 年12 月本院收治的足月小于胎齡兒217 例,其中出生體質量在同胎齡平均體質量的P10以下,且體質量<2 500 g者(觀察組)169例,出生體質量在同胎齡平均體質量的P10以下,且體質量>2 500 g 者(對照組)48 例。納入標準:(1)出生胎齡在37~42 周;(2)病歷資料完整可查。排除標準:(1)死胎死產;(2)病歷資料記錄不完整。所有新生兒疾病的診斷參照《實用新生兒學(第四版)》中的診斷標準。

1.2 資料收集 新生兒資料收集:(1)新生兒出生史,包括出生體質量、胎齡、分娩方式、身長、頭圍、1 min Apgar評分、住院時長等;(2)患兒出生后的疾病發生情況,包括新生兒高膽紅素血癥、貧血、敗血癥、感染、低血糖、溶血、先天性心臟病等。產婦資料收集:收集所有納入患兒的母親的資料,患兒母親孕期均無營養不良狀況。統計是否存在孕期并發癥如糖尿病、高血壓、膽汁淤積癥、B 族鏈球菌感染、胎盤異常、甲狀腺功能異常、多胎妊娠、人工受孕。收集產婦在孕期是否有用藥史,在生產過程中是否存在異常分娩史如慢性宮內窘迫、羊水污染、臍帶異常、胎盤異常等。

1.3 統計學方法 采用SPSS22.0 統計軟件進行統計學分析。計量資料中連續變量呈正態分布者用均數±標準差()表示,組間比較采用t檢驗。計數資料以例數和百分率(%)表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組新生兒母親孕期危險因素分析 觀察組新生兒母親發生并發癥最多的前4 種疾病依次是糖尿病(33.14%,56/169)、高血壓(13.02%,22/169)、多胎妊娠(10.65%,18/169)、GBS 感染(6.51%,11/169)。對照組新生兒母親發生并發癥最多的前4 種疾病依次是糖尿病(18.75%,9/48)、高血壓(8.33%,4/48)、甲功異常(6.25%,3/48)與GBS感染(6.25%,3/48)、多胎妊娠(4.17%,2/48)與人工受孕(4.17%,2/48)。但兩組間比較,差異均無統計學意義(均P>0.05)。

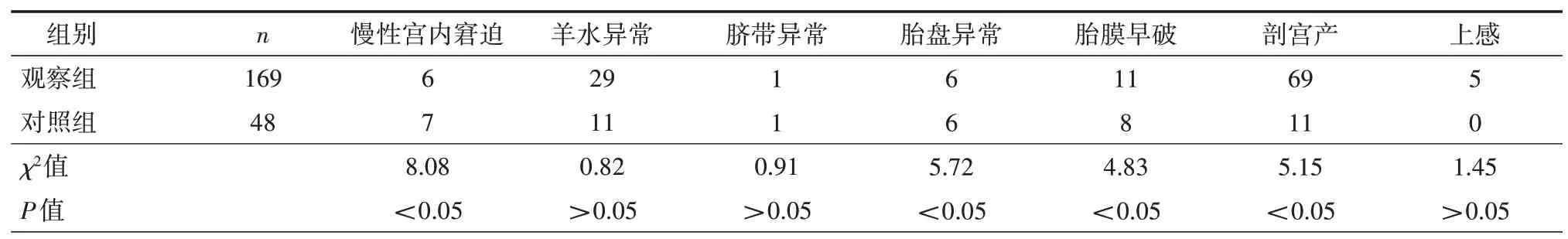

2.2 兩組新生兒母親異常分娩因素比較 觀察組中分娩因素有慢性宮內窘迫、胎盤異常、胎膜早破、剖宮產與對照組相比較,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

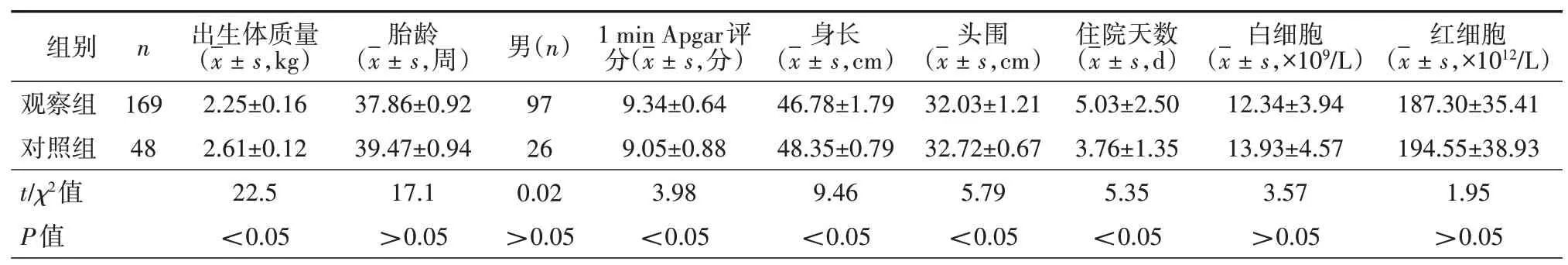

2.3 兩組新生兒出生后一般情況比較 觀察組新生兒出生體質量、Apgar 評分、身長、頭圍、住院天數與對照組新生兒相比較,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表1 兩組新生兒母親異常分娩因素比較(n)

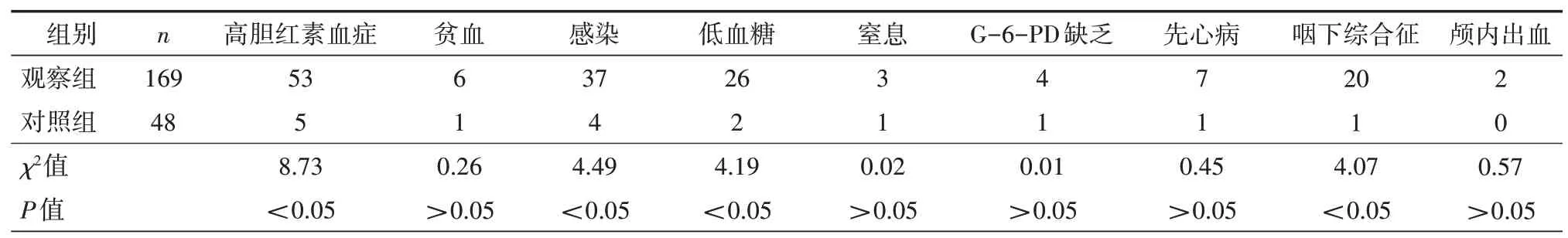

2.4 新生兒出生后主要疾病發生情況比較 觀察組新生兒發生高膽紅素血癥、宮內感染、低血糖、咽下綜合征的概率與對照組新生兒相比較,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

3 討論

2010 至2014 年我國統計的新生兒資料顯示,足月小于胎齡兒的發生率為2.45%,其中女嬰、多胎、試管嬰兒、母親年齡、居住環境等明顯影響發生率[3]。足月小于胎齡兒中出生體質量低于2 500 g 的新生兒又稱足月小樣兒,它作為足月小于胎齡兒的一部分,胎齡雖>37周,但出生體質量更輕,宮內生長遲緩的發生率更高。其發生受到遺傳因素、母體因素及胎盤因素等的影響,是胎兒對宮內營養需求和供氧嚴重不足的一種表現。在本研究中,足月小樣兒在足月小于胎齡兒中占的比率高達77.9%,這部分患兒與對照組相比較住院時間更長,宮外生長發育遲緩的發生率更高,差異均有統計學意義。

母親孕期發生并發癥如糖尿病、高血壓、多胎妊娠、感染、甲功異常,已被證實可以影響胎兒宮內營養及生長發育。Anderson NH 等[4]的研究顯示,血壓正常的孕婦小于胎齡兒發生率為10.9%,而當伴有妊娠期高血壓、子癇前期時,小于胎齡兒的發生率分別高達15.5%、27.7%。有研究認為母親妊高征、臍帶異常、多胎妊娠、感染是造成SGA 的主要原因[5-6]。本研究與其研究基本一致,但觀察組和對照組比較差異無統計學意義,說明母體的慢性疾病會導致胎兒在宮內發育遲緩,但是具體疾病的影響方式和導致胎兒發育遲緩的嚴重程度對個體之間的影響差異大,尚待進一步探討。

本研究發現,觀察組產婦在妊娠晚期及分娩期中慢性宮內窘迫、胎盤異常、胎膜早破幾種因素與對照組比較,差異有統計學意義,從而導致剖宮產率明顯上升。首先,孕期生殖道病原微生物的上行性感染、雙胎及多胎引起的羊膜腔內壓力增高,以及母親營養素缺乏和胎膜受力不均等均可導致胎膜早破,羊水量的減少使胎兒活動和生長發育受限,影響正常的生長發育。其次,患有妊娠期糖尿病的孕婦,其妊娠期高血壓、子癇前期、胎盤早剝及胎膜早破的發生率明顯高于正常孕婦[7]。存在這些高危因素的孕婦,病理學檢查發現絨毛膜成熟不良,間質毛細血管氧化反應,氧自由基形成過多,引起脂質過氧化反應,影響胎盤生長,造成胎兒宮內營養物質吸收及運輸障礙,導致足月小樣兒的發生率明顯升高[8]。胎盤是母體與胎兒之間進行營養物質交換的重要器官,對維持胎兒宮內生長發育非常重要。胎盤大小及形態、厚度異常均可影響胎盤血流及胎盤物質交換面積,從而導致小于胎齡兒的發生[9-10]。胎盤炎癥與小于胎齡兒的發生也密切相關。母體患絨毛膜羊膜炎時胎盤產生的炎性因子使胎盤滋養細胞發育不良甚至凋亡,從而引起胎兒宮內生長受限[11-12]。前置胎盤作為常見的產前出血性疾病,少量、持續的陰道出血導致胎盤啟動凝血機制,發生胎盤纖維化,影響胎盤血供,隨著母體貧血的加重使得攜氧能力進一步下降,胎兒發生宮內慢性缺血缺氧、宮內窘迫甚至死亡,還可發生新生兒產時窒息,1 min Apgar評分顯著降低等,同時胎兒無法獲得足夠的營養物質,進一步導致小于胎齡兒,甚至足月小樣兒的發生[13]。其他的胎盤因素如帆狀胎盤,由于缺乏華通膠保護和胎盤的支撐作用,容易受損、受壓、形成血栓,使胎盤和胎兒之間的血流量減少或阻斷,導致胎兒宮內發育遲緩、缺氧、缺血[14]。這些因素程度越重,對胎兒宮內的發育的影響越大,從而導致足月小樣兒的形成,及相關并發癥的發生。

在本研究中,觀察組新生兒中出現高膽紅素血癥、低血糖、咽下綜合征、宮內感染的概率高于對照組,說明宮內感染、母親孕期糖耐量異常對胎兒的體格生長及后期的營養吸收影響更大。足月小樣兒由于脂肪和糖原貯存較少,糖原合成酶活性減低,糖原形成造成障礙,生后代謝所需能量又相對較高,發生低血糖的概率更大[15]。而胎膜早破等因素加劇了足月小樣兒發生咽下綜合征的可能性,低血糖及高膽紅素血癥也影響到的咽下綜合征的治療效果。有研究顯示,新生兒咽下綜合征的致病原因由高至低依次為羊水糞染、難產、胎膜早破,治療時需避免低血糖及高膽紅素血癥的發生[16],與本研究結果相一致。由于足月小樣兒的基礎疾病,相關并發癥較體質量>2 500 g 的足月小于胎齡兒多,故住院時間較長,預后也相對較差。尤其是對于孕晚期胎兒的生長而言,這部分患兒體質量指數多為不勻稱型。有研究指出足月小樣兒約80%為非勻稱型,易并發胎糞吸入綜合征、低血糖、圍生期窒息、紅細胞增多癥-高黏滯血綜合征等,尤其是可能出現神經行為發育異常和遠期體格發育落后[17],本研究與以往的研究結果相一致。究其原因,多是由于胎盤因素或慢性缺氧導致胎兒血流重新分配以保證重要臟器的灌注,是胎兒采取的適應機制之一。

表2 兩組新生兒出生后一般情況比較

表3 新生兒出生后主要疾病發生情況比較(n)

綜上所述,本研究發現對照組和觀察組中母體孕期合并癥對胎兒體質量均有影響,但兩組間差異無統計學意義。而分娩相關因素,如宮內窘迫、感染、胎盤因素對胎兒的體格生長發育影響更大。因此,對孕產婦加強產前健康教育,按時定期產檢,盡早發現孕期高危因素,積極治療降低分娩風險有助于降低足月小樣兒出生率,降低并發癥,提高新生兒的生存質量。